“9·11”后美国航司自救攻略

綦琦

“9·11”事件是美国航空公司的至暗经历。在事发后的数周内,全美民众对航空出行的安全信任感全无,美国航空公司集体陷入“市场需求归零”的巨大挑战。笔者谨以此文,复盘“9·11”事件爆发后美国航空公司的浴火重生之路,梳理美国航空公司的重启市场攻略,探索克服偶发事件引致“市场失灵”的创新之道。

安全信任危机

“9·11”事件之于美国国内航空市场的影响归根结蒂是乘客的航空安全信任危机。且不论恐怖分子如何精巧策划和长期潜伏,事件发生前美国航空运输安全检查“形同虚设”也确实是不争之事实。乘客对更加便捷的需求和对更加安全的要求,似乎是长期存在且无法根治的“不可调和”的矛盾。在“9·11”事件发生前,全球范围内针对航空器的恐怖袭击事件并不鲜见,但多为以炸毁飞机或劫持飞机等结果收场,目标仅局限在飞机本身,其波及面相对较小且容易用时间抹去民众的短暂记忆。在上世纪九十年代,美国大部分机场未强制要求安检流程,少数设有安检环节的机场,其安检工作也是由私营企业提供,实施过程中往往敷衍了事。

“9·11”事件实属偶发事件,但其让全球公众意识到了一个既不愿意接受但又客观的事实——劫持飞机作为恐袭工具,对地标性建筑或城市发动攻击。“9·11”事件的发生使得针对航空器的恐怖袭击范围瞬间变得极大且不可控,伤亡也不仅仅局限于飞机上的机组与乘客,而是更多地面向公众。航空安全问题升级成为了包括乘客在内的全球民众永远不能忘却的痛苦回忆。这也是“9·11”事件短期导致美国国内航空运输市场需求下跌的根本原因。

航司自救“三招”

在“9·11”事件前后,美国的航空公司股份均为私人资本持有,出于市场公平考量拒绝带有美国政府背景的“国资”参股。面对史无前例的偶发事件带来的短期甚至是中长期“市场失灵”,美国的航空公司采取了积极的自救举措,取得了显著成效。笔者粗略梳理了美国航司的自救逻辑,认为主要有以下三点:

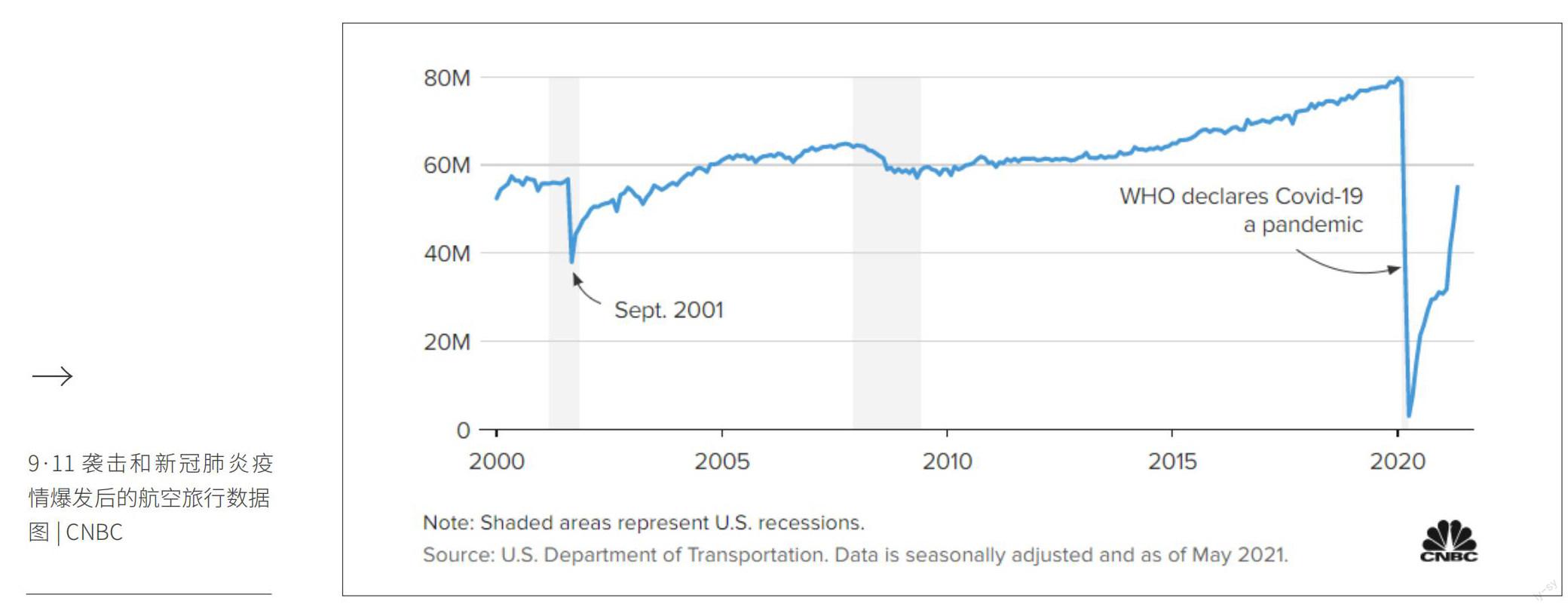

首先是抱团取暖,降本增效。总体而言,美国国内航空市场在“9·11”事件后的恢复状况,有快的一面,也有慢的一面。快的一面,体现在旅客运输量上。据统计,美国国内旅客运输量在经历两年零九个月的短暂下跌后就迅速恢复,在2003年就恢复了同比增长,2004年较事件爆发前的2000年实现同比增长约6%。慢的一面,则体现在航司的盈利能力和平均票价的恢复上。美国民航全行业直到2006年才实现“9·11”事件后的年度扭亏为盈。

这两种看似矛盾的现象同时出现,笔者认为其实还是市场信心恢复慢所致。在美国,由于不存在类似中国高铁的快速地面交通工具,因此航空运输在国内中长途旅行市场中具有绝对垄断优势,超过800公里的“长距离”出行,美国民众唯一可行的出行方式就是“坐飞机”。故而,虽然明明还处于航空安全焦虑期,民众在必须出行时,也只能冒险乘机;但也正因为还处于航空安全焦虑期,一些可选可不选的出行,比如,旅游度假,就被放弃了,导致市场需求强度显著下降,并进而使票价无法上扬。

如何度过航空安全焦虑期?以美国航空、达美航空、联合航空、全美航空、西北航空、大陆航空“六大老牌航企”为代表的美国全服务航空公司采取的策略是抱团取暖,利用相关行业协会的行业协调和沟通机制,以适度平衡国内航空旅客运输市场的可利用座位数供给和建立松散价格联盟等聚焦举措,力求运用多种降本增效的工具努力维持它们在市场需求不足环境下的“生存”。

在美国航空业界,降本增效最典型的案例就是美国西南航空的绝境逆袭。凭借其首创的低成本航空模式所产生的“极致”效果,美国西南航空成功实现了在“9·11”事件发生后的五个航季,除包机外合计执飞近120万个航班,平均每个航班的乘客人数比事件前增加了2.3人,其每座位英里成本仅为6.3美分。低成本航空模式展示了其相较于全服务航空模式对乘客的超常吸引力。

第二招是游说政府,提升安全。“9·11”事件带来的最大问题是源于航空安全危机的消费信心缺失。美国航司管理层一致且清晰地认识到“需求不振”的根源,并努力以美国式“政商规则”尝试从根本上重塑美国民众对航空安全的信心。作为代表北美航空公司利益和诉求的商业协会,美国航空公司协会(英文全称:Airlines for America,简称A4A)在此期间发挥了重要作用。通过政府幕僚和职业说客,A4A代表美国航司成功地说服了美国政府,使其为避免“9·11”事件重演,全面提升航空安保能力,大幅增加政府在事关航空运输安全的包括且不局限于安全流程再造、基础设施升级、安检设备采购、专业人员训练等方面的财政预算和资金投入。

事实证明,美国航司“游说政府、提升安全”的策略是行之有效的。在“9·11”事件发生之后的三个月,美国政府通过了责成美国交通部与国土安全部联合组建并成立了美国交通安全管理局(以下简称:TSA),随即开始负责美国全境公共交通的安全事宜,其重點就是机场的安检工作,对每一名旅客及其行李进行安检。

TSA的成立及由其负责实施美国国家层面的航空运输地面安全管理和机场安全检查客观上全面提升了“9·11”事件后美国航空安全的整体保障能力,达到了美国航司管理层所期待的以“最低成本”重拾国内乘客信心以便重启市场需求的战略目标。美国国内航空旅客运输量能快速从“9·11”事件的阴霾中企稳恢复,TSA的组建及其行使的国家安检职能着实功不可没。

第三招是恢复市场,战略重组。“9·11”事件后,美国国内航空运输市场整体快速恢复,但是乘客更多选择低成本航空公司提供的服务,传统航空公司的国内市场份额始终未达到2000年的水平。那些无法跟上市场变化节奏的老牌航企只能破产重组。最终,美国达美航空和美西北航空在2005年均因经营不善提出破产保护;2008年,达美航空兼并美西北航空成立全新达美航空; 2010年美国联合航空与美国大陆航空战略重组,组建全新美联航;2013年美国航空和全美航空战略重组,组建全新美国航空。至此,现阶段的美国三大传统航空巨头“组队”完成。

对我国的启示

“9·11”事件是偶发事件,这样的偶发事件往往会导致“市场失灵”。但市场是短期失灵还是最终演变为中长期失灵,其关键就在于市场主体的及时应对策略和果断行动措施。

现阶段,全球新冠肺炎疫情爆发、俄乌冲突爆发、各种自然灾害全球范围内频发、粮食石油等大宗商品价格暴涨等“偶发事件”直接或间接影响着全球民航业,也包括我国的相关产业。作为国家战略性先导性产业,民航业的发展事关国计民生、影响经济大局,長期“白菜价”的机票价格、低航班执行率和低上座率、全行业千亿级的巨额亏损等市场失灵的现象亟需尽快扭转。

以史为鉴,我国航空公司可从其美国同行在“9·11”事件后的自救操作中寻找灵感和谋求启示,协同起来、前瞻研究、科学制定在疫情背景下消除民航“市场失灵”的可行路径。笔者认为,具体措施可从以下三个方面加以考虑。

首先,可考虑阶段性实施竞争性航线机票限价。考虑到我国现阶段防疫政策的地方性差异和各地疫情偶发的事实,避免民航领域“谷贱伤农”和低价倾销对全行业可持续安全发展的不利影响,助力国内航空客运市场从失灵回归常态,笔者建议我国航空公司实施为期1-2个月的限制机票最低价格的行业政策。

该措施的基本特征为:突出阶段性,及时根据实施情况和市场恢复效果确定政策延续或退出;明确适用性,该政策仅适用于由3家及以上航司共飞的竞争性航线;彰显精准性,机票限价标准应以覆盖航司执飞航班全部直接成本为依据并由中国航空运输协会向公众发布。

其次,适度、逐步放宽国际客运。加强与外交部、卫生部、国家卫健委等有关部门开展建设性沟通,在以我为主的前提下有选择地采纳国际民航组织、国际航协制定的并被境外国家广泛认可的国际旅客运输防疫技术标准,在符合我国防疫要求和风险可控的前提下根据市场需求适度、逐步增加国际客运航班,让在防疫方面做得更好的中外航空公司能获得来自市场的盈利回报。国际客运市场恢复才能真正化解国内客运市场运力超配的难题,进而加速实现国内市场供需趋于平衡。

第三,共享要素资源和短期跨航司联营。目前,国外航空公司为缓解经营压力已经在寻求合适的伙伴开展联营合作,共享资源、互补运力、提高收益。在我国航空安全管理压力较大的现阶段,推动国内航司之间的重组兼并也许还不具备条件。推动我国各种所有制、各种规模的航空公司暂时摒弃竞争思维,放弃零和博弈措施,加强基于各自比较性优势、要素资源共享的短期市场合作联营等务实举措,共同推进国内航空客运市场尽快回归常态,也许更易于提质增效、缓解竞争、共克时艰等目标的达成。

综上所述,对我国民航国内客运市场中长期发展向好的信心十分重要。虽然疫情尚未结束,市场不振、油价高企、汇率波动等不稳定因素持续扰动,但它们终究是偶发事件,是人类历史长河中的一朵浪花。现阶段,我们更需要以“不畏浮云遮望眼”的高度来看待并认知疫情蔓延偶发性、市场失灵暂时性、要素价格波动阶段性和我国民航产业高质量发展必然性之间的辩证逻辑关系。