根植于中华文化的“学思辩达”课堂的理论思考

摘 要:本文以《礼记·中庸》中“学问思辨行”的教育思想为源起,挖掘、借鉴了书院教育的精神内涵和教学模式,提出了“学思辩达”课堂的教育构想。“学思辩达”课堂是突出学科本质,聚焦核心知识、核心素养、核心问题的课堂;是以学生为本,以学习为中心,“学生视角,以学定教”的课堂;是基于真实情境,以真实问题为导向,不断激发学生学习探究的兴趣和动力的课堂;是崇尚民主,学生获得充分尊重,学生主体的能动性、参与性能够得到充分发挥,学生个性化的思维力、想象力、创造力可以充分得到施展的课堂;是注重学思结合,强调课堂思维的流动性,重视发展学生思维品质的课堂;是注重学行结合,强调学生参与具身的实践体验,重视学用结合、知行合一的课堂;是注重师生互动、生生互动,强调对话、探讨、思辨、争论,重视生命活力、灵性绽放、互动生成的课堂;是注重情理交融、德业并重,强调价值引领、道德实践、习熏悟化,重视育心铸魂、立德树人的课堂。

关键词:学思辩达;问学;辩学;践学;学思结合;知行合一

一、“学思辩达”课堂的提出背景

(一)“学思辩达”思想的起源

中华文化源远流长,几千年来积淀着深厚的教育文化和深邃的教育思想。研究中国的教育教学,不应该只是一味地照搬西方心理学、教育学的理论和方法,更应该从中华教育文化的宝库中萃取精华,汲取力量。“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”,这是《礼记·中庸》中关于治学的名句,它对中国教育思想的形成与发展产生了极其深远的影响。这句话把学习分解为五个联系紧密的环节,也是五个逐步递进的阶段,即博学、审问、慎思、明辨、笃行。中国传统的学习理论包含着丰富而深刻的内容,尽管这些理论是分散的,不具备系统化的特点,但经过整理、总结和提炼,能够得到一套具有中国特色的,能反映学习的本质、特点、过程和规律的,较为系统的学习理论。“学问思辩行”就是“学思辩达”思想的起源[1]。

(二)“学思辩达”课堂的提出

在台州,书院文化源远流长,有着鲜明的历史印记和深厚的历史积淀。为传承台州本土文化,守住文化根基,北京師范大学台州附属高级中学在2016年8月正式开学之前,就把书院文化确立为学校的文化底色,提出将现代书院教育模式融入普通高中,在核心素养理念的引导下实施普通高中书院教育模式的探索与创新。学校先是挖掘、吸收了古代书院教育文化的精神内涵:一是德业并重的目标追求,二是自由活泼的为学品格,三是谨严纯正的治学精神,四是创新争鸣的开放气度,五是知行合一的践履理念。然后借鉴了古代书院教育的小组教学和会讲教学这两种独特的教学方式,通过学生之间的提问、交流、论辩,先生讲学和学生问难互相砥砺激发,学生不仅可以了解不同学派的观点,博学洽闻,还可以拓宽自己的思维空间,兼收博采。中国古代书院教育文化突出“学、思、辩”合为一体,认为学生的学习应该是自主钻研、知行合一、对话交流、互动论辩式的,强调学习的目标指向应该是德业并重,学习不只是为简单地获取知识,而更应着重于为学品格、治学精神、开放气度、践履理念等核心素养的提升。基于以上思考,北京师范大学台州附属高级中学为打造“既能根植于中华文化,又能符合新时代课堂的理念,对准未来课堂的育人方向”的课堂,创造性地提出了“学思辩达”课堂的教育构想。

二、“学思辩达”课堂内涵的解读

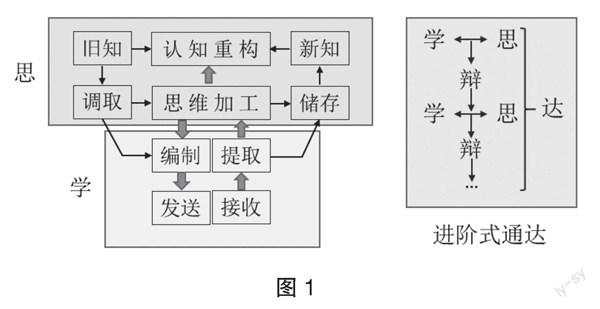

如图1(左)所示,“学”是指主体从外获取知识,在内储存知识,对外实践知识,即对信息的“接收—提取—储存”和“调取—编制—发送”。“思”是指主体对内部储存的知识信息进行加工、重组或改造的思维活动。“辩”是指主体间围绕某一事物或某一问题的不同侧面,从多方面、多角度、多维度,进行深度的对话、交流、讨论、辨析,以寻求多种方法解决问题,使事理得以通达。“达”,一是指在知识方法上通达,也称全局性理解,是主体对事理认识得透彻;二是指在关键能力上练达,也称全局性掌握,是主体对某项能力或某种技能掌握得娴熟;三是指在必备品格上行达,也称全局性领悟,是主体的人格、道德和学行等方面都得到协调发展。如图1(右)所示,“学思辩达”课堂并不是简单地把一节课分成学、思、辩、达四个阶段,教学的各个环节不可以将学与思、思与辩简单地割裂开来,而应该是学、思、辩相互融合的过程,“达”就是在这一交融过程中一步步、一层层达成的。我们也不能寄期望于通过一次“学思辩”就能实现通达,事实上,每一次“学思辩”只能实现阶段式通达,然后通过前一次的“学思辩”引发下一次的“学思辩”,以此循环推进,不断地否定之否定,通过螺旋式进阶,最终才能实现全面通达[2]。

学生的学习不是简单的知识转移或传递,而是学生主动、自发地建构主体知识体系的过程。这种建构过程,需要经历质疑提问、学思结合、推理论证、对话思辨等思维加工过程,才能实现在核心知识上通达,在关键能力上练达,在必备品格上行达。因此,“学思辩达”课堂是指教师依据学生的认知特点和认知水平,创设真实情境,并基于情境提出核心问题或任务,灵活运用质疑提问、问题导向、任务驱动、学思结合、合作探究、对话思辨和项目学习等教学方法,让提出问题、分析问题和解决问题贯穿整个学习过程。教师通过积极正确的引导、组织,激发学生的学习兴趣、好奇心和想象力,诱发学生获取知识的欲望,引导学生积极参与学、思、辩交替融合的过程,帮助每个学生完成学习任务,让学生学有乐趣、学有所思、学有所解、学有所获、学能通达,使学生的知与行、情与智协同发展。“学思辩达”课堂是突出学科本质,聚焦核心知识、核心素养、核心问题的课堂;是以学生为本,以学习为中心,“学生视角,以学定教”的课堂;是基于真实情境,以真实问题为导向,不断激发学生学习探究的兴趣和动力的课堂;是崇尚民主,学生获得充分尊重,学生主体的能动性、参与性能够得到充分发挥,学生个性化的思维力、想象力、创造力可以得到充分施展的课堂;是注重学思结合,强调课堂思维的流动性,重视发展学生思维品质的课堂;是注重学行结合,强调学生参与具身的实践体验,重视学用结合、知行合一的课堂;是注重师生互动、生生互动,强调对话、探讨、思辨、争论,重视生命活力、灵性绽放、互动生成的课堂;是注重情理交融、德业并重,强调价值引领、道德实践、习熏悟化,重视育心铸魂、立德树人的课堂[3]。

三、“学思辩达”课堂的学习模型

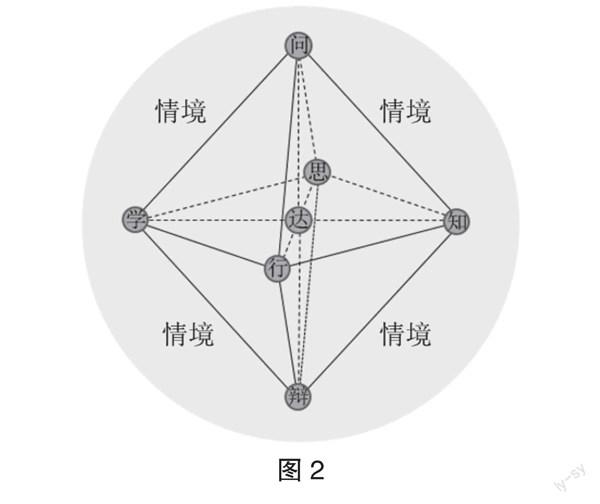

学习的真谛是什么?这是每个教师在教学生涯中都绕不开的一个问题。一辈子做教师,一辈子学做教师,这个问题教师要探问一辈子。知识、问题、学习、思维、实践、互动、达成等名词,都是经常被提起的教学术语,笔者也试图通过理论学习、教学观察、行动研究,弄清楚它们之间的教学关系。广大教育研究者和教师笔耕不辍,现如今,探讨这些要素之间教学关系的论文数不胜数,相关的研究成果颇为丰硕。然而遗憾的是,这些文章或成果都只是在论述几个要素间的局部关系,也就是说,如果我们没有构建起一个完整的学习系统,永远都是只见树木不见森林。西方对教学的研究运用脑科学和教育心理学的知识和方法,把教学的各要素拆解得很细,研究得很深;然而中国先哲对学习关系的思考是从整体和综合的角度出发的,注重构建一个协调、统一的整体。正如《礼记·中庸》所强调的,学习者要经过“学—问—思—辨—行”五个阶段的学习过程,以期达到“知行合一”的协调状态。那么,如何才能达到“知行合一”的协调状态?是不是只需经历“学—问—思—辨—行”的线性过程就能达到?答案显然是否定的。事实上,学习中各要素之间的关系是错综復杂的,不是简单的线性关系,而是三维的交互式关系,即由“学、问、思、辩、知、行、达”构成的立体交互式结构模型,如图2所示。为进一步扩大其内涵,在各要素中把“辨”替换为“辩”,在“思”与“行”之间加上了一个要素“知”;为进一步扩大其维度,又把各要素置于情境中,在图2中用有色的圆形区域来表示。从这个立体交互式结构模型中可以看出,各学习要素之间的关系是多维度、多向式、立体交互式的,学习不再是一个简单的流程或序列,而是一个有机的复杂系统。

四、“学思辩达”课堂的学习方式

(一)问—学(在问题探究中学习)

“问—学”是指学生在问题探究中学习。“人不学无以知,人不问无以明”,问与学是相互关联、不可分割的整体,“问中学,学中问”方可求得真知。《礼记·中庸》写道:“故君子尊德性而道问学,致广大而尽精微。”好学必好问,学而知,问而广。课堂是师生共建的学习共同体,问学(提问)是有效学习的核心,是“学思辩达”课堂的生命线,问学使学生积极投入学习,激发其积极思考,促进学生对知识进行深度认知和加工,形成高水平的思维过程,可以说,问学是促进学生学习、启迪学生智慧的金钥匙,是学生通向成功之门的铺路石。探究性学习就是让学生置身于探究问题的情境中,学生通过不断地问学、实践,从而探索发现事实或现象的规律的学习方式。学生的探究性学习强调的是学习过程,它不追求探索、研究未知的知识,而是强调学生亲身经历、动手动脑的探索发现过程,其目的在于构建知识,使学生形成人文、科学观念,领悟人文、科学方法,培养学生的人文、科学情感与价值观。问题是探究性学习的出发点和推动力,任何探究性学习都是从提出问题开始的,因此问题本身既是探究的起点,也是探究的终点[4]。

(二)辩—学(在互动论辩中学习)

“辩—学”是指学生在互动论辩中学习。古代书院教育盛行“讲会”,讲会提倡百家争鸣,是一种不同学派之间以互学互促为目的的学术交流活动。讲会活动中,持有不同甚至相反见解的学者互相切磋、研讨,主张求同存异、以辩会友。讲会一方面使得争论双方能够各有所得、取长补短,活跃学术氛围,体现“争鸣”精神;另一方面使得听讲者兼收各家学派观点,扩大学术交流。可见,书院讲会活动的核心要义是“辩学”,对当前课堂改革有着重要的启示作用。课堂是师生心灵对话、思想撞击的殿堂,是师生共同探索世界、共同施展灵性的空间。课堂生命力的迸发源于学生好奇心的发掘,源于学生主体志趣的觉醒,源于教师对学生的生命关怀,这些都离不开课堂上师生间、生生间的互动。每个学习者都有自己的知识结构和经验基础,不同的学习者可能会基于不同的思维视角和思维途径对某个问题形成属于自己的假设和推论,正是这些差异构成了师生互动论辩的前提。学习者围绕某个核心问题或辩题,通过辩学的学习方式进行合作、交流、辩论,通过激烈的问辩发现自己知识上的不足和认识上的误区,激发学习的内动力,进而促发新一轮的学与思,完善认知结构,以解决问题,以此循环递进,最终实现事理之通达。

(三)践—学(在实践行动中学习)

“践—学”是指学生在实践行动中学习。“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,学习不能只满足于理解书本上的知识,必须强调“躬行”,在行动中学习和在实践中运用知识,才能学有所悟,学有所成。千百年来,书院教育一直强调“学行结合”,讲求“躬行践履”。“穷理以致其知,反躬以践其实”,这是宋代学者黄干对朱熹为学特点的高度概括。“反躬践行”是程朱理学的宗旨,强调通过格物致知探究事物的原理,掌握事物的内在规律;反过来,再通过亲身付诸实践,将学习到的理论知识运用到实践中去。“知行合一”是明代思想家、哲学家王阳明的核心思想,他认为“学射则必张弓挟矢,引满中的;学书则必伸纸执笔,操觚染翰;尽天下之学无有不行而可以言学者,则学之始固已即是行矣”。综上可见,强调在实践和行动中学习,是中华文化中的经典教育思想,是中国学习理论的重要观点,是学习的必然要求,也是学习的最高境界。亲身感知学习得来的知识,有助于把知识内化于心,使知识长久地发挥巨大作用。“学思辩达”课堂中的“践学”是指以解决真实的问题或完成任务为目的,整个学习过程都围绕着问题的研究和解决来逐步展开,在实践中不断提出问题、构思方案、探索发现、解决问题、评价反思,在反复的行动中推进学习,在“实践—认识—再实践—再认识”的过程中不断拓展知识深度,直至问题得到解决。

五、“学思辩达”课堂的学习原理

(一)学知结合,学以致知

学习的实质是在新、旧知识双向作用的过程中,在平衡与冲突中,对原有认知结构进行同化与顺应,在同化中知识得到了补充,在顺应中旧的经验体系获得了改造与重组。已有知识是新学知识的固着点与生长点,所以学生的学习绝不可以也绝不可能脱离原有的认知基础,同时学习也绝不仅仅是新知在已知上的简单叠加,而是同化或顺应,这就是“学知结合”。“学以致知”的含义是学习的目的在于求知,在于探求事物原理而获得深刻的知识。这里的“知识”指广义的知识,有两层含义:一是指学习到的知识;二是指学习知识的能力和智慧。注重学以致知,有三点意义:一是使学生抛开学习的功利性,在好奇心的驱使下,只因对求知、探究本身的兴趣与热爱,自主能动地拓展高阶思维,拓展知识的深度;二是使学生在求得真知的过程中,不停想方设法地去开动脑筋,找到学习的方法,激发想象力与创造力,提升思考能力与主动学习能力;三是使学生养成求真的态度与习惯,有利于培育学生的理性精神。

(二)学思结合,学以致思

“学而不思则罔,思而不学则殆”,学思结合是孔子教育思想的核心观点之一,指在学习过程中必须将学与思辩证地结合起来。明代孙应鳌的《四书近语》中写道:“学而思则学因思而益精,思而学则思因学而有据。”意为,学习因思考而更加精熟,思考因学习而更加有根据,两者相辅相成。思维是学习过程的核心,学生的思维贯穿于学习的全过程,可以说学习过程的实质就是思维的运转与训练的过程。知识的理解、概念的形成是思维加工的结果,能力是高水平的综合技能,是通过思维综合、灵活训练形成的,所以说思维既是学习的过程,也是学习的目的。学以致思的要义在于使学生在学习中经历“思维体操”,获得思维的方法,提升思维的品质,发展思维的能力,形成思维的智慧。思维能力是智力的核心,而思维品质是能力的反映,是个体思维活动中智力特征的体现,是判断智力层次、确定智慧水平的主要依据。

(三)学行结合,学以致用

“学行结合”是指理论知识的学习与知识在实践中的应用、检验要相互结合。实践出真知,实践是检验真理的唯一标准,是获得真知、提高学习力和实践力的重要途径。通过实践,我们不仅能学到许多书本之外的知识,还能学到理论知识之外具有主体实践性的知识,更能有经验性、思想性、体验性、创造性和精神性的收获。朱熹在《朱子语类》中曾说:“知与行工夫,须著并到。知之愈明,则行知愈笃,行之愈笃,则知之益明。”由此可见,朱子非常强调“知行并到,互促互进”,非常重视“践实”与“力行”。王守仁提出了“知行合一”思想,曾言:“知者行之始,行者知之成。”他認为,知行是一事之两面、是一个整体、是一个过程,知是行的主意,行是知的工夫,知必须通过行才能知,行必须通过知才能行。“学而不用则废,用而不学则滞。”一方面,“用”是学习的途径,为使学习更透彻、更全面,必须要将学到的理论知识与实际结合起来,把学到的知识运用到实践中,再从实践中发现新的问题,引出新的知识,让知识内化于心、外化于行;另一方面,“用”也是学习的目的,学习新知识是为解决遇到的新问题,通过实践获得认识,到再实践再获得认识的不断反复,逐步加深自己的理论知识与实践应用,领会到知识在现实中的意义和价值,最终达到学以增智、学以立德。

[参考文献]

[1]程文.中国优秀传统文化融入思想政治理论课教学的思考与探索[J].祖国,2019(11):231-232.

[2]王向明.植根于中华优秀传统文化的思想结晶[J].红旗文稿,2020(11):33-35.

[3]彭均.高校推动习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”的理论思考[J].克拉玛依学刊,2020,10(1):56-60.

[4]田莉.优秀传统文化融入课堂教学的实践与思考[J].智力,2020(27):151-152.

作者简介:徐立海(1978—),男,浙江省台州市北京师范大学台州附属高级中学。