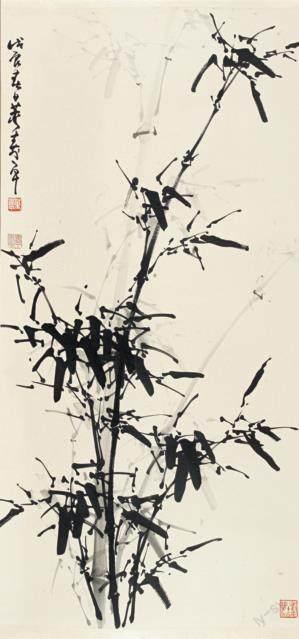

君子比德于竹

自文人画兴起以来,竹子便是历久不衰的画题。千余年来,画竹名家辈出,画竹经验和理论得以不断丰富。

在中国传统文化中,竹子很早就被赋予了美好的审美意象。其挺拔洒脱、高风亮节、坚忍质直、清秀俊逸等审美特质,寄托着文人的精神品格追求。作为君子美德的物化载体,竹子历来是文人非常喜爱的、经常吟咏和描绘的对象,文人墨士咏竹、画竹,凸显竹之风姿和风骨,寄寓自身的气节与操守。

千载竹君

文人爱竹、敬竹、崇竹、咏竹、画竹由来已久。《诗经·卫风·淇奥》中“瞻彼淇奥,绿竹猗猗。有匪君子,如切如磋,如琢如磨”的诗句,便有将翠竹喻为君子的意象。魏晋嵇康、阮籍、山涛等“竹林七贤”,游于竹林,文酒清谈,超逸洒脱的情怀追求,与竹子清逸不俗的品质十分契合。盛唐李白、韩准、裴政等“竹溪六逸”,竹林结社,诗酒流连,隐逸高士的志气和豪情,暗合竹子超凡脱俗的属性。唐代诗人李白、杜甫、张九龄、王维、白居易等都有咏竹名作传世。宋代以降,爱竹、种竹、咏竹、画竹者生生不息。

文人画竹,是我国传统绘画中的一个重要门类。自唐代开始,竹子已成为绘画题材,并逐渐从山水或人物画的衬景地位中独立出来,成为表现文人精神的重要载体。唐代已经出现了擅长画竹的画家,文献记载中,萧悦便是典型代表。唐代张彦远《历代名画记》卷十中记载:“萧悦,协律郎,工竹一色,有雅趣。”唐代朱景玄《唐朝名画录》中也记载:“萧悦竹,又偏妙也。”白居易《画竹歌》中“植物之中竹难写,古今虽画无似者。萧郎下笔独逼真,丹青以来唯一人。人画竹身肥臃肿,萧画茎瘦节节竦。人画竹梢死羸垂,萧画枝活叶叶动。不根而生从意生,不笋而成由笔成”,以诗句的形式评述萧悦的画作,这可以说是画竹理论的萌芽了。

从历史流传下来、保存至今的作品来看,最早可见的以竹为主题画作,是五代南唐徐熙的《雪竹图》。宋代徽宗赵佶、崔白、吴元瑜、文同、苏轼等皆是画竹大家。苏轼《于潜僧绿筠轩》一诗中“宁可食无肉,不可居无竹。无肉令人瘦,无竹令人俗”,写出对竹子的喜爱和竹子的脱俗意象,如此喜爱竹子,定然会对画竹充满热情。宋代开始,松、竹、梅“岁寒三友”的说法开始流行,南宋赵孟坚所作《岁寒三友图》至今存世。后来,梅、兰、竹、菊分别因傲、幽、坚、淡的人格化品质而成为文人绘画中的常见题材。梅、兰、竹、菊被誉为“四君子”,四君子中以竹为画题的画作出现最早,竹也一直在四者之中占据主要位置。

元代文人主宰画坛,画竹技法上有了更大进步,画竹名家辈出。赵孟、管道升、高克恭、倪瓒、李衎、柯久思、吴镇等皆为写竹名家,系统的竹子绘画理论也出自这些名家。李衎著有画竹专论《息斋竹谱》,对竹子的结构、品类、形态和绘写技法详加记述。吴镇善画松、竹,有《墨竹谱》存世,画坡地上、悬崖上的竹,以及风竹、雨竹等不同形态墨竹20幅。柯久思所作《墨竹谱》,对墨竹画法进行总结。明代士人画家崇尚秀雅,宋克、杨维翰、王绂、夏昶、姚缓、陈芹、文徵明、唐寅、陈淳、徐渭、项元汴等,都是竹画创作的佼佼者。清代“四僧”“扬州八怪”均以竹画见长。

墨竹

中国画的精髓在于水墨表达,对意境的追求是中国文人画的灵魂。唐代王维在《画学秘诀》中言:“画道之中,水墨为上;肇然之性,成造化之功。”宋代以来,众多画竹名家,皆是以注重水墨情趣的墨竹著称。从唐代至北宋前期,画竹技法多属于工笔双钩,有勾线着色的竹子,也有勾线不着色的白描竹,画法追求的是和竹子的肖似。北宋皇家画院的竹题材作品,都以工为上,勾勒着色占据主导地位。

墨竹的源起,有各种说法。元代张退公《墨竹记》中记載“夫墨竹者肇自明皇,后传萧悦”,现在还没有可靠依据可以证明这种说法。明代李日华《六研斋笔记》中指出王维开元石刻为最古的墨竹,元代李衎《竹谱详录》中又有“得王右丞开元石刻,屡经磨勒,失真”的记载,如果此石刻能确认为墨竹,则墨竹起自于王维。近代陈师曾在《中国绘画史》中写过,唐代王维、孙位、张立是写竹绘画的开启人物。

北宋的墨竹画家,文同和苏轼是最为杰出的代表,对后世影响巨大。文同,字与可,曾任湖州太守,亦号文湖州,与苏轼关系密切,工画墨竹,对竹的观察深入、理解深刻,以浓墨为面、淡墨为背,浓淡有致,融入书法笔趣,开创了湖州竹派。台北故宫博物院所藏《墨竹图》,是公认的文同真迹。苏轼的墨竹得益于文同,曾言“吾为墨竹,尽得与可之法”。《文与可画筼筜谷偃竹记》中,苏轼记述文同教予他的画竹技法,必先得成竹于胸中,意在笔先,心手相应,才能画出神韵。苏轼擅长墨笔竹石,存世《枯木竹石图》一件,另一件《竹石图》尚有争议。北宋末年《宣和画谱》特列有墨竹一门,刊载了李玮、刘梦松、文同、李时敏等画家十二人,在花鸟一门中集录了黄居寀、崔白、刘永年、吴元瑜等人的墨竹图。据此可知,北宋时期墨竹有兴盛发展的趋向。

元代继宋之后,是墨竹画发展的重要时期。画院制度废除,文人画家居于大多数。文人喜爱、善画墨竹者颇多,一大批画家追求书画一体的艺术精神。管道升曾在《石渠宝笈》著录的一幅修竹图题写:“墨竹君子之所爱者,余虽在女流,窃甚好学。”元代墨竹在师法文同的基础上发展起来,基本保持着写实风格。画竹的程式已经存在,墨竹的造型、气韵达到了较高水平。

明代墨竹画基本沿袭宋、元技法风格,比较写实,画风较为工整严谨。王绂承文同、吴镇遗法,以墨竹名世,被董其昌称为墨竹的“国朝开山祖”。夏昶师法王绂,再融会贯通,在竹叶叠叶方面有独到之处。宋克、杨维翰、王绂、夏昶被誉为明代墨竹四大家。到了清初的石涛,墨竹画法才开始有较大变化,明显偏于写意。清代“扬州八怪”崇尚水墨写意画法,个人风格明显,墨竹尤以郑板桥成就突出,影响较大。至清末民初,浦华和吴昌硕等大写意竹子,极具个人风格。吴湖帆的墨竹也得到高度认可,他是世家传人,祖父为吴大澄,笔墨功力深厚,风格还是属于工整秀丽类型,雅俗共赏。

墨竹直接用笔墨表达,讲究黑白水墨。而竹子本身并不是黑白色的,但千余年来中国人都接受,一直到现在还是在画墨竹,这就是中国的、东方的文化。文人画中也流行朱竹,朱竹源自苏轼,苏轼兴至无墨,遂用朱砂画竹,别有风韵,后世效仿者颇多。有人问起为何画红竹,苏轼答:“世间无墨竹,既可以用墨画,何尝不可以用朱画?”西方的绘画讲究的是空间,是色彩。张大千和毕加索的会晤,曾被西方媒体誉为中西画坛巨子的历史性会见。两人互赠作品,张大千送给毕加索的就是一幅墨竹图,张大千也是画竹大家,毕加索非常欣赏,表达了对东方艺术的尊敬,说了很著名的一句话“其实真正的艺术在东方”。

寿平竹

20世纪中期以来,潘天寿、李苦禅、董寿平、启功等名家皆善画竹,尤以董寿平的墨竹最富个性。董寿平因善画松、竹、梅和山水而著称于画坛,享有“寿平竹”“寿平松”“董梅”“黄山巨擘”等美誉。关于寿平竹,启功先生曾评写:“董先生画墨竹,风枝雨叶,潇洒自然,在画竹的历史中,一时找不出他是学哪家哪派,从文与可、赵子昂往下数,到夏仲昭、郑板桥,都对不上口径。但他绝不是凭空臆造。我常在他的墨竹作品前,远看、近看,总觉得枝枝叶叶是书法的点画,而整体又是一片活生生的竹林。”

寿平竹朴拙厚重,笔者年轻时第一眼看到,就在内心有触动,产生了追求这种风格的强烈愿望。20世纪80年代,笔者有幸拜于董寿平门下,经常能看他画竹,他那种放开的大写意风格,对笔者来说是种莫大的享受,使笔者受益匪浅。那时的摄影、摄像、视频,不像现在这样方便,笔者只能将寿平竹技法记在心里,拍了大量的照片留存。习字的人都知道,提按转折在书法里面至关重要。寿平竹的每一笔,竹枝、竹干、竹叶,都有书法的提按技法在其中。寿平竹讲究的是气势,是化身于竹,用笔挥洒自如,信手拈来,寥寥几笔,即能将竹叶组合得十分到位,感觉处处有法,却又变化得似乎前人未有。寿平竹一看就是董寿平所作,别人学得再像,也能看出差别,因为现在的人已很难能达到他的学养水平和笔墨功力。笔者研习了多年的寿平竹,直到现在也未敢有变化,作为入室弟子,笔者想做到的,就是一定要好好传承董寿平的画风。

竹子是中国文人画永久不衰的题材,现在的书画家和书画爱好者也有很多喜欢画竹,喜欢画墨竹,也不乏佳作。今后,希望能够有更多的人更好地传承、延续中国文人竹画的真髓。

李长龙,国家一级美术师。