国外价值观教育中的政府角色及其评价

孙晓琳,韩丽颖

(东北师范大学 思想政治教育研究中心,吉林 长春 130024)

一、问题的提出

价值观教育作为一项面向社会成员有目的有计划开展的以社会核心价值观为主导的教育实践活动,在根本上表现为其始终反映国家发展的需要。在阶级社会,价值观教育集中反映统治阶级的意志和主张,用马克思的话说就是“统治阶级的思想在每一时代都是占统治地位的思想”(1)《马克思恩格斯选集》第1卷,北京:人民出版社,2012年,第178页。。就价值观教育的本质及其作用范围而言,其始终需要服务于“培养社会发展所需要的人”这一重要目标。“培养社会发展所需要的人,说具体了,就是培养社会发展、知识积累、文化传承、国家存续、制度运行所要求的人。”(2)习近平:《在北京大学师生座谈会上的讲话》,北京:人民出版社,2018年,第5页。由此,价值观教育自其诞生之日起,就深刻彰显着阶级性的属性,其既是一种统治阶级思想统治的方式,也是一种维系国家治理和社会运行的方式;既反映统治阶级意志,又契合特定民族国家的历史传统和现实需要;既具有意识形态性,又具有历史性和文化性。这些属性特点内在规定着政府作为统治阶级的“代言人”,势必要在价值观教育中发挥作用并彰显其作为价值观教育重要参与者的角色作用。就全球价值观教育实践而言,以美国、日本、澳大利亚等国为代表的国家先后出台了一系列加强改进价值观教育的计划和举措,或者搭建了一整套国家战略制度体系,或者将价值观教育纳入国家的具体政策制度中,甚至可以说,绝大多数西方国家都在价值观教育的实践上将其放置于国家发展战略高度进行顶层设计与系统谋划。

伴随着价值观教育在世界范围内越来越成为各国的战略选择,政府在价值观教育中究竟应该担任何种角色以及如何彰显其身份定位等问题也引起了广泛的理论关注与实践探讨。以价值澄清理论、新品格教育理论为代表的理论学派将价值观教育的关注点放在了以价值能力为代表的微观视野中,认为价值观教育应着重关注学生个体价值观念或良好品格的形成,政府在价值观教育实践中发挥的是较为有限的作用。而以公共产品理论为代表的学派则认为,任何教育都是公共产品与公共服务的统一体,政府应该也必然是这项公共产品的最佳生产者和提供者。就像霍布斯在其著作《利维坦》中所试图表达的一样,尽管公共产品的利益和效用由个人享有,但公共产品却很难由个人提供,只能由政府或集体来提供。价值观教育作为公共产品的一种,理应由政府生产并提供服务,这在一定程度上也成为政府合法性的重要基础,彰显了政府的价值。事实上,学界关于政府角色发挥究竟应该到什么程度问题上的争论远不止于此。特别是随着国际形势日趋复杂,技术革命、产业革命不断深入,政府究竟在价值观教育中发挥什么角色作用、民众如何看待并评价这种价值作用、政府所采取的价值观教育实践与民众期待的政府行为能否达成内在平衡,这些问题既是理性研判国外价值观教育发展特征、厘定政府应该发挥何种作用以及如何发挥作用的现实需要,更是将我国放置于世界的参照系中,更好服务社会主义文化强国建设和争夺国际话语权的内在要求。

有鉴于此,本文着眼国外价值观教育的历史逻辑与实践态势,综合运用理论分析与数据分析的研究方法。在理论分析的意义上,着重通过文献分析与理论探索等方式,探讨价值观教育中政府角色的演变逻辑与现实样态,从学理上分析政府在价值观教育中究竟应该发挥什么作用以及如何发挥这种作用。在数据分析的意义上,依托国家社科基金重大招标项目“国外价值观教育现状调查与可借鉴性研究”,我们面向英国、美国、加拿大、德国、澳大利亚、以色列、巴西、俄罗斯、日本与新加坡等十个国家,开展了大规模问卷调查,依托“在线可访问样本数据库”,采取多阶段分层随机抽样的方式,抽取国外民众调查问卷6 491份作为正式样本,其中有效问卷6 274份,样本有效率96.66%。针对上述有效样本,我们围绕政府在价值观教育上采用哪些举措、如何评价政府在价值观养成与发展过程中的重要程度等核心问题,对十国数据的平均数、标准差和频次分布进行描述性统计,以了解十国受访者如何审视政府在价值观教育中的角色作用,采用T检验、方差分析、相关分析和线性回归分析,对不同国家受访者的人口学信息与答题结果之间的差异性和因果关系进行检验,进而描绘刻画了国外价值观教育中的政府举措及民众对其相应举措的客观评价。

二、国外价值观教育中的政府角色定位

在西方政治思想发展谱系中,现代性社会的建构大体存在着两种进路:一种是托马斯·霍布斯式的以政治来建构社会模式的建构理路;一种是亚当·斯密式的以市场来建构社会模式的建构理路。后者认为现代性社会是一个商业社会,强调市场社会模式比政治社会模式更有利于解决人类社会的现实冲突,更有利于实现利益的最大化与个人自由。在亚当·斯密的概念中,传统的美德无法适应商业社会,需要一个以自利、理性为框架的伦理道德环境,而这种道德环境是由市场这只“看不见的手”所影响甚至决定的。由此,“自由”观念进入西方人的道德意识中,并日益占据主导地位。尽管斯密对西方人价值观的生成与发展产生了重要影响,但仍然有一些思想家并不完全信任自由市场的绝对化权力。比如,罗尔斯认为,市场可能体现了一种机会公平,但也可能形成结果的不平等,因此政府如果不调节这种不平等,就不可能保障资本主义个人自由权利的实现(3)约翰·罗尔斯:《正义论》,北京:中国社会科学出版社,2009年,第65—69页。。事实上,在西方社会模式建构的历史进程中,从19世纪国家干预和保护主义的盛行,到20世纪经济领域的新自由主义与政治、社会领域新权威主义的矛盾,都充分显现出西方自由主义的“悖论”。

自近代以来,文艺复兴、宗教改革等运动深刻推动了西方社会的政教分离,国家的世俗权力、教育的世俗化趋向不断加强,价值观教育取代宗教教育成为一种由政府控制领导权的教育体系。客观来看,由于国家独立、公民身份确认等“生存性”诉求与现代国家深刻转型意义上的“发展性”需要,价值观教育中政府的角色、身份与作用日益凸显,但对于政府究竟应该发挥什么作用的问题仍然没有形成定论。这些争论的焦点在于,政府究竟是价值观教育的“守夜人”还是价值观教育的“掌舵者”。从理论上看,以登哈特(Robert B.Denhardt)为代表的西方学者认为,政府应该做的是服务而不是掌舵,其行为重点在于让公民在参与政府公共服务的过程中培养公民精神(4)Robert B.Denhardt and Janet Vinzant Denhardt,“The new public service:Serving rather than steering”,Public Administration Review,Vol.60,No.6,2000.;而奥斯本(David Osborne)等学者则主张,政府应该成为掌舵者,“应该看到一切问题和可能性的全貌,并且能对资源的竞争性需求加以平衡”(5)戴维·奥斯本、特德·盖布勒:《改革政府:企业家精神如何改革着公共部门》,上海:上海译文出版社,2006年,第10页。。前者认为,政府不应将国家的核心意志强加于该国公民身上,而应该帮助与服务公民在具体的社会实践中形成具有公共性的公民精神;而后者则认为,政府应该在价值观教育中以主导者的身份出现,在对价值观教育展开系统观照的基础上,推动社会、学校、家庭共同发挥作用,进而形成教育合力。在调研中,我们对国外民众开展了是否赞同“开展价值观教育应形成合力,政府、学校、家庭、社会都应当参与其中并发挥作用”的调查。结果显示,这一选项的赞成度达到91.2%,在新加坡、巴西、以色列等国这一数据均超过了96%。这也在一定程度上表明,政府作为“掌舵者”正在价值观教育中发挥着越来越重要的作用。

从本质上而言,“守夜人”还是“掌舵者”的政府角色身份问题在根本上体现为两重矛盾:一是个体权利和公共性之间的矛盾;二是政府权威和价值自由之间的矛盾。在个体权利和公共性的矛盾上,问题焦点在于如何在个人权利与社会公共性上寻求一个适恰的平衡点,既不能侵害个人权利,也要避免个人对公共性的侵害。在价值观教育的历史与现实中,自由主义的泛滥使得个体权利在西方社会中得到了过度的张扬,价值观教育的公共性衰退已然成为进入21世纪以来西方价值观教育发展存在的一个不争的事实。这种公共性衰退一方面表现在价值观教育作为一项公共事务,服务社会、服务国家的可能性被不断降低。以美国为例,在自由主义以及新自由主义肆意张扬的影响下,美国价值观教育的个体权利意味被不断扩张开来。甚至奥巴马政府也曾认为,“美国教育的终极宗旨,是确保美国及国际安全,而非培养民主型的批判性公民”(6)The White House,“President Barack Obama.A better Bargain for the Middle Class”,2013-07-27,http://www.whitehouse.gov/a-better-bargain,2018-10-15.。这就意味着,对个体价值的过分关注已然不能充分满足美国价值观教育的现实需要。另一方面,这种公共性的衰退也表现在西方国家作为“普世价值”提出者,却正在价值观教育中实现从“世界性”向“国家性”的深层转型。以英国为例,英国曾在20世纪末21世纪初积极推广“世界公民”的概念,强调每个公民在作为一国公民积极参与本国事务的同时,还需要“做一个具有国际视野与全球意识的‘世界公民’”(7)杨勇、杨秀玉:《全球化背景下世界公民教育的理念与实践》,《外国教育研究》2011年第11期。,但随之而来的是愈发尖锐的公民身份认同问题,特别是英国脱欧公投等一系列事件更深刻表明,英国价值观教育需要实现从“世界公民”向“英国公民”的有效过渡,从而使培养的英国公民不仅是“世界的”“公共的”,更是“英国的”。这一趋势也体现在其他西方国家中,比如美国从一力主导全球化到如今反全球化,在表征美国战略收缩的同时,也证明着在其价值观培育意义上的世界性与公共性正在不断走向衰弱。这种公共性的衰退在客观上使得政府不能在价值观教育中“作壁上观”,更意味着政府转向了以国家利益为先的价值观教育模式,确立了政府在实际上的“掌舵”身份。

在政府权威与价值自由的内在矛盾上,如何发挥政府在价值观教育中的权威作用,同时又尊重西方国家民众的价值自由,是国外价值观教育面临的重要问题。亚里士多德曾强调,教育是国家的职责,必须由国家统一兴办管理,而不是由私人兴办管理学校(8)吴式颖、任钟印:《外国教育思想通史》第2卷,长沙:湖南教育出版社,2002年,第300页。。政府在推进教育特别是价值观教育的过程中既是主导者,也是管理者,应该在生产和供给价值观教育公共产品的过程中发挥方向把握和过程指导的重要作用。但在西方国家价值观教育实践中,个体主义、自由主义等价值思潮的广泛存在又使社会成员难以形成统一的价值观念,一些西方国家在价值观教育中开始过分强调在事实基础上的教育的价值中立。“教育的中立性,有助于避免特定派系或宗派占据上风,避免动摇现存社会秩序”,基于这种价值自由的客观现实,“自由主义式的中立教育观,要求学生规避个人既有的价值,做一名政治中立者,学会基于事实进行独立推导”(9)Geraint Parry,“Constructive and reconstructive political education”,Oxford Review of Education,Vol.25,No.1/2,1999.。但中立式的价值观教育忽略了价值观教育在本质上应是一种价值传递实践。价值观教育的任务就是向社会成员传授社会或国家所倡导的带有主流性质的价值观。以美国为例,美国价值观教育的关键在于宣扬“美国正确”,“社会科教育的目的,是促使学生获得特定的‘美国的’或‘民主的’价值体系”(10)Ross E.Wayne,“Negotiating the politics of citizenship education”,Political Science and Politics,Vol.37,No.2,2004.。也就是说,即使在自由主义盛行的西方社会,也需要传授“国家的”价值观念体系。“国家的”价值观念体系如何传授,在根本上取决于政府是否能够在教育实践中发挥自身的权威作用,而这种权威作用本身又与其所倡导的价值自由构成了一对内在矛盾。由此,在价值自由的社会氛围中,保证政府权威作用的发挥,就要求政府需要“掌舵”整个国家的教育实践。由此,国外政府在处理个体权利与公共性、政府权威与价值自由的双重矛盾问题上,逐步确立了“掌舵者”的身份定位,这种身份核心表现在国外价值观教育的内容与方式两个维度上。

在价值观教育内容上,我们调查了国外民众对“明确界定和大力推广一系列社会共同主流价值观”的态度,并对从“非常不重要”到“非常重要”四个选项以1—4的数字进行分别赋值。调查显示,十国数据的均值达到了3.05,已经超过了“比较重要”的价值判断(见图1)。可以说,绝大多数的国外民众也认为政府应该明确界定该国的主流价值观,并采取一系列的推广措施以推动价值观教育的有效开展。但我们的调查数据也显示,日本对政府明确界定并大力推广社会主流价值观的态度并不像其他国家一样坚决,在整体上的判断介于“比较不重要”与“比较重要”之间,在态势上倾向于“比较重要”。这与在国家发展历史上由于政府强势干预而发动的一系列对外侵略战争存在着一定关系。

图1 十国民众对“明确界定和大力推广一系列社会共同主流价值观”态度的平均数

在价值观教育方式上,我们着重以法律法规为抓手,调查了民众对于政府举措的态度与看法。调查显示,国外民众充分认可法律法规对于价值观教育的重要作用,在十国民众总体的选择上,甚至认为其是仅次于“家庭传统”的重要教育资源。亚里士多德曾提出,“如一个青年人不是在正确的法律下成长的话,很难把他养成一个道德高尚的人。因为节制、艰苦的生活是不为大多数人所喜欢的,特别是对青年人。所以要在法律的约束下进行哺育,在变成习惯以后,就不再痛苦了”(11)吴式颖:《外国教育史教程》,北京:人民教育出版社,1999年,第72—73页。。可见,早在古希腊时期,亚里士多德就将价值观教育视为国家的公共事业,并认为应由国家统一负责实施。对于法律法规的重要作用,恩格斯曾指出:“在社会发展的某个很早的阶段,产生了这样一种需要:把每天重复着的产品生产、分配和交换用一个共同规则约束起来,借以使个人服从生产和交换的共同条件。这个规则首先表现为习惯,不久便成了法律。”(12)《马克思恩格斯选集》第3卷,北京:人民出版社,2012年,第260页。事实上,在人们价值观念形成、发展与巩固的过程中,法律法规在民众的价值观从认知认同转化为行为习惯的过程中发挥着重要且不可忽视的作用。而人们对法律法规重要性的认识程度与其国家开展价值观教育的侧重点紧密相关。在我们的调查中,新加坡对法律法规重要性的认识程度最高。这是由于长久以来新加坡一直高度重视法治在价值观教育中的重要作用,自1991年明确提出国家共同价值观以来,新加坡就已经将共同价值观融入法制体系和公共政策,尤为强调法律法规、公共政策和党规党章的价值导向功能,这些法治化实践越发强化了民众对法律法规重要性的深刻认识,也使得法治思想越发深入人心。

三、国外价值观教育中的政府作用评价

客观来看,国外价值观教育中的政府往往以“掌舵者”的形象出现在教育实践中,并在整个价值观教育的顶层设计、学校课程体系建构等维度发挥着相对主导作用。尽管在美国、澳大利亚等一些国家,各地区、各学校均拥有一定的课程设计的权力与自由,但其所传达的价值观始终是国家主导的价值观。值得注意的是,各国民众并没有对政府介入价值观教育抱有较多的反感情绪,相反,绝大多数的民众都认可并支持政府能够在价值观教育中发挥更大作用。

针对国外民众对政府举措的期待,我们主要调查了两个方面的问题。在将价值观教育纳入至基础教育与高等教育必修课重要性的问题上,十国受访者态度的平均数均达到了3以上,意味着绝大多数受访者都认为政府应将价值观教育充分纳入至教育体系中。从二者相对比的角度而言,将价值观教育作为基础教育必修课的认同度普遍高于将其作为高等教育必修课。柯尔伯格认为,“道德教育主要是促进儿童的道德判断及其对行为控制的发展”,这“不同于简单地强加任何文化的或个人的标准给儿童”(13)Lawrence Kohlberg,“The development of moral character and ideology”,in Review of Child Developmental Research vol 1,New York:Russell Sage,1964,pp.425.。可以说,对儿童开展价值观教育十分必要,但又不能单纯将成人的价值标准简单强加给儿童群体。尽管在将价值观教育作为基础教育和高等教育必修课的选择上存在着一定的差异,但这种差异并不是绝对的,在整体上仍然体现了民众对政府较高的期待值。在政府层面为价值观教育提供政策、人员、资金等其他支持的问题上,各国民众也呈现出了较高的认可度。十国民众态度的平均值达到了3.18,除日本外,其余九国的态度平均值均达到了3以上。我们可以认为,各国民众普遍赞同,政府应该为价值观教育做出应有的努力,无论是在核心价值观内容的凝练上,还是在政策制度的设计上,抑或是在课程体系的顶层设计上,民众都期待着政府能够在更大范围内介入价值观教育,并发挥重要作用。这也意味着,即使是对于秉持“自由”“民主”价值观的西方社会而言,民众始终对政府葆有较高的期待。

就政府介入价值观教育的效果而言,民众的认可度却普遍较低。换言之,民众对政府的“高期待”并没有换来价值观教育的“高满足”。从20世纪50年代开始,民众对政府介入方式与效果的“不满”情绪开始显现,并伴随着时代发展而日益明朗化。美国教授罗纳德·英格尔哈特曾在20世纪50—90年代对西方民众的价值观念进行了调查,并在其《现代化与后现代化》一书中指出,“美国民众越来越认为他们的政府不可信”(14)罗纳德·英格尔哈特:《现代化与后现代化——43个国家的文化、经济与政治变迁》,北京:社会科学文献出版社,2013年,第337页。。数据显示,1958年至1994年,美国人民在“你总是或者大部分情况下可以信任华盛顿政府会做正确事情的”问题上所体现的对于华盛顿政府的信任程度急速下跌。这一数据在一定程度上表征着“在一代人的时间里,主流价值观已经从压倒一切地信任转变为压倒一切地怀疑”(15)罗纳德·英格尔哈特:《现代化与后现代化——43个国家的文化、经济与政治变迁》,第338页。。这一现象不止发生在美国,英格尔哈特在欧洲也调查了各国对本国民主运行方式的满意度。调查显示,在20世纪七八十年代的经济衰退中,欧共体国家民众对本国民主运行的“不满意”评分与“满意”一样多,进入90年代后,负面评分便直接超越了正面评分,1993年的不满意评分达到了有记录以来的最高水平。总的来看,“传统上政府会发展一些爱国主义符号以作为合法性或者自身行为的基础”,但这些爱国主义的传统与对国家机构的支持并没有真正被传递给这一代社会成员。“随着对这些符号的支持的下降,政府再也没有那么容易取得这些基础。”(16)罗纳德·英格尔哈特:《静悄悄的革命——西方民众变动中的价值与政治方式》,上海:上海人民出版社,2016年,第11页。

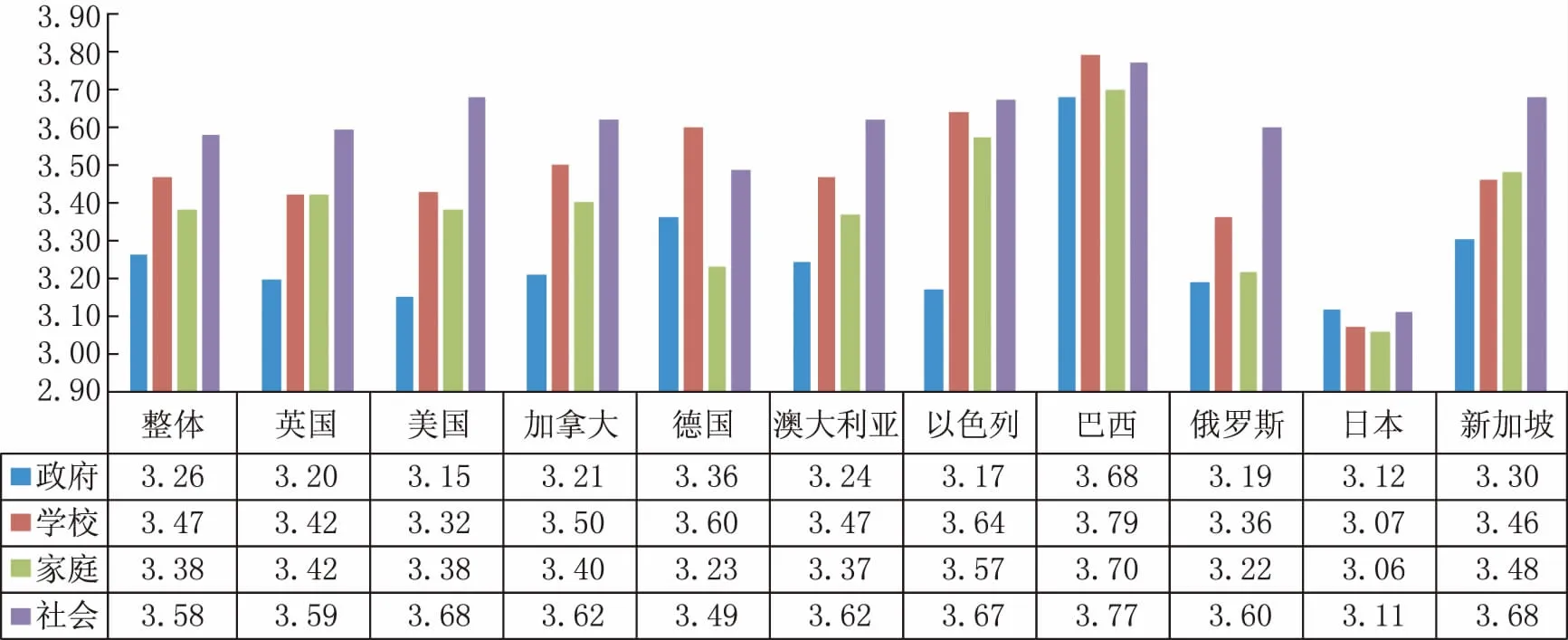

进入21世纪以来,国外民众对政府的“低认可”并没有取得根本性的转变,民众对政府举措的信任度仍然在较低水平。全球知名公关咨询公司爱德曼公司在其发布的《2018年全球信任度调查报告》中提出,在本国政府、企业、媒体和非政府组织几个主体中,美国民众信任度最高的是非政府组织,而对政府的信任度只有33%(17)环球时报:《全球民调:中国民众对政府信任度达84%,而美国仅33%》,2018年1月23日,http://world.people.com.cn/n1/2018/0123/c1002-29780043.html,2022年1月14日。。在《2020年全球信任度调查报告》中,美国民众对政府的信任度也没有超过40%。除美国外,澳大利亚(44%)、日本(43%)、英国(36%)、法国(35%)也在其调研结果分类中,同处在民众“不信任”之列。可见,无论是从纵向的时间发展脉络而言,还是从横向的国别对比而言,国外民众对于政府举措的认可程度均处在偏低的水平上,这与其所处国家在应对国家性和全球性问题上的能力不足紧密相关。这种“低认可”的选择态势自然也证明了民众对政府在价值观教育中作为的满意度欠佳。我们此次调查显示,尽管政府正在广泛地介入价值观教育,期望在价值观教育的各个维度上体现政府的主导作用,同时民众也期待政府能够发挥更多、更大的作用,但就民众对政府介入价值观教育情况的评价而言,在政府、学校、家庭与社会四个维度上,绝大多数受访者都认为,政府所发挥影响的重要程度最低(见图2)。这种判断与西方学者调查结论是相符的,也就是说,政府在彰显其“掌舵者”身份的过程中并没有匹配民众的“高期待”,在价值观教育领域中的具体实践尚未获得民众的认可,价值观教育政府介入的收效有待进一步验证。由此,政府如何在“掌舵者”的身份角色基础上有效、有力介入价值观教育实践,也将成为未来一段时间内西方价值观教育面临的重要问题。

图2 “政府、学校、家庭、社会对民众价值观养成和发展的重要程度”的平均数

四、结论与启示

总的来说,作为一项关系到“为谁培养人”的教育实践,价值观教育对执政党、政府乃至整个国家而言都具有十分重要的战略性地位。这就意味着,政府并不是价值观教育中的“旁观者”与“守夜人”,而是切切实实的“参与者”与“掌舵者”。当前,世界各国都注重在价值观教育实践中通过明确并推广国家主流价值观,将价值观教育作为基础教育与高等教育的必修课,通过为价值观教育提供政策、人员与资金支持等方式广泛发挥作用。换言之,国外政府的确在价值观教育中发挥着顶层设计的“首脑”作用。而就国外民众的具体认知与感受而言,其虽然高度认同政府在价值观教育中的重要性,但在民众的认知与判断中,国外政府仍然不是影响其价值观养成和发展的重要主体,甚至在所有主体中的重要性评价排名最后。这意味着,国外政府的“掌舵者”角色与地位并没有有效彰显,尽管政府现实地发挥了一些作用,但其实际的效用并未匹配民众对政府的期待值。由此,政府如何在民众信任、认可的状态下发挥主导力量,成为国外价值观教育面临的普遍性课题。

如何处理政府在价值观教育中的身份角色问题,是现代性社会建构进程中所面临的重要问题。如果说在古希腊时期,价值观教育尚且是一种所谓的“智者教育”,那么伴随着生产力和科学技术的不断发展,现代性的全球化扩张成为人类生存的总体性处境,“它使各民族的精神生活卷入到全球化这一历史洪流中,被迫与其他民族的精神生活交往和发生作用,这样一来,各民族精神生活就可能会失去与熟悉情境的内在联系,走向未知的旅途”(18)庞立生:《历史唯物主义与精神生活研究》,北京:人民出版社,2020年,第204页。。这使得如何确证本国主流价值观能够在多样、多元的价值观念中始终占据主导地位,如何葆有国家文化的独立性而不至于沦陷至文化“被殖民”的尴尬境地,成为各国高度关注的现代性问题。由此,价值观教育作为解决上述问题的“最优解”逐渐演化成一种由政府主导的“国家教育”。在这一意义上,任何一双“看不见的手”都无法替代政府在价值观教育中的“掌舵”作用。对于政府来说,“掌舵者”的身份也远比冷眼旁观的“守夜人”或是具体操刀的“划桨者”更具有现实意义。但政府的这种介入与主导能否真正取得收效,取决于政府介入方式与民众接受程度之间的内在张力能否保持有效平衡。国外特别是西方发达资本主义国家往往标榜自己是“民主”与“自由”的代表,政府在价值观教育中的强势介入与干预,与其自由主义与新自由主义的价值基石是相背离的,这就使得如何在政府管理与民主治理、政府权威与价值自由之间找到适恰点,成为许多国外价值观教育面临的重要难题。

有鉴于此,开展价值观教育既需要有效发挥政府“掌舵者”角色的功能与作用,也需要保持好政府介入与民众需要之间的内在平衡。就前者而言,政府介入价值观教育并作为主体推动价值观教育,是当前世界语境中各国在价值观教育实践中的普遍选择。在经济全球化不断深入推进的当今时代,各国为了培育社会成员形成之于本国主流价值观的价值认同,并在此基础上形成相应的价值实践,或明确提出价值观教育战略,或以隐性方式将价值观教育寓于其他国家政策体系之中。由此,政府需要完善顶层设计,整体把控价值观教育的方向、内容与方法,形成之于价值观教育的整体性认识,并在此基础上平衡价值观教育资源,实现资源优化与合理配置,使价值观教育能够真正服务于国家发展与社会进步。

就后者而言,政府究竟应该如何介入、介入到何种程度的方式方法问题,是关涉政府角色作用发挥效果的关键问题。调查显示,尽管是在西方所谓的“自由”“民主”的大旗下,国外民众也并不反对政府介入价值观教育,相反,民众对于政府介入是存在较高期待的。事实上,在一些国家的发展历史中,民众还曾因为政府在价值观教育领域的“不作为”引发一定的争议。比如,澳大利亚在20世纪六七十年代时曾在价值争议领域保持了一段时间的中立态度,这不仅使价值观教育在多样价值纷争中丧失了存在的空间,更使得诸多澳大利亚青年严重缺乏自信心与基本价值信仰。可见,价值观领域的健康发展需要政府介入并发挥主导作用。但遗憾的是,尽管诸多国家政府都采取了一定的方式介入价值观教育实践,但反响与收效却并不理想,世界价值观调查、爱德曼公司的全球信任度调查以及我们此次开展的十国调查结果都证明,国外民众对政府介入价值观教育的方式和效果并不满意。这在一定程度上启示我们,政府需要充分介入价值观教育实践,但更为重要的是优化介入的方式和方法。一方面,要将国家社会发展需要视为政府介入的基本目标与重要目的;另一方面,也要充分体认社会成员价值观生成与发展的现实需求,葆有政府与民众、个人权利与公共性之间的内在张力,从而提升政府介入价值观教育的有效性与实效性。就我国价值观教育实践而言,政府始终在价值观教育中作为“掌舵者”发挥顶层设计的作用。面对着日趋复杂多样的新情况与新问题,政府应进一步优化介入价值观教育的方式与方法,在国家与个人、谋划与参与等方面找到介入的适恰点,从而既保证政府作用的有效发挥,又使政府的介入能够满足民众的期待值,在凸显政府主导作用的过程中提升价值观教育的质量与效果。