近代清水砖墙历史建筑更新利用的思考*

周天邑(华东建筑设计研究院有限公司,上海 200001)

1 研究背景

在经济高速增长时期,近代建筑不断被拆毁,高层现代建筑取而代之,引起人们对近代建筑保护的关注。对于近代建筑的保护有两种主要方式:一是保存,多采取实物保存、移建的保存方式;二是更新,对建筑进行某种程度的修缮、更新、新建、改建等。

近代建筑的更新,不应仅仅是使旧的东西留存下来,更重要的是注入新的生命,使其周围的都市环境复苏,这是一项重新进行创造的工作。

如何使好的传统做法在现代化城市中继续延续下去,如何处理好建筑保护更新与城市发展的关系,如何处理历史建筑重塑与新的功能的矛盾以及对新的技术手段的更新,是现代城市面临的课题。

2 立面保护案例

西方古典主义建筑艺术中,建筑立面展现建筑的精华,通过立面比例分析的方法诠释建筑。建筑的内、外结构可以完全分离,外墙自成体系,这就造成了外立面的相对自由度,可以脱离内部空间的要求自由考虑造型和比例。[1]

在历史建筑保护方案中常采用把原建筑外墙加固、优化,内部建造新建筑的保护方式。1989年竣工的日本火灾保险公司横滨大楼就是近代建筑立面保存再利用的案例。建于1922年的原川崎银行横滨支店为砖结构,外墙花岗石饰面,位于横滨市主要商业干道,最初方案是拆除原建筑,但因为原建筑外墙的3000 多块花岗石贴面有重要的历史价值,是城市历史景观的一个重要组成部分,经过市民的强烈要求以及政府的奖励措施,决定在新建大楼时将原来的立面保留下来。将表面石材一块块拆下来,拆除原有的砖墙改为新砌混凝土墙,再将原石材重新固定在新的混凝土墙上。旧建筑通过设计改造,可以成为充满现代气息的新建筑[2]。

3 材料更新研究

材料是表达建筑文化情感的重要手段,通过保留建筑外皮的方式保存建筑的城市记忆。

清水砖墙是建筑外表面的一种典型材质和工艺做法,在我国古代和近代建筑中较为常见。在我国古代砖木结构建筑中,采用以木架承重,砖墙围护的形式,在近代开埠之前,中国的制砖技术及筑造工艺都没有长足的发展。在国外,砖通过不同的色泽、材料肌理、尺寸进行多种变化,简单的形体通过排列组合与单元变化,得到多样性表达效果,在长期的建筑发展历史中,始终作为一种主要的建筑材料得到广泛使用。建筑材料是构成建筑遗产的基本组成,传统材料的传承不仅在于材料特性本身的历史价值,对社会历史的研究也具有重要的意义。

传统材料初始都是作为结构材料出现。当现代建筑普遍采用混凝土、钢等结构材料后,传统材料逐渐蜕变为装饰材料,正日益呈现出“表皮化”的倾向。将其文化属性从功能属性(结构承重作用)中剥离出来,摆脱其原先作为结构材料时的种种限制,转而从纯材料表现的角度去发展其特质,以类似于干挂的形式,附着在结构表面。

4 项目实践

笔者在2018~2021 年参与的上海虹口北外滩世界会客厅项目的设计中,实践了清水砖墙的保护再利用方案。

1876 年,日本三菱公司邮船株式会社(Nippon Yusen Kaisha,简称N.Y.K.)在扬子江码头建设自己的仓库、船台,1902~1903年,一、二、三号库建成新古典主义风格的建筑,地上四层,清水青砖外墙,红砖壁柱及饰带,横向三段式的构图。建筑四角女儿墙升高,立面居中有高起的山花,对称设置,山花位置重点装饰了精巧的砖石雕刻图案,图1 为20 世纪10 年代沿江立面历史照片,图2为2号库历史照片。仓库功能代表了虹口的港口文化历史,因其承载的历史意义及位于北外滩黄浦滨江第一立面的重要地理位置,选用保存外立面形象的方式表现对城市记忆的留存,作为北外滩“世界会客厅”项目的重要组成部分。

图1 20世纪10年代沿码头江立面照片

图2 2号库历史照片

早期红砖是机制砖、舶来品,价格较青砖昂贵很多且为显示身份和地位,同时期大量建筑都是采用外墙最外一皮用红砖,内部和内墙用青砖砌筑的方式。历史建筑现场剥除了两个壁柱间的一个单元,可见外立面为清水红砖与青砖混砌,其中壁柱、窗洞拱券、层间线脚为红砖,其他为青砖。采用英制机制砖,尺寸为254mm×127mm×50mm,即10in×5in×2in 砖。墙体采用英式砌法,一丁一顺-全丁砖交替砌筑,图3为剥除外饰面后照片,图4为砖墙砌筑方式。

图3 剥除外饰面后立面照片

图4 国外各种砖砌筑方式

建筑紧邻黄浦江防汛墙,被防汛墙遮住一层的高度,沿江立面展示不完整,图5 为2018 年滨江立面照片。最初选用保留建筑外墙,内部结构置换,整体抬升的方式保留并完整展示外立面,再对内部功能进行重塑,这也是城市更新中常见且通行的一种历史建筑保护更新方式,将外墙完整保留、修复可以更好地展现建筑的历史信息与艺术价值。由于新的使用功能需求,方案在对原有建筑容量、高度上均有一定的调整,且对原建筑砖墙抽取测点进行检测发现砖块有不同程度的风化、破损情况,低于现行规范要求,为清水砖墙的保留带来新的考验。最终综合考虑项目工期等因素,对历史砖墙有特色的山花、各层檐口线脚、壁柱等构件进行完整切块保留,对于后期改动较大、无特殊工艺的区域采取保护性拆除老砖,在原风貌样式重砌的方式保留原有立面记忆。

图5 北外滩2018年滨江立面

对现场剥离外立面抹灰层后呈现出的清水砖墙原貌进行高精度激光扫描,采集三维几何精密数据,形成精确的平立剖面图及矢量化的点云图像模型见图6。结合影像记录作为后期老砖复建的数字化的基础资料,记录清水砖外墙的厚度、颜色、肌理、砌筑方式等历史信息。对保护性拆除的老砖进行清点,切割成统一规格(240mm×115mm×46mm),打磨,对表面进行增强及预排盐,再按照3d扫描的原始砖砌墙体的样式,重新砌筑新建筑的立面。

图6 点云模型图像

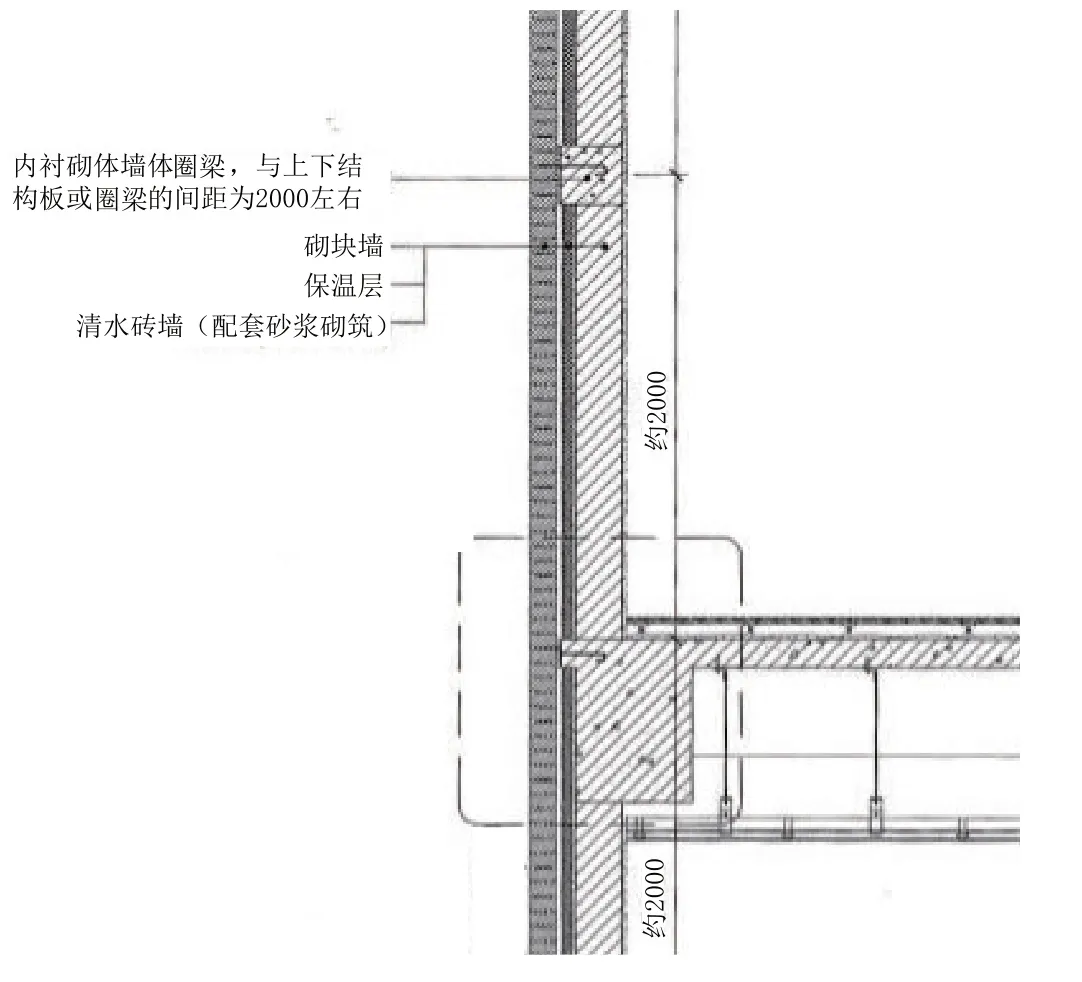

考虑到建筑围护结构的防水性、保温性能以及结构稳定性,现代清水砖墙砌筑通常采用清水砖墙、夹心保温材料、加气混凝土砌体组合建造的复合外墙。因立面延续传统风貌的要求,在砖墙外立面间不能出现外露结构梁,因此只能通过暗梁的形式来承托砖墙。利用层间出挑结构板支撑外墙清水砖墙荷载,每隔2m左右设置圈梁,清水砖墙钢筋网片与砌体墙圈梁、构造柱或结构挑出楼板间通过钢筋拉结。

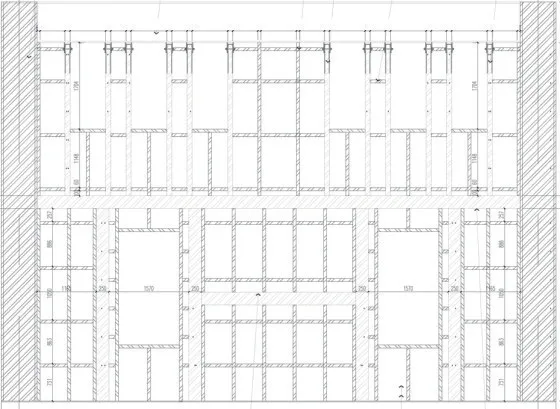

传统的钢筋混凝土圈梁、构造柱绑扎钢筋、浇筑混凝土,需要等待混凝土养护时间,在本项目工期紧张的情况下,提出将清水砖墙转化为建筑的装饰幕墙。根据清水砖墙窗洞位置搭建钢构造柱、圈梁,形成钢框架与主体钢结构相连,在钢架外侧安装2mm厚镀锌钢板,类似幕墙系统里的防水背衬板功能。钢板内侧为保温及室内装饰面层,钢板外侧砌筑砖墙。为了增加砖墙整体性及抗震规范要求,柱与柱之间竖向间距每隔500mm设置Ф6水平拉结钢筋,将砌筑砖墙与整体结构连接为一个整体,图7、图8、图9为砖墙构造图纸。

图7 清水砖墙夹心保温构造

图8 砖墙钢骨架立面图

图9 砖墙构造横剖面

钢结构柱外预留240mm 的砖墙砌筑空间,结构钢梁上翼缘挑出,距离砖墙外表面30mm,尽可能多地承托上部砖墙。因为金属和砖的契合度不够好,用钢丝网焊接在钢梁上,然后满批低碱砂浆,在工字钢梁的凹缝内砌筑砖块,再通过砖块切割,填补钢梁距离砖墙外表面的30mm距离,图10、图11为钢梁托砖墙图。

图10 钢梁托砖

图11 结构梁与砖墙关系剖面

原有仓库建筑的体量轮廓限制了内部功能空间的发展,为了优化内部空间,将原有砖墙南北方向“拉开”,侧立面扩大后,原有砖墙立面分为南北两个“U”型区域以及中心入口区三个部分,保留中间山花及竖向壁柱形式,以透明的玻璃面来“缝合”由于北扩而带来的面增大。玻璃作为新材料,具有可识别性,也为室内空间增加了与外部环境的互动,轻透玻璃与历史厚重的砖墙形成对比,突出新老共生的融合性,图12为东南角度建成照片。

图12 东南角度建成照片

该建筑自1902 年设计、建造,投入使用至今已逾110 年。本次工程中,二、三号库砖墙建筑整体位于下部浅米黄色石材基座之上,复原砖墙部分映射了19 世纪初城市仓储建筑的立面:窗户、基座、山形墙和各种装饰元素都被忠实地保留以呈现码头初设时期的历史。三栋建筑之间添加新的造型元素——玻璃连接体,原有建筑体量得以扩大连接,历史建筑被赋予新的功能,以新的面貌展现在人们的面前。

5 结语

城市中各种时期的建筑并存,才能使城市具有时间上的多层性,形成城市独特的风格。对于近代建筑的保护,是基于对传统的延续与新生,强调发挥建筑功能,在保护的同时积极以新的方式将这笔宝贵的财富延续下去。当代遗产保护认可保护行为中的创造性,重现对象的过往无法实现,但可以实现创新,保护不应只考虑对象的艺术和历史功能,还应当考虑其现实功能。保护决策应基于对象对不同人群所具价值的分析,获得有关各方的平衡。功能性和价值主导的保护用“有用性”和“价值”替代了传统意义上的真实。具体的保护更新手法,还有待于在项目实践中进一步研究、积累,使得历史建筑能以更积极的姿态活跃在城市舞台。