课程思政背景下《结构设计原理》课程的“三化三结合”混合式教学模式探索*

吴 多 朱娜 吴 洁 杨泓鑫

(1.南昌工程学院土木与建筑工程学院,江西 南昌 330099;2.江西省湖口县第二中学,江西 湖口 332500)

2020年5月,教育部印发了《高等学校课程思政建设指导纲要》[1],首次将课程思政建设作为纲领性文件进行发布。同年,《教育部等八部门关于加快构建高校思想政治工作体系的意见》[2]的出台以及《深化新时代教育评价改革总体方案》[3]《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》[4]等一系列文件的加速落地,标志着课程中的思政教育作为高等院校培育时代新人总体目标的重要手段,牢记立德树人根本任务,坚持走以提高人才培养质量为核心的内涵式发展道路,为培养德智体美全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人而努力奋斗。

《结构设计原理》课程是土木类专业的重点核心课程之一,主要包括理论分析与工程现场的施工、管理、设计等内容。这门课程一般开设在本科教学的第五个学期,面对具有一定专业基础和职业素养的学生来展开教学,因此,依托这门课对学生进行思政教育研究具有较好的现实意义。

目前,依托本课程开展的土木类专业课程思政研究还较为鲜见。基于《结构设计原理》课程开展的课程思政研究大多还停留在如何将思政元素与课程内容进行融合这一层面[5-6],如提出划分思政类别[7],提炼专业课程中的德育元素和德育功能等[8],在选取思政元素方面的研究还有所欠缺,思政理念与教学方法、教学模式的融合等方面还有待进一步研究。

“三化三结合”混合式教学模式是一种基于行为、思想导向项目的教学模式。行为导向教学法源于德国联邦职教创立的“以行动为导向”的教学理念,项目教学法作为行动导向理念下的具体教学方法,近年来受到国内外学者的广泛关注[9-10]。以此为基础,将思政元素融入教学项目中,形成“教学项目化、学习任务化、过程思政化”的“三化”体系,并在三化教学中依据“不同角色、研究方向、学论方式”进行结合,搭设“三化三结合”形式的混合式教学模式。

依据《结构设计原理》课程思政的现状分析,目前对于思政元素的选取、思政理念与教学方法、教学模式的融合还有待进一步研究。因此,本文提出基于课程思政背景下开展的“三化三结合”混合式教学模式,应用于专业课程进行实践探索,具有较好的前瞻性与探索意义。

1 课程思政的研究意义

培养紧扣时代、德才兼备的高水平专业人才是目前应用型本科院校的主要目标。在这一目标引领下,通过开展各种基础、专业课程的理论、实践学习,学生通常在专业技术层面能够达到培养目标的要求,但职业素养、道德操守等方面的教育却不尽如人意。虽然目前在高教思政教育的大趋势下,各高校都加大了思政课程、工时、党课等课时所占的比重,但仍然存在重视程度不够、行业差异性较大等问题,从学生的反馈来看效果有限。因此,在这一严峻的背景下,进行思政课程到课程思政方面的转变改革,研究如何依托自身专业对学生进行“德、勤、廉”等方面的教育具有较好的研究意义。

另一方面,传统课堂教学长期存在着以教师讲授为主、学生被动接受的固化方式开展教学工作,这种授课方式在一定程度上是中国传统教育中“传道、授业、解惑”精神的体现,但随着时代的发展,人才定位、培养目标的拔高,传统灌输式的授课方式对于学生的创造力、主动性与开拓思维的提升效果有限,因此对教学模式进行创新改革势在必行。基于此,开展课程思政背景下的教学研究,思考如何提升学生的学习效果迫在眉睫。

2 课程思政的融入路径

2.1 依托行业精神进行课程思政的融合

《纲要》[1]中阐述了工学类专业课程要着重强化、培养学生的工匠精神与家国情怀,因此,行业背景中所凸显的专业特色也与上述理念具有一致性。

以笔者所在的水利部与地方共建高校为例,该高校具有较强的水利特色属性,如以此为依托提出新时代水利精神[11]浸润式培育作为思政融入的核心路径,结合学校水利特色,通过学生日常学习、生活所处的校园环境来引出思政元素,让课程教学中的思政点实体化,真正实现学生上课所学正是日常所见、所感、所悟。让学生通过看得见、摸得着、听得到的校园建筑、雕塑、水系等周边环境来感受思政教育,通过浸润式的环境培育来解决传统思政教学中的虚无主义与距离感的痛点,让学生在日常学习、生活中就能够感受课程思政的美妙与神奇,实现真正意义上的“思政育人”。

2.2 依托课程内容进行课程思政的融合

课堂教学作为知识传授的主战场,在高校教学体系中具有无法替代的地位,特别是教学方法的差异对课堂效果具有较大影响。对于课程思政而言,强塞式、灌水式的思政教学方法往往会让学生感觉枯燥乏味、提不起兴趣,有时甚至还会造成学生的逆反心理。因此,要充分挖掘专业课程中理论知识的思政元素,将课程思政做到“润物细无声”。

主要可以采用下列方式:

(1)元素化合式(专业理论+思政元素→充满思政元素的专业理论)

具体开展如下:首先对专业知识点进行剖析,充分挖掘蕴含在其中的哲学、辩证因素,将正能量、积极阳光的内容引入课堂,把筑梦中国崛起、民族伟大复兴的精神融入课堂。重点培养学生的爱国情操、政治站位和个人担当,使学生形成正确的“三观”和良好的职业素养。

基于课程章节特点,构建浸润式的课程思政体系。如从“为中华之崛起而读书”出发,讲述港珠澳大桥奇迹背后的高校力量。一方面对课程引言进行阐述介绍;另一方面,在这一过程中也充分培养了学生的爱国精神,反哺国家民族,助力大国崛起。

在材料强度、构件作用部分内容的讲解中,引入中国传统的道家思想,材料的刚度越大,其强度不一定越大。这和太极大道中的阴阳之道、以柔克刚、以韧克强的思想不谋而合,让学生能够更容易理解相关知识点的概念。

(2)案例分解式(工程案例→专业知识+思政要素)

这门课程的主要特点之一就是与实际工程结合紧密。根据这一特点,在相关章节工程案例的讲解中,充分发掘选取案例背后的思政元素,通过案例凸显的正向、反面典型来深化理解本质内涵。

如从汶川地震中人民教师谭千秋、严蓉、张米亚保护学生的感人事迹出发,引入结构在抗震设防地区设计时必须考虑地震状况这一知识点。作为土木工程师,一定要做好相关结构的抗震设防工作,满足“大震不倒、中震不坏、小震可修”的三水准目标。从感性、理性两方面来凸显理论设计的重要性,使得学生具有心怀家国、远大而又高尚的道德情操与职业修养,以此提高、优化整体的教学效果。

3 “三化三结合”混合式教学模式

3.1 何为“三化三结合”

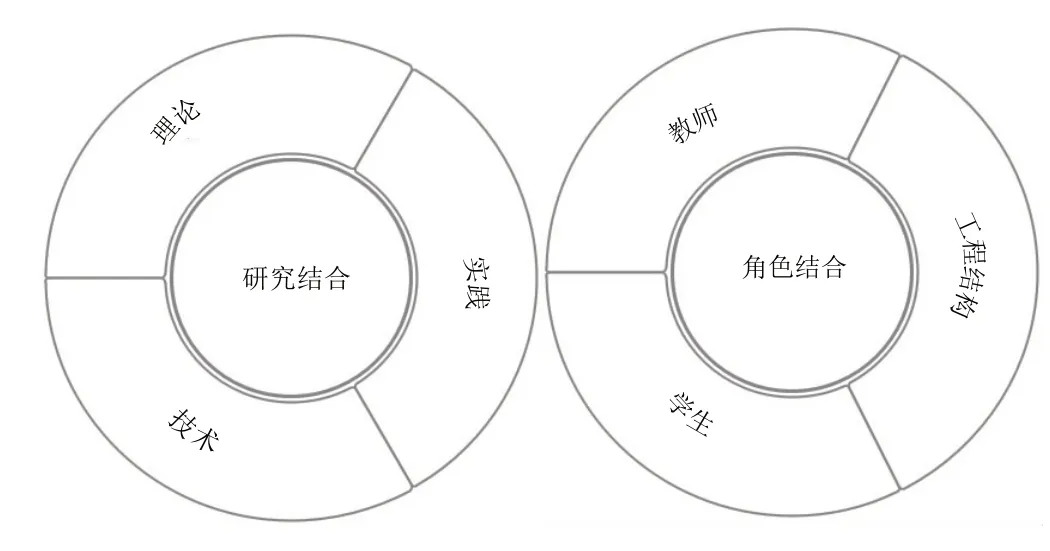

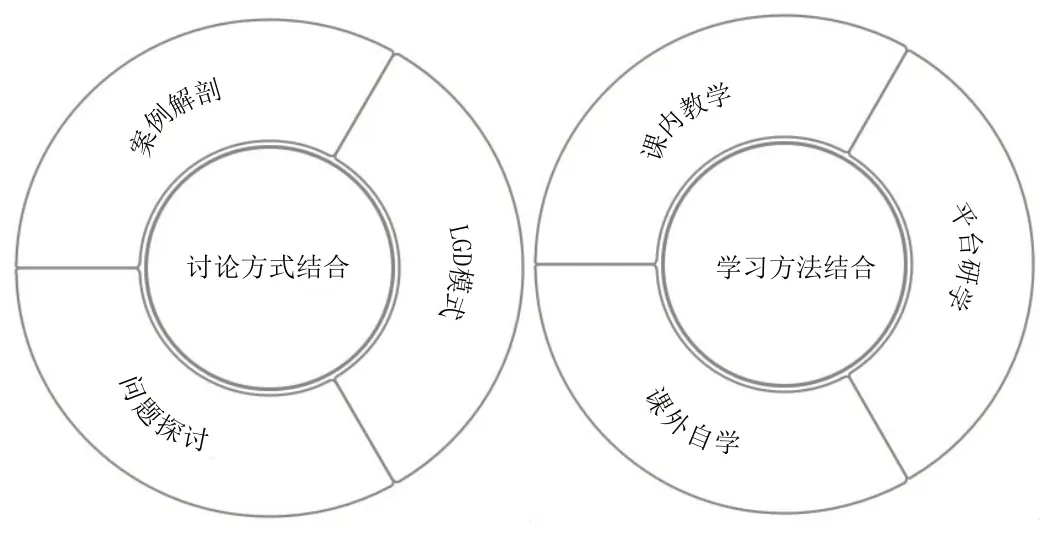

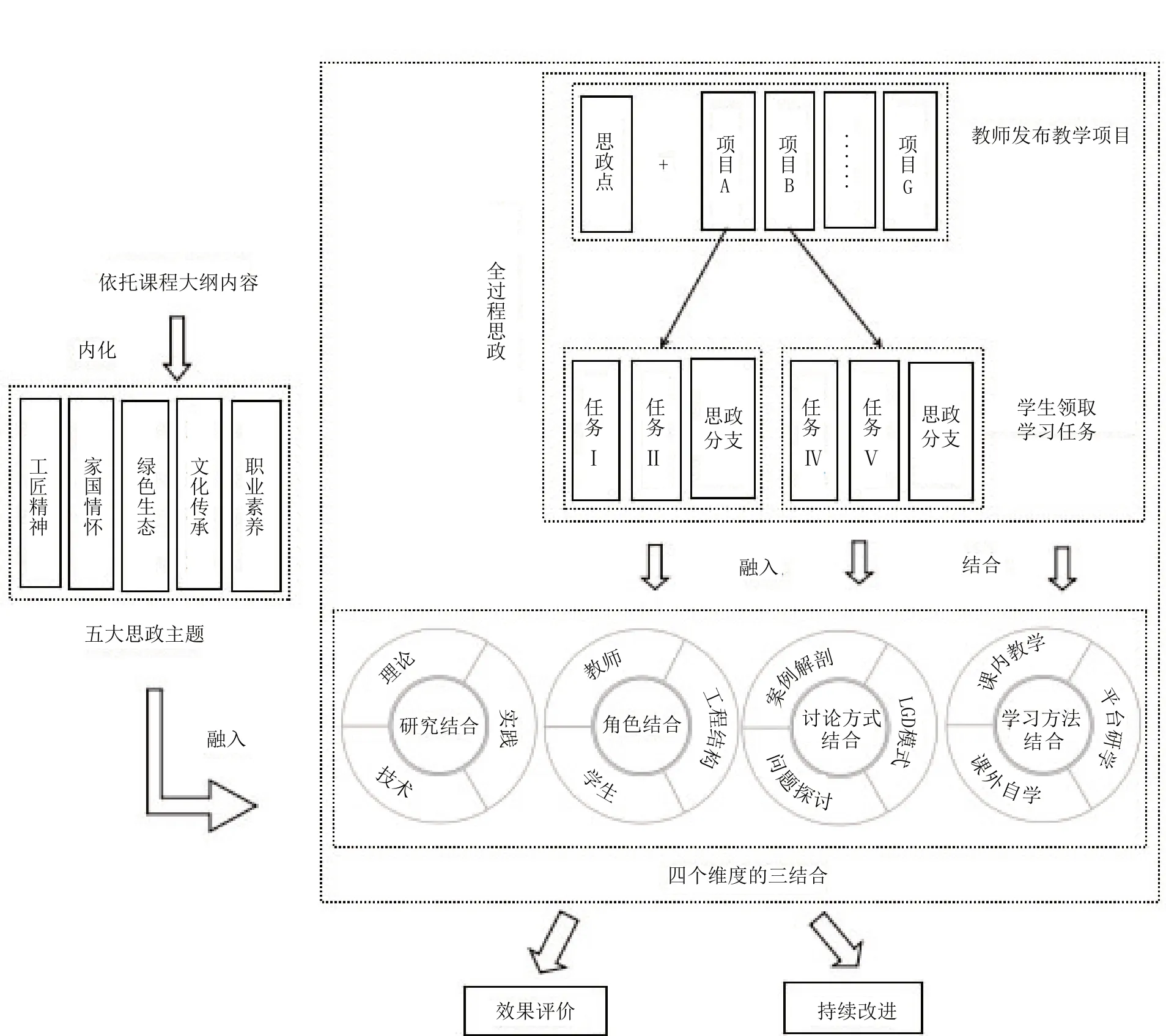

“三化”即为教学项目化、学习任务化、过程思政化,并在三化教学中开展四个维度的“三结合”:分别是教师、学生、工程结构的角色结合;理论、技术、实践的研究结合;课内教学、课外自学、平台研学的学习方法结合;案例解剖、问题探讨、LGD(Leaderless Group Discussion)模式的讨论方式结合。

3.2 “三化三结合”混合式教学模式的理念

通过对教学目标的重新定义,提高学生在教学过程中的参与度、培养学生思考与解决问题的深入度。通过教师、学生、工程结构的角色间转换,理论、技术、实践的研究间转换,形成轮动式的教学方式,打破传统课堂中的锚定效应,提升课程的灵活性。

通过项目式的目标搭建,学生以领取任务的方式来解决问题,完成任务。通过课内教学、课外自学、平台研学的方法间轮动,案例解剖、问题探讨、LGD 模式的讨论间轮动,形成轮动式问题解决方式。这一设定可激发学生潜力、增强学生交流与协助能力、自主学习的动力,以达到教学目标。

3.3 “三化三结合”混合式教学模式的构建

“以学生为中心”“以问题为导向”是三化三结合教学模式的总体指导思路,这一思想和OBE 理念、一流“金课”的要求具有同向一致性。

“以学生为中心”是本教学模式设计的中心思想。通过对教学目标的重新定义,提高学生在教学过程中的参与度、培养学生思考与解决问题的深入度。通过教、学、研的深度融合,提升学生的学习能力、目标达成度与发展空间,使其真正实现教与学的一体化构建。

课程教学从传统的单一教师讲、学生听的模式转变为多层次、多维度、多角度的“融合”探索,如图1、图2所示,本教学模式主要包括角色结合和研究结合这两类基本属性结合和学习方法结合、讨论方式结合的驱动属性结合。

图1 基本属性结合

图2 驱动属性结合

如图1所示,角色结合和研究结合两种基本属性结合可定义为:

(1)角色结合就是打破教师、学生、工程结构的锚定效应,通过翻转课堂、在线慕课等形式将参与角色互换,提升课程的灵活性。

(2)研究结合就是改变原有的依托课本进行授课的模式,将经典理论、最新技术、应用实践等方面进行融合,凸显知识点的价值属性,改变原有的重理论,轻技术、实践的教学思维。

“以问题为导向”则是本教学模式设计的驱动。通过项目式的目标搭建,学生以领取任务的模式来解决问题,完成任务,这一设定可激发学生潜力、增强学生交流与协助能力、自主学习的动力,以达到教学目标。

如图2 所示,学习方法结合、讨论方式结合的驱动属性结合可定义为:

(1)学习方法结合就是以结果为导向,打通传统模式中课堂上老师教学、课外学生自学、网络平台师生研讨学习的壁垒,将教学任务分摊至这几类学习方法中相互配合,提升学习效果。

(2)讨论方式结合就是对案例库进行深度挖掘,通过案例解剖、问题探讨、LGD(Leaderless Group Discussion)模式的分析,构建不同类别、特征的学习小组进行课程的研讨学习,充分发挥头脑风暴在教学中的作用。

4 基于《结构设计原理》课程的应用

4.1 教学模式的构建

4.1.1 教学项目化

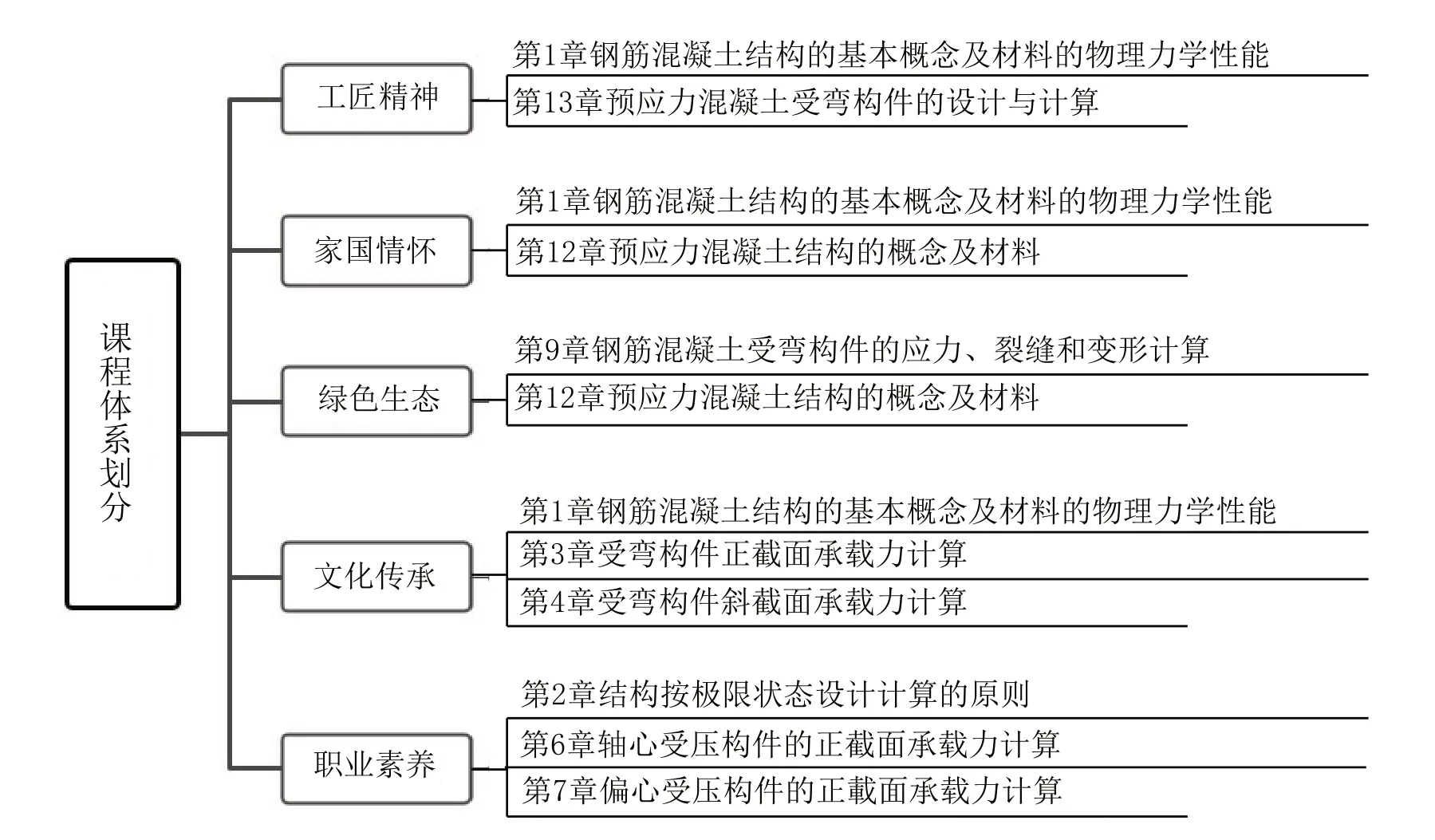

依托《纲要》[1]精神,本文将《结构设计原理》课程中的十个章节分为工匠精神、家国情怀、绿色生态、文化传承和职业素养五大思政主题,结合课程教学章节,分门别类、从易到难,将课程划分为具体项目进行授课教学,如图3所示。

图3 课程体系的划分

4.1.2 学习任务化

将前期划分的教学项目,发布在相应的学习通平台上。上传相应章节课程课件PPT供学生提前观看→习题库供学生自学后练习→上课点拨与讲解→课后在平台上补充作业,如图4所示。

图4 学习通发布的相关任务资料

4.1.3 过程思政化

依托本课程大纲中的授课章节,通过对每一章、每一节甚至每个知识点的解读、阐述、分析,揭示现象背后的哲学原理与科学规律,在揭示规律的过程中进行思政元素的凝练。构建对应的案例库,如图5 所示。

图5 思政案例库的构建

4.2 教学模式的实践

依托本课程开展互动式、讨论式与翻转式的课堂教学活动,并依托开展虚拟仿真技术的学习,如图6所示。

图6 教学模式的实践

5 “三化三结合”教学模式的总结

通过上述探索,依托《结构设计原理》课程建立课程思政引导下包含教师授课目标达成度、学习效果完成度和思政设计结合度等多指标的教学评价模型,并依托学生反馈与教学质量评价结果构建持续改进机制,为教学效果提升提供参考依据,如图7所示。

图7 思政背景下“三化三结合”教学模式构建

6 结语

本文基于目前高校课程思政背景,依托土木类专业核心课程《结构设计原理》进行思政融入路径研究,创新性地提出了一种“三化三结合”形式的教学改革与创新模式,并开展了相关实践探索,得到如下结论:

(1)依托行业精神与课程大纲内容,对典型思政元素进行凝练,并有机融入该课程的教学体系中。

(2)构建“三化三结合”混合式教学模式,打破传统课堂中的锚定效应,重新定义课堂教学中的角色、研究内容,提出适用于本课程的学习方法、讨论方式等具体实施方案,并开展教学实践。

(3)本文教学研究实践可带动专业内相关课程开展思政建设,形成思政典型示范效应。后续教学研究应进一步完善相关思政案例,依托本教学模式开展教学实践,收集样本数据,进行效果分析与反馈研究。