基于水足迹的漯河市农业水资源空间特征分析

李志芳,沈新磊,王 锐

(1.河南理工大学测绘与国土信息工程学院,河南 焦作 454000;2.漯河市土壤肥料站,河南 漯河 462300)

中国水资源利用面临着严重的供需矛盾,水资源问题已成为中国经济社会高质量发展的重要制约因素,面临着严重的水资源短缺和供需矛盾。农业用水在水资源消耗中的占比高达70%[1],虽然近年来有所下降,但农业耗水在水资源消耗中占比仍然较大。

Hoekstra[2,3]提出了“水足迹”的概念,之后这种在整个产品供应链中考虑用水的观点引起了极大的关注。一种产品的水足迹是指用于生产该产品的整个生产供应链中的用水量之和,包括绿水足迹、蓝水足迹、灰水足迹。绿水足迹是指对绿水(不会成为径流的雨水)资源的消耗,与农业和林业产品(作物产品或林木产品)密切相关。农业消耗的绿水可以通过经验公式或采用合适的模拟作物蒸散发模型进行测量或评价。这些模型往往以气候、土壤或作物特征为基本输入数据。蓝水足迹是指产品在其供应链中对蓝水(地表水和地下水)资源的消耗,消耗是指流域内可利用的地表水和地下水的损失,当水蒸发、回流到流域外、汇入大海或纳入到产品中时,便产生了水的损失。可以获得的有关农业蓝水消耗的统计仅有灌溉取水量,而非蓝水消耗量。测量实地水蒸散发的工作量很大,即使测量了总蒸散发,也需要计算属于蓝水的比例。因此一般采用以气候、土壤、作物特征和实际灌溉量等为输入数据的水平衡模型。灰水足迹是与污染有关的指标,定义为以自然本底浓度和现有的环境水质标准为基准,将一定的污染物负荷吸收同化所需淡水的体积。

水足迹是一种对水资源占用的综合表征,有别于作用有限的传统取水指标[4]。农业是国民经济生产中最主要的耗水产业,水足迹作为用水评价指标为研究农业水资源可持续利用提供了新思路[5]。农业水足迹概念的提出,改变了过去仅采用农田灌溉用水量衡量农业对水资源消耗的传统模式,拓宽了农业水资源管理范畴[6]。王圣云等[7]将水足迹和灰水足迹指标纳入农业生态效率指标体系,分析了中国农业生态效率空间演化特征及驱动因素;徐依婷等[8]基于水足迹方法构建粮食生产水资源匹配指数,从用水总量、来源结构和粮水匹配关系3 个角度分析粮食生产用水的动态演变特征;樊慧丽等[9]从水足迹视角出发,运用水土资源匹配系数法深入分析长江经济带不同区域农业水土资源匹配情况,探讨了区域水土资源匹配度对农业经济增长的影响。

基于水足迹理论,从农业生产绿水足迹、蓝水足迹、灰水足迹角度分别计算主要作物耗水量,分析漯河市水资源消耗空间分布特征,寻求水资源可持续利用路径。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

漯河市位于河南省中南部,辖郾城、源汇、召陵3 区和临颍、舞阳 2 县。东经 113°27′—114°16′,北纬33°24′—33°59′,地处伏牛山东麓平原与淮北平原交错地带,地势大致由西北向东南微倾,海拔高度为50~102 m,地势低平,境内河流为淮河流域沙颍河水系。属暖湿性季风气候,四季分明,多年平均气温14.6 ℃,无霜期为216~225 d,日照时数2 187~2 359 h,年均降水量749.2~845.2 mm,主要集中在7—9 月。土壤质地以壤质为主,肥力水平相对较高,农业基础条件好。土地利用类型以耕地为主,面积为18.92×104hm2,占全市土地总面积的70.25%。

1.2 数据来源

气象数据来源于中国气象数据网;作物参数来源于漯河市农业农村局;漯河市各乡镇面积、人口数量、作物播种面积、作物产量、氮肥及磷肥施用量来源于《漯河市统计年鉴(2017—2019 年)》;灌溉用水数据来源于《漯河市水资源公报(2017—2019 年)》。

2 研究方法

利用CROPWAT 模型中的灌溉制度法计算漯河市主要作物冬小麦、夏玉米的蒸散发量,得到作物生产绿水足迹、蓝水足迹。作物生产总水足迹(WF)是其绿水、蓝水和灰水足迹之和。

式中,作物生产绿水足迹(WFgreen,m3/t)等于作物耗水中的绿水量(CWUgreen,m3/hm2)除以作物产量(Y,t/hm2);蓝水足迹的计算也类似。

一种作物过程水足迹的灰水组分等于进入水系统污染物的量除以环境水质标准规定的该污染物浓度(即最高容许浓度cmax)与该污染物在排入水体中自然本底浓度(cnat)的差值。作物生产灰水足迹(WFgrey,m3/t)计算公式如下。

式中,α 为淋溶率(即进入水体的污染量占总化学物质施用量的比例),通常根据田间的试验数据获得,本研究借鉴他人的成果[10],取化肥的淋溶率为10%;AR为每公顷土地的化肥施用量(kg/hm2);cmax为污染物在水体中的最大容许浓度,取《河南省辖海河流域水污染物排放标准(DB41777—2013)》中的氮、磷含量作为最大容许浓度,分别为15、0.8 mg/L;cnat为污染物在水体中的自然本底浓度,由于不同时期地表水体氮、磷元素含量不同,假定灰水足迹最大,氮、磷元素含量为零;Y为作物产量(t/hm2)。

3 结果与分析

3.1 漯河市农业生产水足迹

在CROPWAT 模型中运用灌溉制度法,计算漯河市主要作物冬小麦、夏玉米的蒸散发量,得到作物生长耗水中的绿水量、蓝水量,其中冬小麦CWUgreen值为 2 328.4 m3/hm2,CWUblue值为 1 883 m3/hm2,夏玉米CWUgreen值为 2 648.1 m3/hm2,CWUblue值为783.4 m3/hm2。根据漯河市氮肥、磷肥施用量,计算灰水足迹。漯河市农业生产水足迹计算结果如表1 所示。由表1 可知,作物生长绿水足迹和蓝水足迹最大的区域均为源汇区,作物生长绿水足迹最小区域为郾城区,蓝水足迹最小区域为临颍县,农业灰水足迹最大的区域为临颍县,最小的区域为舞阳县。漯河市农业生产水足迹均较高,需采取对应措施提高水资源利用效率,促进水资源可持续利用。可通过提高农业技术来增加土地生产率,从而提高水分生产率以减少农业生产绿水足迹,也可通过地面覆盖减少土壤表面蒸发以提高绿水利用率;可通过更新灌溉技术、调整作物种植结构和品种、优化灌溉制度等方法减少农业生产过程蓝水足迹;农业生产灰水足迹的减少可通过少用或不用化学肥料、推广有机农业、使用易于吸收的化肥或堆肥、减少淋溶量等措施实现。

表1 漯河市农业生产水足迹

3.2 漯河市农业水足迹空间特征分析

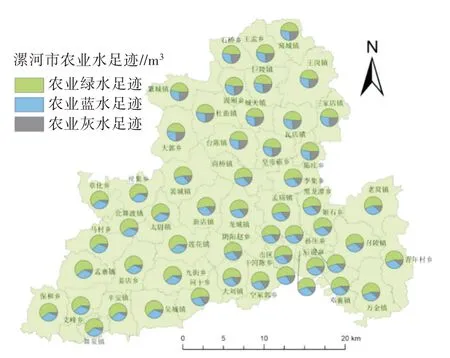

计算漯河市各县(区)总的农业绿水足迹、蓝水足迹、灰水足迹及其各自所占比重,分析不同农业水足迹空间分布特征。由表2、图1 可知,漯河市各县(区)均为绿水足迹占比最高,其次为蓝水足迹,灰水足迹占比最小。

图1 漯河市农业水足迹组成及分布

表2 漯河市总的农业绿水足迹、蓝水足迹、灰水足迹占比

农业绿水足迹占总水足迹比重从大到小排序为舞阳县、召陵区、源汇区、郾城区、临颍县,在空间上呈现出从南到北比重逐渐降低的特征;漯河市各县(区)农业蓝水足迹占总水足迹的比重约为30%,从高到低的排序为召陵区、舞阳县、郾城区、源汇区、临颍县,体现了各县(区)对灌溉用水的依赖程度,召陵区依赖性最大,临颍县最弱;农业灰水足迹占总水足迹的比重最小,各县(区)比重从高到低的排序为临颍县、源汇区、郾城区、召陵区、舞阳县,其中临颍县灰水足迹占比远高于其他县(区),需重点关注化肥施用量,有针对性、适度施肥,逐步降低农业灰水足迹。

3.3 漯河市农业水资源持续利用对策措施

3.3.1 将水足迹管理纳入水资源消耗核算体系,完善水资源核算体系 建立水足迹账户,对农业部门用水情况做定期公布,促进高耗水部门技术革新和绿色转型;对区域进行水足迹评价,打造水资源精细化管理,促进水资源可持续利用;在商业贸易中,明确各农产品包含的虚拟水量,逐步降低对高耗水农产品的出口,优先出口低耗水优势农产品。

3.3.2 积极开展农业节水,降低农产品生产耗水量,提升水资源自给能力 通过技术改进,促进水资源利用效率的提高,缓解各部门用水压力;同时加快推进海绵城市及乡镇建设,充分开发利用雨洪资源,夯实水资源供给基础,具体措施包括雨水采集和储存、水运输过程中减少损耗、污水处理后排放、水回收和再利用技术等。

3.3.3 加强作物水肥管理,进一步严格实施“一控两减”措施 在农业生产过程中,不能一味追求作物产量而忽视对土壤、水体的负面效应,适量施肥,提高化肥利用效率,控制农业用水总量和农业水环境污染,降低农业生产灰水足迹,减少因化肥、农药的使用而对水体造成的污染,保护区域水环境。

4 结论

漯河市作物生长绿水足迹和蓝水足迹最大的区域均为源汇区,作物生长绿水足迹最小区域为郾城区,蓝水足迹最小区域为临颍县,农业灰水足迹最大的区域为临颍县,最小的区域为舞阳县。漯河市农业生产水足迹均较高,需采取对应措施提高水资源利用效率。

分析漯河市农业水足迹的空间分布特征,农业绿水足迹占总水足迹比重在空间上呈现出从南到北比重逐渐降低的特征;各县(区)农业蓝水足迹占总水足迹的比重约为30%,体现了各县(区)对灌溉用水的依赖程度;临颍县灰水足迹占比远高于其他县(区),需重点关注化肥的合理施用,有针对性、适度施肥,逐步降低农业灰水足迹。

漯河市农业水足迹较高,可通过完善水资源消耗核算体系、加快技术革新以降低农产品生产耗水、调整水资源消费结构、合理施用化肥农药等措施降低农业耗水,提高农业水资源利用效率,促进区域水资源可持续利用。