江西省近60年极端高温变化特征及其对水稻的影响

胡菊芳,占龙飞,谢远玉

(1.江西省气候中心,南昌 330096;2.江西省赣州市气象局,江西 赣州 341000)

高温天气作为极端天气中的一种,也是社会和公众广泛关注的天气之一。据IPCC 第六次评估报告,1970—2020 年是过去 2 000 年以来最暖的 50 年,特别是近 10 年,其升温速率为 0.19 ℃[1],气候变暖与极端气候事件的频发有着密切联系,国内外研究者从不同角度对极端气候事件进行了研究[2-6]。江西省是全国高温热浪高危险区之一,盛夏高温是江西省主要灾害性天气之一,较典型的高温年主要有1988 年、2003 年和 2013 年,高温导致农业和生态干旱的频率和强度明显增加,对居民健康造成极大的伤害,也给电力、能源等行业带来严重的影响。国内学者对不同区域极端高温变化特征的研究成果较多[7-17],史军等[7]分析了华东极端高温日数和高温日平均最高气温的时空动态变化特征及高温成因;王琼等[8]选取16 个极端气温指标,分析了长江流域极端气温的时间变化趋势和空间分布规律;居丽丽等[9]分析了华东极端气候的时空变化特征;朱歆炜等[10]研究了湖南省极端气温事件的时空变化特征;武丽梅等[11]研究得出中国大陆年极端高温整体表现为由西南、东北两端向中间随纬度、高度减少而逐渐升高的空间分布特征,年极端高温整体呈明显增温趋势,年极端高温变化有显著的区域性差异。江西省各地对高温天气出现成因也有一些研究[18-22],尹洁等[18]对江西省2003 年夏季罕见高温进行了气候诊断分析,得出副高异常强盛造成2003 年江西省夏季罕见高温;尹洁等[19]对江西省夏季高温期间500 hPa 副高特征进行分析,揭示了江西省夏季高温与副高的关系。水稻抽穗开花期遭遇35 ℃以上短暂的高温就能引起颖花高度不育,直接降低结实率[23]。而目前针对江西省极端高温长序列资料变化特征及其对水稻影响的研究还不多,因此分析江西省极端高温变化特征及其对水稻的影响,对气象防灾减灾、电力能源科学决策和农业提质增效等都有重要的意义。研究基于江西省80 个国家气象观测站点1961—2020 年的逐日最高气温观测资料,采用多种气候统计分析方法,利用江西省3 个高温特征指标对近60 年极端高温的时间和空间变化趋势进行研究,并结合前人研究成果讨论高温对水稻的影响,以期为农业防灾减灾提供科学依据。

1 资料与方法

1.1 数据资料

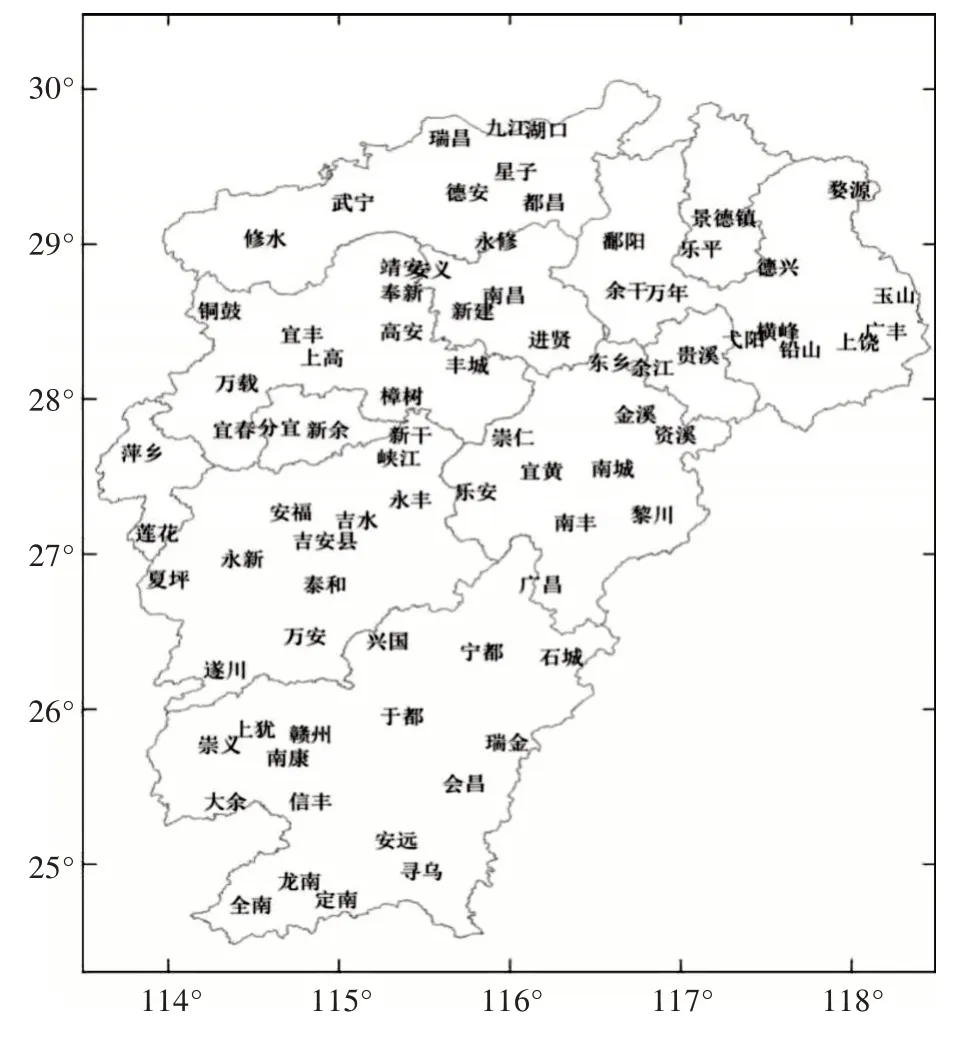

所用数据来自中国气象局国家气象信息中心,经质量控制,剔除海拔800 m 以上的高山站和相应时段内缺测、空白及异常率高于1%的站点,最终筛选出80 个国家级地面气象观测站点的日最高气温作为基础数据(图1)。为保持资料样本长度一致,便于统计分析,年代选取1961 年1 月至2020 年12月,利用近30 年(1991—2020 年)的平均值作为常年值,距平值为历年值与常年值的差值。线性趋势和相关系数的显著性检验方法参考文献[24]的有关内容。

图1 研究区所选站点分布

1.2 高温天气气候指标选取

采用中国常用的高温监测指标-绝对温度阈值指标,选取极端最高气温、不同强度高温阈值(日最高气温≥35、38、40 ℃)日数、日最高气温≥35 ℃的初日和终日等3 个特征指标分析江西省1961—2020 年高温天气的时空变化特征。

1.3 方法

基于江西省80 个站点1961—2020 年逐日最高气温监测资料,采用区域站点算术平均的方法,生成江西省逐年3 个特征指标序列。在站点和区域尺度上,利用气候统计诊断技术,包括线性趋势、多项式拟合曲线和移动平均等,分析了江西省不同强度高温阈值日数、极端最高气温和高温初终日的年变化、年代际变化和空间变化趋势,并采用滑动t检验判断极端气温变化的显著性。

2 结果与分析

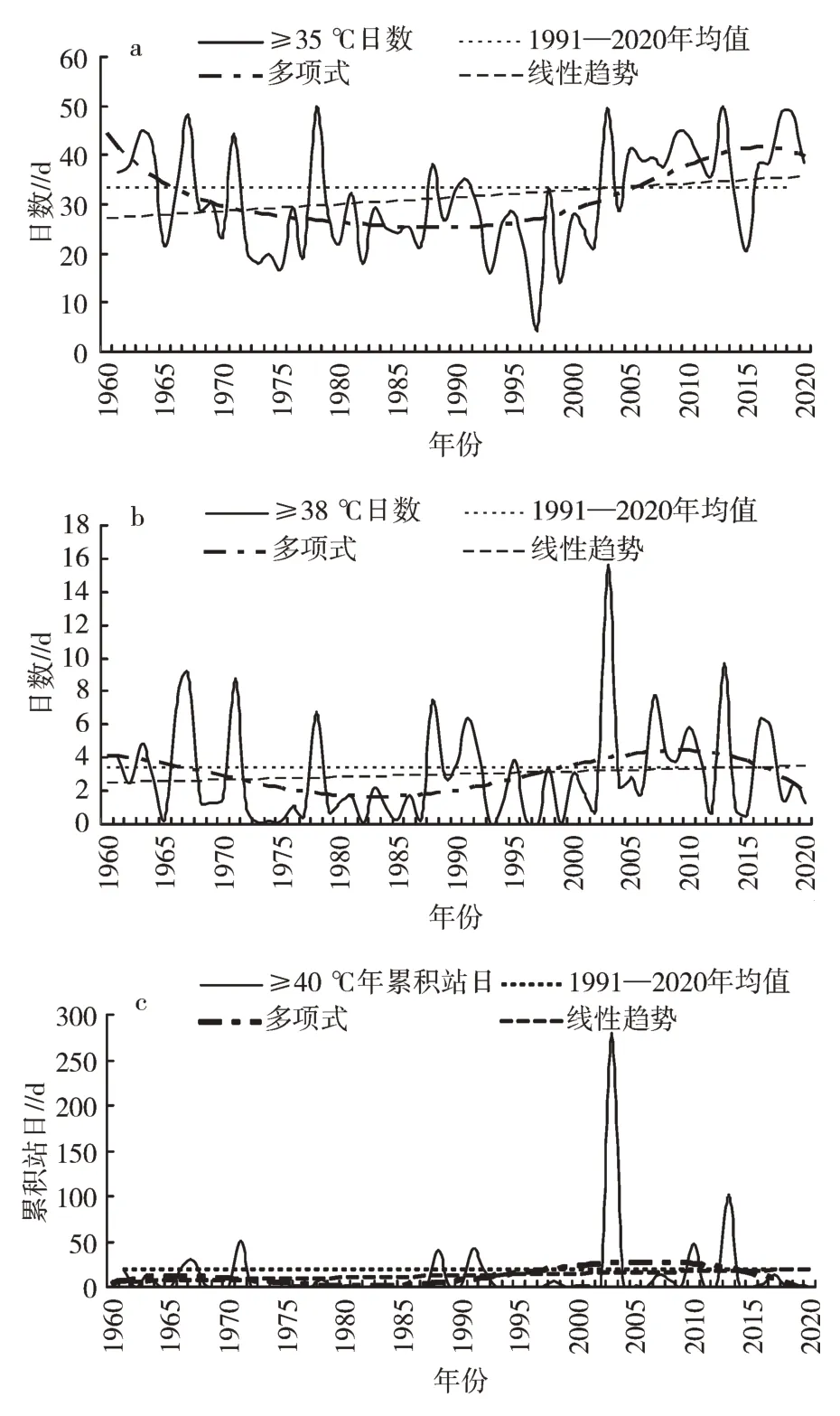

2.1 不同强度高温阈值日数变化

2.1.1 年代际变化 图2 为近60 年江西省日最高气温≥35、38 ℃年平均日数和≥40 ℃年累积站日的年际变化。由图2 可见,3 个不同强度高温阈值年日数(或站日)整体均呈现增多态势,其中日最高气温≥35 ℃的日数增加趋势明显,增加速率达到1.4 d/10年;日最高气温≥38 ℃的日数增速不显著,其增速为0.2 d/10 年;日最高气温≥40 ℃的累积站日略有增加,其增速为2.4 站日/10 年。从多项式拟合曲线可以看出,3 个不同强度高温阈值年日数(或站日)的年代际变化特征非常明显,日最高气温≥35 ℃的日数年代际存在多-少-多的变化特征;日最高气温≥38 ℃的日数年代际存在多-少-多-少的变化特征;日最高气温≥40 ℃的累积站日,20 世纪80 年代为最少,进入21 世纪以后急剧增加,其中21 世纪00 年代最多,为 353 站日,是 20 世纪 80 年代的 7.7 倍。日最高气温≥35 ℃日数以1978 年和2013 年为最多,达到49.9 d;日最高气温≥38 ℃的日数以2003 年为最多,达到15.6 d;日最高气温≥40 ℃的累积站日最多279站日,出现在2003 年,次多年2013 年(102 站日)。

图2 1961—2020 年江西省日最高气温≥35、38 ℃日数和≥40 ℃年累积站日变化

2.1.2 空间变化 从3 个不同强度高温阈值日数的分布可以看出(图3),江西省日最高气温≥35 ℃日数的气候倾向率在(-1.4)~6.1 d/10 年,大部地区呈现上升趋势,其中赣州大部、宜春丰城和樟树、上饶广丰和铅山、瑞昌等地增多最为显著,通过了显著性水平0.05 的t检验;日最高气温≥38 ℃日数的气候倾向率(-0.8)~1.1 d/10 年,赣北南部、赣中大部和赣南呈现增多趋势,北部部分地区呈现减少趋势,其中赣州东北和西北部、萍乡、吉安遂川、宜春樟树和上饶铅山等地增多最为显著,通过了显著性水平0.05 的t检验,其余地方增减不显著;日最高气温≥40 ℃年累积日站的气候倾向率为(-0.1)~0.2 d/10 年,其中赣北中部和赣南中部略减少,其余地方略有增加,增减均不显著。

图3 1961—2020 年江西省年均日最高气温≥35 ℃(a)、≥38 ℃(b)和≥40 ℃(c)气候倾向率分布

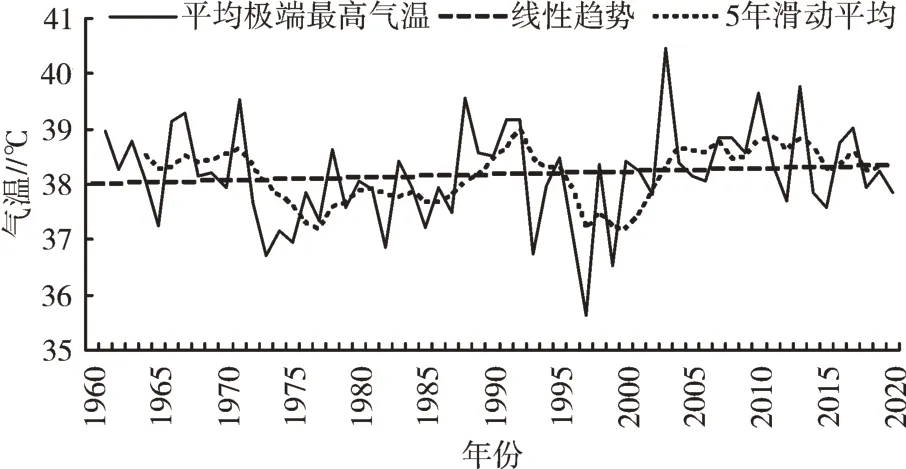

2.2 极端最高气温变化

2.2.1 时间变化 图4 是近60 年江西省平均极端最高气温的变化趋势,从图4 可见,1961—2020 年全省平均极端最高气温略有上升,但年际间振幅较大,平均极端最高气温最大值为40.5 ℃,出现在2003 年,最小值为35.6 ℃,出现在1997 年;近60 年江西省平均极端最高气温呈现明显年代际变化特征,从5 年滑动平均看,在 20 世纪 60 年代至 70 年代初、80 年代后期至90 年代初和21 世纪以来为高值区,20 世纪70 年代初至 80 年代中期、90 年代初至 21 世纪初低值区。

图4 1961—2020 年江西平均极端最高气温变化

2.2.2 空间变化 1961—2020 年江西省极端最高气温气候倾向率为(-0.14)~0.44 ℃/10 年,大部分地区呈现上升趋势,其中赣州宁都、石城、瑞金、崇义、安远、龙南、定南和全南,以及萍乡和上饶铅山等地增速最明显,均通过了显著性水平0.05 的t检验;其余地区增减速率均不显著(图5)。

图5 1961—2020 年江西省极端最高气温气候倾向率分布

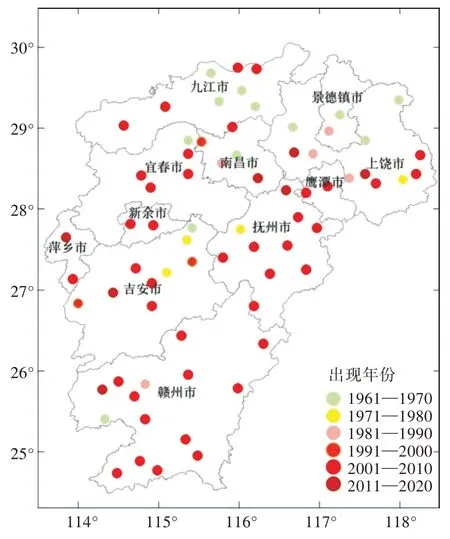

近60 年江西省极端最高气温大部分站点出现在21 世纪,且极端最高气温出现的年份主要集中在2003 年、2010 年和 2013 年(图 6)。仅有景德镇、上饶北部、九江中部和吉安东北部等地的极端最高气温出现在20 世纪。

图6 1961—2020 年江西省极端最高气温出现的年份

2.3 高温的初终日变化

近60 年江西省高温(≥35 ℃)平均初日为6 月16日,全省大部分站点高温平均初日出现为6 月上旬至中旬,鄱阳湖周边、赣州南部和东北部,以及局部山区出现在6 月下旬,湖口、庐山市、都昌和安远等少数站点高温初日出现在7 月份;高温平均终日为9月6 日,全省大部分地方高温平均终日为9 月上旬至中旬,九江中东部和赣州南部等地出现在8 月下旬(图7)。

图7 1961—2020 年江西省高温平均初日和终日分布

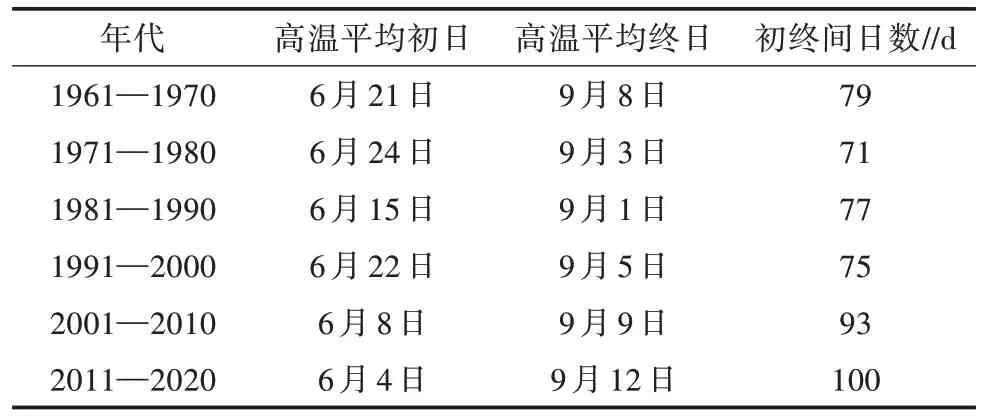

从表1 可知,高温平均初日在2000 年以前变化不明显,2000 年以后,高温初日明显提前,2011—2020 年间,高温平均初日已提前到了6 月4 日,与20世纪70 年代相比提前了20 d;而高温平均终日则明显推迟,由9 月上旬推迟到了9 月中旬,2011—2020年较1981—1990 年均值推迟了11 d;可见高温平均初日明显提前、平均终日明显推后,高温日数明显增多。

表1 1961—2020 年江西省各年代高温平均初日、终日出现时间及初终间日数

3 高温对水稻的影响

江西是农业大省,其中水稻、油茶种植面积和产量均居全国前列。研究表明高温可直接对农作物造成危害[25,26],郭建平等[27]研究表明,高温、高 CO2浓度使农作物生育进程加快,作物生育期缩短,作物的光合作用速率升高,蒸腾速率下降和气孔阻力增加;在相同的发育期使作物叶面积、根、茎、叶生长量不足,生物量下降。

水稻开花期对高温非常敏感[23],水稻抽穗开花期遭遇35 ℃以上短暂的高温就能引起颖花高度不育,直接降低结实率。谭中和等[23]认为日平均气温≥30 ℃和日最高气温≥35 ℃可作为自然高温的致害温度指标。孔萍等[28]研究表明江西省2000 年以后高温逼熟呈现增多、增强趋势,高温逼熟灾害影响将导致双季早稻单产损失3.9%~18.9%。杨军等[29]研究发现2003 年以后高温热害的发生次数和高温持续天数呈增加趋势;7 月中旬至8 月上旬的日平均气温、最高气温和高温热害天数与一季稻结实率相关明显。根据江西省极端高温变化特征分析结果可知,2011—2020 年江西省高温(≥35 ℃)平均初日出现在6 月4 日,而6 月是江西省双季早稻抽穗扬花和灌浆乳熟的关键期,高温不仅对早稻产量造成明显影响,还不利其品质的提高。由表2 可见,江西省双季早稻和一季稻抽穗扬花和灌浆乳熟期均处于高温影响集中期,特别是21 世纪以来高温初日明显提前,对双季早稻优质高产是非常不利的;而近10 年高温终日出现在9 月12 日,高温终日明显推迟对江西省一季稻抽穗扬花和灌浆结实的影响将明显增加。

表2 江西省双季早稻和一季稻平均生育期概况

4 小结与讨论

近60 年江西省日最高气温≥35 ℃的年日数增速显著,增速1.4 d/10 年,年代际存在多-少-多的变化特征;日最高气温≥38 ℃年日数增速不显著,增速率0.2 d/10 年,年代际存在多-少-多-少的变化特征;日最高气温≥40 ℃的年累积站日略有增加,但进入21 世纪急剧增多。

3 个不同强度高温阈值日数,日最高气温≥35 ℃日数的气候倾向率在(-1.4)~6.1 d/10 年,大部地区呈现上升趋势;日最高气温≥38 ℃日数的气候倾向率在(-0.8)~1.1 d/10 年,赣北南部、赣中大部和赣南等地增多,北部部分地方减少;日最高气温≥40 ℃日站的气候倾向率在(-0.1)~0.2 d/10 年,增减均不显著。

近60 年江西省极端最高气温的气候倾向率为(-0.14)~0.44 ℃/10 年,大部分地区呈现上升趋势,其中赣州大部、萍乡和上饶铅山等地通过了显著性水平0.05 的t检验,大部分地方最高气温历史极值出现在21 世纪,且主要集中在2003 年。

江西省高温平均初日在2000 年以前变化不明显,2000 年以后,高温初日明显提前,其中2011—2020 年高温平均初日为 6 月 4 日,较 20 世纪 70 年代提前了20 d;高温平均终日则明显推迟,由9 月上旬推迟到了 9 月中旬,2011—2020 年较 1981—1990 年均值推迟了11 d;高温平均初日明显提前、平均终日明显推后,高温日数明显增多。

江西省双季早稻和一季稻抽穗扬花和灌浆乳熟期均处于高温影响集中期。由于高温初日明显提前,而高温终日明显推后,高温对江西省双季早稻和一季稻的影响将更为明显,生产中要特别关注双季早稻和一季稻高温逼熟的不利影响。

中国常用的高温监测指标有3 类,这里仅选取了一些业务中常用的绝对温度阈值指标,可能会存在一定的局限性,在后期的研究中可考虑相对阈值指标和基于概率统计分布方法计算的气候概率指标。从几个高温特征指标的时间序列和空间分析上可以看到,在2000 年以后,江西高温天气呈现明显的增多、增强趋势,尤其是南部地区在3 个高温特征指标的趋势变化方面明显大于江西省其他地方。那么为何会出现这种变化趋势呢?考虑极端高温事件的地区差异是非常有必要的,这也是今后研究的重点。本研究仅分析了高温对江西省水稻的影响,而高温对农作物的影响还不仅于此,今后还需着重研究高温对其他作物特别是蔬菜和果树的影响,为农业农村高质量发展、实现农业农村现代化提供科学依据。