找支点,绘导图,审题立意“两步”备考策略

杨晶晶

一、什么是思辨性写作

同学们,当以下两个题目同时出现在你的面前,任选一题写作,你会如何选择?

题目一:(2021年四川自贡卷)阅读以下材料,从中选择你感触最深的一点,把你的故事或感悟写出来。

一块石头躺在地里,他针对时雨发出了非议:“嘿!它算出足了风头,它有什么了不起!你瞧,人们像恭候贵宾似的,对它欢迎备至。它到底作出了什么功绩?只不过飘洒了两三小时!人们何不打问打问我的身世:我长期住在这里,文静、谦虚,随遇而安,彬彬有礼。但我从未听到过感谢之词。怨不得人们咒骂这个世界,的确一点也不公平合理。”

“住嘴吧!”发话的是只虫子,“雨下得虽短,但滋润了干旱的土地,它将农夫的期望变为现实。你在地里完全无用,而且多余。”

题目二:(2021年上海卷)《现代汉语词典》(第7版)对“有意思”有这样一种解释:有意义,耐人寻味。生活中的人、事、物,大多如此。请以“比看上去更有意思”为题,写一篇600字左右的文章。

可能看到题目一的开头,你就会立刻开启自动屏蔽模式,跳过它选择题目二。毕竟题目二是命题作文,引导语更是把关键词的内涵、写作对象等表达得清清楚楚。题目一可就“烧脑”多了,它只给材料,不给题目与提示语,材料还是一则“鬼”得很的寓言,语言文字暗藏玄机,自带意味深长的道理。在审题上,我们需要与寓言深度对话,自行确定立意,自行拟题,这个过程很考验我们的理解力、思考力、辨析力。题目一就是典型的思辨性写作题目。化用福建师范大学孙绍振教授的话来讲:思辨性写作题目,往往提供给我们蕴含着“潜在的隐性意味”的材料,“隐性意味”通常指现象背后的本质道理。我们需要借助自己的思考、辨析,自主确立材料中的“隐性意味”作为自己的写作主题。

接下来,围绕主题,我们需运用自身的积累和写作知识,完成一篇对生活、历史、现实、人性、人生等有所思、有所辨的文章。如此,也就完成了一次思辨性写作。

二、思辨性写作不容忽视

请不要忽视思辨性写作。统编版初中语文教材中限定的知識点和能力点包含“思辨”,对应的是九年级下册第四单元《山水画的意境》;《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》专门把“思辨性阅读与表达”列为一个“学习任务群”,要求我们“发展实证、推理、批判与发现的能力,增强思维的逻辑性和深刻性,认清事物的本质,辨别是非、善恶、美丑,提高理性思维水平”。因此,近年来思辨性写作在中考作文命题中频繁出现,题目的材料类型也越来越丰富。从内容角度来细分,可将材料分为(1)寓言故事类:寓言是用比喻性的故事寄寓意味深长的道理,篇幅短小,非常适合用作命题材料;(2)生活情境类:以一个生活场景为材料,通常有人物、对话等;(3)文学类:摘取文学作品中的佳句、片段等作为命题材料;(4)评述类:以名人金句或带有陈述性语气的语句、片段等作为材料。

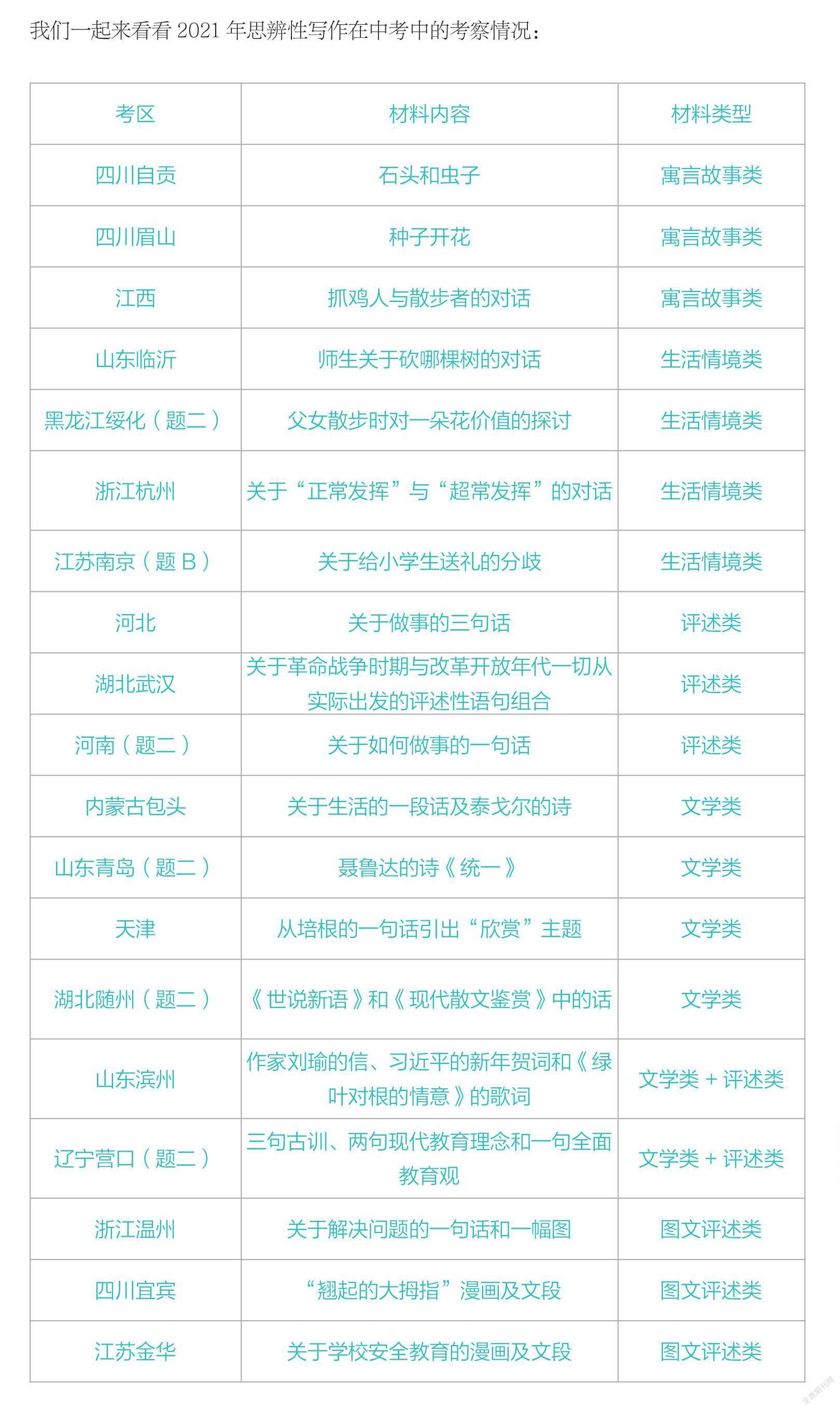

我们一起来看看2021年思辨性写作在中考中的考察情况:

三、思维导图:撬动思辨性审题立意难点

有同学或许会说:思辨性写作的重要性和高级感我已深刻体会,但是,它对我来说就是一朵“高岭之花”,只可远观、憧憬,不敢轻易触及,且不说逻辑严密、深入本质地写一篇文章,单是审题立意这关就很难通过。

的确,思辨性考题因其材料的“隐性意味”,在审题、立意上具有较高难度。如何攻克思辨性写作的审题立意这一难点?杨老师这就来给你支着儿。

阿基米德说:“给我一个支点和杠杆,我就可以撬动地球。”意思是只要工具、方法得当,创造一个奇迹并不困难。撬动思辨性写作的审题立意,是一样的道理——我们只需用一根合适的杠杆,在合适的支点上来一次精准发力。这根神器杠杆就是思维导图。

思维导图,又叫“心智导图”,是表达发散性思维的工具。它最妙之处在于运用图文形式把关键信息的层级、逻辑关系、隶属关系非常简洁、高效地表现出来,让人一目了然。它可以帮助我们在审题过程中突显关键语,发散出丰富多样的想法,清晰建立关键信息之间的逻辑关系,推理出材料中的本质道理,进而得到准确、深刻的立意。

Step1.批注勾画材料,找到支点要害

杠杆有了,接下来是寻找支点。在这一步,我们一定要细读材料,批注勾画。通过对各类材料的疏理,杨老师总结出以下三种支点:

支点一:找议论、抒情性语句

议论、抒情性语句有很强的总结性,往往直接传达题目的情感倾向、核心命意,将这些语句作为关键语进行思考,我们的立意就不会偏题。以2021年山东临沂卷中考作文题为例:

课堂上,老师问学生:“如果上山砍树,一粗一细,你们会砍哪棵?”学生答:“粗的。”老师又问:“如果粗的是杨树,细的是红松呢?”学生答:“红松。”老师笑问:“如果杨树笔直,红松歪七扭八呢?”学生忍不住问老师:“您到底想让我们怎样选择呢?”老师笑答:“怎么就没人问问为什么砍树呢?虽然条件不断变化,可是最终结果取决于你们最初的动机呀!心中有了目标,做事的时候才不会被各种条件和现象迷惑。”

这则事例是师生之间关于“选择砍哪棵树”的对话。老师最后那句“心中有了目标,做事的时候才不会被各种条件和现象迷惑”就是审题的支点。

支点二:明确中心话题

当我们在面对由多段材料组合而成的考题时,可以尝试提炼出这些材料共同指向的话题,使之成为支点。以2021年河北卷中考作文题为例:

材料一:成功不在于大小,而在于你是否已经竭

尽全力。

材料二:人生中有些事情你不竭尽全力去完成,你永远不知道自己有多么出色。

材料三:凡做一件事,便忠于一件事,将全副精力集中到这事上头,一点不旁骛。

三个句子异中有同,其实质都围绕着“如何做事”来谈,“如何做事”便可以作为撬动审题的关键语。

支點三:寻找行为主体

寓言类材料、生活情境类材料往往有多个行为主体,因此,作为支点的关键语可以不止一个。以2021年江西卷中考作文题为例:

清晨,几个人在郊外散步,忽然听到一阵凄厉的鸡叫声,只见一个人抓着一只鸡走来。鸡尾羽略长,颇似野鸡。散步人问:“敢抓野鸡?”那人气愤地说:“邻居家的公鸡!半夜啼叫,害得我一夜没睡,我一早就把它买来,马上就让它变成盘中餐!”散步人笑而不语。

这个故事围绕着公鸡、买鸡人、散步人展开,我们可以把公鸡、买鸡人、散步人都设置为关键语,从三个角度分别发力,撬动审题。同理,四川自贡卷的考题,也可从石头、虫子的角度分别发力。

Step2.绘制思维导图,精准审题立意

杠杆和支点都有了,接下来我们开始发力撬动审题立意。杨老师教你四个绝招。

四大绝招

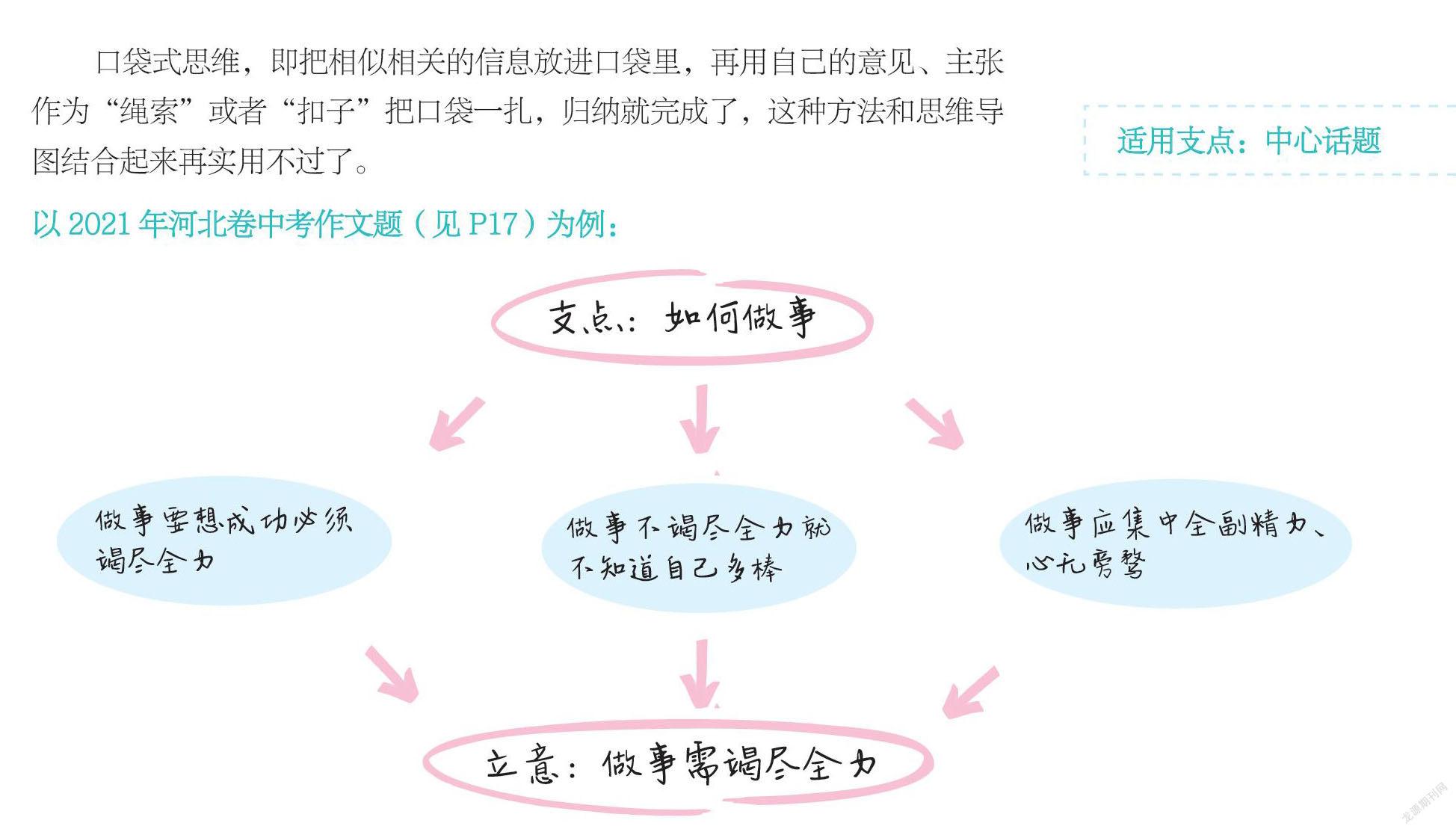

第一招:用口袋式思维来归纳推理

口袋式思维,即把相似相关的信息放进口袋里,再用自己的意见、主张作为“绳索”或者“扣子”把口袋一扎,归纳就完成了,这种方法和思维导图结合起来再实用不过了。

以2021年河北卷中考作文题(见P17)为例:

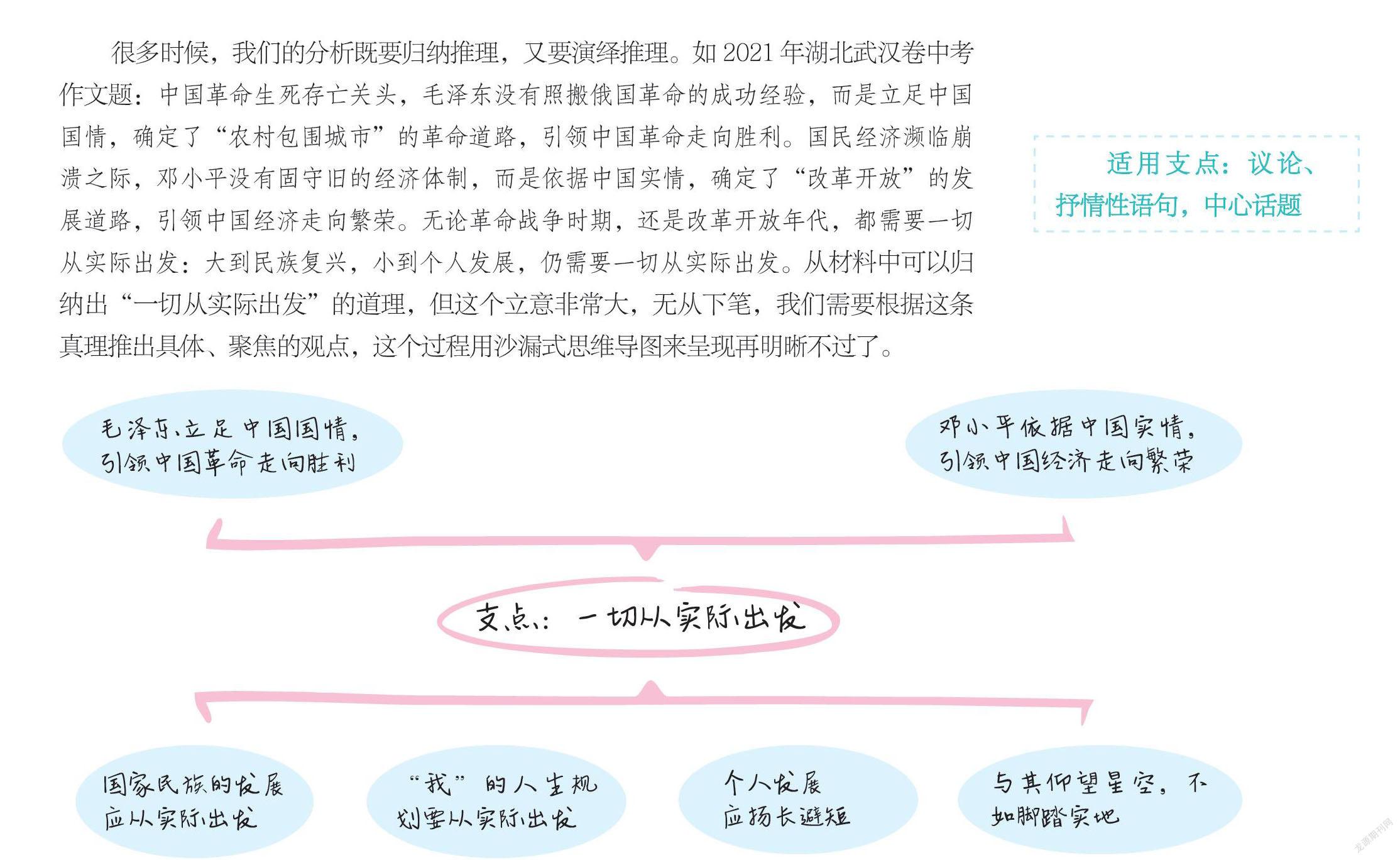

第二招:用沙漏式思维导图来归纳演绎

很多时候,我们的分析既要归纳推理,又要演绎推理。如2021年湖北武汉卷中考作文题:中国革命生死存亡关头,毛泽东没有照搬俄国革命的成功经验,而是立足中国国情,确定了“农村包围城市”的革命道路,引领中国革命走向胜利。国民经济濒临崩溃之际,邓小平没有固守旧的经济体制,而是依据中国实情,确定了“改革开放”的发展道路,引领中国经济走向繁荣。无论革命战争时期,还是改革开放年代,都需要一切从实际出发:大到民族复兴,小到个人发展,仍需要一切从实际出发。从材料中可以归纳出“一切从实际出发”的道理,但这个立意非常大,无从下笔,我们需要根据这条真理推出具体、聚焦的观点,这个过程用沙漏式思维导图来呈现再明晰不过了。

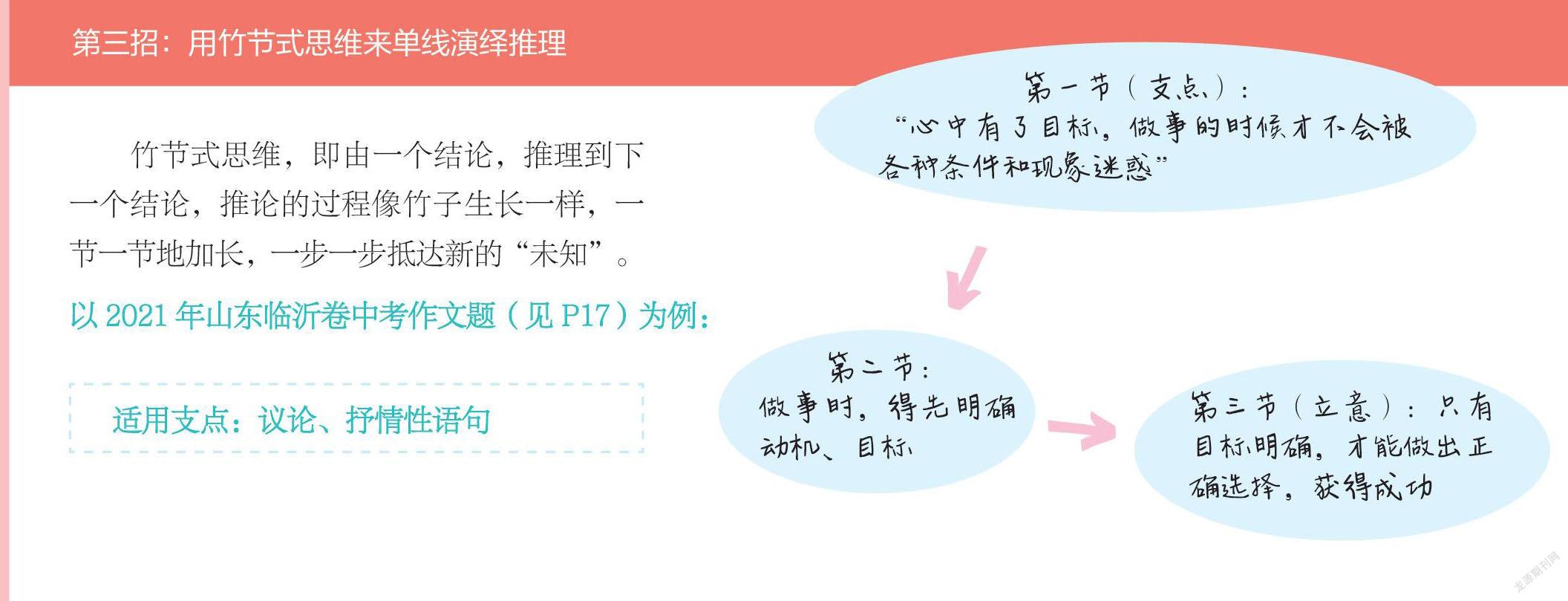

第三招:用竹节式思维来单线演绎推理

竹节式思维,即由一个结论,推理到下一个结论,推论的过程像竹子生长一样,一节一节地加长,一步一步抵达新的“未知”。

以2021年山东临沂卷中考作文题(见P17)为例:

第四招:用金字塔式思维来多线演绎推理

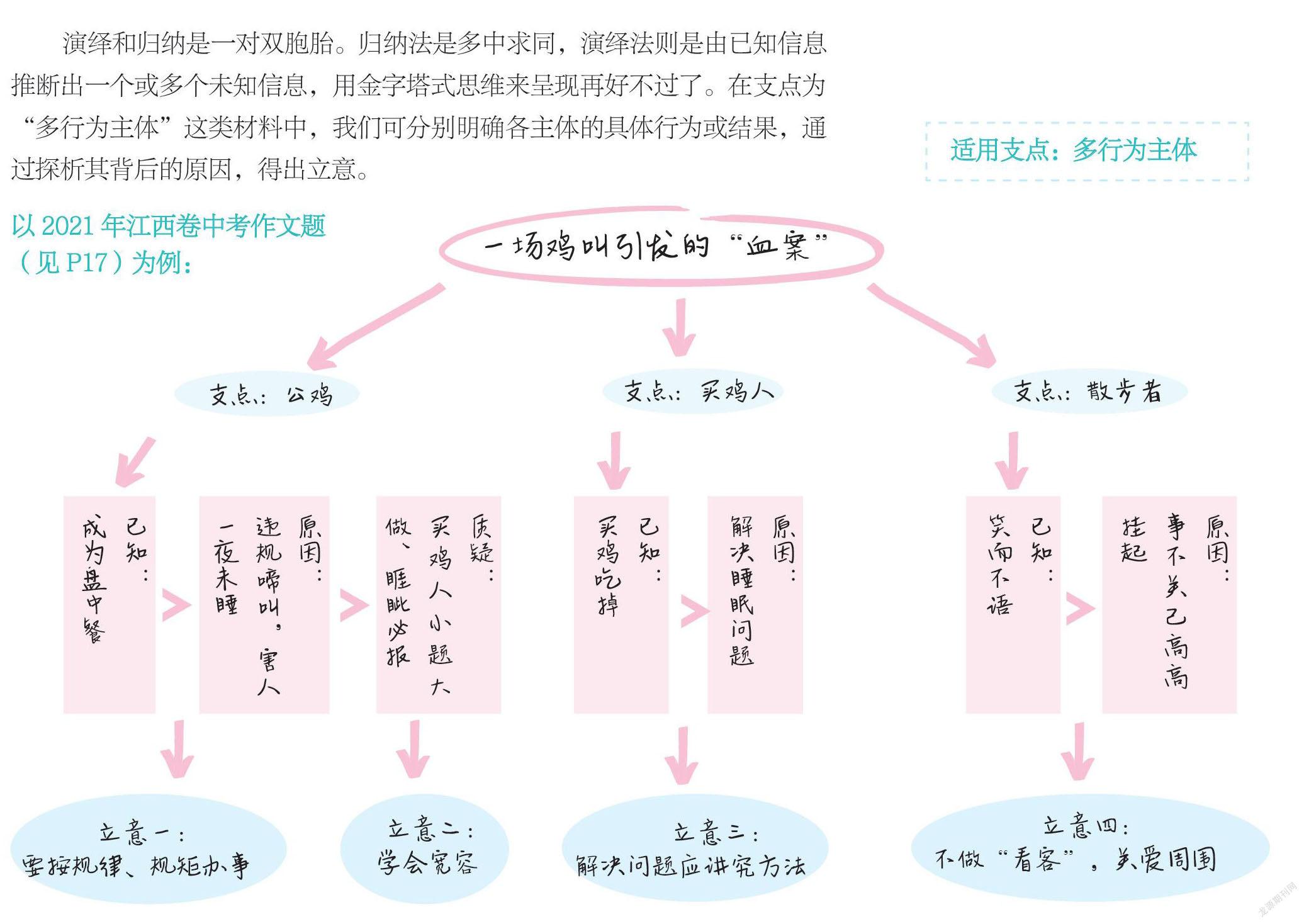

演绎和归纳是一对双胞胎。归纳法是多中求同,演绎法则是由已知信息推断出一个或多个未知信息,用金字塔式思维来呈现再好不过了。在支点为“多行为主体”这类材料中,我们可分别明确各主体的具体行为或结果,通过探析其背后的原因,得出立意。

以2021年江西卷中考作文题(见P17)为例:

同学们,以上四种思维导图你学会了吗?绘制思维导图的过程也是发展思维、提升创造力的过程,在创造性思维起关键作用的今天,对我们极有意义。需强调的是,每个人的思维方式不一样,可以使用的思维导图也不止四种。同时,每种题型也没有标准的思维导图答案。最重要的是,养成思考的习惯,找到最适合自己的学习方式。希望同学们能够举一反三、触类旁通。接下来,就让我们进入实战演练吧!