粉蚧化学生态学研究进展

乔艳艳 ,肖 兴,魏洪义*

(1.江西农业大学农学院,南昌 330045;2. 江西省棉花研究所,江西九江 332100)

粉蚧(半翅目:粉蚧科)是一类小型植食性昆虫,也是破坏农林经济作物的重要害虫。根据Ben-Dov(1994)编制的系统分类学法,粉蚧科包括约290属1 900多个物种,起源于热带及亚热带地区,在中、南美洲分布了49属、282种粉蚧(Williams and de Willink, 1992),158种粉蚧对美国农业造成威胁(Milleretal., 2002)。植物材料的国际间运输和气候条件的变化加快了粉蚧的扩散传播。嗜桔粉蚧Pseudococcuscalceolariae已经从它的原生栖息地入侵到世界各地(El-Sayedetal., 2010);地中海地区危害柑橘的6种粉蚧,均是来自热带及亚热带地区的外来物种(Francoetal., 2004);木槿曼粉蚧Maconellicoccushyrsutus原产于亚洲部分地区(Williams, 1996),1994年出现在地中海,2001年已经蔓延到加勒比海盆地的25个地区,从南部的圭亚那和委内瑞拉到北部的巴哈马、西部的伯利兹和加利福尼亚(Kairoetal., 2000)都有分布。近年来,在中国边境口岸相继报道了多种入侵性粉蚧,如云南境内发现马缨丹绵粉蚧Phenacoccusparvus(王戌勃和武三安, 2014)、热带拂粉蚧Ferrisiamalvastra(张江涛和武三安, 2016; 吴福中等, 2016),广州境内报道了扶桑绵粉蚧Phenacoccussolenopsis(武三安和张润志, 2009)、杰克贝尔氏粉蚧Pseudococcusjackbeardsleyi(王玉生等, 2018)、南洋臀纹粉蚧Planococcuslilacius(马骏等, 2019)等。

粉蚧类具有体表覆盖蜡粉、聚集分布、虫体小而隐秘等特点,为其防治带来挑战。昆虫的化学生态学是一门包括性信息素的利用、天敌保护、植物抗虫机理研究与应用、生物农药开发等研究的基础理论学科(闫凤鸣等, 2013),是害虫绿色防控的重要研究内容,本文从粉蚧-植物-天敌间相互关系、粉蚧性信息素等方面概述该类害虫化学生态学研究概况,并展望未来发展方向,为其科学防治提供理论指导。

1 粉蚧-植物-天敌相互关系

1.1 寄主植物

粉蚧是一类多食性害虫,当粉蚧在适合寄主植物上繁殖后,随风吹落到周边其他植物上,能够定殖并产生危害症状,但并不适合发育和繁殖,这些植物也被定为寄主(Kairoetal., 2000)。这些寄主植物非常广泛,包括农田作物、蔬菜、观赏植物、果树、杂草,几乎每种粉蚧都有多种寄主。无花果臀纹粉蚧Planococcusficus寄主包括16属 19种植物,从亚热带植物葡萄Vitisvinifera、柑橘Citrusreticulata等,到热带植物无花果Ficuscarica、芒果Mangiferaindica以及观赏植物夹竹桃Neriumoleander、悬铃木等均可取食(Walton, 2003; Walton and Pringle, 2004)。木槿曼粉蚧在埃及危害合欢Albiziajulibrissin、桑树Morusalba和木槿属Hibiscus,锦葵科Malvaceae受影响最严重;在印度,最初危害黄麻Corchoruscapsularis等纤维作物,后成为葡萄的主要害虫;在加勒比海爆发高峰期,果树、林木、观赏灌木、一年生作物和杂草等170多种植物遭到攻击(McComie, 1996)。寄主植物适应性是该类害虫种群繁衍及易扩散传播的重要因素之一。

1.2 天敌

天敌是调节和控制害虫种群数量最重要的生态因子。粉蚧在自然界中被各种天敌攻击,包括寄生蜂、捕食者和昆虫病原真菌及线虫,其中病原真菌与线虫的研究报道较少,寄生蜂和捕食性瓢虫是粉蚧常见的天敌。天敌群落的组成在不同栖息地间差异很大,资源非常丰富,一种粉蚧可有多种天敌,一种天敌可以捕食或寄生多种粉蚧。据不完全统计,截止2017年,中国报道的粉蚧寄生蜂有5科45种(何衍彪等, 2017)。木槿曼粉蚧的天敌包括16种寄生蜂和30多种捕食性天敌(Mani, 1989; Kairoetal., 2000),扶桑绵粉蚧天敌至少53种(Fand and Sachin, 2015),Anagyruspseudococci可寄生柑橘臀纹粉蚧Planococcuscitri和无花果臀纹粉蚧(Francoetal., 2011),孟氏隐唇瓢虫Cryptolaemusmontrouzieri是应用最多的捕食性天敌(Kairoetal., 2000; Maesetal., 2014)。

多数粉蚧天敌的自然寄生率或捕食率较高,引进或释放天敌、人为的加以保护,就能维持较高的控制效能。寄生蜂Anagyruskamali对木槿曼粉蚧的寄生率为66%~100%,孟氏隐唇瓢虫每天捕食800~1 500头木槿曼粉蚧若虫,加勒比海地区引进A.kamali和孟氏隐唇瓢虫成功控制该粉蚧的种群增长(Mani, 1989; Kairoetal., 2000)。在非洲,为防治木薯绵粉蚧Phenacoccusmanihoti,寄生蜂Apoanagyruslopezi成功在26个非洲国家建立种群,将害虫密度降低到可接受范围内(Neuenschwander, 2001)。帕劳从波多黎各引进并投放3种拟寄生蜂Anagyrusloecki、Pseudleptomastixmexicana、Acerophaguspapayae,防治木瓜粉蚧Paracoccusmarginatus,6个月内该粉蚧种群密度降低到可检测水平以下,成为粉蚧天敌防治的经典案例(Muniappanetal., 2006)。

1.3 植物挥发物对粉蚧及其天敌行为的影响

植物挥发物主要有两类,植物在自然条件下释放的有机化合物(Volatile Organic Compounds, VOCs)和在虫害诱导情况下释放的挥发物(Herbivore-induced plant volatiles, HIPVs),VOCs在害虫对寄主植物定位、取食、产卵、栖息等二级营养关系中起着重要的作用;HIPVs通常由绿叶挥发物、萜类、脂肪族和芳香族化合物组成,在害虫-寄主植物-天敌三级营养关系中具有不可替代的化学通讯功能。植物VOCs对粉蚧行为的影响研究报道很少,相比而言,HIPVs对粉蚧天敌行为的影响研究较多。

植食性害虫的天敌能够识别受害植株和健康植株的气味,造成这种差异的挥发性物质来自被侵害的植株,并非害虫本身。在利马豆Phaseoluslunatus-二斑叶螨Tetranychusurticae-智利小植绥螨Phytoseiuluspersimilis三级营养系统中,利马豆被二斑叶螨为害后,释放的HIPVs能引诱智利小植绥螨(Dicketal., 1990),充分证明了HIPVs在天敌寄主定位中的作用。在其后30多年里,通过气相色谱-质谱(GC-MS)分析,HIPVs的作用在各种三级体系中得到了充分研究,大量害虫尤其是鳞翅目害虫诱导的HIPVs成分已经通过气相色谱-触角电位检测(GC-EAD)和单细胞感受器记录(SSR)进行了生理学筛选,在实验室用Y型嗅觉仪测定和风洞试验以及在野外诱饵试验研究了诱导气味剂对食草动物和捕食者/寄生者行为的影响。

Ph.manihoti是非洲木薯上的重要害虫,跳小蜂Epidinocarslopezi、Apoanagyruslopezi作为其主要寄生天敌,雌蜂能够被寄主为害的木薯吸引,但不能被单独的寄主气味或健康木薯Manihotesculenta植株吸引(Nadel and Alphen, 1987; Souissietal., 1998),P.manihoti危害诱导木薯系统释放的挥发物也是吸引捕食性天敌雌性瓢虫Exochomusavientri向其定位的主要气味源,双重选择试验表明,单独的粉蚧和粉蚧危害的植物相比,后者更受欢迎,受害植物未受损的叶子也吸引该雌性瓢虫;更有趣的是,E.avientri甚至可以通过嗅觉判断同种雌瓢虫的存在,并且能避免捕食已被寄生的粉蚧种群(Rü and Makosso, 2001)。

Phenacoccusherreni是南美木薯上的主要害虫,3种跳小蜂Acerophaguscoccois、Aenasiusvexans、Apoanagyrusdiversicornis可以寄生该粉蚧,该粉蚧为害木薯释放的气味至少对A.vexans和A.diversicornis具有较强的吸引力,受害的木薯叶片对A.diversicornis的吸引力强于健康叶片(Bertschyetal., 1997; Bertschyetal., 2001)。

扶桑绵粉蚧取食为害显著提高了棉花α蒎烯,β蒎烯及A-柏木烯的释放量,并且新增加雪松烯与长叶烯的释放(黄俊等, 2016);通过固相微萃取(solid-phase microextraction,SPME)和GC-MS对取食24 h棉花、机械损伤24 h以及健康棉花的挥发物测定发现,取食24 h后棉花挥发物中存在酚类化合物水杨酸甲酯(赵奕曼, 2014),而该成分在三级营养关系中已被证明是一种由食草动物诱发的植物挥发物,至少在10种HIPVs混合物中鉴定出来,使用含此物质的受控释放分配器可显著增加葡萄园中食蚜蝇、瓢虫和膜翅目寄生蜂补充和滞留(James, 2003; James and Price, 2004; James, 2005);两种草蛉Chrysoperlasp.和Malladadesjardinsi雌雄成虫均能感受到棉花植株释放的挥发物,且对受绵粉蚧为害的棉叶反应相对强烈(Gautametal., 2010)。孟氏隐唇瓢虫可以利用柑橘臀纹粉蚧释放的化学物质定位气味源,并且对其存在的植物有较强的嗅觉反应(Kotika and Sengonca, 1999)。花椒绵粉蚧Phenacoccusazaleae危害花椒树的新鲜枝梢及水浴蒸馏馏分对主要天敌异色瓢虫Harmoniaaxyridis引诱率高于未受害新鲜枝梢,前者的馏分中15种组分含量增加,新增9种组分,且引诱力随着受害枝梢量的增加而增强,可持续约2个月(谢映平等, 2004)。

总的来说,粉蚧-植物-天敌相互作用研究不多,还处于在实验室条件下对挥发性有机化合物吸引粉蚧寄生物或捕食者潜力进行评估的初期阶段,从系统性、深入性和延续性需增强。

2 粉蚧性信息素

2.1 粉蚧生殖行为

害虫的生殖方式是评估信息素诱捕的可行性和交配干扰作用的重要因子。粉蚧的生殖方式包括有性生殖、孤雌生殖及兼性生殖。其中,有性生殖和兼性生殖是使用性信息素控制种群繁衍的先决条件。

粉蚧类昆虫生殖可能存在两种遗传系统,多数粉蚧通过一种不寻常的遗传系统进行有性繁殖。在该系统中,雌雄都是二倍体,但雄性在遗传学上是功能性单倍型的(Brown and Nur, 1964),单倍体的父染色体组在雄性中是异质化的,在精子发生时被消除,精子只携带母染色体,雄性只将从母亲那里遗传的染色体传递给后代,即父系基因组消除/父系染色体失活(Paternal Genome Elimination, PGE)(Nur, 1980; Rossetal., 2010)。理论上,有PGE系统的粉蚧类昆虫,雄性比雌性更偏向于雌性后代,因为雄性只与雌性后代共享基因(Rossetal., 2010)。考虑到种群中雌性的优越性,其可能被迫强化信息素信号来吸引雄性,从而促进性信息素通讯的进化。另一个遗传系统是单性生殖,没有雄性,即孤雌生殖,具体又包括只产雄孤雌生殖,只产雌孤雌生殖,以及产两性孤雌生殖(Francoetal., 2009)。

除Antoninabambusae,Phenacoccussolani和Trionymus spp雌性只产生由未受精的卵子发育而来的雌性后代外(Nur, 1971),大多数粉蚧必须有性生殖才能产生后代。暗色粉蚧Pseudococcusviburni、嗜桔粉蚧,部分雌虫形成卵囊,甚至产生不育的卵,柑橘臀纹粉蚧雌虫没有产生卵囊和卵;通过将雌粉蚧暴露给雄粉蚧,大多数雌粉蚧则是继续可育的,证明3种粉蚧必须经过交配才能产生后代(Da Silvaetal., 2010);长尾粉蚧Pseudococcuslongispinus和无花果臀纹粉蚧也必须有性生殖繁殖后代(Waterworthetal., 2011),无花果臀纹粉蚧未交配的大部分雌性产生卵囊或卵,但均为畸形,加利福尼亚葡萄粉蚧Pseudococcusmaritimus种群笼养实验表明,雌性也不能单性生殖(Waterworth and Millar, 2012)。

兼性生殖的物种是粉蚧繁殖方式中比较有争议的内容。在玫瑰茄Hibiscussabdariffa上饲养木槿曼粉蚧的后代性别比为1 ∶ 1,仅有性繁殖(Ghose, 1972),而在印度Mesta(木槿属的一种)上繁殖则只进行孤雌生殖(Singh and Ghosh, 1970),也有研究发现该粉蚧可进行有性生殖和孤雌生殖(Sahitoetal., 2012)。菠萝洁粉蚧Dysmicoccusbrevipes(Beardsley, 1965),双条拂粉蚧Ferrisiavirgata(Lapis, 1970)、Planococcoidesnjalensis(Padi, 1997)等也进行兼性生殖。近年发现的扶桑绵粉蚧生殖方式也存在这样的争议,对棉花Gossypiumspp.上该粉蚧生态学观察认为其生殖方式是孤雌生殖(Vennilaetal., 2010),广州种群雌虫不与雄虫交配的情况下,既不能产生卵囊,也无法产卵(关鑫等, 2011),生殖解剖学观察未交配雌性的卵巢后期凋萎,即便产生卵也无法正常发育,认定该粉蚧以有性生殖繁殖后代(朱艺勇, 2012; 赵瑞英, 2016),但印度的一个种群则进行孤雌生殖(Tongetal., 2019),该模式似乎与地理范围有关。近期通过多组学技术整合,完成扶桑绵粉蚧染色体水平基因组分析,证实其不存在性染色体,成为迄今为止发布的第一个粉蚧昆虫高质量基因组,对揭示PGE的表观遗传机制具有重要的推动作用(Lietal., 2020)。

2.2 粉蚧性信息素

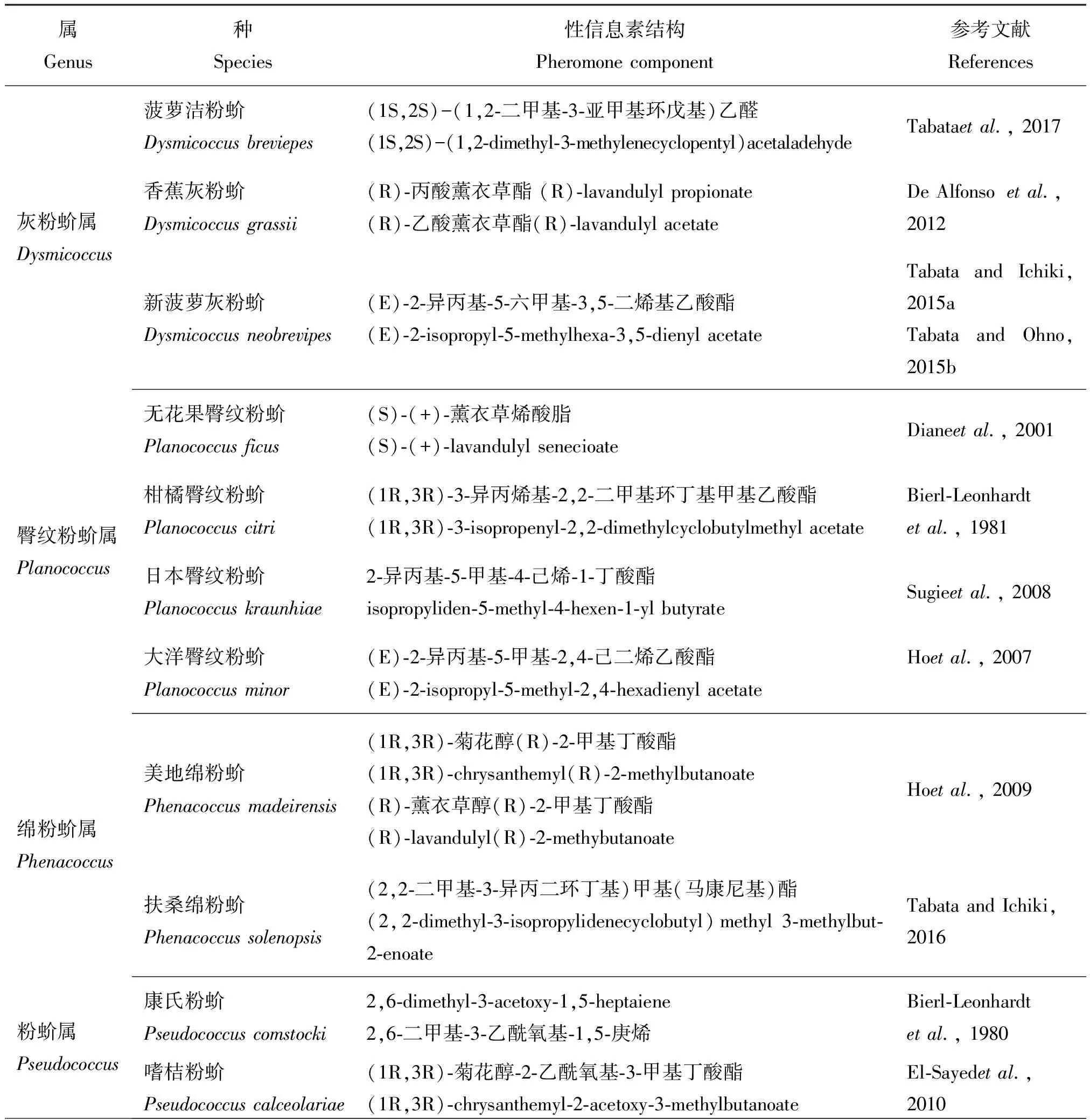

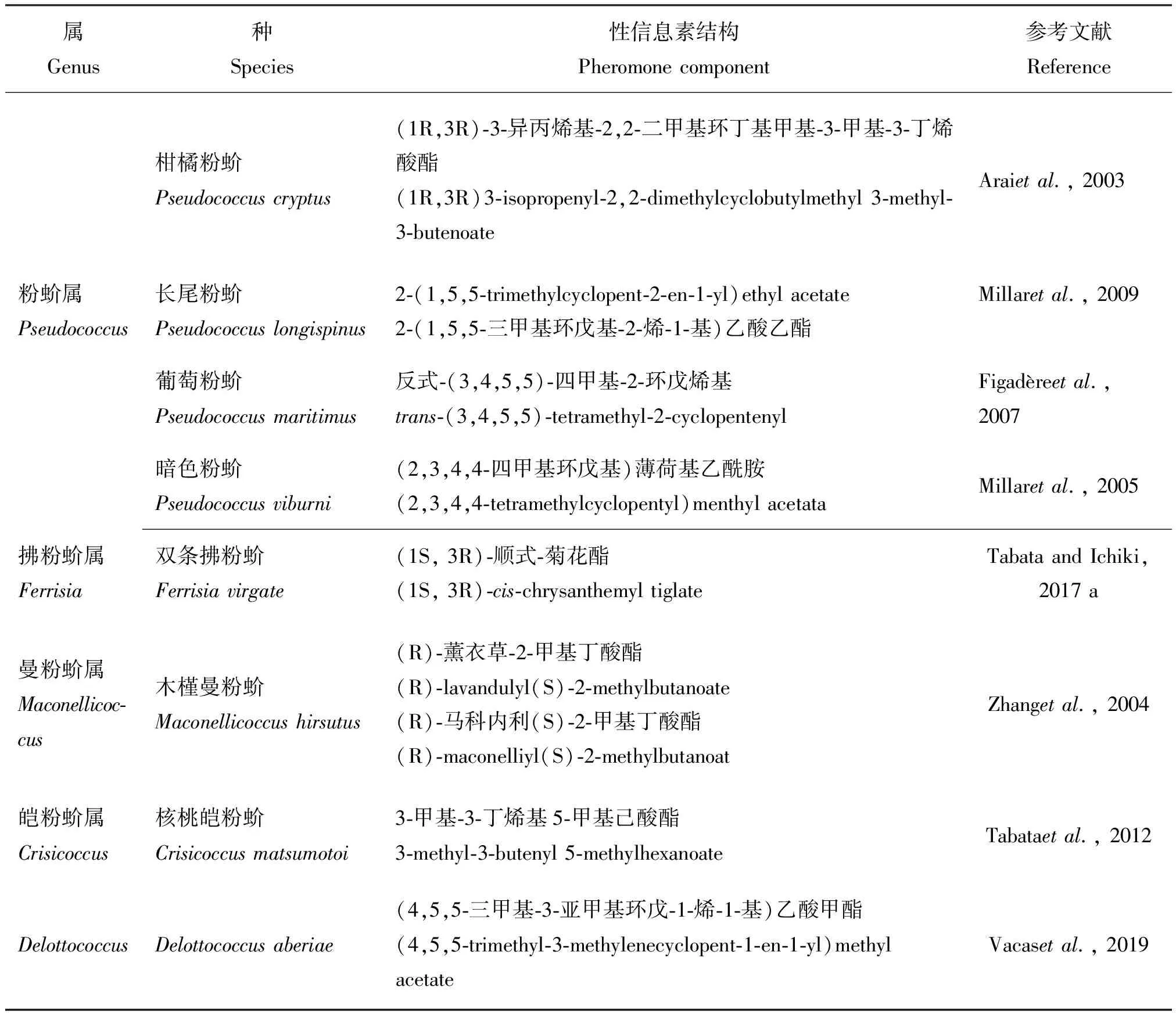

性信息素具有种间专化的生物活性,不伤害天敌种群,也不会像化学杀虫剂引起环境污染及抗药性,以适量性信息素为诱饵,在田间条件下对相应害虫至少保持几个月的吸引力(乐俊明等, 2019; 封传红等, 2020),在害虫的综合防治中占有重要的位置。截至目前,至少19种粉蚧22种性信息素成分被成功分离和鉴定出来,其中包括粉蚧属Pseudococcus6种、臀纹粉蚧属Planococcus4种、灰粉蚧属Dysmicoccus3种、绵粉蚧属Phenacoccus2种、曼粉蚧属Maconellicoccus1种、拂粉蚧属Ferrisia1种、皑粉蚧属Crisicoccus1种、Delottococcus1种。

2.3.1粉蚧性信息素结构特点

粉蚧性信息素有别于鳞翅目昆虫信息素,后者大多数是具有偶数碳链的脂肪酸及其衍生物、物种间可能用相同化合物的不同比例达到种间隔离,粉蚧类性信息素具有以下共同特征:①大多由单一化合物组成,具有严格的种间专化性,除香蕉灰粉蚧Dysmicoccusgrassii(2种)、美地绵粉蚧Phenacoccusmadeirensis(2种)、木槿曼粉蚧(2种);②所有粉蚧性信息素都是萜烯类化合物,大多是由2个异戊二烯单元通过不规则的方式连接而成的单萜,且含有独特的萜类骨架的萜烯醇羧酸酯,除核桃皑粉蚧Crisicoccusmatsumotoi的性信息素3-甲基-3-丁烯基-5-甲基己酸酯为半萜类化合物,菠萝洁粉蚧的性信息素(2)-(抗-1,2-二甲基-3-亚乙基环戊二烯基) 乙醛,它是一种具有不规则异戊二烯单元连接的单萜醛。

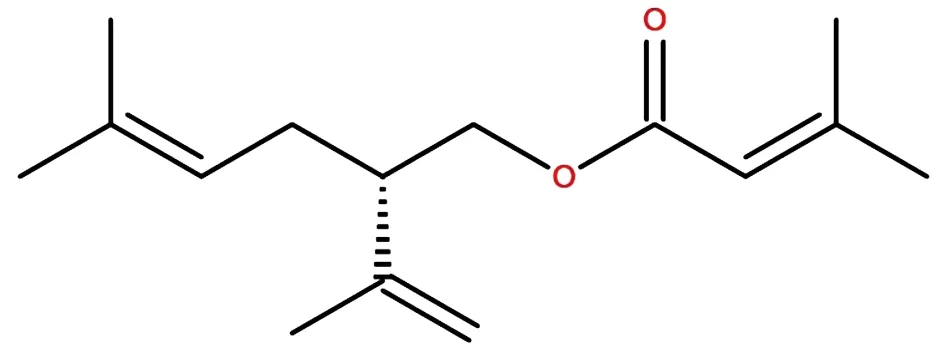

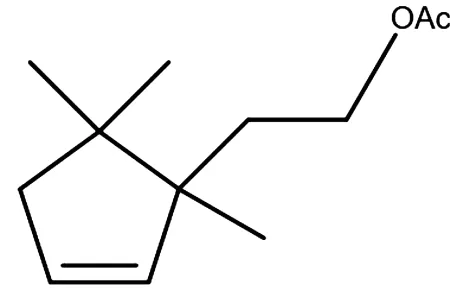

除上述2种较特殊的性信息素化学结构外,其余20种含有独特萜类骨架的萜烯醇羧酸酯可以分为以下几类:与薰衣草醇相关性的信息素结构,如无花果臀纹粉蚧(图1)、香蕉灰粉蚧、大洋臀纹粉蚧Planococcusminor、日本臀纹粉蚧Planococcuskraunhiae、康氏粉蚧Pseudococcuscomstocki、新菠萝灰粉蚧Dysmicoccusneobrevipes的性信息素,美地绵粉蚧和木槿曼粉蚧信息素成分中的一种;与菊花醇相关的性信息素结构,如嗜桔粉蚧、双条拂粉蚧,以及美地绵粉蚧的另外一种成分;与环丁烷结构相关的信息素结构,如柑橘臀纹粉蚧、柑橘粉蚧Pseudococcuscryptus、扶桑绵粉蚧以及木槿曼粉蚧性信息素的一种;与环戊烷结构相关的信息素结构,如葡萄粉蚧、长尾粉蚧(图2)、暗色粉蚧、Delottococcusaberiae(见表1)。

图1 无花果臀纹粉蚧性信息素结构式Fig.1 Sex pheromone structure of Planococcus ficus

图2 长尾粉蚧性信息素结构式Fig.2 Sex pheromone structure of Pseudococcus longispinus

表1 19种粉蚧性信息素化学成分

续表1 Continued table 1

2.3.2粉蚧性信息素的应用

性信息素可以通过干扰交配、诱捕、诱杀及作为利它素吸引天敌4种方式来控制相应害虫种群(Zou and Millar, 2015),截止目前应用到大田实践的粉蚧性信息素非常有限,主要由于大部分粉蚧性信息素结构复杂,难以在工业规模上合成。一种相对简单的合成薰衣草醇相关结构方法的发明,使部分与该种结构相关的粉蚧性信息素研究更深入,甚至可以在实践中得以应用(Tabataetal., 2017 b),如日本臀纹粉蚧和无花果臀纹粉蚧两种粉蚧的性信息素。

日本臀纹粉蚧对日本果园的破坏性特别大,连续使用杀虫剂造成害虫再猖獗,其性信息素γ-lavandulyl butyrate可以通过双键迁移的异构化反应从薰衣草醇中简单衍生和合成,这使得日本臀纹粉蚧的信息素得到深入研究与应用。在日本柿子园,连续3年利用日本臀纹粉蚧性信息素设置陷阱捕获粉蚧,季节性波动表明,该粉蚧在一年产生3~4代,并证实以信息素捕捉峰为基点,结合有效积温,可以用来预测第一代粉蚧若虫发生时间,利于开展防治(Sawamuraetal., 2015)。放置浸有性信息素的橡胶隔膜制成的分配器小区,无论是雄性还是交配待产的雌性粉蚧数量都远远低于对照(Teshibaetal., 2009),表明可通过性信息素干扰交配控制日本臀纹粉蚧种群繁衍。γ-lavandulyl butyrate还可吸引日本臀纹粉蚧的主要寄生蜂Anagyrusfuiikona(Tsueda, 2014),其合成过程中的环化副产物cyclolavandulyl butyrate,是另外两种粉蚧寄生蜂Anagyrussawada、Anagyrussubalbipes的引诱剂(Tabataetal., 2011),这两种蜂在自然条件下的柿子园可寄生日本臀纹粉蚧,田间应用cyclolavandulyl butyrate可以成功的抑制该粉蚧种群增长(Teshiba and Tabata, 2017)。

无花果臀纹粉蚧是世界上许多葡萄种植区的主要害虫(Ben-Dov, 1994; Waltonetal., 2004),其性信息素为薰衣草烯内酯(S)-(+)-lavandulyl senecioate,因该成分可以大规模、低成本生产,被成功的进行商业开发,并成为粉蚧类使用信息素作为诱饵进行陷阱监测(Millaretal., 2002)、交配中断应用最成功的案例(Waltonetal., 2006)。在加州,每年数千英亩葡萄园都会使用性信息素防治无花果臀纹粉蚧;该成分也是天敌引诱剂,田间试验观察到含有无花果臀纹粉蚧信息素分配器的小区,捕获寄生蜂Anagyrussp. nearpseudococci和出现被寄生粉蚧的平均数量分别是对照诱捕器的3.5~9.0倍和2.2~9.4倍(Francoetal., 2011),可作为交配干扰防治的补充应用。

除上述两种粉蚧的性信息素,在日本柑橘园测试了柑橘粉蚧性信息素对成年雄性和天敌的吸引力,性信息素可以诱捕雄性粉蚧,而不能诱捕天敌(Tomonori, 2002)。从成年未交配雌性扶桑绵粉蚧释放的挥发物中,分离出其信息素(2,2-二甲基3-异亚丙基氯丁基)3-甲基丁-2-烯酸甲酯,化学合成后陷阱生物测定对雄性粉蚧显示吸引力71.8%~99.8%(Tabata and Ichiki, 2016)。但大多数粉蚧的性信息素研究还停留在实验室分离、鉴定、生测及田间小试阶段,更无相关性信息素合成途径及机制相关报道。

3 展望

3.1 与蚂蚁的互惠共生

半翅目蜜源昆虫与蚂蚁互作是物种间重要关系之一,发挥着重要的生态功能,能够促进产蜜昆虫的种群数量。在记录蚂蚁与半翅目昆虫相互作用对植物影响的30项研究中,大多数(73%)表明植物实际上间接受益于这些相互作用(Styrsky and Eubanks, 2007; Chengetal., 2015)。诱杀蚂蚁可以控制葡萄粉蚧和菠萝洁粉蚧的种群数量(Phillips and Sherk, 1991),红火蚁SolenopsisinvictaBuren与扶桑绵粉蚧的共生显著减少了寄主植物上粉蚧重要寄生蜂班氏跳小蜂Aenasiusbambawalei的种群数量,提高了寄主植物上粉蚧存活率,有利于其种群的扩增和繁殖,也显著降低扶桑上粉蚧的竞争性昆虫美棘蓟马Echinothripsamericanus成虫和幼虫的数量,使粉蚧可以占有更多的寄主植物,为粉蚧种群的繁殖提供了更好的条件(程寿杰等, 2013)。可见,引入共生蚂蚁,研究蚁类在田间粉蚧-寄主植物-天敌之间的具体作用,也是发挥粉蚧化学生态防治作用与成效的重要方向之一。

3.2 植物挥发物的开发与利用

在粉蚧-寄主植物-天敌的三重营养关系中,植物挥发物对粉蚧和天敌昆虫寻找寄主植物所起的作用目前缺少系统的研究,很多研究的结果是初步的,只在小空间尺度上得到很好的描述,但在更大的空间如田间应用上的研究却很少,主要原因是受田间多种因素的影响,野外条件下确定挥发物的合成制剂功效评估、引发天敌反应最佳浓度和剂量、有效释放诱饵或分配系统的类型等尚少有报道,植物的VOCs和HIVs在寄主定位中的作用及机制研究系统性和深度研究还远远不够。

3.3 性信息素的开发与利用

随着EAG、气谱、质朴、核磁共振等仪器及联用技术在昆虫化学生态学上的应用,昆虫的性信息素分离与鉴定已非难题,但截至目前粉蚧的性信息素的利用却相对局限,并不像鳞翅目害虫性信息素开发与应用的那样广泛,主要原因是大部分粉蚧信息素化合物的成分及其构相复杂,不利于人工合成;即便克服合成难题,其成本也很高,限制了其开发与应用。但未来随着科技的进步,使化学合成更简单,成本更低廉,促使更多害虫的性信息素走上应用的道路,为粉蚧的绿色防控提供更有力的技术保证。