潮州国家历史文化名城的新城起步区一体化规划设计探索

王飞

广东省城乡规划设计研究院有限责任公司 广东 广州 510000

1 潮州国家历史文化名城的城市演进

1.1 因江而生,岭东首邑

韩江,中国东南沿海最重要的河流之一,广东省第二大江,在它的滋养下孕育出风情独特的潮汕文化。潮州,历史上长期是潮汕地区的州府所在,享有“岭海名邦”、“海滨邹鲁”的美誉。古代潮州大规模的筑城始于宋代,古城位于韩江西岸,南北轴长约为1660米,与周边地理环境形成“三山一水护古城”的空间格局[1]。总书记在2020年10月视察潮州时,用“弥足珍贵、实属难得”肯定了潮州的历史文化。

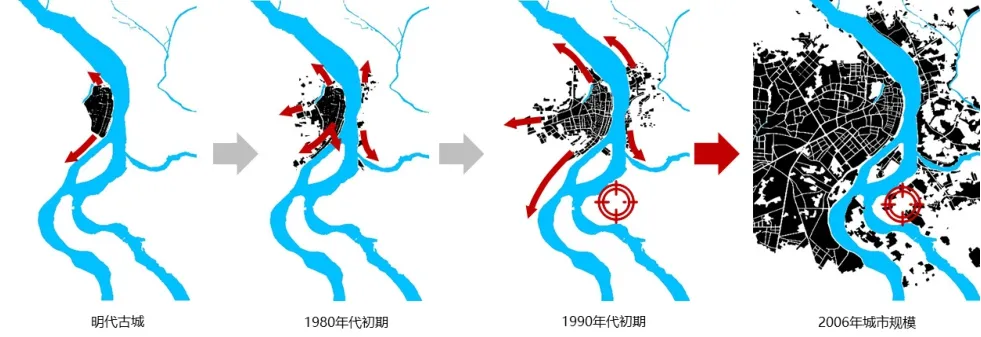

1.2 沿江拓展,快速蔓延

改革开放后,潮州城市主要向西与向南发展,沿韩江南北进行延伸, 2000年之后,伴随着村镇工业的兴起,潮州的城市建设快速向乡镇蔓延,总体呈现出“城-厂-村”混杂拼贴的风貌,土地资源也在这个时期被迅速消耗。目前,潮州市现状总的建设用地规模约400平方公里,老城区的用地空间已日渐饱和,城市问题逐渐凸显。

1.3 跨江发展,新城起步

潮州是文化底蕴丰富的国家历史文化名城,作为国家海上丝绸之路的重要支点,广东省提出落实“一核一带一区” 战略,优化全省开发格局,培育汕潮揭都市圈,聚焦城市重点平台,潮州的发展迎来了新的机遇。随着2018年潮州大桥与如意大桥相继通车,潮州市委市政府积极加快东岸韩江新城的建设,并选址三面环水的半岛广场及周边地区作为新城启动区,规划面积3.56平方公里,将打造为承载城市新一轮发展的重要载体。

图1 潮州市中心城区空间演进

2 一体化规划设计在韩江新城规划建设中的意义

2.1 韩江新城规划建设中面临的主要挑战

潮州古城经历千年原址不动,其风貌格局得到很好保留,历史文化价值无可估量,因此潮州入选国家第二批国家历史文化名城。潮州老城区的开发建设与城市更新也受古城保护的影响进展缓慢,新区开发的诉求迫切,韩江新城的开发建设对城市社会经济发展、土地资源利用与环境品质提升发挥了巨大的作用。潮州具备独特的地域文化和自然特征,韩江新城与潮州古城隔江相望,如何营造适宜的新城风貌与格局是首要问题。同时,新城新区的开发建设面向落地实施,但规划与工程之间存在着一段很大的真空[2]。最后,如此大规模的连片开发,从规划管理、部门协作到实施运营对政府都是一次巨大的挑战。

2.2 一体化规划设计的内涵与意义

吴良镛院士早在2003年就提出随着经济体制改革的不断深入与城市规划作用的变化, 城市发展对城市规划的战略性、可操作性与地方性等基本要求越来越突出[3]。同济大学周俭老师在汶川灾后重建中尝试了以城市设计作为“空间总控”平台进行集成应用的探索[4]。结合潮州韩江新城开发建设的特征,本次一体化规划设计希望以城市设计为核心,构建贯穿概念规划、专项研究、控制性规划、详细设计、工程设计全过程的技术整合与协调的工作方法,提高了多部门、多专业的协同效率,保障了规划设计理念与空间形态的传导实施。

3 韩江新城起步区一体化规划设计的技术路径

3.1 定方向:明确项目定位与总体风貌

潮州GDP进入千亿时代,需要在更高起点上实现更高水平发展,从依靠传统经济进入新型经济驱动,推动韩江新城发展是带动全域的战略支点。围绕潮州“海丝文化重镇·潮人精神家园”的总体目标,规划将韩江新城启动片区定位为“潮人新都会·滨江精致城”,打造未来粤东地区的总部经济新引擎, 多元活力的中央公共活动区,潮汕特色的城市形象新客厅,自然舒适的生态宜居示范区。潮州的城市意象以人文古迹和自然生态为主,历史文化名城需要时代演绎,在新城风貌中不仅考虑整体山水关系的营造,继承和沿用传统空间特色,更是要打造一个具有标志性的展现现代潮州形象的窗口,根据规划区内不同的建筑功能和主题提出六类主题风貌进行控制引导,整体营造中而新、精致典雅的城市风貌。

3.2 定资源:梳理存量与增量的土地资源

潮州旧城集聚了大量的公共服务设施及商业设施,但土地利用效率总体较低。东岸的建设以镇村的为主,建设布局分散。规划区是潮州中心城区宝贵的土地增量空间,项目根据现状村庄区位、规模与建设情况提出三类改造模式,结合潮汕地区的宗族观念与乡土情结,首先对村庄的风水堂、祠堂和公共广场等空间进行保护修缮,重点针对周边的空间进行活化,打造本地村民的公共空间与精神场所。增量空间为适应城市发展的不确定性,鼓励规划地块的兼容性,构建多元复合的中央活力区,商务、商业、文化、居住等功能相互融合,创造24小时富有活力的滨江新城。

3.3 定形象:以三维形态整合空间要素

起步区与潮州古城隔江相望,空间形态上,强调起伏有序的天际线一江两岸的眺望系统,整体构建显山露水、融古铄今的空间格局。以三维空间形态推敲论证城市空间形态,通过控制沿江界面、城市地标、开敞空间、天际线、建筑风貌、视线廊道等要素提出控制要求,构建潮州特色滨江风貌。确定地块的高度与强度,彰显潮州未来的新城形象。

3.4 定基础:锚定城市设计中的专项支撑

通过综合交通、市政设施、公服专项、海绵城市、绿地系统等专项的研究,锚定场地限制要素,引导公共空间和基础设施的布局落地。交通方面通过区域研究预留粤东汕潮揭城际站点,加密路网密度,重点深化上下桥的节点的设计提高起步区的可达性。市政方面坚持现状高压廊道的下地迁改,并沿潮州东大道、中轴路等主干道路预留综合管廊。公共服务方面,结合保留旧村与新建居住小区在潮州首次提出社区邻里中心的设置,以邻里中心为核心构建15分钟生活圈。海绵城市方面,利用场地中央低洼积水地区打造中央公园,优化现状排渠系统,实现水网、管网、绿网三网融合,实现分散式排水和低影响开发。景观绿地方面,尊重自然生态本底,顺应韩江的不同洪水重现期的水位,设置梯级的生态公园、体育公园与堤岸公园,结合堤内开敞空间系统整体构建“滨江公园-中央公园-社区公园-街头公园”500米见绿的公园网络。

3.5 定实施:提出传导要点的与行动计划

面向规划传导,将上述专项研究与空间形态的管控要点纳入两级城市设计导则体系,整体城市设计导则主要针对片区公共开敞空间、城市景观带、景观通廊、步行联系、建筑界面、地标建筑六个控制层面,并划定三个重点街坊;再通过重点街坊城市设计导则研究地块内建筑范围与高度、公共廊道、地下空间、建筑界面等管控要素,最终在控制性详细规划予以落实。

面向实施建设,规划谋划长远同时剑指当下,制定近期实施项目库,依据五年成势、十年成型,十五年成熟的发展规划提出分期建设策略。

4 一体化规划设计的实践总结

4.1 以城市设计为集成的工作方法

项目凭借前瞻性的视野,以城市设计工作为核心抓手,构建多专业集群、全过程协同的工作机制,在“策划-规划-设计-工程”一体化的项目过程中,多次组织技术团队与相关部门召开技术协调会,沟通交通节点、高压线迁改、安置区选址等关键问题。一方面是实现了空间要素的集成,空间要素包括道路、绿地、水系、广场……涉及地上与地下、自然与人工、传统与现代等。如在安置区的规划设计中,保留了原有旧村风水塘、宗祠与古树等空间要素,结合新的邻里中心的建设打造整个社区的公共文化中心,在现代化的居住社区中实现了对传统文化的尊重与历史记忆的传承。另一方面则是实现了工作机制的集成,通常的开发建设中交通、水利、电力等项目均由不同的政府部门委托相应的设计单位相对独立的完成,造成项目的衔接以及相互的协同中造成了工期的延误与反复,一体化的工作集成能够充分发挥规划设计的统筹作用,通过综合的技术与高频的对接,在规划阶段就能很好的实现不同专业与项目之间的协同。如在对滨江路的改造中,在满足交通需求的同时,还结合了韩江大堤堤防提标与景观提升,打造了一条兼顾交通、防洪与景观游憩的滨江公园带。通过规划设计统筹,极大的降低了各个专业的协调成本,推动了控规的优化调整,确保城市设计意图“无损化”传递到规划设计要点,并顺利批复。

4.2 以规划设计赋能城市经营

通过本次一体化规划设计进一步谋划了核心地块的建筑方案设计,梳理上位规划与城市设计条件形成建筑设计任务书,组织高水平的国际竞赛,吸引6家高水平设计单位参赛,通过专家评审、部门征求与公众参与最终选出3个优胜方案,整个竞赛过程得到潮州市民的广泛关注。城市的规划设计实现了一次成功的城市宣传,吸引了各方社会资本的关注,促成粤东首个国际会议会展中心与潮州首个万达广场等项目的落地,成为潮州新的商业消费中心和生活服务中心。本次规划在区域研究的视野下提高了起步区的定位,并在规划设计上充分进行预留,直接争取到粤东城际在此设站,争取了上位资源的导入,成为带动潮州跨江发展又一核心引擎。

一体化规划设计本质上是以设计为核心的项目全流程多专业协同工作的过程,目前的相关实践基本上可分为规划设计一体化与工程建设一体化,前者注重不同规划之间协同与传导,适合有一定规模的城市片区级的开发建设,通常最终以法定的详细规划的形式体现;而工程建设的一体化也就是EPC总承包,多为具体的项目从工程设计到实施建设全流程总统筹的过程。而前者与后者之间的衔接与传导往往很难,本次一体化规划设计试图探索从规划设计到工程建设全过程的技术支撑,客观上在最终的建设中还是出现很多没有落实前期规划设计设想的地方,如半岛广场在建设中对原本城市设计中保留的一处现状水面进行的填埋,目前已经难以恢复。这类问题受开发主体、规划管理、施工监管、财政投入等多方面的影响,希望未来的新城新区开发中更多的在这方面进行实践与总结。