我是见习小记者

组稿团队:江苏省南京市杨友红名师工作室

领衔人:杨友红(正高级教师、江苏省特级教师)

名师简介

刘珍,江苏省南京市学科带头人,南京市优秀青年教师,现为南京市第二十九中学初中部语文教研组长。

统编语文教材八(上)第一单元的课文把我们引入了广阔的新闻世界。《消息二则》言简义丰地报道了人民解放军横渡长江的新闻事件;《首届诺贝尔奖颁发》采用“倒金字塔结构”平实严谨地报道了首届诺贝尔奖的颁发;《“飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记》这篇新闻特写生动地再现了跳水运动员从起跳到入水的三个瞬间;《一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰》这篇通讯详尽、生动地报道了我国航母舰载战斗机首次成功着舰;《国行公祭,为佑世界和平》这篇新闻评论概述了国家公祭日举行公祭仪式的新闻事实,阐明了设立国家公祭日的初衷、背景和意义,表明中国铭记历史、热爱和平的立场。

这些典范的新闻作品,都报道了当时具有重大价值的新闻事实,让我们直观地感受到新闻“用事实说话”的基本原则。首届“范长江新闻奖”得主郭梅尼曾经说过:“让我写,我就要到现场去。”这一期情境读写活动,就让我们一起走进新闻采编现场。

任务一:新闻面面观

走进校报编辑部,你们便领到了一份《新闻入门手册》。为了在比较中辨明不同体裁新闻的特点,主编交给大家一个任务:请结合本单元的课文,将这份《新闻入门手册》的“明特点”版块进行详细补充。

◆提示:

可以从报道内容、表达方式、语言特点、写作意图等方面比较。

◆示例:

明特点(尚 朴)

◆评析:

尚朴同学结合课内的几篇新闻作品,从报道内容、表达方式、语言特点、写作意图等方面比较归纳了常见新闻体裁的特点,并形成了探究结论——新闻的写作意图决定了新闻选用什么样的体裁。当然,我们也可以从篇幅、时效性、新闻要素、情感倾向等角度进行比较,进一步明晰不同体裁的新闻的特点,同时,也可以去探索报告文学、调查报告、新闻音视频等其他新闻体裁的特点,来完善这份《新闻入门手册》。

任务二:采编初体验

1.向央视记者学习采访技巧

问天实验舱发射成功之后,总台央视记者刘洁现场采访了航天科技集团一院长征五号B运载火箭总设计师李东。编辑部组织大家观看采访视频,建议向央视记者学习采访技巧,并做一点笔记。一起来试试吧!

◆示例:

下面是张景茜同学观看采访视频后所做的评注式笔记。

◆评析:

张景茜同学借助评注式笔记表达了自己对采访的认识。我们还可以通过思维导图,绘制出我们对新闻采访的理解。如:

2.小组合作,草拟采访提纲

报道这一新闻事件,你还可以从哪些角度着手呢?和你的小伙伴们也一起来草拟采访提纲吧!

◆提示:

(1)确定采访目的;(2)选择合适的采访对象;(3)合理拟定采访问题。

◆示例:

采访提纲一 (杨梓艺)

采访提纲二 (尚 朴)

◆评析:

两位同学的采访问题表述简明,用语得体,紧扣目的,注重逻辑,采访对象的选择也很讲究。除了选择像李东这样的主要当事人、专家权威作为采访对象,我们还可以选择新闻事件的参与者、目击者、知情者等,根据采访目的进行提问。如杨梓艺同学选择了参加“航天夏令营”的学生作为采访对象,他们既是目击者,又是这一新闻事件的关注者,且与小记者年龄相近,便于沟通;尚朴同学选择了首位女性“金手指”作为采访对象,这样的身份很有新闻价值,她是本次火箭“零窗口”发射的重要参与者、目击者,选择她作为采访对象,是很新颖、恰当的。

任务三:组稿进行时

1.召开组稿会

以下两则消息,哪一则更适合转載到校报的“问天”专版呢?不妨和你的小伙伴们一起召开组稿会,从消息的特征、报道的角度等方面讨论一下。记得做好会议记录哦!

我国首个科学实验舱发射成功

“问天”踏上问天之路

新华社海南文昌7月24日电 7月24日14时22分,搭载问天实验舱的长征五号B遥三运载火箭,在我国文昌航天发射场准时点火发射,约495秒后,问天实验舱与火箭成功分离并进入预定轨道,发射取得圆满成功。

记者从中国载人航天工程办公室了解到,这是我国载人航天工程立项实施以来的第24次飞行任务,发射的问天实验舱是中国空间站第二个舱段,也是首个科学实验舱。问天实验舱由工作舱、气闸舱和资源舱组成,起飞重量约23吨,主要用于支持航天员驻留、出舱活动和开展空间科学实验,同时可作为天和核心舱的备份,对空间站进行管理。

后续,问天实验舱将按照预定程序与核心舱组合体进行交会对接,神舟十四号航天员乘组将进入问天实验舱开展工作。

(节选自2022年7月24日新华网)

问天实验舱成功“问天”

7月24日14时22分,由中国航天科技集团五院抓总研制的空间站问天实验舱,在文昌航天发射场由长征五号B运载火箭托举升空,顺利进入预定轨道,太阳帆板完成一次展开。发射任务取得圆满成功,问天实验舱成功“问天”。

问天实验舱由工作舱、气闸舱及资源舱3部分组成,舱体总长17.9米、直径4.2米,发射重量达23吨。这块头和分量,跟北京地铁13号线的一节列车车厢差不多,是全世界现役在轨最重的单舱主动飞行器。

问天实验舱的工作舱是迄今我国最大单密封舱体。舱内设有3个睡眠区、1个卫生区。完成对接后,中国空间站的“床位”数将增加到6个,为后续神舟十四号、神舟十五号2个乘组、6名航天员实现“太空会师”奠定基础。

(节选自2022年7月25日《科技日报》)

会议记录

尚 朴:两则消息的标题都妙用拟人,交代了问天实验舱成功发射的新闻事实。而新华网消息的标题,又用“首个”点明其意义,突出了新闻价值。

刘佳宜:是的,两则消息都简要、及时地报道了新闻事实,而且语言准确,报道客观,按照新闻事实重要性递减的原则排列,也都采用了典型的“倒金字塔结构”。

杨梓艺:“约495秒后”“总长17.9米、直径4.2米,发射重量达23吨”用词准确,体现了新闻的真实性。不过,“圆满成功”“全世界现役在轨最重的单舱主动飞行器”等语句,除了客观报道事实之外,是不是还隐藏了记者的情感态度呢?

王歆然:记者的情感和思想往往隐藏在字里行间。从时效性上来说,新华网在7月24日当天发布了消息,的确及时。《科技日报》则是在问天实验舱发射成功的第二天报道,时效性稍弱。

张景茜:这是因为新华网的消息侧重介绍“问天成功发射”这一具有重大新闻价值的事件,所以需要及时、快速、简要地报道。而第二则消息更侧重于介绍问天实验舱的功能和外形,需要在充分采访、了解资料的基础上报道,有一定的时间差。

王一诺:是的,两则消息在内容上各有侧重,这与媒体的定位有关。我觉得转载新华网的消息更好一点,因为新华网的受众是普通民众,这则消息语言通俗,适合各年龄段人群阅读。《科技日报》是富有鲜明科技特色的综合性日报,读者定位为科技专家、学者和科技爱好者,有一定阅读门槛,和咱们校报的读者定位不太匹配。

◆评析:

小组同学在讨论中进一步明晰了消息的特点。消息最大的特点是真实客观,消息的标题既要准确概括消息的主要内容,还要突出重点,简洁醒目。消息正文往往先用导语,以简要的文字集中呈现最重要的新闻事实,接着在主体部分具体叙述新闻事实,常常按照重要性递减的原则,也就是“倒金字塔结构”来安排新闻事实。需要注意的是,媒体的定位不同,所报道的内容、形式也有区别,因而我们在进行消息写作时,也要考虑媒体定位和读者对象。

2.创作显身手

确定了“问天”专版的头条,其他版面还需要两份稿件。请你们结合观摩和采访的素材,进行新闻写作,大显身手吧!

示例一:

一飞问苍穹

——见证“问天舱”升空超燃瞬间

“五,四,三,二,一……点火!”北京时间14时22分22秒,搭载问天实验舱的长征五号B遥三运载火箭,在海南文昌航天发射场点火发射。原本激动的人群,不约而同地屏住呼吸,目光紧紧锁住发射塔。

火箭下方先是散出丝缕白烟,紧接着明亮的橙黄色火焰愈来愈猛烈,周遭水雾溅漫,火焰骤然炸开,“嘭”的一声,两道长达数十米的火焰从火箭尾部喷射而出,阵阵白烟蒸腾而起。火箭挟烈焰腾起,以地动山摇之势直冲云霄,仿佛在“大海”中劈波斩浪,身后漫散的白烟,如同海浪中的泡沫。

约495秒后,指挥室又传捷报:“问天实验舱与火箭成功分离并进入预定轨道,发射取得圆满成功!”

一瞬间,整个海滩沸腾了,欢呼声一浪高过一浪,人们手中的旗帜摇得更加卖力。红浪翻涌,与一飞冲天的火箭上那熠熠生辉的国旗遥相呼应。

问苍穹,探碧天,中国航天更上一台阶。

(杨梓艺 张景茜)

示例二:

屈子问天传千年 航天之梦今日圆

“中国航天的成就是十分惊人的。”2022年7月24日,在文昌航天发射场,问天实验舱被成功送入太空后,一位金发碧眼的美国女中学生说。在全球,像这位美国女生一样,为“问天”激动,为中国航天事业惊叹的外国人,还有许多。

这些来自海外的赞美与欢呼,折射出的是世界对中国的关注和中国对世界航天事业的贡献。“日月安属?列星安陈?”千年前的疑问,正在一点点被解答。“天问”不再只是屈原一人的问,而是全中国乃至全世界对宇宙发起的一项邀约。航天事业的每一次新突破,汇聚成中国数代航天人探寻太空的行动轨迹,编织成可望而可即的航天梦。

“问天”不仅是每一个中国人的期许,而且映照着一个国家的担当、执着与果敢。

(王一诺)

◆评析:

两篇新闻稿分别选择了新闻特写与新闻评论的形式对“问天舱”的成功发射进行了报道。第一篇特写关注到了发射现场激动人心的场面,捕捉了倒计时、点火、升空、发射成功这几个画面,恰当反映新闻事实,让读者在知晓“问天舱”发射成功的同时,又能够详细了解“问天舱”是怎样发射的,既展现了新闻报道的全面性,又提高了新闻作品的表现力。第二篇新闻评论根据“问天舱”成功发射这一世界瞩目的新闻事实,从屈原“问天”溯源,揭示中国在航天领域的突破为人类探索太空事业作出了重要贡献。小作者具有历史眼光和国际视野,理性客观地论述了“问天舱”成功发射的意义。

同一新闻事件,可以选择不同的角度来报道。角度的选择与媒体的定位、新聞的主题、记者的新闻眼光息息相关,报道时,要注意抓住新闻的核心价值。不同的新闻体裁,有不一样的写作要求。新闻特写要求我们截取新闻事实中最有特点的“横剖面”,运用细节描写,对新闻事实进行再现与放大,注意侧面的烘托和感受的真实描绘,营造现场感。新闻评论要求我们根据新闻事实,提炼观点,选用恰当的论证方法,按一定逻辑摆事实、讲道理,语言既要通俗,又要便于传播,还要简练而发人深省。

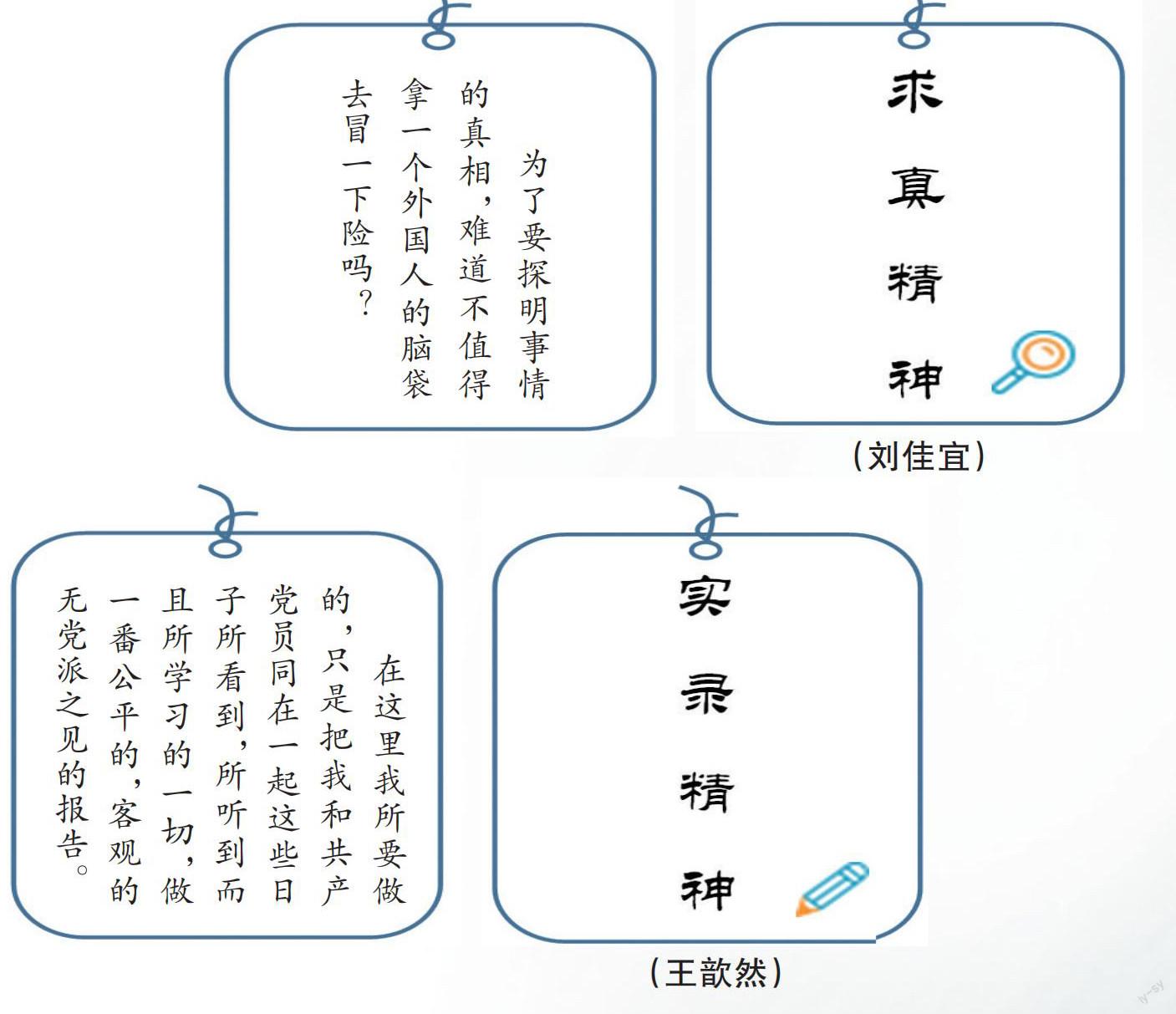

任务四:探寻新闻精神

本期见习已经接近尾声,你和小伙伴们想制作一套书签,赠送给下一期见习小记者,鼓励他们践行新闻精神。主编建议大家借助《红星照耀中国》的阅读体验来制作书签,表达对新闻精神的理解。

提示:

你可以在书签正面摘录《红星照耀中国》中体现作者埃德加·斯诺新闻精神的语句,在书签背面提炼关键词,表达对新闻精神的理解。

示例:

◆评析:

美国记者埃德加·斯诺带着大量的疑惑,开始了“探寻红色中国”之旅。在当时,没有人能用亲身调查的事实准确解答这些问题,这是一个新闻空白点。斯诺的关注既源于他强烈的好奇心和求真求实的态度,也是因为他关心时事,独具新闻眼光。在苏区四个月的探访,斯诺通过观察、访谈、记录,获取了大量资料,并进行分析、判断,一一解答了自己的疑问,这得益于他自主思考,独立识断;在陕北苏区进行采访期间,他通过调查、采访,断定中国共产党以及中国工农红军才是将中国从水深火热之中解救出来的真正力量,这是一名新闻人的敏锐洞察力的体现……《红星照耀中国》的成书过程,让我们知道,作为新闻人,我们要不畏艰难,追求真理;关心时事,捕捉新闻线索;尊重事实,言必有据;冷静客观,独立思考。同学们据此制作书签,不仅自身受益良多,还能鼓舞下一期的见习小记者们!

这一期情境读写活动,我们作为见习小记者,走进编辑部,直面新闻采编现场。我们通过完善《新闻入门手册》,明确了新闻的特征;通过观摩央视记者的采访,习得了采访技巧;通过草拟采访提纲,模拟了采访现场;通过选择头版消息,明确了消息的特征、结构、语言与价值;通过完善专版内容,尝试了新闻写作;还通过制作书签的活动,理解了新闻精神。

经历了这一趟新闻之旅,相信各位“小记者们”现在可以自信地对主编说一声:“让我写!我可以到现场去!”快去试一试吧!