人工智能在间质性肺疾病评价中的应用进展

孙海双,杨晓燕,刘敏,代华平,王辰

1.吉林大学第一医院呼吸与危重症医学科,吉林 长春 130021;2.中日友好医院呼吸与危重症医学科 国家呼吸医学中心 国家呼吸临床研究中心 中国医学科学院呼吸病学研究院,北京 100029;3.中国医学科学院 北京协和医学院,北京 100730;4.首都医科大学,北京 100069;5.中日友好医院放射诊断科,北京 100029;*通信作者 刘敏 mikie0763@126.com;代华平 daihuaping@ccmu.edu.cn

间质性肺疾病(interstitial lung disease,ILD)是一大类疾病的总称,以肺泡和肺间质广泛的炎症和纤维化为基本病变,最终可导致肺部结构破坏和呼吸衰竭,严重威胁人类健康[1]。ILD有多个亚型,且不同亚型的自然病程、诊疗方法及预后差别较大[2]。目前诊断ILD主要依靠临床-影像-病理3个方面相结合的模式。病理检查是一种侵入性检查方法,除给患者带来身心与经济负担外,还可能引起不同程度的并发症。高分辨CT(high-resolution computed tomography,HRCT)能展现疾病的病灶形态及分布特点,实现对该疾病的初步诊断,具有清晰度高、无创性及可重复性等优点,是ILD初步诊断及后期随访过程中评估疾病进程和预后的常用辅助检查方法。然而,ILD的影像表现复杂,不同类型的ILD病灶极易混淆,且HRCT数据量较大,往往依靠医师的主观判断;此外,我国医疗资源分配不均,医师水平非同质现象较为明显,常导致ILD无法被及时、正确地诊断与评估。因此,开发自动算法识别不同类型的病灶,并进一步对病灶所占比例进行自动定量,提供更客观、稳定的结果,将极大地减轻医师的负担。本文拟深入分析人工智能改善ILD诊断评估的方式,重点是卷积神经网络(convolutional neural net-work,CNN)对ILD评估的研究进展。

1 人工智能、机器学习与深度学习

1.1 人工智能的基本概念及在医学中的应用 人工智能是当今科技发展最具代表性的前沿方向。作为可模拟人脑并对人类智能进行延伸的一类学习方法,人工智能技术目前已广泛应用于医学领域[3-9],在医学影像诊断中的价值尤为突出。人工智能在部分领域中已接近甚至达到人类专家水平。人工智能辅助诊断已成为医学发展的重要趋势。

1.2 机器学习的基本概念及在医学中的应用 机器学习是人工智能的一部分,是计算机在积累的数据中自动学习的人工智能领域。机器学习通过大量数据进行学习训练,随着经验的积累,具有更强的自主学习进化能力,而不是完全基于预先设定的规则,从而实现对模型准确率限制的突破,极大地提高了模型的效率。此外,机器学习允许被标记的放射学图像作为输入数据,并为新出现的未知数据生成相应的标签。

1.3 深度学习的基本概念 深度学习算法是机器学习的一个子集,深度学习因其能够利用原始数据提取特征和预测结果而受到广泛关注。深度学习意味着计算机拥有更复杂的多层算法,这些算法相互连接,并按重要性进行分层。实质是构建包含大量隐藏层的机器学习模型。这些层积累输入数据,并提供输出,系统可以自主从输入数据中学习到新的特征,并进行输出,同时对模型进行优化[10]。它可以通过海量训练集学习有价值的特征,从而提升分类及诊断的准确性。然而,当隐藏层节点过多时,训练时间会相应延长,导致泛化能力降低。此外,当训练数据分类不平衡时,预测结果就出现偏倚,从而出现过拟合问题。这在某种程度上可以通过增加数据量、建立适量的隐藏层节点数、降维及减少模型复杂度改善。

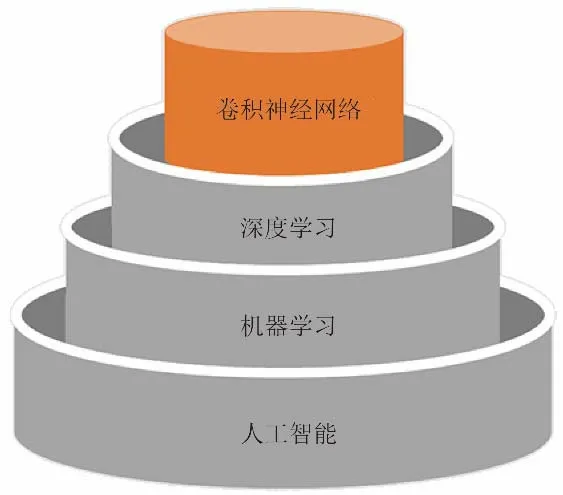

1.4 CNN的基本概念 CNN作为监督学习下的代表性深度学习模型,应用最为广泛。CNN由3种结构组成。其中卷积层利用特定大小的卷积核对深层次的特征进行提取和学习。池化层常位于卷积层的下一层,并对其提取到的特征进行压缩和降维,以降低网络参数的数量级,从而减少运算数据量[11]。而通过将提取到的特征以非线性的方式进行组合,并将其输出,全连接层完成模型的最终步骤。近年,迁移学习打破训练数据量不足对机器学习的限制,以前馈方式修正和优化被其他数据训练过的模型的低网络层权重,再用现有数据训练调整高网络层权重。将迁移学习与CNN训练相结合,可以降低算法对数据量的要求,缩短训练时间,从而提高分类或诊断的准确性。图1直观展示了人工智能及其子领域的关系。概括来说,人工智能是用于开发和拓展人类智能的一项科学技术;机器学习作为人工智能技术的一种,可以在没有明确编程的情况下自动学习与优化;深度学习是包含多层神经网络的机器学习技术。CNN作为一种前馈神经网络,是深度学习的代表算法之一。

图1 人工智能的层次和子领域

2 人工智能在ILD中的应用

HRCT可以通过展现ILD的病灶形态及分布特点,实现对该疾病的初步诊断,也是ILD随访过程中评估病情进展常用的辅助检查。ILD在HRCT上的典型表现为网格影、蜂窝状影、磨玻璃影、实变、微小结节、肺气肿或以上各型的组合[12-13]。但在HRCT图像上区分不同的肺组织模式极具挑战性,尤其使用基于感兴趣区的小样本分类时,不同组织类别可能显示相似的外观,而同一组织类别的不同受试者之间可能存在显著差异,因此当结果不确定或出现混合的影像学表现时,CNN往往需要大量的图像样本进行训练。目前人工智能在ILD中的主要任务是肺部和病灶的分割以及疾病分类。

2.1 基于人工智能的ILD肺分割 准确的肺部分割是HRCT图像分析的前提。分割错误导致的肺边界不正确很可能影响后续分析。传统的图像处理方法对肺部疾病患者的肺边界很难识别,因为这类疾病缩小了肺组织与周围结构的差别。为此,Park等[14]提出一种基于最先进的CNN分割架构2D U-Net对包括隐源性机化性肺炎、寻常间质性肺炎和非特异性间质性肺炎在内的ILD进行肺分割,并在单独的训练、验证和测试集中对模型进行优化。与传统肺分割相比,深度学习方法显示出更好的分割性能。然而对于肺门区域的分割仍有一定的偏差,即使在“金标准”中这种偏差也难以完全避免。未来的研究可以通过纳入更大数量及更多种类的肺部疾病影像,设计更先进的模型强化对肺门区域的分割。

2.2 基于人工智能的ILD病灶分割 针对ILD的多种病灶,Anthimopoulos等[15]设计并训练了最早的CNN之一,对ILD 6种病变模式与正常肺部组织的识别准确率达到85.5%,从而展示了深度学习对肺组织特异性的识别能力。但CNN尚不能良好地分辨纹理特征相似的肺间质性病变,如易混淆的网格影、蜂窝状影及磨玻璃影/网格影。但在临床上,这些影像表现在区分非特异性间质性肺炎和特发性肺纤维化中有重要意义。为了应对这些困难,Kim等[16]通过增加CNN卷积层的数量,准确率从81.27%提高至95.12%,降低了网格影/蜂窝状影等易混淆模式之间的错误分辨率,并建议采用更复杂的深度学习方法诊断ILD。Wang等[17]提出一种多尺度旋转不变的CNN算法,以克服患者在扫描过程中的运动和呼吸对肺体积大小的影响。错误率随着CNN层数增加而降低,与Kim等[16]的研究类似。然而,这两项研究相对复杂,需要大量的计算资源,对后期算法的应用及普及造成了一定困难。因此,基于有限的数据量及标注所需大量人力的现实问题,Huang等[12]采用无监督的方式对未标注数据进行学习,并提出了一种新颖的两阶段迁移学习策略,成功降低了对训练数据的需要和标注成本,促进深度学习在生物医学领域的应用。此外,Bermejo-Peláez等[18]通过深度CNN的集合,纳入2D、2.5D和3D架构,由此产生的集合性能对病灶识别平均敏感度达到91.41%,平均特异度为98.18%。随着研究的深入,无监督学习极大地减轻了人为标注所需的巨大工作量。同时,迁移学习通过增加样本量解决了原始样本数据短缺的问题。基于以上技术的改进,人工智能对病灶分类的准确性得到显著提高,并为ILD疾病分类和预后评估提供了诊断基础。

2.3 基于人工智能的ILD疾病分类 Walsh等[19]开发了一种具有人类专家水平的深度学习算法,用于在HRCT上对纤维化肺疾病进行分类。该算法的出色表现推动了深度学习在ILD诊断领域的研究进展。最近的一项研究[20]开发了一种基于机器学习的计算机辅助诊断算法对特发性肺纤维化进行分类,其准确率(81%)与放射科医师相似,并且明显高于Walsh等[19]的研究。由于不同类型ILD治疗方法及预后差别较大,早期识别ILD的不同亚型有利于早期干预并改善预后,此外,人工智能在ILD分类中的应用,不仅可以减少不必要的有创检查,也有利于评估预后,具有重要的临床应用潜能。然而,上述研究主要专注于对ILD疾病的分类,而未对其进行精确的定量分析,这在疾病进展及预后评估中尤为重要。

2.4 基于人工智能的ILD严重程度评估 在人工智能逐步实现病灶识别及疾病分类的高准确率基础上,其对于疾病严重程度的评估也取得了优秀的成绩。Zhang等[21]开发了一个基于胸片的CNN模型,对尘肺分期的准确率为92.7%,优于两组放射科医师的准确率,这项开创性的工作在一定程度上证明了人工智能辅助医学影像在职业性肺部疾病筛查和诊断中的可行性和有效性。与此同时,Aliboni等[22]开发了一种CNN算法以量化慢性过敏性肺炎的不同病灶模式,病灶分割准确率达到85.5%,同时证明纤维化的CT征象范围与肺功能指数呈显著负相关。人工智能对于ILD分期及定量分析具有里程碑式意义,对于临床方案的制订、实施和疗效评估将具有重要的指导意义。然而,对于病灶定量分析的研究仍然缺乏,需要更多的研究结果对既往结论进行验证。未来的研究应进一步扩大样本量,对模型不断进行优化,并探索CNN在混合病灶检测及量化上的性能。

3 小结与展望

基于人工智能的深度学习是实现精准医疗的重要手段。深度学习算法在ILD诊断中展现出良好的性能与应用潜能。在一些研究中,深度学习已经达到甚至超出该领域专家的诊断准确率。对于各类病变模式的识别在很大程度上降低了临床医师对边缘化病变的错误诊断甚至漏诊。尤其是对于ILD严重程度的评估具有重要临床指导作用,并可以用于疾病发展的长期监测。然而,深度学习在医学影像中的应用仍然存在一些挑战。首先,大规模医学图像的获取较为困难,数据量的不足使算法容易出现过拟合问题。尽管迁移学习在一定程度上减少了算法对数据量的要求,但建立公共可用的医学图像数据库仍然是最根本的解决办法。其次,由于来自不同医学中心的图像质量不尽相同,这对特征提取及结果输出会产生一定影响,因此开发一种算法克服不同质量图像间的差异也是未来的研究方向。此外,深度学习是一种模拟人脑的算法,由于神经网络的相对不透明,很难可视化特定参数对算法最终输出的贡献。对于医学这种要求极为严格和精确的科学,模型的可解释性非常重要。因此,建立一种高质量的标注的医学图像数据库,开发更好的算法以可视化深层神经网络的内部工作将是下一阶段研究的热点。相信随着人工智能的进一步发展与完善,计算机辅助诊断技术将在医学影像乃至整个医学领域发挥关键作用。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突