新消费引领新供给

——18世纪英国的消费革命与产业发展

李 坤

(周口师范学院 马克思主义学院,河南 周口 466001)

一、问题的提出

自2015年11月10日习近平主席在中央财经领导小组第十一次会议上首次提出供给侧结构性改革以来,消费升级与供给侧结构性改革的关系成为学界关注的热点之一。很多学者指出,居民消费结构升级存在导致国家经济运行遭遇供需错配的可能。一方面,升级了的消费结构容易导致一些低端行业产能过剩;另一方面,国内供给水平尚难以匹配居民对高质量消费品需求日益增长的趋势。在经济全球化背景下,发达国家的产品填补了中国企业没有能力满足的消费市场,加快了居民消费结构升级,同时也更加凸显了中国市场供需失衡以及实施供给侧结构性改革的必须与必需——基于总量调控的需求管理无法有效化解供需失衡,只有借助供给侧结构性改革才能实现高水平的供需平衡。

从历史视角来看,全球背景下供给体系滞后于消费变革并不是当前中国独有的现象。18世纪英国发生了一场消费革命(1)如贾康《“十三五”时期的供给侧改革》,《国家行政学院学报》,2015年第6期;朱富强、朱鹏扬《经济增长的根源:投资推动抑或消费拉动——一个思想史的梳理和辨析》,《财经研究》,2016年第2期;厦门大学宏观经济研究中心课题组《需求结构升级转换背景下的供给侧结构性改革》,《中国高校社会科学》,2016年第3期;沈坤荣、刘东皇《以供给侧结构性改革推进经济新常态下消费成长》,《江苏行政学院学报》,2016年第6期;费少卿《基于供给侧改革视角的消费新政研究》,《商业经济研究》,2016年第11期;师博《供给侧结构性改革与消费升级》,《黑龙江社会科学》,2017年第1期;毛中根、杨丽娇《经济全球化背景下供给侧改革与居民消费结构升级》,《财经科学》,2017年第1期。,与当代中国供需市场较为类似。18世纪上半叶,英国消费革命的一个突出表现是国内舶来品消费市场的急剧拓展和消费数量的急剧增长。舶来品是英国消费革命的重要推动力,民族产品一度无法满足国内消费需求,到18世纪下半叶,英国启动工业革命,作为供给侧领域的伟大变革,成功跟上了国内消费变革的步伐。

可见,18世纪上半叶的英国与当前的中国存在惊人的相似之处——都处于全球贸易不断发展的时代背景下,舶来消费品推动着国内的消费变革,同时由于国内供给水平的限制,整体而言暂时无法生产与舶来消费品相媲美的产品,因此引发供需失衡的矛盾。面对新的经济形势,政府和企业意识到亟须适应国内消费需求的变化,创新发展民族产品满足民族市场,这对企业而言是顺应市场使然,对政府而言则意味着先进产业的成长和国家的强大。18世纪英国的经验能为当前中国的消费升级和供给侧结构性改革提供一些启示。

二、18世纪英国的消费变革与供给创新

(一)全球背景下的消费变革

改革开放后,中国经历着持续至今的消费革命。当前中国经历着的消费革命与18世纪英国经历的消费革命虽然相隔遥远的不同时代,但都发生在居民消费日益受舶来品影响的全球背景之中。

从全球视野来看,自18世纪始,居民消费环境发生重大变化——全球消费品贸易网络不断扩展,产品世界发生了迅速而巨大的扩张,消费活动大兴[1]。消费者越来越国际化,有机会消费来自世界各地的商品,这并不是当代消费者才享有的福利。早在18世纪,英国就经历了一场消费舶来品的革命,主要表现为以下两个方面。

第一,舶来奢侈品大众化。全球贸易扩张刺激着英国大众的舶来品消费欲望,茶叶、咖啡、糖等成瘾性进口消费品在18世纪之前英国大众的日常生活中并不是必需的,是独属于上层社会的奢侈品,但进口量的剧增使其在18世纪的英国成为大众消费品。东方的手工业商品如棉纺织品和瓷器,在18世纪之前的英国也是奢侈品,英国东印度公司发展了超越宫廷需求的、针对中产阶级甚至劳动大众的市场。英国仿制中国和印度商品的厂商,则将开拓针对国内中产阶级的市场作为排挤东方商品的手段,这有力推动了东方奢侈品的大众化进程。

第二,消费结构和生活方式的变化。18世纪的英国在衣、食、住、乐等日常生活的多个方面经历着巨大变化。当时,有品位的英国人只去销售印度棉纺织品的商店[2],印度印花棉布之流行就像今天的牛仔裤一样,印度棉纺织品在英国掀起一场服饰革命,推动棉布取代传统的毛织品。茶叶、咖啡、巧克力、糖等进口消费品则带来了一场饮食消费革命。中国的瓷器、漆器、屏风、壁纸以及印度壁毯等商品改变了英国的房屋装饰风格。来自东方的丝绸、瓷器、茶叶、棉布等消费品蕴含新的消费文化和生活方式,尤其吸引中产阶级,这与涉及腐败和堕落的珠宝、黄金等传统奢侈品完全不同。英国商人利用舶来品打造了新的消费习惯、品味和时尚。用瓷器喝下午茶,在18世纪成为英国人的一种家庭生活仪式。茶叶、咖啡、烟草等商品在特定的文化场所消费,这些场所(茶室、咖啡馆、烟馆)都是新的发明,是俱乐部文化和社交革命的一部分。没有茶、咖啡、糖等舶来品,西方国家的文化与社会就不是现在这个样子。与茶、咖啡、巧克力、烟草等商品相关的消费习惯、品味和时尚还被欧洲商人推广到全球,至今仍影响着我们的生活。

从历史视角看,欧洲并不一直都是商品和文化输出的强势一方。18世纪上半叶,中国的产品和文化在欧洲被格外推崇,作为瓷器、丝绸、棉布、漆器等高端消费品生产和输出大国,中国的消费品一度占领欧洲市场,对欧洲物质文化和日常生活产生了巨大影响,推动了欧洲,特别是英国消费革命的发生和向消费社会的转型[3]。改革开放后,中国消费变革的发生除了得益于国家经济发展,也离不开西方商品和消费文化的强势影响和推动——正如18世纪上半叶中国商品大规模进入英国并推动着英国的消费革命一样。

(二)消费转型期的供需失衡

16至18世纪上半叶,中国拥有具备世界竞争力的手工业(如制瓷业、丝织业、棉纺织业),中国消费品在全球具有高端地位,而英国相关产业的生产水平远不及中国,再加上英国的高工资经济模式和民众旺盛的购买力[4],英国消费者对中国商品较为偏爱。中国商品在英国的消费市场逐渐形成并不断发展,在推动英国消费革命的同时,也导致了英国供需失衡,即民族产品满足不了消费转型期的民族市场,形成了中国产品充斥英国市场的局面。

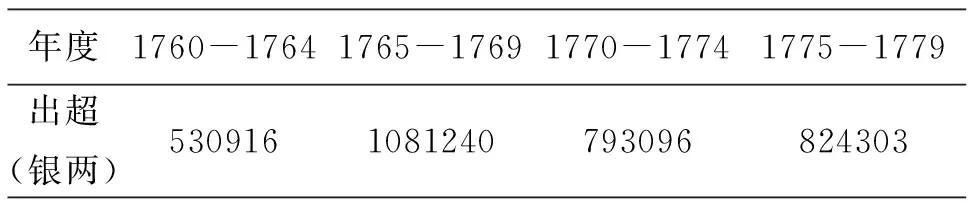

英国供需失衡的一个后果,即大量白银流入中国,换取中国的消费品。在中英贸易中,虽然进口英国商品数量较少是导致白银净流入中国的重要原因,但若不是中国消费品在英国拥有竞争力和广泛市场,广州十三行商也不可能在与英国东印度公司的贸易中大量出超(见表1)。有欧洲学者提出,在16世纪中期到19世纪初的全球贸易中,中国获得了世界白银总产量的将近一半(2)从16世纪中期到19世纪初,中国通过对外贸易获得白银约60 000多吨,占世界总产量137 000吨的近一半。参见(德)贡德·弗兰克《白银资本:重视经济全球化中的东方》,刘北成译,中央编译出版社,2000年,第208-210页。,反映出中国消费品在欧洲和世界市场的优势地位。

表1 广州十三行商在对英国东印度公司贸易上的出超(1760-1779平均数)

与18世纪的英国一样,当前中国居民购买力也很旺盛。按照国际零售业发展的经验规律,人均年收入突破7000美元将促使居民消费行为发生转变:价格敏感度降低,商品品质诉求提高。早在2015年,全国在岗职工年平均工资63 241元,高于7000美元[5]1。中国居民对优质商品的需求迅速增长成为趋势,但民族产品无法有效对接居民升级的消费需求,外国优质商品则迎合了转型期的消费需求,填补了民族产品供给与消费需求间的缺口,大量消费流向国外商品。

目前,中国居民从国外购买奢侈品逐步变为到国外购买日常消费品,连感冒药、电饭煲、马桶盖、婴儿奶粉、纸尿裤等产品都要到国外购买。日益壮大的海外购既凸显民族产业供给水平不足,也是中国经济供需失衡的一个显著表现。

(三)消费引领下的供给培育

在整个18世纪,英国消费革命的发展并非仅依赖消费品进口。消费革命要持续,培育新供给和提升产业实力是关键。英国是一个从16世纪起政府深受商人影响的国家,发展制造业和贸易是最快捷安全的两个致富途径[6]。而中国和印度在打造高端消费品方面的成功吸引了英国。当时的高端消费品,如棉布和瓷器,推动英国形成和发展了新的消费市场和消费文化。新消费带来的商机刺激着新供给,18世纪英国工业发展的主要内容即创造新产品,其中就包括棉纺织品和瓷器。英国从零起步,模仿东方建立了棉纺织业和制瓷业,18世纪下半叶,棉纺织业甚至引爆工业革命。英国不但逆转了东方的棉布和瓷器在本国消费市场建立的优势局面,还试图抢占原本属于中国和印度的全球市场,并在19世纪取代中印成为棉布、瓷器等高端消费品全球市场的领导者。在民族产业的滋养下,英国的消费革命继续向前发展。

18世纪下半叶英国成功建立具备国际竞争力的“新供给”(棉纺织业和制瓷业),可以说是消费升级引领供给侧结构性改革的历史典范。全球贸易加速发展带来的大规模舶来品进口推动英国消费变革,经历消费转型期的英国面临民族产品无法满足国内消费的困境,于是瞄准民族市场、紧随消费变化大势的棉纺织业和制瓷业建立了。消费变革的时期也是英国工业转型升级的时期。面对日益激烈的全球贸易竞争,英国将抢占国内外市场与产业转型升级结合起来,在东方作为手工业品的棉布和瓷器,在英国成功实现机械化生产,英国工业在重塑民族市场和开拓全球市场的过程中顺利实现转型升级,提升了国际竞争力。英国“新供给”的“新”,不单指棉纺织业和制瓷业是英国模仿东方建立的产业,还指英国对引进的东方传统手工业实施了机械化改造。

当前的中国与18世纪上半叶的英国面临相似的问题——全球背景下大量舶来消费品涌入,国内消费变化日新月异,消费新趋势亟须供给侧与之相匹配。

三、新消费引领新供给:以18世纪英国制瓷业的发展为例

15世纪之前中国瓷器已行销亚非,但鲜有瓷器现身欧洲。随着1500年后大航海的发展,欧洲商人东来加入瓷器贸易体系。由于欧洲通过海外扩张积累了大量财富,因而逐渐成为华瓷最大的海外市场。从16世纪葡萄牙人来华算起,约三个世纪内共有三亿件华瓷沿着“海上瓷器之路”进入欧洲,也即这三百年间华瓷外销欧洲每年高达三百万件[7]27。当时,瓷器消费在欧洲是一种新兴消费,中国瓷器对欧洲人的消费文化、时尚品位、社会习俗和日常生活都产生了改造性影响。

首先,中国瓷器改变了欧洲的餐具。长久以来欧洲下层社会使用陶器和木制餐具,上层社会则使用贵金属餐具。16-17世纪中国瓷器在欧洲尚属于奢侈品,拥有瓷器是时尚、身份和地位的象征,在欧洲上层社会的餐桌上,瓷器和贵金属餐具一样被珍视。随着中欧瓷器贸易规模的扩大,18世纪上半叶中国瓷器进入英国千家万户。截止到1720年,伦敦三分之一的中产阶级家庭拥有瓷器。从1720年后的25年内,英国进口的中国瓷器达3000万件[8]。瓷器在英国逐渐由上层社会享用的奢侈品转变为家庭日用品,英国大众的陶器餐具也被瓷器取代。中国瓷器能进入广大英国家庭,除了归因于进口数量的剧增之外,还由于中国瓷器远胜英国到处可见的陶器。瓷表面不透水,令细菌滋生的机会减少,而陶制器皿的孔隙、刮痕之中易藏腐败的食物,瓷器餐具较陶器餐具实用,它更卫生,有助健康的改善。茶叶、咖啡、巧克力等热饮的流行也有助于茶具、咖啡具、巧克力具等瓷器的普及。

其次,中国瓷器改变了欧洲的餐桌礼仪。餐桌礼仪是现代化的一大标志,今天西方的餐桌礼仪其实是源于中国瓷的传入。17世纪之前,在欧洲很少有人单独进食,众人共享一杯、一碗、一盘、一勺吃喝。一人一套的搭配式餐具的高雅时尚承自明代,西方商人或耶稣会士将信息传回欧洲,在痴迷中国文化和瓷器的时代背景下,集体共享餐器的进食风俗随着中国瓷器走上餐桌而开始从欧洲社会消失。餐桌礼仪的重点也开始从如何共享公碗,转向如何正确使用个人独用的整套杯盘刀叉,全桌人人各有一套餐具,每人也都遵守适当的行为准则[7]301-306。西方的进餐习俗由于中国瓷器的大众化而彻底改变。可以说,中国瓷器推动了欧洲文明的进程。

再次,中国瓷器影响了欧洲室内的陈设装饰。16-18世纪上半叶中国瓷器之所以流行欧洲,不仅在于作为餐具使用,也因为当时刮起了一股新的消费时尚风,瓷器恰逢其盛,这股时尚风亦即室内布置的兴起。作为陈设瓷,瓷器摆放在壁炉架上、搁板上、橱柜内、镜子前[7]313,客厅里、餐桌上都以摆设中国瓷器为时尚。作为装饰瓷,墙壁、天花板、窗户、桌椅流行用瓷镶。中国瓷器对欧洲物质和消费文化产生了巨大影响。

最后,中国瓷器影响了欧洲消费者的审美趣味。18世纪上半叶随着中国瓷器在欧洲的普及,纤细清淡色调的中国瓷器直接影响了洛可可艺术的形成。洛可可艺术的主要特点是柔和轻快、轻盈纤细、精致典雅,与中国瓷器和中国艺术有相通之处。18世纪上半叶洛可可风格取代了以富丽堂皇、繁复夸饰著称的巴洛克风格,转变了欧洲消费者的审美趣味,形成了以模仿中国风格为时尚的中国趣味,日常生活也烙印着中国的痕迹。当时法国哲学家克里姆写道:“有一个时候,每家的桌上都陈列着中国的物品,我们许多器具的样式是模仿中国的。”[9]

18世纪上半叶,中国瓷器在欧洲的消费市场发展得很庞大了,瓷器消费这项新兴消费开始对欧洲瓷器制造产生显著的引领和拉动作用。欧洲社会的瓷器消费热潮引发巨大的贸易逆差,欧洲政府无法坐视白银外流,但欧洲消费者的日常生活越来越离不开瓷器,通过进口替代摆脱对华瓷的依赖成为唯一选择。同时,随着欧洲瓷器消费市场的不断扩大,欧洲商人不满足只获得中国瓷器的商业利润,也希望挑战中国的产业实力,进而获得瓷器的生产利润。

欧洲政府和商人在发展制瓷业上利益一致。中国瓷器商人面对的贸易对象不只是欧洲商人本身,还有其背后的国家政府[10]。欧洲政府组织研发瓷器,设立制瓷厂,同时还派出工业间谍到中国窥探制瓷秘密(3)来华刺探制瓷技术最有成效的是法国传教士殷弘绪,他是一个披着传教外衣的经济间谍,于1709年通过进贡法国葡萄酒讨得康熙欢心,被允许常驻景德镇传教。中国瓷器的核心秘密暴露在他面前。长久以来欧洲未能成功烧制瓷器的关键原因是不了解制瓷原料。殷弘绪将打探到的制瓷流程写成长信,连同制瓷原料寄回欧洲。1716年这封信发表在《科学》杂志上,中国瓷器的秘密——白不子加高岭土的二元配方,对欧洲不再是秘密了。。18世纪上半叶,英国人了解到了中国瓷器的制作秘密,此后,英国民族制瓷业开始迅速发展。英国政府不断提高华瓷进口关税,为民族制瓷业发展提供贸易保护。英国专利制度也认可对中国制瓷技术的模仿,颁布了许多瓷器生产的专利。18世纪英国制瓷业的领军人物乔赛亚·韦奇伍德(Josiah Wedgwood,1730-1795)就拥有制瓷专利。成立于1754年的英国“艺术、制造和商业促进协会”,作为专利制度的一个补充,为发明者提供费用,其成立宣言是在英国打造“质量经济”,鼓励模仿舶来奢侈品,生产与舶来品质量一样好且具有出口竞争力的商品。

18世纪五六十年代,尚处于起步阶段的英国制瓷业为尽快立足被华瓷长期占据的国内市场,大量仿制华瓷,对华瓷的色泽、图案、纹饰、造型竞相仿效。随着英国制瓷业的发展壮大,英国商人不再刻板模仿华瓷风格,而是创新发展具有民族特色的瓷器,试图通过重塑和引领瓷器消费市场的时尚品位,进而将华瓷排挤出民族市场。如韦奇伍德于1759年创办的以自己名字命名的韦奇伍德瓷器(4)乔赛亚·韦奇伍德于1759年在斯塔福德郡创办的韦奇伍德瓷器(Wedgwood),经过数代人的经营,成为瓷器中的奢侈品和英伦时尚的象征,受到全世界成功人士和社会名流的推崇,但于2009年宣布破产,历经250年。,以复兴欧洲古典主义艺术风格著名。他打造的乳白陶和浮雕玉石系列作为陶瓷新品种,引领了欧洲瓷器消费市场的新古典主义时尚品位,使得中国情调和洛可可风在英国市场节节败退。最终,在英国商人的打造下,18世纪下半叶英国陶瓷界的新古典主义兴起,消费市场不再迷恋洛可可风,而随着消费者时尚品位的改变,曾经风靡英伦的华瓷热逐渐降温。

英国瓷器商人在争夺民族市场的过程中不只是革新产品和重塑时尚品位,也革新生产过程。18世纪下半叶,韦奇伍德第一个将蒸汽引擎应用于瓷器生产,英国商人用工厂和机器代替作坊和手工,工业革命彻底击败了中国制瓷业,实现了本土瓷器消费市场的供需平衡。1791年英国政府下令停止进口中国瓷器,英国大批量的瓷器订货也到乾隆末为止。

英国瓷器商人的目标不只是占领民族市场,也与中国瓷器在全球市场一较高下,从而取代中国瓷器成为全球消费品。韦奇伍德游说驻外大使和英国旅人在全球各地宣传他的陶瓷产品。这也是1793年马戛尔尼想传递给中国的信息(5)1793年马戛尔尼使团访华,韦奇伍德瓷器是献给乾隆皇帝的礼物之一。使团副使斯当东在其访华日记中写道:“礼品送到圆明园后……许多人前往参观……大家的注意力都集中于瓷器上。中国人对于瓷器每个人都内行。送来的瓷器是韦奇伍德先生最新最精彩的产品,得到大家普遍称赞。”这些所谓对瓷器很内行的中国贵族和官员非但没有为国家制瓷技术被别国所得而忧虑,反而称赞对方的瓷器,可见中国上层社会对于当时国际经济竞争观念和形势的无知。参见(英)斯当东《英使谒见乾隆纪实》,叶笃义译,群言出版社,2014年,第371页。值得一提的是,乔赛亚·韦奇伍德的外孙便是提出“物竞天择、适者生存”的生物进化论奠基人达尔文。——以前欧洲的一亿人口是中国商品的市场,现在,是时候该为英国商品在中国的三亿人口中寻找市场了。19世纪上半叶,以韦奇伍德瓷器为代表的英国瓷器品牌,不断挤压中国瓷器的国际市场。中国瓷器在16世纪至19世纪经历了从占有世界瓷器生产和贸易垄断地位到失去海外市场和生产垄断地位的境地。不仅如此,鸦片战争后,英国瓷器大量进入中国,曾经的世界瓷厂景德镇也陷入困境,外瓷“夺我外洋之销路犹以为未足,进而夺我国之销路矣”[11]。

四、几点启示

(一)全球背景下后发国家消费变革与供需失衡共存是普遍现象

在全球联系不断紧密的时代背景下,拥有发达的消费品工业的国家,会对欠发达国家居民的消费产生深刻影响。欠发达国家的居民追捧和消费来自发达国家的新式和先进消费品,这类消费品的传播速度比生产技术的推广和民族产品供给的建立更加容易,使居民消费可以不依赖本国生产水平而产生阶跃[12],即消费跑在生产能力的前面,造成生产能力滞后于消费变化。这种供给和需求的矛盾是全球背景下后发国家所特有的一种现象。商业革命时代的英国和改革开放后的中国都遭遇这种现象。

(二)供需失衡对中国产业发展的潜在危害

经济全球化使得一国供需不匹配的矛盾更加突出和普遍,当一国的消费先于生产发生变化,若民族产品供给水平长期跟不上国内消费变革的步伐,国家势必会在全球经济竞争中走向失败。18世纪,在政府和商人的合力打造下,英国的民族产品供给能力和水平成功跟上了国内消费变革的步伐,供需平衡的实现也意味着民族产业的成长和国家经济全球竞争力的提升,英国化解供需失衡的过程也是攀登产业体系高端位置的过程。

目前,中国生产的消费品有100多种产品产量居全球首位,是名副其实的消费品制造、消费和出口大国。与此同时,大量消费流向国外奢侈品甚至日用品,中国消费品工业规模巨大但有效供给能力和水平难以适应消费升级的要求。消费外流表面上不利于国内消费市场的总量规模扩大,削弱了居民消费增长对经济增长的拉动。实际上,在全球经济一体化的今天,若升级的消费需求长期主要被外国商品所满足,不仅使本国消费为他国产业发展作了嫁衣,而且解除了供需不匹配态势对民族产品供给体系的发展推力,妨碍了消费升级对产业升级的引导和拉动作用,导致国家在国际产业分工中陷入“出口低端产品,进口高端消费品”的不利位置[5]4。

(三)供需失衡也能成为中国产业发展的机遇

16世纪开始欧洲逐渐将区域贸易整合为全球贸易,有史以来欧洲第一次从海外购买了大量新产品,正是因为对舶来品的需求量提高在前,才刺激了英国的机器生产。马克辛·伯格将东方奢侈品、全球贸易和英国的工业化联系起来,英国从中印的手工业奢侈品进口,首先推动形成新的消费市场,进而又引发模仿和创新,为国家发展提供了助力,并将瓷器、棉布等东方消费品提升到足以改变英国消费文化和推动工业发展的革命性地位[3]。这也说明,历史上英国正是在遭遇舶来品对国内消费产生广泛冲击的同时,创新发展了民族产品,实现了消费变革动力的转换,即民族产品取代进口消费品成为消费变革的第一推动力。

当前,与消费升级共存的供需失衡也是中国产业发展的机遇。第一,它反映中国的供给体系尚不能生产什么商品或提供什么服务,因而为产业升级和供给侧结构性改革指明了方向。第二,虽然供需失衡表明中国在消费升级的过程中民族产品供给体系滞后于消费需求,但也表明中国居民消费的繁荣,中国拥有的规模和潜力巨大的内需市场是任何国家都无法比拟的优势,不仅为产业升级指明方向,也为产业升级提供动力。18世纪的英国在舶来消费品推动下发生消费革命,形成名列世界前茅的内需市场,其制瓷业正是在国内供需失衡的背景下,立足本国的旺盛内需,在政府支持下成长起来并成功推向世界的。

(四)紧盯消费趋势,发展民族产品,化解供需失衡

中国出现消费升级与供需失衡共存的根本原因在于民族产品供给能力和水平不足,尚不处于产业体系的高端位置,不适应全球背景下居民消费升级的要求,解决问题的关键在于创新发展民族产品,唯有强大民族产品供给能力才是遏制消费外流、推动消费升级的根本之策。供给侧结构性改革的目的即是要强大民族产品供给能力,使其更适应消费升级和民族市场的变化,因此,推进供给侧结构性改革化解供需失衡是适应全球经济竞争形势的主动选择。

面对当前中国消费的繁荣和升级,应顺势而为,发挥消费对生产的引领作用,紧盯国内消费升级带来的民族市场,构建与消费升级相适应的民族产品供给体系,利用内需培育和提升民族产业竞争力,在与国外商品竞争民族市场的过程中加快产业转型升级,在与国外商品竞争全球消费市场的过程中抢占全球产业分工体系的高端位置。