绿原酸、c-di-GMP、人杀菌肽LL-37对铜绿假单胞菌生物被膜耐药性的影响

张 艳,赵淑珍,何 静,张 婷

(新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中医医院检验科,新疆 乌鲁木齐 830000)

铜绿假单胞菌(pseudomonas aeruginosa,PA)是诱发院内感染的主要致病菌,属于革兰阴性菌,在革兰阴性菌感染中的占比接近30.00%[1-2]。烧伤、肺囊纤维化等机体免疫力降低患者是PA感染高危群体,除了浮游菌外,生物被膜(biofilm,BF)亦是诱发PA感染的危险因素之一,并且BF形成是造成PA耐药性增强的主要原因之一。BF指细菌黏附于表面并分泌胞外物质包裹细胞,形成多细胞聚集膜状物,是自然界多数细菌的主要存活方式,具有致密复杂的结构,为细菌形成了抗生素屏障,最终造成细胞耐药性增强[3]。PA通过形成BF逃避宿主防御、生物杀灭剂、抗生素造成的损伤,进而诱发脑膜炎、角膜炎、囊性纤维化等疾病,对患者临床治疗以及感染预防管理均造成严重威胁[4-5]。因此研发抑制PA的BF形成与耐药性新方案已成为临床感染预防中亟待解决的问题。金银花主要活性成分包括的绿原酸,人杀菌肽LL-37是参与人体先天免疫的抗菌肽之一,c-di-GMP是在细菌中广泛存在的第二信使,c-di-GMP在细菌周期生长、分化等多个生理过程中均有参与并发挥一定的调控作用,与细菌的耐药性以及致病菌持久性间存在密切联系[6]。本研究旨在明确绿原酸、c-di-GMP、人杀菌肽LL-37对铜绿假单胞菌BF形成及其耐药性的作用,为后续新型抗PA药物的研发提供数据支持。

1 材料与方法

1.1材料 本实验使用的铜绿假单胞菌野生型由丹麦哥本哈根大学临床微生物科提供,本研究已通过医学伦理委员会审核准许。

1.2主要试剂与仪器 人杀菌肽LL-37购自南京肽业生物科技有限公司,绿原酸购自国家食品药品检定研究所,Muller-Hinton肉汤(MHB)、LB培养基、结晶紫、LIVE/DEADBacLight Viability Kit(Invitrogen)购自北京陆桥技术有限责任公司。二甲基亚矾(dimethyl sulfoxide,DMSO)购自北京索莱宝科技有限公司,无菌黏附载玻片购自江苏世泰实验器材有限公司,Multiskan酶标仪购自Thermo公司,JET BIOFIL24/96孔板购自广州洁特生物公司,BX53+DP80荧光显微镜购自日本奥林巴斯有限公司。

1.3方法

1.3.1人杀菌肽LL-37、绿原酸、c-di-GMP最低抑菌浓度(minimum inhibitory concentration,MIC)检测方法 取-80 ℃环境下保存备用的PA复苏24 h,选取平板上单个菌落在MHB液体培养基中进行接种,在37 ℃条件下摇床过夜后收集菌体,加入MHB培养基稀释至1×103CFU/L浓度。加入CLSI肉汤进行微量稀释后测定PA的人杀菌肽LL-37、绿原酸、c-di-GMP MIC,用DMSO溶解干预药物后,采用灭菌MHB培养基进行倍比稀释处理,人杀菌肽LL-37最终浓度为1 024、512、256、128、64、32、16、8、4 mg/L,绿原酸的最终浓度为16 384、8 192、4 096、2 048、1 024、512、256、128、64 mg/L,c-di-GMP的最终浓度为1 024、512、256、128、64、32 mg/L。在含有不同浓度药物的96孔中加入100 μL制备好的菌液,体系总体积为200 μL,阴性对照组仅加入等体积的MHB培养基,空白组仅加入等体积的菌液,在37 ℃下持续培养24 h后判定结果,培养基清澈且药物稀释浓度最小的为最低抑菌浓度。

1.3.2检测人杀菌肽LL-37、绿原酸、c-di-GMP对PA早期BF形成的抑制作用 按照1.3.1方法配置菌液以及药物浓度,依据1.3.1方法分组介入菌液以及药物后进行培养,早期BF形成后丢弃培养液,每孔用无菌双蒸水重复冲洗2次,人杀菌肽LL-37、绿原酸、c-di-GMP分别取6个孔各加入200 μL MIC药物,空白组加入等体积MHB培养基,在37 ℃条件下培养,持续24 h后丢弃药物培养液,采用无菌双蒸水反复冲洗3次,晾干加入220 μL 0.1%结晶紫染色,染色15 min后冲洗、晾干,加入220 μL 95%乙醇溶解,10 min后应用酶标仪检测590 nm波长处的各孔吸光度(optical density,OD)。

1.3.3PA运动试验 ①泳动干预实验。人杀菌肽LL-37组、绿原酸组、c-di-GMP组分别取6个孔各加入200 μL MIC药物,阴性对照组仅加入等体积的MHB培养基,在培养基中间层接种单个菌落,置于37 ℃环境中培养,持续24 h后观察以接种菌落区域为中心的云雾状区域并记录区域直径。②集群运动干预实验。人杀菌肽LL-37组、绿原酸组、c-di-GMP组分别取6个孔各加入200 μL最低抑菌浓度药物,阴性对照组仅加入等体积的MHB培养基,各菌株利用培养基培养过夜后稀释至OD590=0.05,各吸取5 μL菌株菌液接种于培养基表面,置于37 ℃环境中培养,持续24 h后观察以接种菌落区域为中心的生长区域并记录区域直径。

1.3.4检测人杀菌肽LL-37、绿原酸、c-di-GMP对PA早期BF形态的影响 按照1.3.1方法配置菌液以及不同浓度药液,24孔培养板中放置无菌盖玻片,加入1 mL制备的菌液,在37 ℃环境中培养,持续24 h形成早期BF后,丢弃培养基并加入无菌双蒸水反复漂洗,漂洗掉浮游菌,人杀菌肽LL-37组、绿原酸组、c-di-GMP组分别取6个孔各加入1 mL的最低抑菌浓度药物,空白组加入1 mL的等体积MHB培养基,持续培养24 h后附着BF载体,按照1∶1比例的Syto荧光染料与碘化丙啶配置,并按照1∶5 000比例加入灭菌生理盐水稀释,没过载体在避光条件下染色,30 min后取出载体,加入7.4 pH的PBS溶液,漂洗掉多余染料置于荧光显微镜下观察,记录PA的存活情况。活菌为绿色荧光,死菌均为红色荧光,二者重叠为橙色荧光。

1.3.5测定人杀菌肽LL-37、绿原酸、c-di-GMP对PA耐药性的影响 人杀菌肽LL-37组、绿原酸组、c-di-GMP组分别取25个孔各加入200 μL最低抑菌浓度药物,阴性对照组仅加入等体积的MHB培养基,按照倍比稀释法加入美罗培南药液,最终浓度为32、16、8、4、2 mg/L,选取平板上单个菌落在MHB液体培养基中进行接种,记录每组的5个最低美罗培南抑菌浓度,根据MIC值评估菌株的BF耐药情况[7],MIC≤4 mg/L为敏感,MIC≥16 mg/L为耐药,计算耐药率。

1.4观察指标 ①分析PA的人杀菌肽LL-37、绿原酸、c-di-GMP MIC值,对比PA早期BF形成中人杀菌肽LL-37、绿原酸、c-di-GMP的抑制作用,参考指标为OD590nm值;②比较各组的PA运动试验结果,包括泳动干预实验、集群运动干预实验的生长区域直径;③比较PA早期人杀菌肽LL-37、绿原酸、c-di-GMP对BF形态的影响;④对比人杀菌肽LL-37、绿原酸、c-di-GMP对PA耐药性的影响,包括耐药率。

1.5统计学方法 应用SPSS 24.0统计软件分析数据。计量资料比较采用t检验和SNK-q检验,计数资料比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1人杀菌肽LL-37、绿原酸、c-di-GMPMIC值及对PA早期BF形成抑制作用人杀菌肽LL-37、绿原酸、c-di-GMP的MIC值分别为64、256、32 mg/L,c-di-GMP组的OD590nm值明显高于人杀菌肽LL-37组、绿原酸组、空白组的OD590nm值,且人杀菌肽LL-37组、绿原酸组的OD590nm明显低于空白组,差异均有统计学意义(P<0.05)。人杀菌肽LL-37组、绿原酸组差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 PA早期人杀菌肽LL-37、绿原酸、c-di-GMP的BF形成抑制作用Table 1 Inhibitory effect of human bactericidal peptide LL-37, chlorogenic acid and c-di-GMP on BF formation in the early stage of PA

2.2各组的PA运动试验结果比较 人杀菌肽LL-37组、绿原酸组、c-di-GMP组的泳动干预实验生长区域直径、集群运动干预实验生长区域直径均明显低于阴性对照组,且人杀菌肽LL-37组、绿原酸组明显低于c-di-GMP组,差异均有统计学意义(P<0.05)。人杀菌肽LL-37组、绿原酸组差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 各组的PA运动试验结果比较Table 2 Comparison of PA exercise testing results in each group

2.3比较PA早期人杀菌肽LL-37、绿原酸、c-di-GMP的BF形态差异 空白组、c-di-GMP组BF浓密且呈绿色荧光,人杀菌肽LL-37组、绿原酸组绿色荧光明显减少,主要是红色荧光与橙色荧光,BF稀疏。见图1。

图1 PABF形态差异A.空白;B.c-di-GMP组;C.绿原酸组;D.人杀菌肽LL-37组Figure 1 Morphological differences of PA-BF

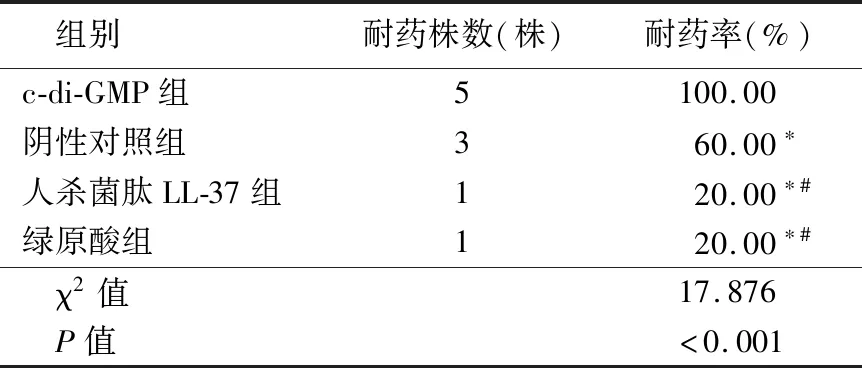

2.4人杀菌肽LL-37、绿原酸、c-di-GMP的PA耐药性比较 c-di-GMP组的耐药率明显高于人杀菌肽LL-37组、阴性对照组、绿原酸组,且人杀菌肽LL-37组、绿原酸组的耐药率明显低于阴性对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),人杀菌肽LL-37组、绿原酸组数据差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 人杀菌肽LL-37、绿原酸、c-di-GMP的PA耐药性比较Table 3 Comparison of PA resistance of human bactericidal peptide LL-37, chlorogenic acid and c-di-GMP

3 讨 论

本研究结果显示,人杀菌肽LL-37组、绿原酸组的OD590nm值低于空白对照组,人杀菌肽LL-37组、绿原酸组的PA运动试验直径明显低于阴性对照组,人杀菌肽LL-37组、绿原酸组红色荧光明显增多,且绿色荧光明显减少,提示绿原酸、人杀菌肽LL-37BF形成中均可发挥良好的清除作用。人杀菌肽LL-37主要由丝氨酸蛋白酶3在细胞外将hCAP-18裂解而成,hCAP-18是中性粒细胞特定颗粒中的主要蛋白质,在固有免疫系统中起到重要作用,因此抗菌能力良好,可以有效抑制BF的形成[8-9]。李更森等[10]研究表示烟曲霉BF形成中绿原酸可起到一定的抑制作用,绿原酸是金银花的主要有效成分,可以破坏早期与成熟期的生物膜结构,同时可以通过减少胞外基质促进药液对生物膜的渗透,增强杀菌作用,加快菌丝崩解,最终减少生物膜,与本研究结果相符,说明人杀菌肽LL-37、绿原酸均可以有效抑制BF形成。

本研究结果显示,c-di-GMP组PA运动试验直径明显低于阴性对照组,c-di-GMP组的PA存活情况与空白组相近,且明显优于人杀菌肽LL-37组、绿原酸组,空白组、c-di-GMP组主要为绿色荧光,c-di-GMP组的OD590nm值高于空白组,提示相比于阴性对照组或者空白组,c-di-GMP组的c-di-GMP水平增加,使其细胞运动能力降低,同时增加了PA的BF形成与PA存活率,进而降低PA的BF清除效果。分析抑制PA运动行为的作用机制如下:游泳运动指的是液体环境中的细胞通过旋转鞭毛进行运动的过程,c-di-GMP增加可以结合FleQ的Wallker A模体结合,进而对FleQ的ATP酶活性及其鞭毛组装基因转录过程产生抑制作用,最终导致细胞游泳运动能力降低[11]。而细胞集群运动是指在群体细胞基础上通过四型菌毛、鞭毛参与下进行的表面协同运动,c-di-GMP的合成与分解在细胞黏附表面进行集群运动过程中起到一定调控作用,c-di-GMP与鞭毛马达间存在密切关系,c-di-GMP可通过系列反应调控鞭毛马达,且c-di-GMP升高后,会使FlgZ蛋白以依赖c-di-GMP的形式对MotC产生作用,进而对集群运动产生抑制作用,而抑制细胞集群运动在BF形成具有重要作用,因此从整体上分析,c-di-GMP升高会限制细胞的运动能力,进而促进PA的BF形成[12-13]。另外Wan等[14]研究表示胞外多糖是BF形成的重要成分,c-di-GMP可以通过调控胞外多糖(exopolysaccharides,EPSs)的方式参与BF形成过程,c-di-GMP升高可以解除FleQ与pelA启动子结合产生的抑制pel基因的作用,将FleQ转化为激活因子,促进Pel多糖产生,进而促进BF的产生。结合本研究结果分析得出,c-di-GMP增加,可以通过抑制细胞运动行为、调控胞外多糖等多种途径参与PABF形成过程并起到促进作用。

致病菌形成BF后,被包裹在BF内的致病菌面对抗菌药物灭杀能力、微环境压力以及宿主自身的免疫攻击的耐受力增强,耐药率相应提高,因此抑制PA的BF形成是降低细胞耐药性的关键[15-16]。本研究结果显示,c-di-GMP组的耐药性明显高于人杀菌肽LL-37组、绿原酸组、阴性对照组,人杀菌肽LL-37组、绿原酸组耐药率低于阴性对照组。结合研究的BF形成结果可得出,绿原酸、人杀菌肽LL-37可有效发挥清除BF的作用,同时降低细胞耐药性,而c-di-GMP增加会促进BF形成,反向增加了细胞耐药性,因此降低c-di-GMP水平是抑制PA的BF形成以及降低细胞耐药性的新靶点。本研究仍存在一定不足,例如纳入的菌株数量较少,可能会影响耐药性检测结果的准确性,另外c-di-GMP浓度对BF形成具有重要影响,本研究未针对不同浓度c-di-GMP下PA的BF形成情况进行深入研究,研究设计思路上仍可进一步完善,可作为后续研究的一个重点拓展方向。

综上所述,PA的BF行程中绿原酸、人杀菌肽LL-37均可起到清除作用,而c-di-GMP具有抑制细胞运动能力的作用,并且通过该途径调控PA的BF形成过程,后续PA的BF防治中绿原酸、人杀菌肽LL-37以及c-di-GMP均具有广阔的研究前景。