浅析张家界阳戏的音乐特征

一、张家界阳戏历史概况

张家界阳戏是土家人吸收本地民间音乐元素而产生的地方性小戏种,是中国戏曲的第三代,和其他剧种一样具有“歌、舞、戏、文”多元一体的特征。

张家界原名为“大庸市”,位于湖南省西北部,属武陵山区腹地,澧水中上游,神秘的北纬30度附近,贯穿四大文明古国的纬线有着特别的地理意义,被专家誉为“三湘一绝、五溪奇葩”的阳戏就诞生在这里,被列为国家级非物质文化遗产。张家界是少数民族聚集地,以土家族居多,张家界阳戏是地域文明和土家族文化融合的表现。“汉不入境,蛮不出峒”就是这里的真实写照,交通十分闭塞,和外界之间很少交流 。[1-2]张家界阳戏是土生土长的本土文化及土家族文化的精髓所在。

傩戏是阳戏之母,傩戏在最开始的时候,具有仪式功能,再后来又逐渐朝着世俗化方向不断发展,而自身具备的仪式功能被进一步弱化,世俗娱乐性反而不断加强。《黄帝内经·素问》载:“阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母。”[3]万事万物皆有阴阳之分,傩戏包括具有仪式功能的“阴戏”以及娱人的“阳戏”。傩戏在不断发展,其内容具有较强的故事性和浓郁的生活气息以及地方特色,比如《孟姜女》和《龙王女》等优秀剧目。这些戏剧的问世都为傩戏拓宽了受众。傩戏自身的娱乐性也被唤醒,使得阳戏进入萌芽阶段。

具有陽戏音乐元素的最早曲谱被收于明代朱权的《神奇秘谱》中,证明阳戏在明代就已经出现。在明末至清朝中期,农业经济的发展促进了农业丰产仪式活动的频繁举行,同时也促进了戏曲的发展,此时审美戏剧如阳戏、花灯戏、花鼓戏等遍地开花。改土归流之后,土家族逐渐与外界进行沟通。阳戏班主要“阳、傩”二者兼得,或者是“阳、傩以及花灯”三者兼得,而且在当地的演出十分频繁。张家界阳戏在发展的过程中,还从当地的民间音乐中不断汲取营养,如吸收了哭嫁歌的拖腔、山歌中的润腔以及传统的花灯小曲等音乐元素。

阳戏在不断发展过程之中,经历了从二小(小丑、小旦)到三小(小丑、小生、小旦),再到“多行当戏”的阶段。湖南西北部地区的阳戏形成三个“路子”,主要是上路阳戏、南路阳戏以及北路阳戏。张家界的阳戏是北路阳戏之中的一个分支。

二、张家界阳戏的音乐特征

(一)剧目

张家界阳戏表现内容丰富、广泛,有很多剧目来自傩戏与花灯,演出的剧目内容主要是家庭伦理、道德观念、劳动故事、爱情等,如来自花灯载歌载舞的《捡菌子》《掐菜苔》,来自傩戏的《打求财》《扛扬公》等。其剧目大本戏较多,受到南戏的影响,传统阳戏剧目以悲剧居多,主人公的悲惨命运往往更能引起观众强烈的痛感与共鸣。如《打芦花》《琵琶记》《孟姜女》《柳荫记》《白兔记》《打经堂》等。

据资料介绍,阳戏的传统剧目有150余个。阳戏剧目选材来自人民群众的日常生活,将生活之中的小人物具体形象地做出刻画。同时,吸收当地的一些民间艺术表演形式,将其进行充分融合,如传统戏中的搓彩线、打捻头、穿针、挑花、打水、薅草、种苞谷等舞台动作,都是从生活中借鉴而来。

张家界阳戏传达的都是真善美等多方面的内容,添加一些教育意味的戏词,教育人们学会为人处世、扬善摒恶,具有教育意义。

(二)语言

张家界自古以来交通闭塞,因此,阳戏有着浓厚的乡土气息。张家界阳戏的念白语言基础主要为张家界本地语言,且大量使用俗语、俚语。它的念白通俗,没有华丽的辞藻,好像闲话家常,话语之中无不透露着乡土气息,使观众听起来倍感亲切,容易引起观众的共鸣,所以才很受当地群众的青睐。张家界阳戏语言特别之处在于卷舌“儿化韵”的使用,语言生动风趣,通俗易懂。在当地不同村落之间可能会出现比较细微的差异,张家界阳戏的语言是民族化、地方化、乡土化的戏曲语言,正是语言的隔阂,使得阳戏仅在湘鄂川黔部分地区流行。

(三)结构

音乐的骨架是结构,我国南方地区盛行曲牌体,而北方地区盛行板腔体。张家界阳戏是曲牌体和板腔体相结合的结构形式,它不同于是北方戏剧中散、慢、中、快、散的程式化结构,也不同于南方起、承、转、合的板式变化,而是一种回归式板式变化体,主要属于顶板起唱的结构。如一句唱词由上下两句唱腔演唱,形成时值较长的“一流”(慢板),是两腔式;时值加快一倍形成“二流”(中板),是单腔式;把慢板一句唱词分为两句唱腔演唱加快而形成的叫“三流”(快中板),快中板是回到慢板加快而成,它越过了中板;快板是回到中板加快而成,不是由快中板加快而成,形成回归式板式变化体。

(四)唱腔

唱腔在戏曲中有着重要的地位,唱腔对于刻画人物艺术形象、表现情绪情感、表现剧情等方面有着极其重要的作用。张家界阳戏(北路阳戏)的唱腔结构是曲牌体和板腔体相结合的形式,唱腔有十八调,其中,又分正调和小调。[4]

正调在张家界阳戏中被广泛运用,正调由上下句唱腔加相应的间奏组成,依次行腔反复演唱。词格与腔句结合又分单句和夹句式,其唱腔结构属于板腔体,分导板、一流、二流、三流、散板等多种形式。主要包含“正宫一流”“正宫二流”“正宫三流”“导板”“小丑调”“潼关调”“蛤蟆赶钓”“哀子”“叫喊”“导板”等20多个曲牌。“一流”为单句式,“二流”和“三流”为夹句式。“正宫调”男女不分腔,属五声宫调式。“导板”和“哀子”用在曲前,相当于引子,属于散腔,多表现悲痛强烈的情绪,唱时演员动作幅度也较大。张家界阳戏的演唱方法别具一格,大部分都采用真声,正调采用真假嗓相结合的演唱方法,又称“金线吊葫芦”,这种特有的真假声相结合的唱法是张家界阳戏与其他阳戏区别的关键所在,在全国各类剧种中绝无仅有。这种唱法是由土家族山歌中的演唱方法衍化而来。土家族山歌高亢嘹亮,在歌曲的结尾处常常要打一声“吆喝”。“吆喝”有多重意思,表示歌曲结束,向对歌者发起挑战,热情的问候,真诚的邀请,等等,吆喝声要唱得悠扬婉转。老一辈艺人便把这种唱法巧妙地运用在张家界阳戏的唱腔中。

“金线吊葫芦”有时唱词用真声演唱,只在拖腔用假声翻高八度润色,有时每句开头两字用真声演唱,剩下的部分用假声演唱,表演的时候需要具备一定的活跃性。表现喜悦情绪时常用“急扬法”演唱,即在唱词尾部的旋律快速翻高进入假声演唱。“金线吊葫芦”唱腔对于开门见山的张家界人来说,形容得太绝妙了。天门山古称壶头山(玉壶峰),看上去更像一個装酒的白色玉壶,相传是仙女麻姑给西王母祝寿敬酒遗留在这里,专供人欣赏的。高洁白亮的玉壶,周围时常云缠雾绕,吐翠吞青,犹如天宫用金线吊着的葫芦。壶葫同音,壶、葫相像。张家界人把好听的阳戏唱腔赞美为金线吊葫芦。

阳戏唱腔抒情、流畅,擅长表演悲苦戏和抒情喜剧。表现悲伤情绪时常用“缓扬法”演唱,即在唱词尾部的旋律先下行然后再上扬进入假声演唱;有时为了表现更为复杂的情绪会将“急扬法”和“缓扬法”混合在一起使用。句尾一般会加上“啊”“呀”“哪”等“发花辙”的虚词,便于用假声演唱。

除了正调外,唱腔结构为曲牌体的小调在张家界阳戏音乐中也有着举足轻重的地位。比较常见的有《薅草歌》《男磨子歌》《女磨子歌》等,一般都会保留具有原始特点的民歌。小调往往在歌词中加上衬字、衬句、衬段来丰富旋律,活跃气氛,增强歌曲的感染力。小调的演唱方法与原始民歌的演唱方法基本一致,具有浓郁的乡土特点。

(五)伴奏

张家界阳戏音乐的伴奏分为文场丝弦乐和武场吹打乐。文场以大筒为主,配以小筒、二胡、笛子、三弦、扬琴,现代阳戏乐队中还增加了西洋乐器大提琴。大筒音色粗犷浑厚,俗称瓮琴。瓮琴用竹筒制成,原是土家先民储存食物的生活器具,后来发展成打击乐器渔鼓以及拉弦乐器瓮琴。文场伴奏音乐在张家界阳戏中被称为丝竹乐曲牌,如[狗撕羊][佯扮妆][痛相思][秋彩五福][双敬酒][万年欢][柳青娘][八板][起板]等。

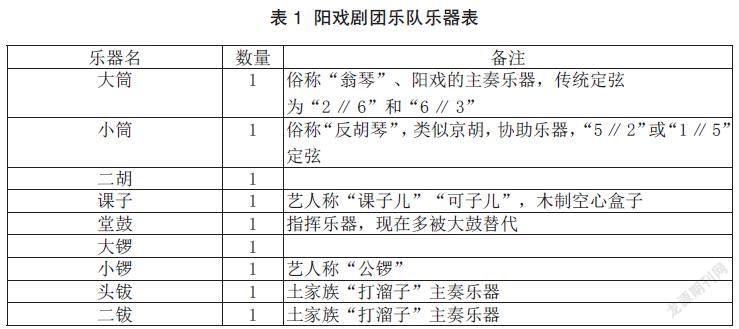

武场乐器常用的有板鼓、堂鼓、大锣、小锣、课子、简板、汉钹、月锣等,与傩戏傩乐器件相同。大锣又称堂锣,音色沉闷。堂锣在过去是由民间的铜匠自制而成,其工艺独特,20世纪70年代后制作技艺失传,多用汉锣代替,但其音色失去了原来的风味和特色。阳戏打击乐所使用的堂鼓、课子等器乐与古傩乐相同,但形制、材料有所改变。如课子由竹筒改进成音色更加清脆明亮的木制空心盒,堂鼓就是原来的摆手鼓。当前,张家界阳戏的实际伴奏比较简单,只有固定的几种乐器,一般很少使用唢呐以及笛子类别的乐器。[5]笔者展开调查之后,将当地民间阳戏剧团作为案例,调查其实际演出时所使用的乐器,具体如表1所示。

(六)旋法

张家界阳戏深受傩戏、花灯歌舞等民间音乐的影响,是民族化、地方化、乡土化的融合。受张家界语言调值的影响,阳戏的音域不宽,接近自然言语,但是在情绪起伏大的唱段中,有四度、五度跳进和六度、七度大跳的旋律音程以及“金线吊葫芦”唱腔中用假声翻高八度的旋律音程出现。受张家界民间歌曲的影响,级进式的同音交替、同音重复的旋律发展方法在阳戏中普遍存在。张家界阳戏与支脉阳戏的本质区别就是唱法上的“高阳调”和“低阴调”。高阳调就是“金线吊葫芦”,节奏轻快、曲调昂扬,多用于喜庆之时。低阴调速度缓慢,曲调低沉、哀怨,比正宫调的演唱要低4度,甚至有强烈的悲痛戏剧效果,多用于悲伤之时。张家界阳戏处处见阴阳,民间也称为“阴阳调”。受张家界语言语调的影响,阳戏的演唱中常使用前倚音、滑音、波音、颤音等装饰音来丰富旋律。

(七)节奏节拍

人们的语言有强弱,音乐也有强弱。语言的强弱是有规律的,同样,音乐的强弱也是有规律的。土家族的民间音乐尤其是小调歌曲的语言节律与音乐节律同步,常用二拍子与四拍子。受土家族民间音乐影响的张家界阳戏循规蹈矩,经常板起板落,既顺应语言的自然节奏,又顺应音乐的强弱变化,所以张家界阳戏的节拍中常用一板一眼、一板三眼,但也会出现有板无眼、一板二眼、导板、散板等节拍的使用。如果音乐的节律与语言的节律错位,则会表现出难得的戏剧性。张家界阳戏唱腔中的节奏型以四分音符、八分音符、十六分音符为主,组合成较为密集的节奏型,节奏多变、旋律优美。

(八)调式调性

调式调性是戏曲之魂,通过不同的调式调性来表现人物的喜怒哀乐等不同的情绪。阳戏唱腔主要有“正调”与“小调”两大类。正调以当家调“正宫调”为主,五声宫调式,过门中出现清角,有综合式因素,色彩比较明亮、奔放、激荡。除宫调式外,还有商、徵、羽调式。受土家族民间音乐的影响,羽调式、徵调式在小调中常见。宫调式刚过徵调式,羽调式色彩柔和,多用在深情抒发之处。

三、结语

张家界阳戏是地方小戏,本文的第一部分简述了张家界阳戏的文化成因及历史发展。第二部分分析了张家界阳戏的音乐特征,唱腔结构是曲牌体和板腔体相结合的形式,分正调和小调,最有特色的便是翻高八度的“金线吊葫芦”,张家界阳戏主要属于顶板起唱的结构;音乐伴奏有文场丝弦乐和武场吹打乐;阳戏的音域大部分不宽,接近自然语言,常用级进式的同音交替、同音重复的旋律发展方法;音乐与语言节律同步,富于歌唱性与抒情性。剧目内容以反映家庭伦理道德观念的三小戏为主,其语言为张家界本地语言,生动风趣,通俗易懂。阳戏是张家界群众接受伦理道德、为人处世最为直接、便捷的途径,它反映了人们的审美与心理,具有浓厚的乡土性。

参考文献:

[1]张颖.张家界阳戏发展及传承现状研究[J].黄河之声,2019(10):12-14+17.

[2]张颖.张家界阳戏音乐形态分析研究[J].黄河之声,2019(09):4.

[3]佚名,编著.黄帝内经·素问[M].太原:山西科学技术出版社,2011.

[4]周志家.大庸阳戏研究[M].北京:中国文史出版社,2011.

[5]陈立琼.大庸阳戏音乐研究[D].天津音乐学院,2011.

(作者简介:黄彦熙子,女,硕士研究生,吉首大学张家界学院,助教,研究方向:少数民族音乐)

(责任编辑 刘月娇)