重点生态功能区生态转移支付政策效应研究*

——以广西为例

广西大学公共管理学院 宋京安

一、引言

过去几十年里我国经济进入高速增长阶段,区域工业化、城镇化发展迅速,但伴随经济增长而来的是一系列急需解决的环境问题,这些问题严重影响了经济发展的可持续性,我国使用转移支付政策用来解决区域环境保护过程中的各种问题。我国20世纪80年代起探索生态补偿机制,但面临补偿资金受限、补偿路径不健全以及缺乏系统的生态补偿制度等问题。因此,为进一步细化环境保护细则,优化国土开发空间格式,推动区域环境保护和资源利用相互协调,国务院2010年发布了《关于印发全国主体功能区规划的通知》。根据通知,整个国土空间划分为优化开发区、重点开发区、限制开发区和禁止开发区。政策落实后,我国环境保护取得了明显成效,大部分区域单位面积水源涵养量都超过10000t/ha,生态系统的土壤保持能力也在不断强化。

虽然在环境保护上有所建树,但政策落实过程中也遇到了各种问题。尤其是当补偿标准不足以弥补地区经济发展机会时,政策产生的正面影响会显著下降,而且以限制重点生态功能区的发展机会作为代价不利于形成全面均衡的区域发展格局,会加剧乡村空心化、人口流失等问题。此外,2008年环境保护部发布的《生态脆弱区保护规划》显示,我国生态环境极其脆弱的贫困边远地区聚集着80%以上的重点贫困县和95%的深度贫困人口,其中重点生态功能区分布最广,占比高达76.52%。为保护整体区域的生态环境,部分原本就贫困的地区失去许多发展机遇,一旦生态补偿缺失或不足以弥补区域丧失的发展机会,就很容易返贫。面对这种情况,如何平衡生态保护区域经济发展与环境保护之间的矛盾成为迫切需要解决的问题。

针对这些问题,仅靠宏观的政策引导是不够的,我们需要立足当前国家重点生态功能区给区域发展带来的实际效用加以完善,才能了解实施过程中的不足,进一步优化政策。

二、文献综述

在我国的转移支付政策中,地方政府是转移支付制度的重要的发起者,也是规则制定者、实施者和监管者,财政资金在转移支付制度中发挥着重要作用,并且补偿方和受偿方之间的生态利益关系比较明确,由于涉及较小的空间范围和较少的利益主体,实施难度不大。但是协商过程中缺乏利益主体的参与,我国转移支付政策实施时也会面临许多问题,有时不仅没有提供一些重点生态功能区农民摆脱贫困的机会,反而会使其陷入在发展与环境之间进行抉择的困境,迟迟没有获得很好的发展机会。

目前我国的研究主要集中于政策内容解读或者激励机制效应方面,而且研究方法也越来越偏向于实证研究。Su(2020)以电子商务领域的收益范围和收益金额为研究出发点,研究了鄂尔多斯市防沙生态系统提供的空间范围、数量和效益水平,建议生态补偿计划应侧重于跨区域差异。徐鸿翔、张文彬(2017)通过使用最小二乘法检验重点生态功能区转移支付带来的区域生态保护效用时发现,区域财政收入越高、补偿水平越高,生态补偿效果越好。总体而言,我国转移支付制度尚有许多不足之处,距离形成规范化、系统化的制度体系还存在一定的距离,要进一步完善政策还需要从以下几个方面进行探讨:

(1)之所以不同文献在研究转移支付政策对区域经济发展的影响时会出现较大争议,是因为转移支付政策与区域发展状况之间存在显著的双向因果关系,这可能会导致实证研究过程中出现内生性问题。

(2)对重点生态功能区转移支付政策效用评价的研究关注点过于片面,要想实现转移支付政策的“双赢”,不能只看经济或者环境的某一方面,而是需要综合考量影响两者的因素,才能有针对性地完善相应的政策。

三、研究假设

转移支付政策作为一种生态保护手段,环境保护应是重点生态功能区转移支付政策应完成的首要任务。作为一种能为土地所有者提供生态系统服务的方法,其用于保护区域森林和生物多样性、增加碳封存和改善水质。生态补偿的吸引力可归因于为土地所有者提供经济激励,以杜绝对生态系统不利的行为,并将其转向生态系统的保护和恢复。生态补偿政策从本质上将生态保护和恢复转变为可交易的商品,并为提供这些商品的土地所有者提供经济激励。现有研究大多支持生态保护政策对于环境保护的正面影响,如马本(2021)使用2009-2014年陕西格县级行政单位相关数据展开研究,认为重点生态功能区转移支付政策对区域生态环境起到了显著的改善作用,优化了当地大气环境质量,有效地促进了区域生态和水质的提升。

关于转移支付政策政对地区经济的影响这一议题,现有研究主要分为两类。一些学者认为只要PES相关政策计划得当,就能够实现环境与经济发展之间的 双 赢。Muradian(2013)认 为生态系统服务相关政策不是解决一切问题的灵丹妙药,过度依赖其作为双赢解决方案可能会导致无效的结果。Kronenberg &Hubacek(2016)则认为,生态系统服务会迫使当地民众偏向追求传统的发展道路或替代发展道路,从而失去他们可能拥有的活力和创新潜力。

基于此提出假设1:重点生态功能区转移支付政策有利于减少环境污染,促进区域环境的保护。假设2:重点生态功能区转移支付政策不利于促进区域经济发展,无法实现脱贫与环境保护的“双赢”。

四、研究设计

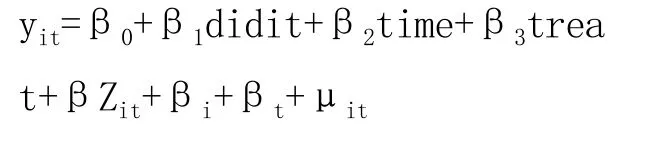

在查询相关文献资料后,由于难以获取2010年以前重点生态功能区环境数据以及转移支付具体实施情况,所以本文在排除了2008年广西区域内第一批被划为重点生态功能区的县级行政单位后,将研究目标放在2016年第二批实施重点生态功能区转移支付政策的地方。确定方向后,明确本文的模型构建过程如下:将2016年开始实施的转移支付政策看作一个准自然实验,并将样本分为受到政策影响的实验组与没有受到政策影响的控制组。本文的研究重点在于就转移支付政策对重点生态功能区的经济、环境以及政策绩效进行实证分析。转移支付政策对区域发展的实际作用是否显著及其具体影响因素有哪些、其作用是否可持续是本文研究的重点问题,其影响差异主要存在于两个方面:被划为重点生态功能区的县级行政单位与没有划为重点生态功能区的区域的差异,以及重点生态功能区转移支付政策实施前后的差异。具体的基准回归模型如下所示:

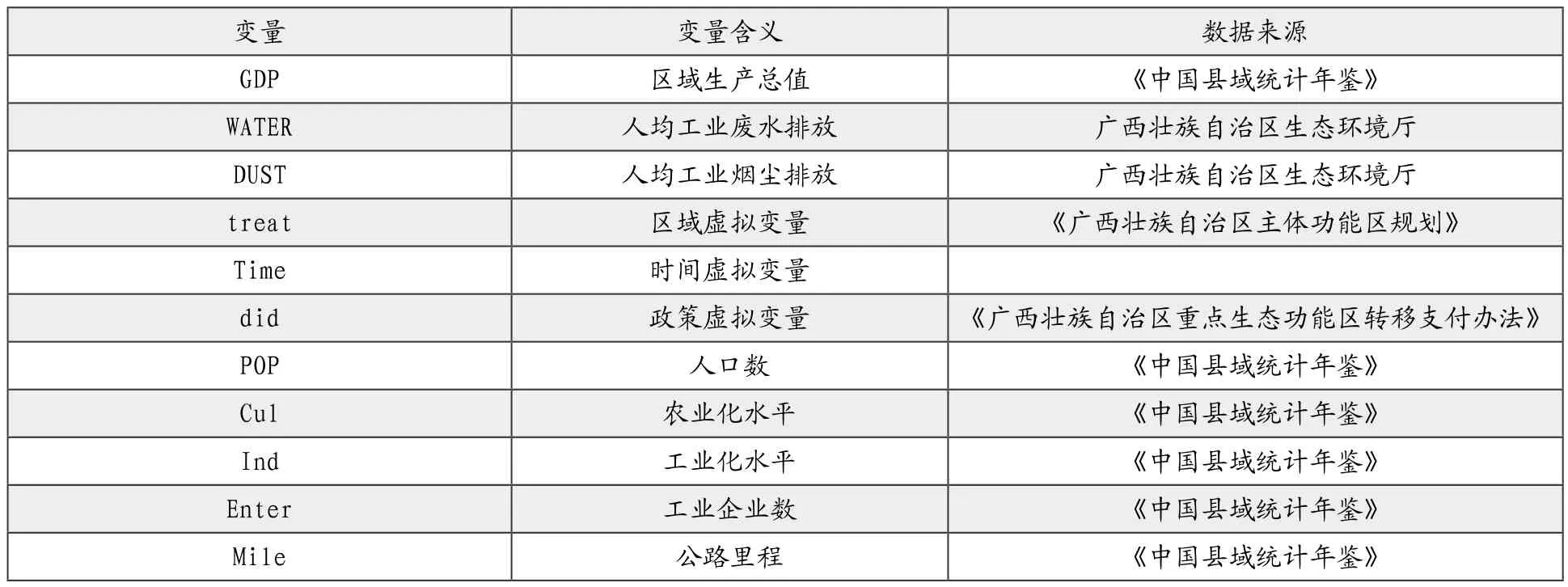

其中,yit表示被解释变量,由于本文分别探究转移支付政策的三个影响层面,因此主要有区域经济发展状况(GDP)、区域内工业废水排放量(WATER)和工业烟尘排放量(DUST),Xit则表示核心解释变量,表示政策实施对区域发展起到的实际效用,以“是否是重点生态功能区”和“是否是重点生态功能区转移支付政策实施年份”的交互项didit=timeit×treatit;timeit为时间虚拟变量,定义时间虚拟变量time={0,1},在数据可获得的情况下,time=1为重点生态功能区转移支付制度实施之后,即2016-2019年,time=0为重点生态功能区转移支付政策实施之前, 即2010-2015年。treat为地区虚拟变量,treat=1代表被划为重点生态功能区的区域,treat=0指的是未被划入重点生态功能区的区域;Zit代表一系列控制变量,主要有区域人口(POP)、农业水平(Cul)、工业化水平(lnd)、工业企业数量(Enter)、公路里程(Mile)。βi代表个体固定效应,βt代表时间固定效应,μit为随机扰动项。各变量描述性统计如表1所示。

表1 变量定义描述

五、实证结果与分析

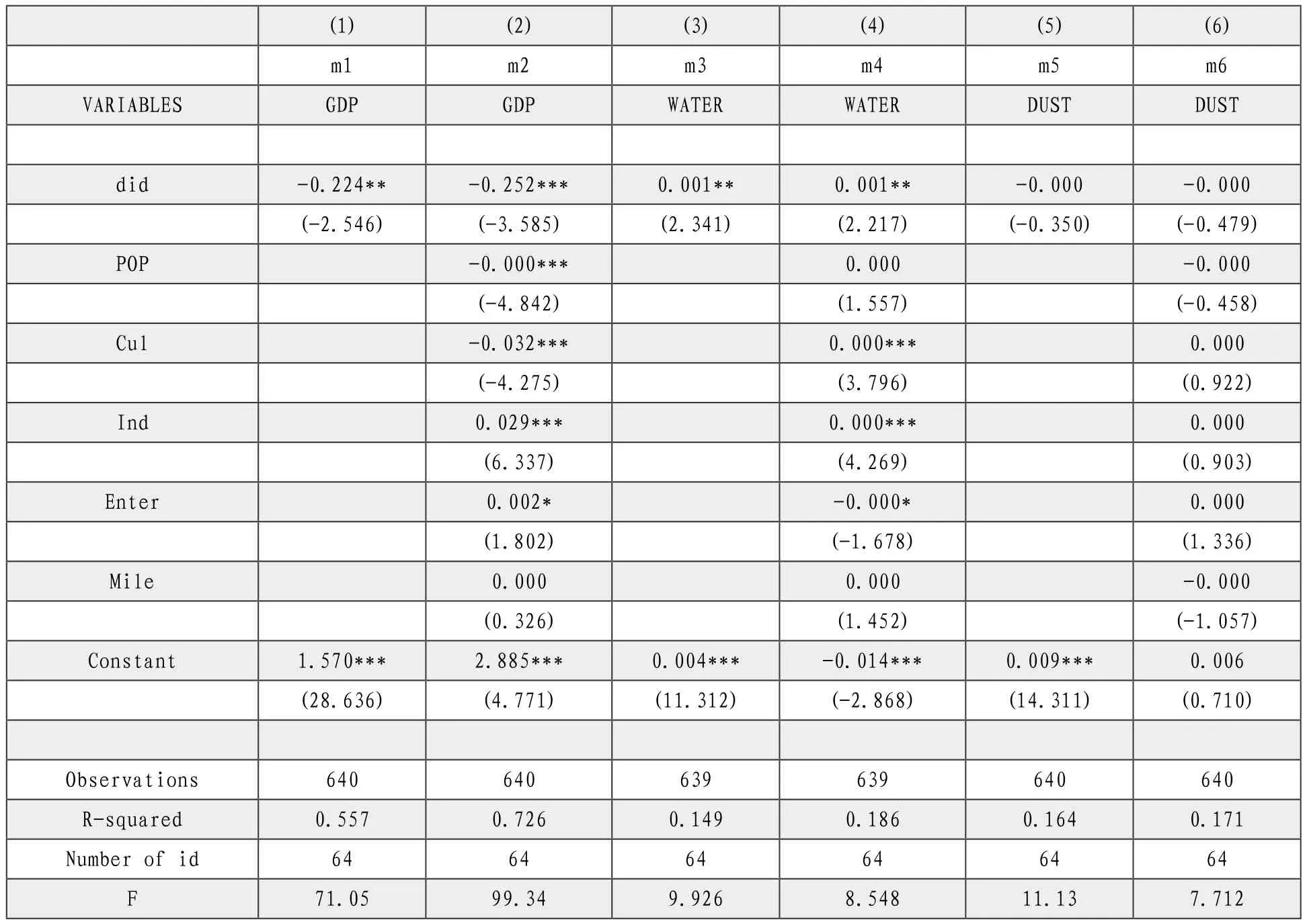

本文在基准回归分析中运用基本DID模型进行实证研究,分析转移支付政策对区域经济发展、环境保护以及生态绩效的影响,实证过程中分为加入控制变量和不加入控制变量两类,结果如表2所示。

表2 基准回归结果

六、结论与政策建议

本文以2010-2019年广西区域内的64个县级行政单位的面板数据为基础,利用DID方法测算转移支付政策为重点功能区带来的实际效应,为进一步完善转移支付政策提供思路。从本文的实证研究结果中我们可以得到如下结论:

首先,结果不支持假设1,转移支付政策的实施显著改善了没有改善区域环境质量,对人均工业废水排放量以及人均工业烟尘排放量有显著的正面作用。这说明未能有效实现转移支付政策的首要目的,不利于保障生态空间安全。其次,结果支持假设2,转移支付政策无法促进经济发展和环境保护的“双赢”。转移支付政策的实施并没有改善区域经济发展状况,反而会对区域经济产生一定的负面影响,即转移支付政策的实施显著减少了区域生产总值,这也反映出当下重点生态功能区转移支付政策在促进经济发展层面还有很大的改善空间,引入高标准的工业企业不仅有利于环境标准的提高,也可以促进经济进一步发展。

根据研究结论提出如下建议:(1)政策目标多元化,协调经济发展和环境保护。有必要把区域经济发展状况纳入考核标准,围绕区域内的不同利益主体设置打分项。(2)完善生态补偿机制,建立长效机制。政府应建立多元投入的保障机制,增加市场补偿和社会补偿机制。以鼓励设立生态补偿资金池、绿色债券等方式加强生态补偿,提高试点地区生态环境保护的积极性。同时地方政府应合理分配和投入生态保护和福利改善资金,解决资金分配中普遍存在的以民生为主的生态环境问题。(3)完善产业规划,建立可持续发展路径。充分利用生态优势和资源禀赋,发展生态绿色经济,促进经济与生态协调发展。试点地区的县市政府可以依托自身的生态优势,发展生态农业、观光旅游、休闲农业、旅游产业等实现转型升级,以产业结构升级来促进绿色生态发展。