公路建设对路域植被变化的影响

——以连江县X136路段为例

赵君,刘爽,赵朝辉,王爱军,李键,胡喜生

(1.福建农林大学 林学院,福建 福州 350002;2.福州市公路事业发展中心,福建 福州 350002;3.福建省福州市连江公路事业发展中心,福建 连江 350002;4.福建农林大学 交通与土木工程学院,福建 福州 350002)

改革开放以来,我国经济实力的显著增强,交通基础设施建设步入持续快速发展通道[1-2]。截至2018年底,我国公路总里程高达485万km,位居世界第一[3]。交通运输业作为社会经济发展的基础性、服务性产业[4],为实现国家基本现代发挥支撑作用和先导作用。近年来,公路建设和运营对周围生态环境产生的日益加剧的负面影响引发人们的关注。在道路建设过程中往往会破坏山体[5],引起周围天然植被群落退化[6-7],导致水土流失、土壤结构发生变化等问题[8],使得道路建设与路域生态环境之间高度不协调。随着社会的发展,人民生活水平和生态环保意识逐渐提高,对交通运输建设提出更高的要求[9],交通运输建设开始从“快速发展”转向“高质量发展”,建设生态型公路成为道路建设的一大目标。与国外相比,我国生态型公路建设起步较晚[10]。生态型公路指在公路建设中应用生态学知识,充分考虑道路生态环境的健康发展,尽可能减小道路工程对生态环境的破坏,并通过绿化边坡植被以达到美化公路的效果,从而建成景观美丽且行驶舒适的公路,实现经济效益、生态效益和社会效益的协调发展[11-12]。因此,如何平衡道路建设与路域生态环境之间的关系,提升道路生态环境质量和生态效益,建设生态型公路成为实现区域可持续发展的重要问题。

植被覆盖是表征陆地表面生态环境状况的直接信号[13],其时空演变是路域生态环境质量评价的重要指标之一[14]。目前,有关生态环境的研究常借助植被指数和植被覆盖度来进行评价,常用的指数主要包括归一化植被指数(NDVI)、比值植被指数(RVI)、增强型植被指数(EVI)、绿度指数(GVI)等[15-16]。其中NDVI指数对植被生物物理特性具有较高的敏感性,并且算法精度高,因此被广泛应用于植被动态监测研究[17-18]。X136道路位于福建省福州市连江县,是连江县交通运输网络中的一条重要道路。本研究采用多时相Landsat 8 OLI影像数据,以连江县X136路段为例,借助多环缓冲分析和归一化植被指数(NDVI)研究道路建设对路域植被覆盖的影响,对路域生态环境进行监测分析和综合评价,以期为道路路域生态环境保护和植被恢复提供参考,为进一步提出路域生态修复措施提供理论基础。

1 实验研究方法

1.1 研究区概况

X136道路位于福建省福州市连江县境内,区域内地貌类型复杂,多山地丘陵,地势西北高、东南低,属于中亚热带海洋性季风气候,温暖湿润,雨量充沛。X136道路是连接连江县城与透堡镇的交通要道,全长约18公里,车流量较多,路域植被以针阔混交林为主,是一条典型的穿越低山丘陵区的县级道路。该道路于1954年4月开工建设,起点位于连江东湖镇飞石村与104国道交叉口,终点位于透堡镇尖墩村,1958年8月份建成通车。截至2016年,此段公路使用时间已达设计年限,部分水泥砼面板边角剥落,破损严重,纵横缝有不同程度拉裂现象,旧路边沟沟底偏薄,沟墙内壁损坏,边沟堵塞易引起路基冲毁,存在安全隐患。因此连江县交通运输局于2016年5月对此路段进行改建,以行车安全舒适、排水疏通便利且与周边环境协调为原则,采用加铺和重铺水泥砼路面的方式对该路段进行改造,并完善排水系统与安保设施,改建完成时间为2017年4月。

1.2 数据源及预处理

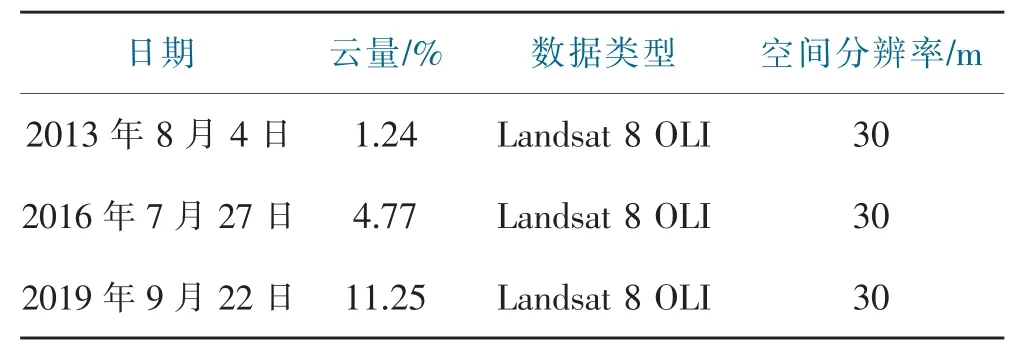

选用连江县X136道路改建前(2013年8月4日)、改建中(2016年7月27日)、改建后(2019年9月22日)3个时相的Landsat 8 OLI遥感影像作为数据源,影像具体信息如表1所示。数据下载于地理空间数据云网站,空间分辨率为30 m,3幅影像云量覆盖少且质量较好。利用ENVI 5.1软件对影像进行辐射定标、大气校正、裁剪等预处理,以减少地形、光照和大气等因素对遥感影像的影响[19-20]。在ArcGIS 10.3软件中,借助多环缓冲区分析工具进行路域缓冲区设计。

表1 研究区Landsat 8影像信息Tab.1 Landsat 8 image information in the study area

1.3 NDVI指数计算

在全球及区域陆地植被生态系统时空变化研究中,归一化植被指数(normalized difference vegetation index,NDVI)是应用最广泛的植被指数[21-22],可以指示植被生长状况和植被覆盖状况[23-24]。NDVI被定义为遥感影像的近红外与可见光红光波段的反射值之差除以两者的和[25],公式为

式中:NIR表示地表近红外波段,R表示地表可见光的红光波段。

NDVI的取值在[-1,1]之间,当-1<NDVI<0时,表示地表几乎没有植被;当0<NDVI<1时,表示植被覆盖度高,且数值越大表示植被覆盖的程度越好。

1.4 路域缓冲区设计

在ArcGIS中,以连江县境内的X136线路段为基准,每500 m为一间隔,在道路两侧分别设计5个缓冲区,探究NDVI基于道路距离的梯度变化规律,揭示道路建设对路域植被的影响。

2 实验结果与分析

2.1 道路路域NDVI时空演变特征分析

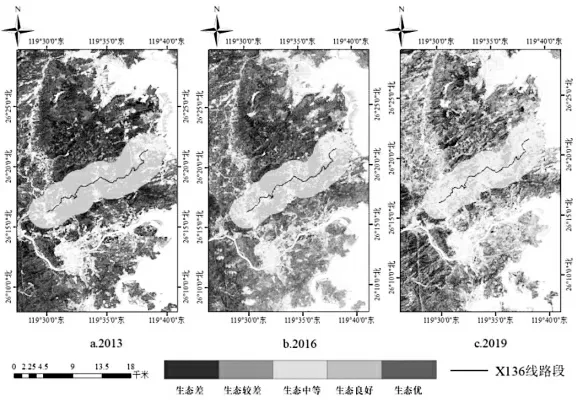

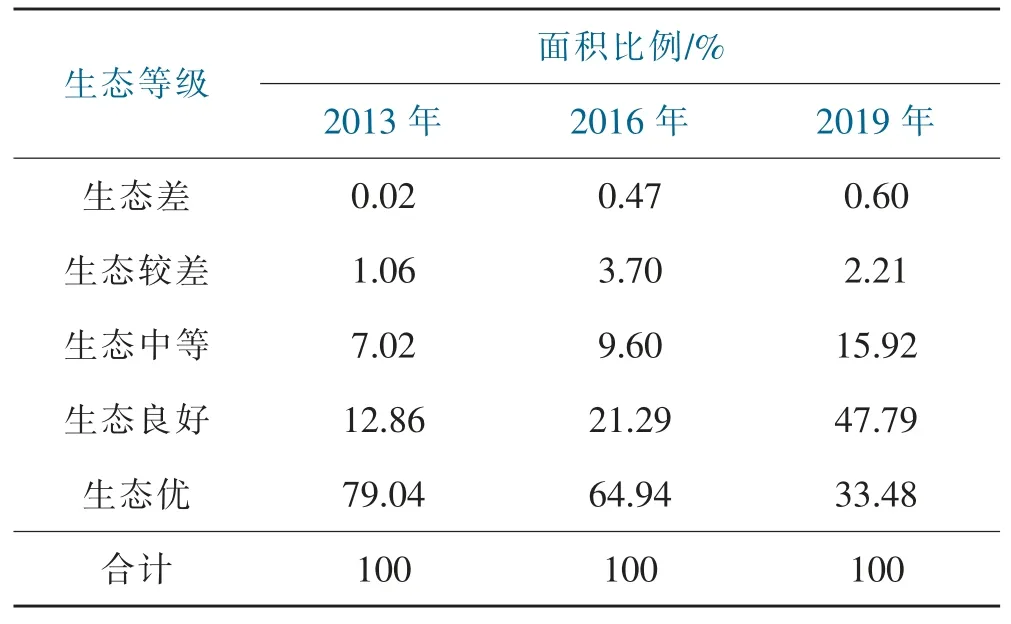

为消除不同季相对植被覆盖的影响,首先对3幅影像NDVI进行标准化处理,并以0.2为间隔将其划分为生态差、生态较差、生态中等、生态良好、生态优5个生态等级(图1),随后统计研究区内每个生态等级的面积(表2)。结果表明,2013—2019年间,生态中等及以下的面积比例由8.1%上升为18.73%。生态差、生态中等、生态良好的面积比例呈现上升趋势,其中生态良好等级的面积比例上升幅度最大,面积比例从2013年的12.86%上升到了2016年的47.79%。生态优等级的面积比例呈现直线下降,从79.04%下降到33.48%,总体下降幅度超过45%,表明该路域2013—2019年间生态状况呈现退化趋势。

图1 路域植被指数NDVI分级Fig.1 NDVIclassification of road area vegetation index

表2 X136道路缓冲区内生态等级面积比例Tab.2 The proportion of ecological grade area in the X136 road buffer zone

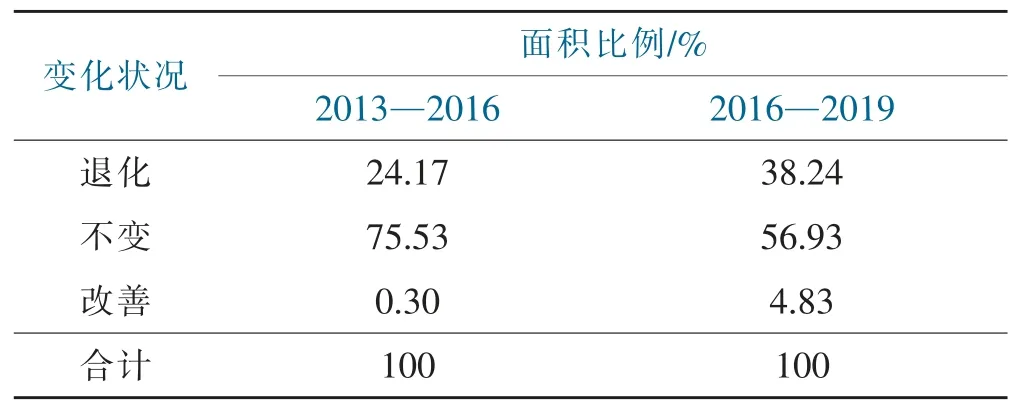

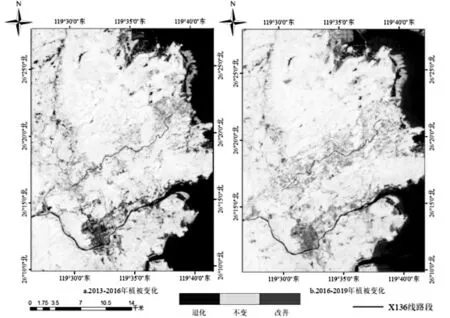

为更加明确研究区内植被时空变化状况,利用ArcGIS中的栅格差值工具对3幅图像进行叠加差值分析,将2016年NDVI图像与2013年NDVI图像叠加并相减,得到2013—2016年植被空间变化状况(图2a),同理将2019年NDVI图像与2016年NDVI图像叠加并相减,即可得到2016—2019年植被空间变化状况(图2b)。将差值结果进行重分类(3类),用红色表示生态质量退化,黄色代表生态质量不变,绿色代表生态质量改善,统计不同植被变化的面积比例(表3),以此监测2013—2019年间研究区域内植被的时空变化。研究结果表明,2013—2016年间,植被退化面积为24.17%,仅有0.30%的生态质量得到了改善,75.53%的区域生态质量未发生变化,因此图2a以黄色区域为主;2016—2019年间,植被退化面积比例为38.24%,相比于2013—2016年,退化面积比例升高了14.07%,仅有56.93%的区域生态质量保持不变,4.83%的区域生态质量下降,图2b以红色和黄色为主,表明该区域2016—2019年间植被遭受到了破坏,生态质量呈现下降的趋势。

表3 X136道路路缓冲区内生态质量变化面积比例Tab.3 The proportion of ecological quality change area in the X136 road buffer zone

图2 路域植被指数的变化Fig.2 Changes in road area vegetation index

2.2 NDVI随着道路缓冲距离的演变特征

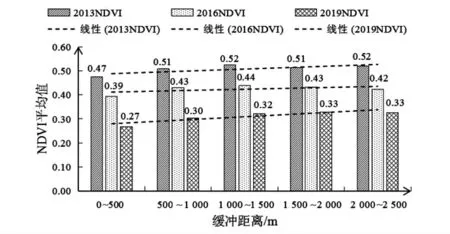

分别计算3个年份在5个缓冲区内的NDVI值(图3),以揭示NDVI随道路距离变化的时空分布差异。图3显示,在时间分布上,2013—2019年NDVI值随道路距离增加总体上呈现升高的趋势,从0~500 m到500~1 000 m缓冲区NDVI值变化幅度最大,而在其他缓冲区内NDVI变化值仅有0.01或0.02,说明道路建设对路域1 000 m内的植被破坏较大,1 000 m之外道路建设对植被变化影响不大。从空间分布上看,在同一个缓冲区内NDVI2013>NDVI2016>NDVI2019,其中每个缓冲区内NDVI2013比NDVI2019值均高出0.2左右,NDVI2016比NDVI2019值高出0.08左右。2013—2019年NDVI呈现线性下降趋势,表明该路线的重建对道路路域植被产生较为严重的影响,区域生态环境质量明显下降。

图3 NDVI随着道路距离的变化规律Fig.3 NDVI changes with road distance

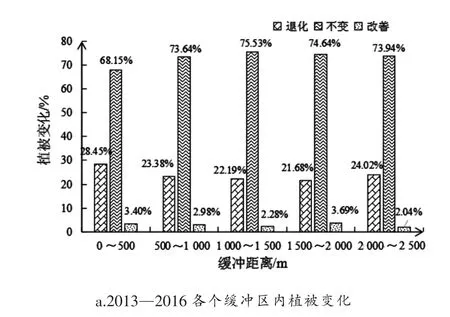

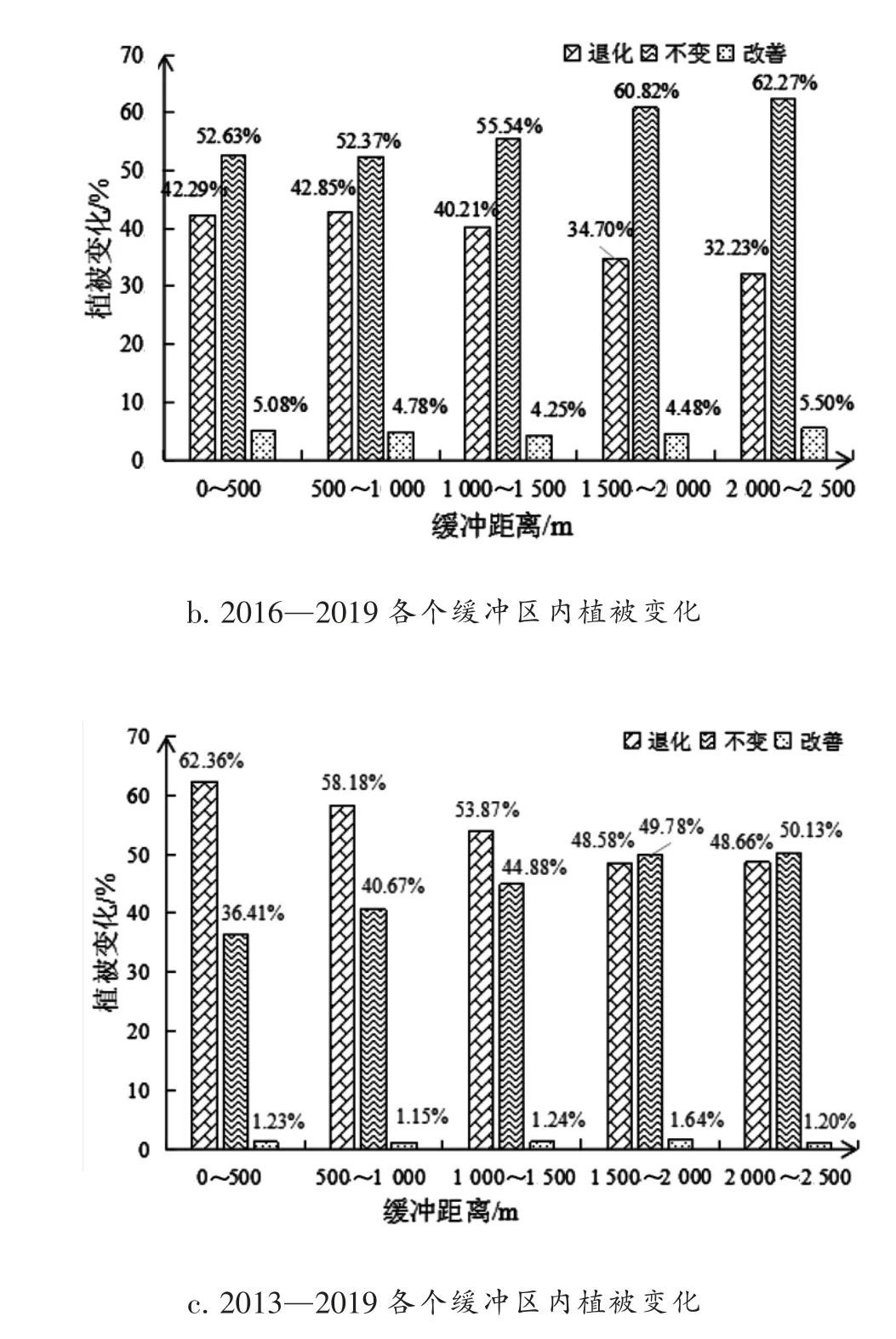

统计两个阶段不同缓冲区内植被变化面积比例(图4a、图4b),探究路域植被在不同空间的变化规律。2013—2016年,道路5个缓冲区内植被不变面积比例最大,占比在70%左右。前4环内,植被退化面积比例随距离的增加而减少,由0~500 m的28.45%下降到1 500~2 000 m的21.68%,到2 000~2 500 m植被退化面积略有增加。植被改善面积比例变化不大,在2%~3.5%之间,所占区域总面积比例非常小,2013—2016年植被变化与道路距离之间没有呈现显著的变化规律。2016—2019年,5个缓冲区内仍是植被不变面积比例最大,但是各缓冲区内植被退化面积比例明显增大,说明道路改建过程中工程建设破坏路域植被,导致路域生态退化。2016—2019年相对于2013—2016年,各环退化面积比例明显增加,例如在0~500 m内退化面积比例由28.45%上升到42.29%,在2 000~2 500 m内退化面积相对增加较少为8.21%,其余各环内退化面积比例也有不同程度的上升。值得关注的是,各缓冲区在2013—2016年改善的面积比例与2016—2019年相比也呈现出上升的趋势,例如在2 000~2 500 m缓冲内改善比例升高3.46%,其余缓冲区内改善面积比例也在1%~2%之间,这表明道路改建完成后植被在逐渐恢复,其中在2 000~2 500 m内植被恢复效果最好。

从总体来看(图4c),2013—2019年每环植被变化均为退化面积占比最大,退化的面积比例和与道路之间的距离成反比,距离道路越远,植被退化的面积越少。相反,植被不变的面积随着与道路之间距离的增加而增大。在0~1 500 m的3个缓冲区内,植被退化所占面积均超过50%,并且以每环下降4%左右的速度变化,同时植被不变的面积在这个范围内也以每环约4%的速度增加。而在1 500~2 500 m这2个缓冲区内,植被退化和植被不变的面积基本未发生变化。植被改善的面积在每环内所占比例均较小,介于1.20%~1.65%之间。

图4 不同年份各缓冲区植被变化Fig.4 Vegetation changes in various buffer zones in different years

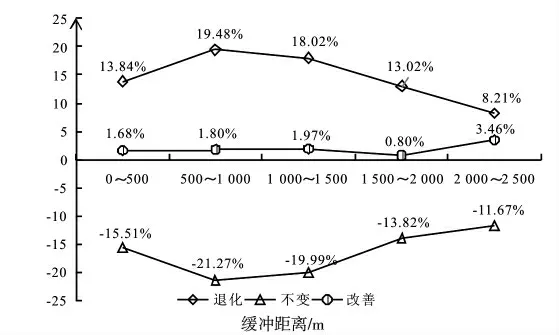

2013—2016年和2016—2019年两个时间段同一缓冲区植被面积变化的幅度如图所示(图5)。结果表明,2016—2019年相较于2013—2016年来说,每一环植被退化面积均有增加,而植被不变面积均有减少,面积变化幅度随与道路之间的距离不同而不同,总体上呈现植被退化面积变化幅度随距离的增加而下降、植被不变面积变化幅度随距离增加而增加的趋势。其中,0~1 000 m内植被退化面积变化幅度呈现上升趋势,植被不变面积变化幅度呈现下降趋势,这与其他缓冲区呈现的变化相反。到500~1 000 m范围内植被变化面积最大,植被退化面积增加了19.48%,而植被不变的面积下降了21.27%。2016—2019年植被改善面积比2013—2016年增多,整体呈现上升趋势,增幅在0.8%~3.46%之间。

图5 2016—2019年较2013—2016年各缓冲区植被面积变化幅度Fig.5 Changes in the vegetation area of each buffer zones between 2016-2019 and 2013-2016

3 结论与建议

3.1 结论

利用2013年、2016年和2019年3幅遥感影像计算NDVI指数,通过设计5个缓冲区,探究连江县X136线路段生态环境状况和变化趋势以及道路建设对路域植被的影响,研究结果表明:

(1)2013—2019年,研究区NDVI值总体呈下降趋势,生态中等及以下等级所占面积比例逐年上升,X136线路段路域生态环境整体呈现退化的趋势。由于2016年道路实施改建工程,2016—2019年植被退化面积比例明显高于2013—2016年,道路建设破坏了路域植被的生态环境。

(2)NDVI值随道路距离增加总体上呈现升高的趋势,这种变化在距离道路1 000 m范围内比较明显。2013—2016年,5个缓冲区均以植被不变为主,植被变化与道路距离之间没有呈现显著的变化规律。2016—2019年,各环缓冲区植被退化面积比例和改善面积比例均有不同程度地增加,呈现出植被退化面积比例随道路距离的增加而减少、植被改善面积随道路距离增加而增加的规律。从总体来看,道路改建工程破坏路域植被的生长,对生态环境产生负面的影响,这种影响随着缓冲距离的增加而减小。

3.2 建议

道路建设对路域植被造成严重破坏,尤其是在道路路域1 000 m内,植被损害效果尤为明显。道路改建仅仅花费不到一年的时间,但是仍然使得植被退化的面积比例呈现大幅度上涨。由于道路建设对土地等环境的影响,路域植被很难依靠自然界进行自我修复,在短时间内,生态环境恢复到改建前水平的可能性不大。道路建设等工程建设对植被和生态的影响是不可忽视的,路域生态的恢复不仅需要后期的生态修复措施,更重要的在建设中提高生态环境保护意识。因此建议在追求高质量、高效率道路建设的同时,树立“保护优先、改善在后”的意识,在道路建设过程中做好植被保护措施,减少对植被不必要的损害,尤其是在路域1 000 m内做好植被保护和生态改善。另外在建设完成后积极采取路域生态修复措施,可根据公路所处的区域地理环境,筛选出适宜种植的乡土植物,并积极引进外来优质物种,合理配置道路路域植物群落组成;采用乔灌草结合的种植模式,保障植物群落能够在低养护或无养护的情况下保持自生自养。道路投入运营后,需要进一步加强路域生态环境保护,通过培养专业养护人员定期检查植物生长状况,加强病虫害和杂草的防治,促进路域植被健康生长,让生态修复措施能够持久有效发挥作用。