铁电材料在电热制冷中的应用进展

胡先鹤,赵一洁,孟祥睿,2

(1.郑州大学 机械与动力工程学院,河南 郑州 450001;2.热能系统节能技术与装备教育部工程技术研究中心,河南 郑州 450001)

在现今能源消费的结构中,制冷和空调的能源消耗占了总能源消耗的20%,在过去的20年里,国内外对降低能源消耗做出了许多努力,但这距离我们需要的阈值还很远。在种种制约因素中,很大的一个因素就是技术的阻碍。寻找到可以取代压缩蒸汽制冷的新型制冷技术是解决制冷环境污染问题的一个行之有效的方案在众多的方案中,有一种利用材料的电热效应进行的制冷技术[1],这种电热效应制冷技术属于固态制冷的一种。和压缩蒸汽制冷技术相比,电热制冷具有以下潜力:提高能源效率;采用没有直接臭氧耗竭潜力(ODP)和没有全球变暖潜力(GWP)的固态材料,减少对环境的影响;制冷部件更加紧凑,有效地降低了声音污染。

1 电热制冷

电热制冷是利用铁电体的电热效应进行制冷的一种固体制冷技术。电热效应是指电场作用于电介质时,电介质内部的偶极子由无序的状态变为有序状态的一种现象。在绝热条件下,电介质内部的偶极子的混乱度下降,熵降低,其他部分的熵便会增大以弥补极化熵的减小,电介质的温度会升高;当电场撤去时,电介质内部会产生退极化现象,介质的极化熵增加,电介质的温度会降低[2]。这就是电热制冷的基础。

1.1 电热制冷原理

相似于压缩蒸汽制冷技术,电热制冷的运行过程可以对应压缩蒸气制冷循环的四个步骤,即压缩机的绝热压缩过程、冷凝器的定压放热过程、膨胀机的绝热膨胀过程和蒸发器的定压吸热过程。

电热效应是材料的电学性能和热学性能的一种耦合,在绝热条件下,由外场作用引起材料自身产生一个温度变化。电热效应中的极化强度(P)、外加电场强度(E)和材料温度变化之间的关系可以用热力学关系来描述。电热材料的温度变化和熵的变化计算公式如下[3]:

(1)

(2)

其中,C是材料的比热容;T表示测试时材料所处的温度;E1和E0分别表示施加在材料上的初始电场强度和最终电场强度;P表示材料的极化强度。

1.2 电热效应的测量方法

2 电热材料的发展

2006年剑桥大学的Mischenk[4]使用350 nm厚的PrZr0.95Ti0.05O3薄膜施加电场在498 K时获得了12 K的绝热温变,这一发现使电热制冷变为了可能。此后,各国的研究者围绕着电热制冷的结构和材料进行了创新和探索。在电热材料的研究过程中,根据材料制作工艺和成分的不同,将电热材料分为块体材料、薄膜材料和高分子聚合物薄膜几个方面[5]。块体材料主要有陶瓷(厚度>100 μm)、单晶和厚膜(厚度在10 μm左右),薄膜材料主要有锆钛酸铅(Pb(ZrTi)O3)等含铅铁电薄膜及钛酸钡基无铅铁电薄膜(厚度<1 μm),高分子材料的研究主要围绕着聚偏二氟乙烯(PVDF)及其共聚物。

2.1 陶瓷材料

对陶瓷电热效应的探索历程中,以锆钛酸铅为主含铅压电陶瓷的性能为最佳,但是其较高的铅含量在生产和使用的过程中对环境造成了严重的铅污染,为了环境保护人们期望开发出无铅压电材料。因此国内外学者加快了对无铅压电陶瓷的研究,目前对陶瓷的研究主要集中于无铅压电陶瓷。无铅压电陶瓷主要有以下几个体系:BaTiO3基无铅压电陶瓷、BNT基无铅压电陶瓷、铌酸盐基无铅压电陶瓷、铋层状物结构无铅压电陶瓷。其中BaTiO3基无铅压电陶瓷的研究开始的最早,相较于其他无铅压电陶瓷BaTiO3基无铅压电陶瓷的居里温度较低,且较容易通过化学改性的方法改变陶瓷的相变温度从而得到在室温附近较大的电热效应[6]。Asbani[7]采用不同含量的Zr制备了Ba0.8Ca0.2(ZrxTi1-x)O3(BCTZ)陶瓷在385 K的条件下得到了0.34×10-6km/V的电热效应系数。这比之前报道的远高于此电场强度下的电热效应更为显著,但得到的绝热温变仍旧很小,无法满足需要。Zhao[8]通过间接测量的方法得到了在20 MV/m的条件下绝热温度(ΔT)为 0.47 K的Ba0.87Ca0.13(Ti0.87Hf0.13)O3陶瓷,并且在90%的衰减范围内工作温跨为23 K。在 Ba0.87Ca0.13(Ti0.87Hf0.13)O3陶瓷中,Ca2+和Hf4+被引入到BaTiO3中,得到一个具有扩散相变特征的多相共存区域。由于多相共存,极态可能的平衡取向较多,从而产生较大的电热效应,而较宽的温度跨度则来自于扩散相变特性。Yang[9]在(K0.49Na0.49Li0.02)(Nb0.8Ta0.2)O3-xCaZrO3(KNLNT-xCZ)陶瓷中主动引入了弛豫多相边界,从而拓宽了材料的工作温度区间,在8 MV/m的条件下得到了0.63 K的温变。这个发现也指明了一个新的方向,通过引入弛豫多相边界,可以使多向极化和极性纳米区进行耦合,从而提高材料的温变并且拓宽其工作温度范围。

2.2 薄膜材料

薄膜材料的兴起发源于A.S.Mischenk对PrZr0.95Ti0.05O3(PZT)薄膜电热效应的研究,发现了被称为巨电热效应的巨大温变。而且这个发现也使得间接测量法被人们熟知且成为了测量电热效应的主流方法。Itsakovskii 等[10]采用间接测量法对TGS薄膜的电热效应进行了测量,计算得出10 μm厚度的薄膜在0.25 V的电压作用下得到了2.9 K的温变,这比实验得出的要高出两个数量级。Saranya等[11]对铌镁酸铅-钛酸铅(PMN-PT)电热薄膜的电热效应进行了报道,这种材料是所有氧化物薄膜中电热效应最高的,在75 MV/m的电场作用下得到了31 K的绝热温变。除了常规的电热效应,在一些材料中还发现了一种反常的电热效应,这种现象被称为反电热效应。Allouche等[12]采用原子沉积法制备了厚度为8 nm的反铁电ZrO2薄膜,在3.45 MV/m的电场诱导下得到了31 K的温度变化,且在一定温度范围内的稳定性很好。电热薄膜的电热效应对温度的依赖性比较强,在相变温度点的效应较强,但是在室温周围的电热效应较差,而且还需要较高的电场诱导才可以得到较好的电热效应。Sagar等[13]对 (Bi0.5Na0.5)TiO3-BaTiO3(BNBT) 和 Ba(Zr0.2Ti0.8)O3-(Ba0.7Ca0.3)TiO3(BCZT) 双层薄膜的巨电热效应。在室温条件下,双层薄膜的绝热温变可以达到 23 K,这样规模的绝热温变已经超过了单层电热薄膜,这个研究表明多层薄膜在开发高效固态制冷设备方面有着巨大的潜力。其他的低维电热材料如纳米壳、纳米陶瓷、核壳纳米颗粒、纳米点等目前只是在理论层面上进行了研究,还没有实验方面的研究。主要是利用Landau-Ginzburg-Devonshire理论和分子动力学原理进行对BaTiO3等材料的零维或准零维结构进行研究[14-17]。

2.3 高分子聚合物材料

迄今为止,所有聚合物的电热效应研究以在聚偏氟乙烯基共聚物开展的。在没有施加外加电场的情况下,聚偏氟乙烯(含 —CH2—CF2— 单体)从熔体中以非极性α的形式结晶,这是聚合物的最低能量构象。在这种形式中,—CF2— 基团以对应反式构象的方式旋转[5],这种构型使得链为非极性且晶体为中心对称,PVDF聚合物的这种构象不会产生电热效应。在β构象中,所有带负电的氟原子都在链的一侧,这种构象是极性的,并且可以通过极化过程(即通过加热、拉伸和施加大电场)从α构象的膜中获得。向PVDF聚合物分子链中引入单体的方式同样可以有效地提高其β相的比例,常用的单体有三氟乙烯(TrFE)以及四氟乙烯(TFE),高β相含量的共聚物可以通过高温溶液结晶法形成[18]。掺杂单体除了可以使共聚物更容易形成β相之外,还可以提高共聚物的结晶度,使材料可以获得更好的电学性能。经实验验证聚偏氟乙烯-三氟乙烯(PVDF-TrFE)的介电性能和压电性能最为优异,成为了共聚物压电性能的研究重点[19]。PVDF聚合物在居里温度附近会发生铁电-顺电相的转换,一般情况下,PVDF的居里温度是要高于熔融温度的,这就意味着在发生铁电-顺电相转换之前的温度下,材料就会被破坏。随着第二单体三氟乙烯(TrFE)的加入,可以使PVDF的居里温度下降到熔融温度以下,实验表明当TrFE的摩尔质量分数超过20%时,就可以使材料的居里温度下降至熔融点以下,并且居里温度会随着含量的逐渐增加而降低。这样的趋势在TrFE的摩尔质量分数高于50%时达到顶峰,此时的居里温度达到最低点为333 K。Neese等[20]对P(VDF-TrFE)薄膜的绝热熵变进行了测试,测试得到的聚合物在209 MV/m的外加电场的诱导下绝热熵变约为56 J/(kg·K)。这个数值比普通的氧化物薄膜的要高得多,甚至高于一般的磁热材料的绝热熵变。Liu等[21]采用朗格缪尔法制备了聚合物铁电薄膜,在300 MV/m的电场强度下得到了21 K的绝热温变,此时材料的温变是非常可观的,但是其电热制冷系数ΔT/ΔE非常小,这就意味着这种工况下的制冷方式并不经济。

通过实验表明,向二元聚合物P(VDF-TrFE)中引入第三单体如氟氯乙烯(CFE)、三氟氯乙烯(CTFE) 或六氟丙烯(HFP)同样也是一种可以有效降低聚合物居里温度的方法[22-23]。在各种三元聚合物中,以氟氯乙烯(CFE)作为第三单体引入得到的P(VDF-TrFE-CFE)聚合物的性能最佳。经过改性,P(VDF-TrFE-CFE)的居里温度可以有效地降低至室温附近。P(VDF-TrFE-CFE) (59.2%/33.6%/7.2%)在室温附近经150 MV/m的电场作用下,得到了将近16 K的温度变化[24]。这种三元聚合物的电致伸缩性能也进行了一定的研究,Xu等[22]发现在 150 MV/m 的电场诱导下,P(VDF-TrFE-CFE)会发生约7%的电致伸缩现象。Neese等[25]对 P(VDF-TrFE)铁电共聚物的电热效应进行了全面的研究。发现在相变温度(343 K)以上材料会出现较大的电热效应,聚合物的绝热温变可以超过12 K。随后,Neese等[26]还研究了弛豫铁电体P(VDF-TrFE-CFE)三元共聚物中电热效应与电位移的关系。认为绝热熵变和电位移的平方成正比(ΔS=1/2βΔD2),而且相关系数β和温度都呈正相关。Ullah等[27]将2D石墨烯-C3N4(g-C3N4)引入到P(VDF-TrFE)中,获得了具有巨反电热效应的纳米复合材料。表征结果表明,g-C3N4显著增强了P(VDF-TrFE)的介电性能和铁电性能。在45 MV/m电场下,在322 K时材料得到的最大绝热温变为 5.4 K。Qian等[28]报道了一种有效增强P(VDF-TrFE-CFE)三元共聚物电热效应强度的方法。该方法在关于PVDF的研究中也得到了很好的验证,最重要的是形成薄片的边缘构象[29],使用该方法制得的三元共聚物在175 MV/m电场下,产生了23 K的巨大温变。

3 电热制冷原型机的发展

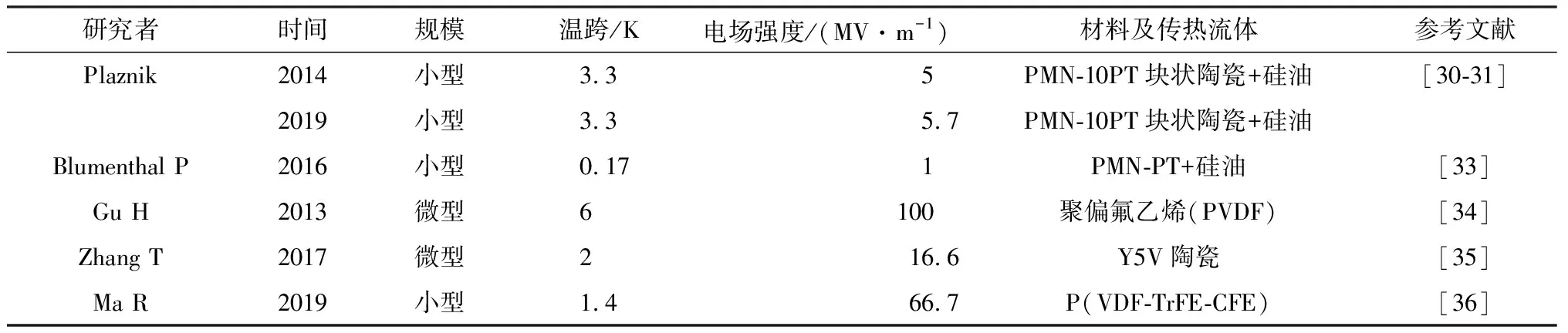

在对电热材料研究的基础上,国内外学者在电热制冷的原型机方面也取得了一定的进展。类比磁热制冷循环中引入主动回热器以增加冷热端的温差,在电热制冷循环中亦可以引入主动回热器。Plaznik[30]报道了一种含主动电热回热器的电热制冷装置,该制冷装置使用PMN-PT复合陶瓷作为固体制冷剂,在 2.5 MV/m 的场强和1.25 Hz的条件下得到了2.1 K的温度跨度。2015年Plaznik[31]对该装置进行了更深入的研究,在0.75 Hz的频率,场强2.5,5 MV/m的条件下,分别得到了2.3 K和3.3 K的温度跨度。2019[32]年该团队对装置进行了改进。在频率为 0.65 Hz,电场强度为570 MV/m,热源温度为296 K的条件下,得到了3.3 K的温度跨度。并且在温度跨度为1 K时得到了16 W/kg的比制冷功率。Blumenthal[33]使用同样的电热材料为电池系统制冷设计了一个电热制冷装置,该装置可在313 K的条件下运行,在主动回热器内部使用硅油作为导热流体,在频率为1 Hz,电场强度为 1 kV/mm 的运行工况下得到了0.17 K的温度跨度。除主动式回热器之外,宾夕法尼亚州立大学使用热二极管设计制作了两种电热制冷装置:Gu[34]使用固态蓄热器制作了微型电热制冷装置,该装置通过电热材料模组的往复运动传递热量。在 100 MV/m 的电场强度,0.5 Hz的频率下得到了5 K的温度跨度。Zhang[35]使用Y5V陶瓷作为固体制冷剂制作了电热制冷装置原型,并在 16.6 MV/m 的条件下得到了 2 K 的温度跨度。Ma[36]利用柔性电热层和静电驱动机理,研制了一种具有较高热力学效率的冷却装置。可逆静电力减少寄生功耗,并通过与冷热源良好的热接触使传热更为高效。装置产生的特定冷却功率为2.8 W/g,系统COP达到了13。关于电热制冷原型机的一些基本信息在表1中进行了总结。

表1 国内外电热制冷原型机的研究进展Table 1 Research progress of electrocaloric refrigeration prototype at home and abroad

4 结论与展望

传统的制冷技术因其在制冷过程中的产物对环境产生的污染引起了越来越多学者的重视,通过开发可替代的新型制冷技术是一个极为有效的治理方法。本文总结了电热制冷研究中关于铁电材料的研究进展,具体介绍了陶瓷材料、薄膜材料和高分子聚合物材料的研究现状。其中陶瓷材料目前研究的重点在于开发各种新型的无铅压电陶瓷并提高其介电强度,介电强度的提升可以有效地增强材料在有限电场作用下的电热效应。在薄膜的研究中,目光还是集中在对各种离子盐材料的探索,对制备薄膜的工艺方法也有了长足的进步。对于高分子聚合物材料而言,研究的重心还是在于PVDF基高分子聚合物的掺杂改性和主动引入缺陷,从而减小铁电畴翻转的能量势垒。迄今为止,国内外对电热制冷原型机的研究还是停留在小型或微型的设备制造上并且数量很少,这就给研究电热制冷在实际中的性能表现造成了很多的困难,因此积极开发以电热材料为基础的电热制冷原型机对实现电热制冷工业化和商业化有着非常重要的指导作用。电热制冷技术的发展可以有效地替代传统的蒸气压缩制冷技术,从而从根本上缓解制冷需求对环境的危害性。另一方面电热制冷具有相比传统制冷方式更为高效的优点,这也可以大大提高对能源的利用效率,减低对能源的需求量。