我国巴贝虫病流行现状与研究进展

陈木新,薛靖波,艾琳,宋鹏,3,蔡玉春,陈家旭,3

1.中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所(国家热带病研究中心),国家卫生健康委员会寄生虫病原与媒介生物学重点实验室,世界卫生组织热带病合作中心,国家级热带病国际联合研究中心,上海 200025;2.深圳市疾病预防控制中心;3.海南热带病研究中心(国家热带病研究中心海南分中心)

巴贝虫病(Babesiosis)是由巴贝虫感染引起的一类人兽共患寄生虫病[1]。巴贝虫属于顶复门(Apicomplexa)、孢子虫纲(Sporozoa)、梨形虫亚纲(Prioplasmasina)、梨形虫目(Piroplasmida)、巴贝虫科(Babesiidae)、巴贝虫属(Babesia)[2-3]。巴贝虫经蜱叮咬、输血或器官移植等途径传播,主要寄生于人或其他脊椎动物红细胞内。巴贝虫是机会致病寄生虫,人感染后临床表现明显受到机体免疫状态的影响。脾功能有缺陷或脾摘除等免疫功能低下人群,以及年老体衰、合并有其他重症疾病者,病情更为严重[1]。巴贝虫病的传播媒介是硬蜱,主要蜱种有长角血蜱、草原革蜱、中华革蜱、蓖子硬蜱、全沟硬蜱、森林革蜱、镰形扇头蜱、银盾革蜱等。巴贝虫病的传染源包括人和社鼠、褐家鼠、黄胸鼠、黑线姬鼠等啮齿类动物,以及牛、鹿、犬、浣熊、鸟等[1-3]。巴贝虫呈全球性分布,自罗马尼亚科学家Babes 于1888 年首次从病牛红细胞中发现双芽巴贝虫(Babesia bigemina)以来[4],已鉴定报道100多种,但感染人体的主要有田鼠巴贝虫(Babesia microti)、猎户巴贝虫(B.venatorum)、邓肯巴贝虫(B.duncani)、分歧巴贝虫(B.divergens)等数种[2-3]。

巴贝虫病多于夏秋季节发生,在我国属于新发、罕见寄生虫病。过去由于缺乏敏感有效的巴贝虫病诊断方法,临床上对此病的诊断异常困难,导致漏诊和误诊时有发生,给患者带来了沉重的疾病负担。2017 年8 月1 日,由陈家旭等起草的国家卫生行业标准《巴贝虫病诊断》(WS/T 564—2017)发布后[3],巴贝虫病的病原学和流行病学特征、临床表现、实验室检查和鉴别诊断等有了重要参考和依据。随着高敏感性的分子生物学检测技术的不断应用,在临床上陆续发现了一些巴贝虫感染病例。但总体而言,临床上对该病的重视程度依然较低,常被医务工作者和公众忽视。为此,本文就1943年以来我国报道的人巴贝虫病病例进行回顾,同时就巴贝虫病的临床表现、诊断、治疗和致病机制等方面的研究进展进行概述,希望能为各级医疗机构和疾病预防控制机构对巴贝虫病的诊断和科学研究提供实用信息支持和帮助。

1 国外巴贝虫病流行概况

在1957 年南斯拉夫学者Skrabalo 等报道了首例人体巴贝虫感染病例[5]之后,世界各地陆续有巴贝虫感染病例报告,其中美洲、欧洲较多。美国是全球报告巴贝虫病病例最多的国家,涉及虫种主要包括田鼠巴贝虫、邓肯巴贝虫和类分歧巴贝虫(B.divergens-like)[6]。根据美国疾病控制与预防中心2019 年公布的数据,2011—2015 年美国共报告7 612 例巴贝虫病病例,其中包括6 277 例确诊(82.5%)和1 335 例疑似病例(17.5%),病例多发于6—8月的美国东北部和中西部地区,而其中最常见的虫种为田鼠巴贝虫[7]。欧洲主要报道有分歧巴贝虫、猎户巴贝虫和田鼠巴贝虫等三种虫种[6,8]。1976年Gorenflot 等[9]报道了法国首例巴贝虫病病例。1979年Symmers[10]报道了苏格兰首例分歧巴贝虫病病例,为脾切除患者。随后至1998 年的近20 年时间里,欧洲陆续报道了28 例巴贝虫病病例,其中脾切除患者占83%;感染虫种以分歧巴贝虫为主,占73%[11]。2003—2005 年共报道了2 例脾切除巴贝虫病病例(European Union 1,EU1)和1 例德国本地巴贝虫病病例(EU3 株),后命名为猎户巴贝虫[8,12]。2007 年1 例本地感染田鼠巴贝虫病病例、2013 年1例输入性田鼠巴贝虫病病例分别在德国和丹麦被诊断[13-14]。随后,挪威、西班牙、波兰、爱尔兰、瑞典等欧洲国家陆续有散发病例报告,至此欧洲共报告了60 多例巴贝虫病病例,以分歧巴贝虫感染为主。近年来,埃及、墨西哥、南非、莫桑比克、澳大利亚、巴西、日本、韩国等相继报告了人感染巴贝虫的病例[1,6,15-16]。

2 我国巴贝虫病流行情况

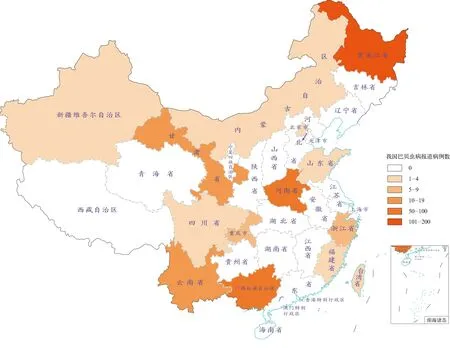

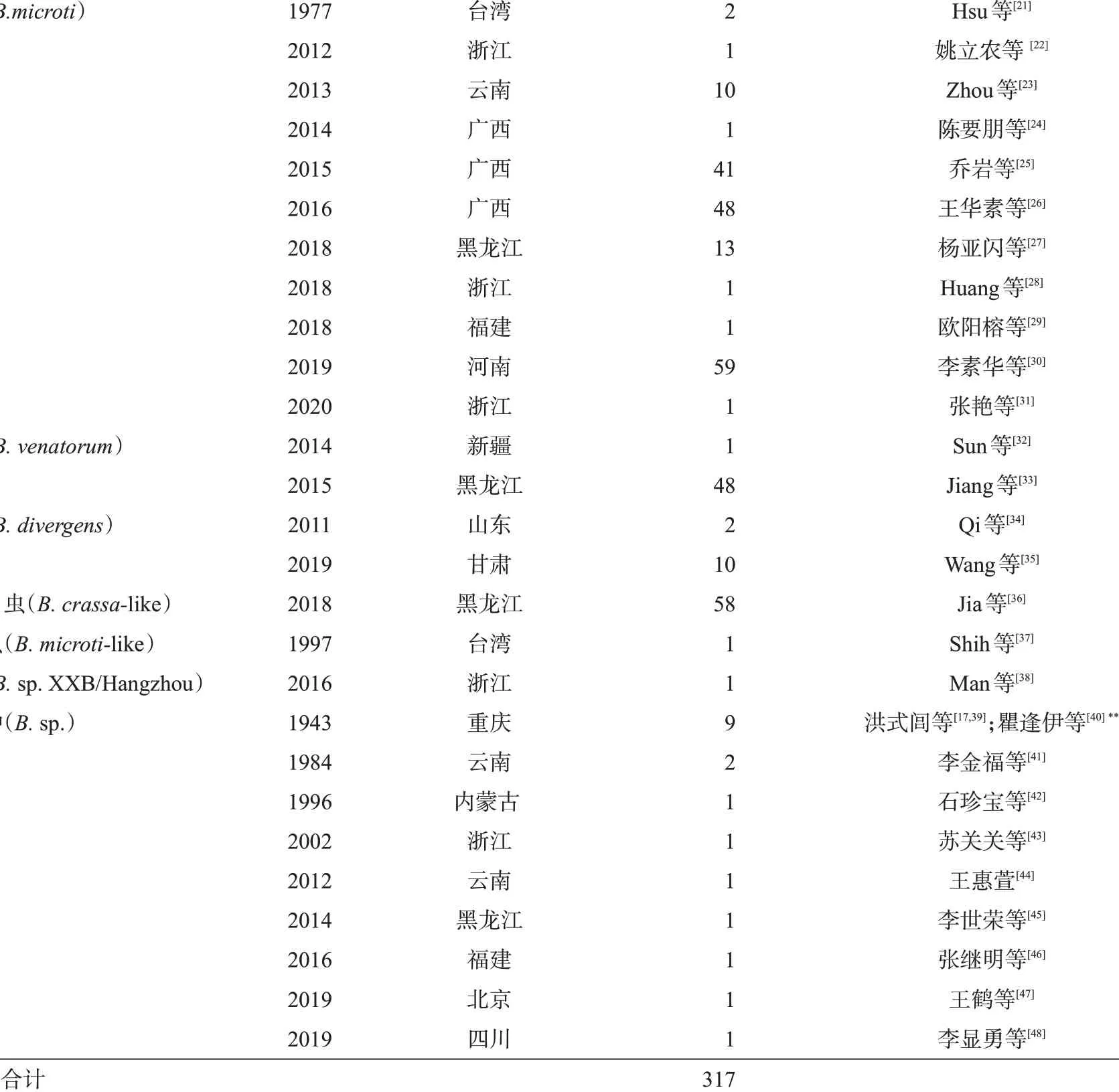

1943 年寄生虫病学家洪式闾[17]报道了我国首例人体巴贝虫病病例。随后,从1943年至2021年,我国共报告了超过317例人巴贝虫病病例或隐性感染者(无症状感染者),广泛分布在黑龙江、广西、河南、内蒙古、新疆、甘肃、北京、重庆、山东、福建、浙江、云南、四川、台湾等14个省份(图1、表1)。报告病例数较多的是黑龙江、河南、云南和广西,地理上分布在东北、中原到西南一线。主要感染虫种为田鼠巴贝虫、猎户巴贝虫、分歧巴贝虫、类可拉萨巴贝虫(B.crassa-like)、类田鼠巴贝虫(B.microti-like)、巴贝虫新种(B. sp. XXB/Hangzhou)及巴贝虫未定种(B.sp.)等[18-20]。

2.1 田鼠巴贝虫 1977 年Hsu 等[21]报道了台湾省447 名农村居民血清样品的间接荧光抗体试验(indirect fluorescent antibody test,IFA)检测结果,共检出田鼠巴贝虫感染者2 例(0.45%)。2012 年姚立农等[22]报道了浙江省1 例巴贝虫病病例,该患者为48岁女性,反复发热,有输血和野外虫叮咬史,经病原学和分子生物学检测鉴定为田鼠巴贝虫感染。2013 年Zhou 等[23]报道了云南省腾冲县中缅边境地区449 例发热患者的分子流行病学筛查结果,检出10 例田鼠巴贝虫感染病例,其中包括1 例与恶性疟原虫混合感染病例,1 例与间日疟原虫混合感染病例。2014年陈要朋等[24]报道广西壮族自治区的1例19 岁男性病例,该患者有野外作业史,经骨髓涂片染色镜检及分子生物学测序分析诊断为田鼠巴贝虫感染病例。2015 年乔岩等[25]报道了广西壮族自治区1例人田鼠巴贝虫感染病例,并通过巢氏PCR扩大筛查患者同事121 人,其中又发现40 例阳性,阳性率为33.06%,经测序比对均诊断为田鼠巴贝虫感染。2016 年王华素等[26]报道广西壮族自治区某采血站献血员巴贝虫感染率为2.53%(48/1 900),均为田鼠巴贝虫感染,镜检发现38份标本中有巴贝虫环状体,另外10份未发现巴贝虫。杨亚闪等[27]对黑龙江省牡丹江市2016年7月19日—8月23日收集的1 000份献血者血浆标本进行IFA检测,结果发现共有1.3%(13/1 000)的献血者田鼠巴贝虫抗体阳性。2018年Huang等[28]报告了1例来自浙江省温州市的60 岁女性患者,该患者出现持续发热、寒战、盗汗、乏力和头晕12 天;血液检查显示中性粒细胞减少、血小板减少和活动性溶血性贫血,C反应蛋白升高,血检发现可疑恶性疟原虫环状体,后经形态学、分子生物学方法最终诊断为田鼠巴贝虫感染,患者经阿奇霉素治疗后好转出院。同年,欧阳榕等[29]报道了1 例来自福建省宁德市的病例,该患者具有脾切除手术和输血史,因“血红蛋白尿、发冷、发热”入院,血检发现大量可疑恶性疟原虫环状体,后经形态学、分子生物学方法诊断为田鼠巴贝虫感染。2019年李素华等[30]报道了河南省信阳市600例有发热伴血小板减少症状患者血样的巴贝虫检测情况,经过巢式PCR检测发现59例田鼠巴贝虫感染者,其中40岁以上者48例(81.4%,48/59);59例阳性病例中14 例(23.7%,14/59)有蜱叮咬史。2020 年张艳等[31]报道了1 例来自浙江省丽水市的病例,病例为72岁的当地农民,因反复发热经杭州市疾病预防控制中心初步诊断为“疟疾待查”收治入院,后经血涂片与分子生物学方法诊断为田鼠巴贝虫感染。

图1 1943—2021年我国巴贝虫病分布图

2.2 猎户巴贝虫 2014 年Sun 等[32]报道了1 例来自新疆维吾尔自治区的本地感染病例,患者为8 岁男童,经病原学和分子生物学检测诊断为猎户巴贝虫感染,此为我国报道的首例猎户巴贝虫病病例。2015年Jiang等[33]报道了48例猎户巴贝虫病病例,其中包括32例确诊病例和16例疑似病例;32例确诊病例中有21例患者(65.6%,21/32)有发热现象。

2.3 分歧巴贝虫 Qi等[34]对山东省泰安市2009年收集的377 名贫血患者血样进行巴贝虫核酸检测,发现2 例分歧巴贝虫病病例。2019 年Wang 等[35]报道了甘肃省甘南藏族自治州健康体检和普通门诊的754 份血样的巴贝虫感染分子生物学筛查结果,有10份样本检测出巴贝虫,经测序比对证实均为分歧巴贝虫感染。

2.4 类可拉萨巴贝虫 2018年Jia等[36]报道了黑龙江省和吉林省有蜱叮咬史和流感样症状的1 125名患者的巴贝虫形态学和分子生物学筛查结果,发现有31例确诊、27例疑似类可拉萨巴贝虫(B.crassa-like)感染。

表1 1943—2021年我国巴贝虫病病例报告情况

1977 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2018 2018 2019 2020 2014 2015 2011 2019 2018 1997 2016 1943 1984 1996 2002 2012 2014 2016 2019 2019台湾浙江云南广西广西广西黑龙江浙江福建河南浙江新疆黑龙江山东甘肃黑龙江台湾浙江重庆云南内蒙古浙江云南黑龙江福建北京四川21 10 1 41 48 13 1 1 59 1 1 48 2 10 58 1192 1 1 1 1 1 1 1 Hsu等[21]姚立农等[22]Zhou等[23]陈要朋等[24]乔岩等[25]王华素等[26]杨亚闪等[27]Huang等[28]欧阳榕等[29]李素华等[30]张艳等[31]Sun等[32]Jiang等[33]Qi等[34]Wang等[35]Jia等[36]Shih等[37]Man等[38]洪式闾等[17,39];瞿逢伊等[40]**李金福等[41]石珍宝等[42]苏关关等[43]王惠萱[44]李世荣等[45]张继明等[46]王鹤等[47]李显勇等[48]

2.5 类田鼠巴贝虫 1997 年Shih 等[37]报道了1 例来自台湾省的51岁女性巴贝虫感染病例,该病例样本中分离出的红细胞内原虫在形态上似乎与小型梨形虫一致,虫体直径为1.5~2.5 μm,在吉氏染色的薄血涂片中观察到了环状体、二元体双芽型和四联体的典型特征;仓鼠接种后出现持续性低度寄生虫血症;间接免疫荧光抗体试验表明,这种巴贝虫虫株在血清学上与感染啮齿动物的田鼠巴贝虫相关,但并不完全相同,初步判定为类田鼠巴贝虫感染病例。

2.6 巴贝虫新种 2016 年Man 等[38]报道了1 例来自浙江省的巴贝虫病病例,该患者为42 岁男性,10年来反复出现不明原因发热和疲劳,患者的薄血涂片和骨髓涂片中观察到环状体、四联体和点状的典型巴贝虫特征;使用共聚焦激光扫描显微镜观察到患者的血清与B. microti的表面蛋白具有反应性。后经过巴贝虫18S rRNA 测序分析后鉴定为新的巴贝虫虫种,并命名为Babesiasp. XXB/HangZhou 巴贝虫新种。对患者使用阿奇霉素、强力霉素和盐酸莫西沙星显示可缓解症状,但连续使用后效果不佳;使用阿托伐醌治疗后,患者发烧等症状消失,核酸检测阴性后患者出院。

2.7 巴贝虫未定种 除了以上可以明确鉴定到巴贝虫感染种类的病例外,还有许多未鉴定巴贝虫虫种的病例报道。1943 年洪式闾[17,39]分两次报道了9例重庆北碚地区巴贝虫病病例(第一次于1943 年1月报告6例,同年后续又报告3例),其中7例经形态学鉴定为“动物来源疟原虫感染”,2 例婴幼儿患者死亡,也经形态学鉴定为“类似动物疟原虫感染”,但其为不含疟色素的虫体,后瞿逢伊[40]根据这些形态描述认定这9 例为我国最早发现的巴贝虫病病例。1984 年李金福等[41]报道了云南省耿马县发热患者的筛查结果,经形态学鉴定发现2 例巴贝虫病病例。1996年石珍宝等[42]报道了1例来自内蒙古锡林浩特市的巴贝虫病病例,该患者为39 岁男性,因反复发热就诊,后经血涂片瑞氏染色镜检,查见巴贝虫,虫体小于2.5 μm,其红细胞感染率为3%,红细胞内的虫体呈逗点状、环状、阿米巴状和圆形。2002 年苏关关等[43]报道了1 例36 岁男性肾移植手术病例,该患者在浙江大学医学院附属邵逸夫医院接受肾移植手术两个多月后反复发热,经形态学鉴定为巴贝虫感染。2012年王惠萱[44]报道了1例云南省昆明市的46 岁女性患者,患者主诉“全身酸痛不适、畏寒、低热、心悸、疲乏无力”,因曾到过西双版纳地区,并在该地区有被不明媒介动物叮咬史,遂对患者进行骨髓和外周血涂片染色,最终诊断为巴贝虫感染;在使用阿奇霉素片、克林霉素磷酸酯注射液和阿托伐醌等药物治疗2~3个疗程后,镜检红细胞虫体感染率逐渐降低,经多次血片检查未见虫体后最终出院。2014 年李世荣等[45]报道了黑龙江省1 例巴贝虫病病例,该患者为免疫功能低下的65岁女性,有非霍奇金淋巴瘤基础疾病,经形态学和动物接种实验鉴定为巴贝虫感染。2016 年张继明等[46]报道了1 例71 岁女性巴贝虫病病例,该病例来自福建武夷山市,结合患者临床表现,并经形态学鉴定综合判定为巴贝虫感染。2019 年王鹤等[47]报道了1 例来自北京市西城区的巴贝虫病病例,该患者长期居住于北京,有河北省农村生产劳作史,临床表现为发热、口渴、多尿、水肿并伴有白细胞、红细胞、血小板计数减少,血钠、血氯下降,以及黄疸等;血涂片及骨髓涂片经姬姆萨染色后查见疑似巴贝虫环状体,未进行虫种鉴定;给予克林霉素等治疗后患者临床症状逐渐消失,实验室指标逐渐恢复正常。同年,李显勇[48]报道了1 例来自四川省内江市的43岁男性病例,该患者因反复发热伴酱油尿收治入院,后经病原学与分子生物学检测综合判定为巴贝虫感染。

根据上述文献结果,我国巴贝虫虫种主要包括田鼠巴贝虫、猎户巴贝虫、分歧巴贝虫和类可拉萨巴贝虫等。在地域分布上,北方以猎户巴贝虫和类可拉萨巴贝虫为主,中原及南方地区则以田鼠巴贝虫为主。随着我国学者对巴贝虫病的研究不断深入,越来越多的巴贝虫病病例或无症状感染者被发现。据统计,过去10年报告的人巴贝虫病病例数占总报告病例数的97.79%(310/317)。在317 例巴贝虫病病例或无症状感染者中,从感染途径来看,其中93 例(29.34%)有蜱叮咬史,2 例(0.63%)有输血史,绝大多数病例(70.35%,223/317)无法获得明确的感染途径。

3 临床表现

巴贝虫病的临床表现与宿主免疫状态及巴贝虫破坏红细胞程度有关,其潜伏期一般1~4 周[3]。免疫功能正常的感染者多无明显临床表现,或出现流感样症状,症状可持续2~4 周,呈自限性。常见临床表现包括寒战、发热、恶心、食欲减退、出汗、乏力、肌肉疼痛、关节疼痛、头痛、腹痛、贫血等。重症患者起病急,多发生于脾切除、老年体弱及免疫功能低下者。重症临床表现包括高热、重度贫血、黄疸、血红蛋白尿、呼吸窘迫、肾功能衰竭、昏迷,甚至死亡[1,3,20]。

4 巴贝虫病研究进展

4.1 诊断技术 患者有野外活动、蜱叮咬、输血或器官移植史,并伴有寒战、发热、恶心、食欲减退、出汗、乏力、肌肉疼痛、关节疼痛、头痛、腹痛、贫血等常见临床表现,应考虑进行巴贝虫病诊断[4,49]。巴贝虫病诊断方法主要有血涂片镜检、动物接种、血清学检测和核酸检测等。

4.1.1 血涂片镜检 血涂片显微镜检查是人巴贝虫病诊断的经典有效方法。血涂片经吉氏染色后,巴贝虫胞浆呈蓝色,核呈紫红色。巴贝虫在红细胞内寄生时形态具有多样性。常见虫体形态有环形、圆形、杆形、点状、梨形、阿米巴形等。典型形态为梨形,在一个红细胞内往往有多个虫体寄生,以1~4个虫体居多,可形成三联体或四联体(即马耳他十字形),且可为不同发育时期的虫体,检查到上述形态可判定为巴贝虫阳性[2-3,50]。巴贝虫环状体与疟原虫环状体非常相似,特别是恶性疟原虫,需要仔细观察才能正确识别。与疟原虫相比,巴贝虫在受感染的红细胞中具有多形性环状体结构,但缺乏疟色素、可识别的配子体和裂殖体等[51]。

4.1.2 动物接种 取患者外周抗凝血,无菌接种于BALB/c 小鼠、SCID 小鼠、NOD-SCID 小鼠或地鼠,每只腹腔接种0.5 mL。自接种1 周后开始尾部采血,制备血涂片并染色,镜检观察红细胞染虫状况,查见巴贝虫则判为病原学阳性[3,52]。沙鼠、仓鼠、SCID 小鼠、BALB/c 小鼠可作为巴贝虫接种的动物,用于邓肯巴贝虫、分歧巴贝虫和田鼠巴贝虫等的诊断[53-55]。

4.1.3 血清学检测 由于虫体形态多种多样,且在同一张血涂片上可查见多个时期不同形态的巴贝虫,而最为常见的形态时期是环状体,其形态与恶性疟原虫环状体难以区分,易造成误判,故需要借助实验室血清学检测、核酸检测等辅助诊断[56]。血清学检测已广泛用于无症状或低度感染者及献血者的检查,常用技术包括酶联免疫吸附试验(enzymelinked immunosorbent assay,ELISA)、免疫层析试验(immunochromatographic test,ICT)、IFA等[1-2,12]。但目前还没有通用的抗原来筛查感染人的所有巴贝虫虫种,不同巴贝虫虫种之间以及巴贝虫和其他寄生虫之间也存在抗原交叉反应[1-2]。虫种之间的系统发育关系越密切,非特异性交叉反应的概率就越高[57]。因此,筛选特异性的巴贝虫抗原,对于血清学的诊断显得尤为重要。目前可作为血清学快速诊断的巴贝虫相关抗原分子主要包括Bm5-1-1、Bm94、BmSA1等,但这些现有的巴贝虫病相关诊断抗原其检测敏感性和特异性还有待提高[58-61]。综上,有待进一步应用生物信息学、生物芯片、基因组学、蛋白组学和代谢组学技术对巴贝虫数据库进行预测分析,通过计算机人工智能筛选巴贝虫诊断相关候选分子,从而为巴贝虫病血清学检测提供敏感性高、特异性强的优质诊断抗原[60-62]。

4.1.4 核酸检测 巴贝虫感染人后,多数呈无症状的隐性感染状态,红细胞染虫率极低,容易漏检。而血清学检测仅仅作为巴贝虫病的一个辅助诊断,无法确定是现症感染还是既往感染,也难以确认巴贝虫的种类。而聚合酶链式反应(polymerase chain reaction,PCR)等核酸检测技术,具有敏感性高、特异性强等优点,是病原学检测和血清学检测的重要补充,在巴贝虫感染检测和鉴别诊断上具有不可替代的作用。常见的用于巴贝虫核酸检测的技术包括巢式PCR、重组酶聚合酶扩增(recombinase polymerase amplification, RPA)、实时荧光定量PCR(quantitative real-time PCR, qPCR)、反式线性杂交(reverse line blot hybridization, RLB)、基因芯片(gene chip)、环介导等温扩增(loop-mediated isothermal amplification,LAMP)、宏基因组学(metagenomics)等。目前这些核酸检测技术已广泛应用于巴贝虫属的系统发育鉴定和流行病学研究,尤其是发现新的巴贝虫物种[38,63-65]。2001 年Wei 等建立的巴贝虫巢式PCR,具有敏感性高、特异性强等优点,已发展为巴贝虫检测最常用的方法之一[3,55,65]。吴芬等[66]建立的检测田鼠巴贝虫的LAMP技术,其检测田鼠巴贝虫感染者血样的敏感性为100%,检测限为0.687 fg/μL,而PCR 的最低检测量为0.687 pg/μL,LAMP技术比PCR敏感1 000倍。Chen等[67]研发的组合式、高通量的能同时检测田鼠巴贝虫、分歧巴贝虫、邓肯巴贝虫、猎户巴贝虫、恶性疟原虫、间日疟原虫、杜氏利什曼原虫、克氏锥虫、布氏锥虫等18种重要血液原虫的基因芯片技术,其检测敏感性和特异性分别为82.4%~100.0%和95.1%~100.0%,检测限为200~500 copies/反应,适合在巴贝虫病、疟疾等复合流行区开展鉴别诊断。综上,随着分子生物学技术的不断发展,将会有越来越多敏感性高、特异性强且适合现场应用的核酸检测方法应用到巴贝虫病的防控现场。

4.2 治疗药物 两种不同药物的经典组合可以有效治疗人巴贝虫病,包括阿托伐醌联合阿奇霉素以及奎宁加克林霉素[19,68-69]。阿托伐醌和阿奇霉素联合用药被认为是最为有效的治疗方案。阿托伐醌(40 mg/kg·d)联合阿奇霉素(12 mg/kg·d)可治愈新生儿巴贝虫病,且无明显副作用;此外,阿托伐醌联合阿奇霉素使用(每日500~1 000 mg 阿奇霉素和每日2 次750 mg 阿托伐醌),也可成功治疗免疫功能低下者的巴贝虫感染,如人类免疫缺陷病毒感染患者、老年患者和IgM 型骨髓瘤患者。因此,对于具有轻度至中度巴贝虫病症状的免疫功能正常的患者,阿托伐醌联合阿奇霉素是最为有效、副作用较少的治疗方案,并且该治疗方案对中度至重症巴贝虫病患者也有效[19,70-71]。

奎宁加克林霉素联合治疗方案曾经被当作巴贝虫病的标准治疗方案[71]。如奎宁加克林霉素7~10天疗法,口服奎宁650 mg,每天3~4次;口服克林霉素600 mg,每天3次;或静脉注射克林霉素600 mg,每天3~4 次。但在一些重症病例,如脾切除、HIV感染和正在用皮质类固醇治疗的患者中,克林霉素和奎宁的化疗方案常常不能奏效,往往需要换血治疗[2,71]。

青蒿琥酯疗法也可以作为抗巴贝虫感染的一种选择[72]。2017 年蒯蓉蓉等[73]取感染田鼠巴贝虫的NOD-SCID种鼠血,经腹腔注射接种BALB/c小鼠,自接种后第4天开始,分别经口灌胃相同剂量的青蒿琥酯和奎宁,结果显示:在接种后第9天,各组小鼠红细胞田鼠巴贝虫感染率均达到高峰,青蒿琥酯治疗组小鼠的红细胞染虫率为25.5%,显著低于对照组(45.5%)和奎宁治疗组(43.0%)。该研究结果表明,青蒿琥酯抗巴贝虫效果优于奎宁,可以作为治疗巴贝虫病的候选药物。此外,阿托伐醌-氯胍(atovaquone-proguanil)疗法也可作为一种选择[74]。但是这些治疗方案还有待临床实践的验证,因此应进一步加强新型治疗药物或组合药物的研发,让更多有效的治疗方案进入我国的治疗体系中,从而为患者带来更加理想的治疗效果。

4.3 致病机制 巴贝虫致病作用不仅与虫种及虫体在宿主红细胞内的增殖而引起红细胞溶解作用相关,还与宿主的免疫状态相关。其虫体的作用如下:虫体在红细胞内繁殖,与疟原虫一样直接崩解宿主红细胞;还可通过免疫病理机制造成未受感染的红细胞溶解以及脾吞噬功能增强。宿主的先天免疫和适应性免疫对控制巴贝虫的感染起到重要作用。在巴贝虫致病过程中,脾是一个尤为重要的免疫器官。脾的静脉筛状结构不仅可以捕获被巴贝虫感染的红细胞,其中的巨噬细胞还可以吞噬感染的红细胞并杀死虫体。

巴贝虫入侵宿主红细胞过程中分泌的棒状体相关蛋白(rhoptry-assosiated protein,RAP)被认为是巴贝虫入侵和繁殖的关键蛋白分子,在巴贝虫入侵宿主时形成纳虫空泡过程中发挥着关键性作用[75]。近年来研究发现棒状体和微线体在虫体入侵宿主红细胞过程中可释放相关分泌排泄物,即棒状体分泌的RAP 和微线体分泌的微线体顶端膜抗原(microneme - protein apical membrane antigen,AMA1)形成运动复合体,在入侵过程中发挥着至关重要的作用[76]。微线体分泌蛋白在肌动蛋白-肌球蛋白复合物中起黏附作用,其与宿主红细胞发生黏附,虫体进入宿主红细胞后,随后棒状体分泌的相关脂质和蛋白共同作用而形成纳虫空泡,其中棒状体蛋白对于巴贝虫入侵起关键性作用,是这类血液原虫的主要毒力因子。此毒力因子在田鼠巴贝虫、双芽巴贝虫等巴贝虫相关蛋白中已开展了相关研究,并取得了一些进展[77-78]。这为深入开展巴贝虫感染过程中入侵相关蛋白与宿主细胞互作机制研究打下了基础,也有助于揭示巴贝虫感染相关免疫致病机制,为巴贝虫病防治提供理论基础。

5 挑 战

作为一种新发、罕见的人畜共患寄生虫病,巴贝虫病越来越引起我国疾病预防控制工作者和临床医生的重视[79]。近年来经过不懈努力,我国科学家在巴贝虫和巴贝虫病的检测、监测、媒介蜱控制、病媒风险预警模型的建立等方面取得了突出进展,但仍面临诸多挑战:①误诊时有发生。巴贝虫与引起疟疾的疟原虫在病原形态、致病机制和临床症状方面较为相似,极容易造成误诊,可在不同程度上影响我国疟疾消除成果。②临床重视不够。以往巴贝虫相关研究主要侧重于兽医学领域,绝大多数临床医生对巴贝虫病认识不足、重视不够,加剧了漏诊、误诊现象。③暴露风险加大。受国际交流日益频繁、人和野生动物接触机会增加等因素的影响,人们被蜱叮咬的概率显著增加;输入性巴贝虫病风险加大等旅行医学问题也日益突出。④公众意识淡薄。人们对巴贝虫病知晓率普遍不高,野外活动防护不到位,感染机会增加。⑤治疗药物效果不稳定。现有的巴贝虫病治疗药物对不同个体的效果尚不稳定,有待新型治疗药物的开发与研制。⑥血液制品筛查缺失。我国尚无对血液制品进行巴贝虫污染筛查的相关政策制度,这将导致我国血液制品巴贝虫感染风险等生物安全问题长期存在。⑦科研经费投入不足。在巴贝虫病的研究方面缺乏持续的经费投入,致使我国在巴贝虫病基础研究方面相对薄弱。

6 展 望

近年来,国际社会逐渐提升对巴贝虫病的重视程度,美国疾病控制与预防中心发布公告[80],自2011年1 月起将巴贝虫病列为美国法定传染病。当年,美国在19 个州、市进行了巴贝虫病监测工作,共发现1 124例巴贝虫感染病例,以纽约州、马萨诸塞州和新泽西州报告病例最多,分别占32.1%、14.8%和18.5%[81]。之后,每年开展相关监测工作,以掌握美国巴贝虫病的流行状况。我国于2017年、2018年分别发布了《巴贝虫病诊断》(WS/T 564—2017)、《巴贝虫检测 血涂片镜检法》(WS/T 632—2018)和《巴贝虫检测 虫种核酸鉴定法》(WS/T 633—2018)卫生行业标准[3,50,65]。中央和地方政府也给予了初步的资金支持,以开展巴贝虫病的相关研究,并取得了较好成效:初步了解了我国存在的人体巴贝虫种类、优势虫种、地区分布,传病媒介蜱种及其分布、携带病原状况等;引进建立了田鼠巴贝虫动物模型,并成功建立了我国首个人体巴贝虫分离株动物模型;初步研发了巴贝虫病的血清学及核酸检测技术等。为巩固我国疟疾消除成果,相信易与疟疾相混淆的巴贝虫病将受到政府及各级医疗卫生和疾控机构的进一步重视。为此,要进一步加大科研投入,加强科技攻关合作,在“全健康(One Health)”理念的指引下,不断提升对巴贝虫病等被忽略热带病在基础研究、应用研究和防控策略研究等方面的研究水平,为我国巴贝虫病的防控提供技术支撑,力争早日实现《“健康中国2030”规划纲要》目标,保障人民健康。