如何从绘本创作角度呈现幼儿园生活的快乐

张茜琳

编者按:进入幼儿园是幼儿迈向社会的第一步。《快逃!星期八》系列原创绘本聚焦幼儿园集体生活的热点问题,讲述了发生在幼儿园里的一系列热闹而有趣的故事。本期特访该系列原创绘本作者,解锁如何从绘本创作视角呈现幼儿园生活的快乐。

《幼》:彭老师,《快逃!星期八》系列作为您首次为幼儿园小朋友创作的专属绘本,与以往创作有何不同?

彭:作为职业童书作家,我写了将近四十年的儿童文学作品,无论写哪种体裁,在落笔前我都得明确读者对象。图画书至今我也写了十几本,比如《不要与青蛙跳绳》《妖怪山》等。以前大部分作品文字比较多,读者对象为年龄上偏大的孩子。但我喜欢开拓,不喜欢重复自己,所以这个系列就是给幼儿园阶段的孩子们专门制作的。

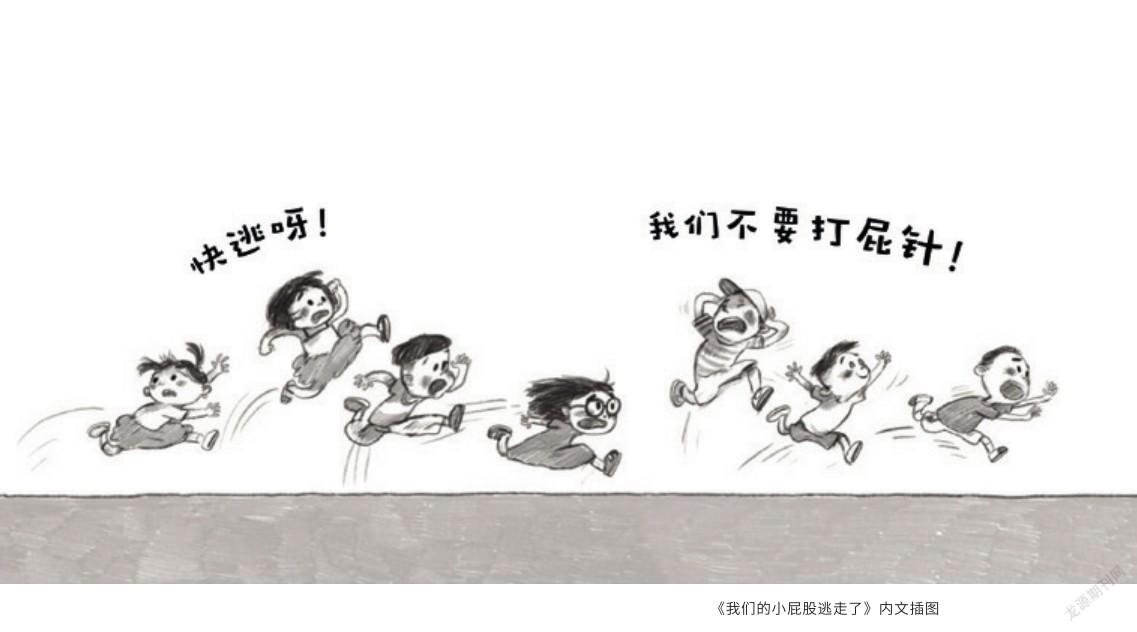

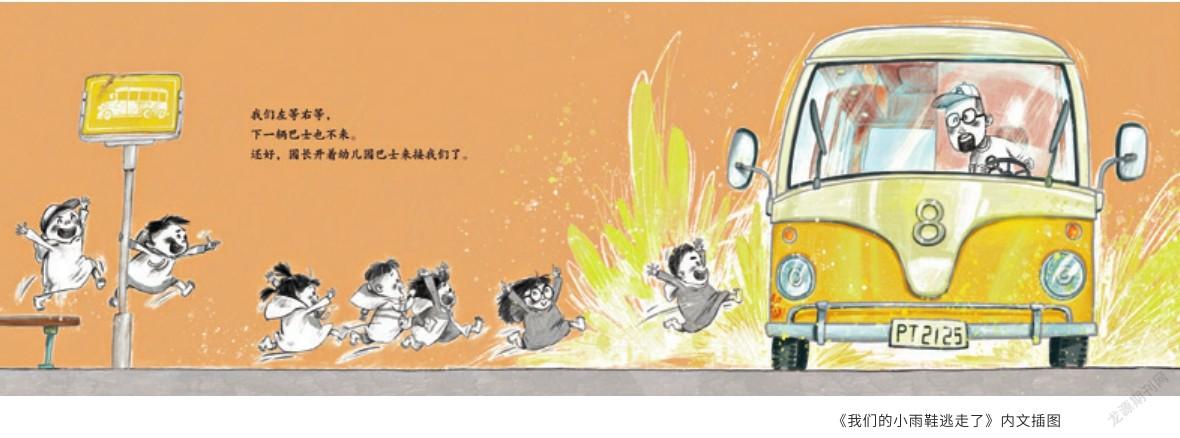

但需要指出的是,我并不是因为童心来写这系列的,实际上我没上过几天幼儿园,我是用一个职业作者的视角来进行这系列创作的。我先确定题材,确定故事大致的走向,然后揣摩幼儿园孩子们的心理,比如他们会喜欢什么?会说什么话?哪些东西和其幼儿园生活密切相关等。我还要掌握故事的节奏感,每一页都要有节奏、有变化。我会去幼儿园观摩,还会对市场上同一选材作品进行调研。市面上关于幼儿园小朋友的图画书,很多就是在解决实际问题,节奏很慢,而我的节奏很快。幼儿园小朋友的精力很充沛,我这系列作品中的孩子们始终在奔跑,跑累了再回到幼儿园。我还设计了一个幼儿园园长,讲发生在他们身上奇幻有趣的幼儿园故事。

《幼》:您的文字既简单明了,字里行间又处处充满热闹与活泼,把幼儿好奇、天真、爱搞怪并时刻精力充沛的状态表达得淋漓尽致,您是如何做到的呢?

彭:这是给低龄儿童的图画书,要在写作的时候将自己不自觉地变成孩子,作者的想象力一定要“爆棚”,要超越普通人甚至要超越孩子的设想。我的文本里有两种对话方式,一种是和书里的孩子对话,一种是和书外的孩子对话,通过这样的方式与书外的孩子产生互动性,让他们的注意力始终被书中的故事线吸引着往前走。而这些对话真正的回答者是谁?是作者本身。并且,作者本身的回答和书外孩子的回答不一定一致,但经过四五个这样的重复形成一种韵律之后,再来一个大反转,令孩子们惊喜的节奏感就抓住了。这样,字里行間相对应地也呈现出了孩子们的热闹、活泼、天真搞怪。

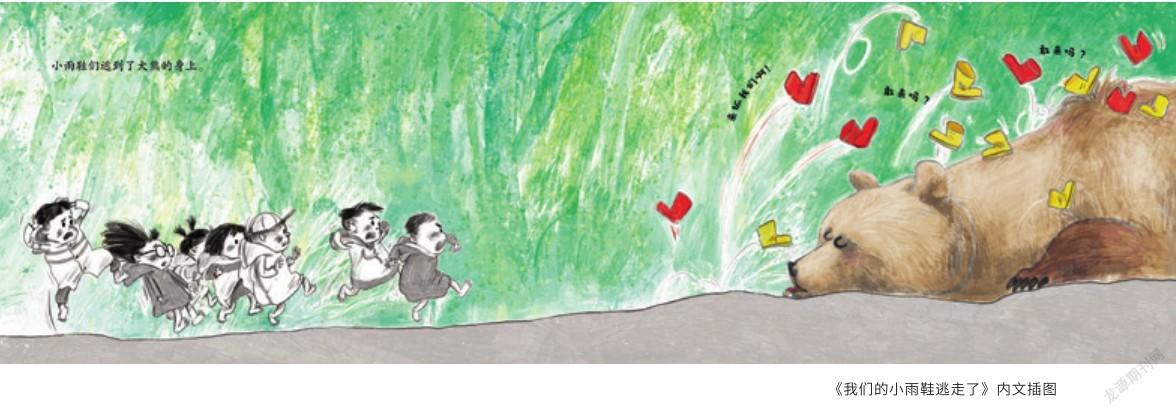

但是,在文本中除了热闹,还有诗意的存在。比如《我们的小雨鞋逃跑了》,最后以小雨鞋们“在安安静静地看夕阳”结尾。这个节奏上的大反转令人出乎意料的同时,也让人感受到一种安静的美感。

作为一个职业作者,怎样写出一个好故事?我觉得创作最难的点是不重复自己,不重复别人。你写的东西如果让别人感觉已经被人写过了,那就是一种失败。所以我眼里真正的原创就在于——突破自己,不断创新。我总在强调“职业”作家,因为好的职业作家一定拥有一个能力,就是他知道读者要看什么、要听什么。其实,我每写下一句话的时候,总会在脑海里浮现两个画面:一个是我故事描绘的画面,一个是小朋友和家长一起阅读的画面。他的注意力可不可以被我牵着走,甚至他的每一次笑点是不是被我“拿捏”住,这都很关键。

《幼》: 您学过绘画,有昆虫学和教育学的学术背景,更集图画书研究者、儿童文学作者和摄影师的多重身份于一身,也创作了许多备受读者欢迎的图画书。那么,您是如何看待图画书里的图文关系的?

彭:这是一个讲不清的问题,它需要时间的检验。对我个人而言,抛开图和文,我喜欢的是好故事。好故事的定义有许多种:如有的故事虽然很平实,但是孩子和家长都很喜欢,那么它就是一个好故事;有的故事被孩子们喜欢,同时能唤起很多家长们的回忆,那么它也是个好故事。所以,一个好故事,一本好书,每个人心中都有自己的标准。我喜欢那种我根本想象不出来、也写不出来的故事,而有人却写出来了,我就叫它好故事,好故事需要把人吸引住。在我眼里,所有的好绘本都是关于孩子成长的故事。我的合作者田宇老师,作为一个插画师他很有天赋,逻辑推理能力很强,在图画创作过程中可以把自己变成一个孩子般欢腾,这让我惊奇不已。正因为如此,每一次与他的合作都非常成功。我们希望能写出的是质量好的书,享受的是创作好书的过程。

《幼》:田老师,这是您和彭懿老师第N次的合作,这次合作先有文字还是先有图?这系列作品的每一页插画,满满装载着幼儿园小朋友们的快乐,以及插画艺术的创意。您如何在画面中实现这些效果的?

田:当图画书文字作者和插画作者不是一个人的时候,往往先有一个故事框架,然后再有画面。我们这个系列也是先有文本。

另外,要感谢彭懿老师文本很好定位,给了我充分的图画创作空间。这些文本虽然描述的是孩子在幼儿园生活的故事,但并没有把这些故事发生的地点局限在具体、狭小的园所教室或院子里。我在插画创作之前曾考虑过,是否要限定某个现实中和幻想中的具体场所。但彭老师建议不要限定,要将孩子的幻想飞扬起来,让读者随着孩子们一路奔跑,通过这种方式将幻想彻底展开,淋漓尽致地让孩子们闹一下、玩一下,再让他们回到现实。所以,在这系列文本中,从现实角度看是锁定在孩子的日常幼儿园生活场景的,但当读者读故事时,并不会觉得这是在说教,这个界定对我插画创作非常有帮助,给了我很大的创作空间。与此同时,我亲自跑到一个幼儿园里采风,和中班小朋友们每天相处,熟悉他们的幼儿园生活场景,然后再开始插画创作。

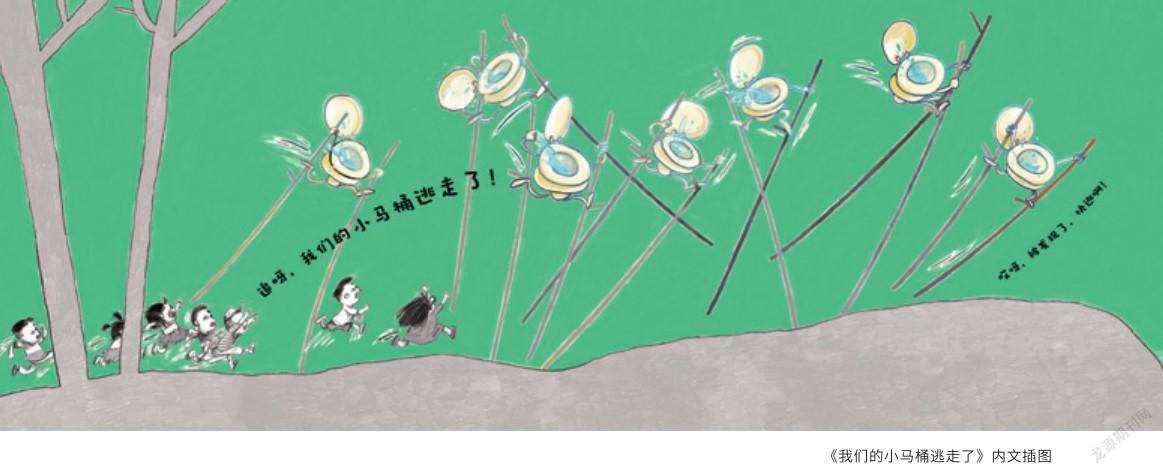

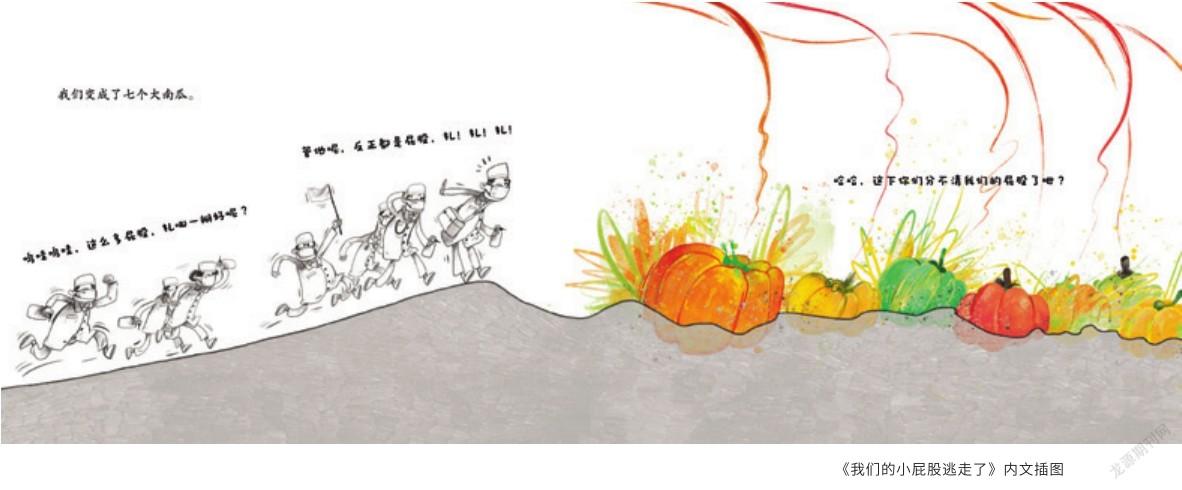

在创作过程中,我会思考怎样通过画面巧妙地把幻想场景和现实场景拆开,比如用不同的色彩和不同的绘画表达语言等,打造一个让孩子能理解的节奏,让孩子和家长无需通过说教的展现方式,而是从画面中直观地看到这个节奏。此外,我创作的这些小朋友,他们本身都有不同的性格定位,加上彭懿老师的整体故事框架,孩子们在各种场景下其对应的性格所应该有的反应,都要在画面中展现出来。

《幼》:您是怎么具体处理画面的?为什么有些色彩会有炸开的感觉?为什么有些画面呈现黑白色调,有些画面则用彩色呈现?

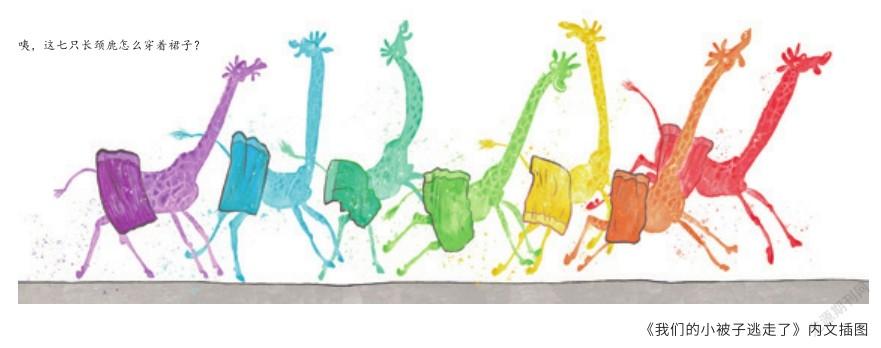

田:首先,关于画面色彩炸开的处理。就像您所说的,看电子版文本和看到真实的书时的感受不一样,我作为画者也有同样的感受。其实绘本每一页的画面,都是为了让读者有欲望去看下一页,并为之做好准备。所以,我很在意读者翻到下一页是不是感到惊喜,他的眼睛里会不会有光芒。我希望每一次幻想部分出现的时候,画面会呈现烟花绽放时的场景,所以每一次有幻想或幻想情节出现反转的时候,画面都会采取烟花般灿烂炸开的表现方式。但这只是开始,随后还要给孩子提供融入这个氛围里享受的空间,所以紧跟着的下一页,我往往会给孩子一页“满屏”的色彩,作为孩子沉浸在幻想氛围中的一种延续,直到下次色彩炸开场景的到来,然后再延续……如此循环。每一次“满屏”色彩出现的时候,往往就是故事情节的一次递进或对孩子情绪节奏的一次引导,这些体验需要读者通过翻阅纸质绘本才能感受到。

其次,關于彩色和黑白色调的处理。其实从视觉呈现上,我对每个故事都采用黑白和彩色两种主色调为现实场景和幻想场景进行了很大的区分。比如小朋友和园长等现实人物形象我用的是黑白小素描的绘画语言,但故事情节发展后的幻想场景,我则以彩色水粉的绘画语言为主。我采取了线条与色彩相结合的表现方式表现故事情节的每一次递进,并希望读者产生共鸣。比如《我们的小被子逃走了》里的小河马形象,我用线条与色彩结合,希望读者达到情绪和节奏感的一次强化。但紧接着出现的长颈鹿形象,我把线条去掉了,只留下了色彩,是为了让读者在情绪和节奏上一点点松弛下来,为迎接下一次的故事高潮做准备。总之,所有视觉画面的细微变化,都是为了引导读者阅读故事时的节奏感和情绪变化,先强烈再舒缓再强烈,像一首歌一样,有属于自己的节奏和旋律。

《幼》:在看绘本时,人们往往不自觉地把重心放在文字部分。您在这么多年绘本创作和绘本教学经验的积淀之后,如何看待绘本的图文关系?您觉得图文关系的节奏感如何把握?

田:其实,我觉得大众在读绘本的时候用怎样的视角去阅读都不是问题。因为不管文字作者还是图画作者,我们创作的最终目的,都是为了把一个故事讲好,讲故事是放在第一位的。比如就我个人而言,会因为绘本里的某个画面特别好而记住这本绘本的情况很少见,但因为读到一个好故事而记住这本绘本的情况很多,故事有着震撼心灵的力量,十分强大。所以,就这个角度而言,不管是画面还是语言文字,都是为了呈现一个好故事。

其次,从书籍制作的角度画面的处理和语言文字的处理,都是为了呈现出一本好书。这也是为什么读者只有翻看纸质的绘本时,才能获得真正美好的阅读体验。比如,我们对这个系列的开本选择实际比原来设定的尺寸稍微缩小了一点,是为了让幼儿拿到绘本之后能产生“这本书属于我”的收获感与满足感。

最后,每一个绘本的制作,从最初文字作者和图画作者对故事的打造,到最后形成具备商品属性的图书形态出现在市场上,这个过程离不开绘本作者与编辑包括营销编辑们的密切合作。这种体验与我纯粹作为教师进行绘本创作教学,或者纯粹作为艺术家进行绘本插画创作,有着巨大的区别,这也是让我感动和感恩的地方。