全解剖式氧化锆冠牙体预备原则的研究进展*

赵林箫,裴锡波,王剑

(四川大学华西口腔医院,四川成都 610041)

氧化锆陶瓷因其良好的生物相容性和机械性能,在全冠修复中得到越来越广泛的应用。优越的机械性能(断裂韧性、强度和硬度)[1]使得全解剖式氧化锆冠(以下简称全锆冠)与传统玻璃陶瓷全瓷冠相比,能在更薄的厚度下拥有同样的强度,有利于减少基牙的牙体预备量。但全锆冠的牙体预备目前尚无统一、规范的原则可供参考,临床上仍广泛沿用烤瓷冠或传统全瓷冠的牙体预备方法。此外,近年来透明氧化锆的研究发展迅速,随着氧化锆透明度增加,材料强度也相应降低,相应的牙体预备量又该是多少,更加缺乏统一的标准。因此,本文综述全锆冠牙体预备的研究进展,为全锆冠的牙体预备临床实践提供参考。

1 全锆冠修复咬合面牙体预备

1.1 咬合面牙体预备量

全瓷冠修复的成功受到多种因素的影响。其中,全瓷冠的咬合面厚度是影响应力分布和抗折性能的主要因素之一[2-3]。使用传统全瓷材料进行全冠修复时,咬合面材料厚度一般为1.5~2.0 mm[4],需要磨除的牙体组织较多。而氧化锆的弯曲强度大大超过传统全瓷材料,高达800 MPa 以上,断裂韧性也达到了5~10 MPa·m½[5]。研究[6]显示,全锆冠的抗折强度与咬合面厚度呈正相关。全锆冠没有饰面层,使氧化锆材料的厚度大大增加[5]。有研究表明[7],全锆冠比双层氧化锆冠及合金瓷冠具有更高的断裂强度。TEKIN 等[8]体外测量厚度为1.0 mm的全锆冠与厚度为1.5 mm 的双层氧化锆冠和合金烤瓷冠的抗折性能相当。NAKAMURA 等[3]分析不同咬合面厚度的全锆冠发现,厚度为0.5 mm 全锆冠的断裂载荷显著高于厚度为1.5 mm 的二硅酸锂冠,并建议磨牙区可采用咬合厚度为0.5 mm 的全锆冠。多项体外研究[8-11]也得到了相似的结果,0.5 mm 的全锆冠也表现出良好的抗折性能,其断裂载荷仍高于一般成年人的咬合力(800~1 000 N)[12]。还有研究显示[13],种植体支持的咬合面厚度为0.5 mm的全锆冠也能承受生理咬合力。WORNI 等[14]对全锆修复体修复的40 例患者进行了1~3年的随访,修复体总存活率为99.6%(天然牙100%,种植体98.4%),并且建议全锆冠修复所需的咬合空间最小为0.5 mm。而当全锆冠用于磨牙症患者时,LAN等[15]建议咬合厚度至少为1.0 mm。

全锆冠咬合面牙体预备量并没有定论。根据目前的报道来看,普通全锆冠至少需要0.5 mm 的修复空间,情况特殊时(如:夜磨牙、基牙变色等)需根据实际情况加大牙体预备量。故临床应用时牙体预备量应为0.5~1.0 mm。

1.2 咬合面牙体预备形态

临床常按照解剖形态均匀预备或者进行非解剖式(牙尖角度=0°)预备咬合面形态。HABIB 等[16]在体外研究中对比了3 种咬合面预备形态对全锆冠适合性的影响,结果显示,解剖式预备(牙尖角度=30°)的边缘及内部适合性均好于半解剖式预备(牙尖角度=15~30°)以及非解剖式预备。SADIDZADEH 等[17]比较了颊、舌尖夹角不同(100°、110°、120°、140°、160°、180°)的咬合面预备的影响,发现研究中所有组别的边缘适合性均满足临床要求,其中180°组的边缘间隙明显大于其他组;且随着牙尖夹角增大,黏接面积变小,导致固位力降低。所以,咬合面预备形态以解剖式为佳,在后牙牙体预备时,颊舌尖夹角不应过大。

2 全锆冠修复牙体轴面预备

2.1 牙合向聚合度

两个相对的预备轴向表面之间的收敛角度被称为牙合向聚合度(total occlusal convergence, TOC),是预备角度的两倍[18-19]。理论上,平行轴壁提供最大固位和阻力。JØRGENSEN[18]研究发现,随着TOC 的增加,固位力呈双曲线关系下降,当TOC 的一半超过5°时,固位力显著下降。CORAZZA 等[19]研究了TOC 对氧化锆全瓷冠的影响,比较了6°、12°和20°TOC,结果显示,TOC 为20°时抗折性能最佳。ALAMMARI 等[20]的研究也有类似发现,即TOC 从12°增加到20°并不影响边缘和内部适合性,但会增加全冠的最大断裂载荷。TOC 越大,抗折强度越高,这归因于材料体积的增大。然而SCHRIWER 等[21]的研究显示,与10°和15°相比,TOC 为30°时,冠壁更厚,抗折性能却更低。此外,还有体外研究[22]发现TOC 从6°增加到12°改善了全锆冠的边缘微渗漏。

这些研究绝大多数都是体外研究,而不是基于可靠的临床试验。虽然TOC 的减小增加了修复体的固位力,但因预备的技术困难很难在临床上实现TOC 低值(2~5°),还可能导致黏接水门汀静水压的增加,从而对多余水门汀的溢出产生负面影响[20]。有文献建议TOC 为10~22°,根据基牙类型的不同考虑不同的TOC,对于下颌第一磨牙,一般建议TOC 值为近远中向24°,颊舌向22°[19]。

2.2 预备量

NAKAMURA 等[3]的研究结果表示,全锆冠的轴壁厚度对抗折强度没有显著影响。然而,当载荷以与牙长轴不同的角度施加时,轴壁厚度可能会影响抗折性能。SEYDLER 等[23]研究发现,当倾斜30°施加载荷时,轴壁厚为0.5 mm 的二硅酸锂冠的抗断裂性明显低于轴壁厚1.0 mm 和1.5 mm 的冠。虽然需要进一步的研究才能得出结论,但基于目前的研究,NAKAMURA 等[3]建议在临床应用全锆冠时,轴壁至少厚0.5 mm。

3 全锆冠修复牙体预备边缘设计

临床使用过程中发生的牙冠折裂模式表明,裂纹常起源于牙冠的凹面或是颈缘[24]。有研究[25]显示,冠缘的质量和牙冠折裂的风险相关。除此之外,修复体的适合性(边缘和内部适合性)对于临床成功也至关重要。

传统全瓷材料制作的全瓷边缘较金属边缘强度略差,且较难加工成刃状。临床上全瓷冠多见使用肩台或凹槽边缘。随着氧化锆陶瓷的面世及全瓷加工方式的进步,刃状边缘的全锆冠得以实现。BORELLI 等[26]比较了离体前磨牙进行不同牙体边缘预备后的剩余牙体组织发现,肩台是牙体预备后剩余牙体组织最少的预备体,凹槽边缘和刃状边缘更保守。而从微创牙科的角度来说,比起肩台,更保守的边缘预备可能是更好的选择[27]。

3.1 边缘设计对抗折性的影响

郝妍等[28]比较了不同边缘设计的全锆冠的压缩破坏力,发现对于咬合面厚度为1.0 mm 的全锆冠而言,无论是刃状边缘还是0.3 mm 以上的肩台边缘,均可满足临床的需要。FINDAKLY 等[29]进行的体外研究显示肩台设计比刃状边缘设计的全锆冠具有更高的断裂载荷,可能是因为肩台边缘的应力分布模式为龈壁承受咬合力,使得轴壁上的应力集中较小。而刃状边缘在多项体外研究中显现出了比凹槽边缘更高的平均断裂载荷[30-32]。CAGIDIACO 等[33]对50 颗刃状边缘和凹槽边缘的全锆冠进行的1~48 个月的临床前瞻性研究结果显示,两种预备方式的全锆冠的临床存活率和成功率无显著差异。杨欣等[34]进一步比较了3 种不同刃状边缘补偿角度(30°、45°、60°)的全锆冠断裂强度,结果表明,3 种设计均能满足临床要求,并推荐使用较小的边缘补偿角度。

以上各种边缘设计均能满足临床需求,故临床应用时应根据修复需求选择合适的边缘设计。肩台能提供更大的断裂载荷,刃状边缘和凹槽边缘能保存更多牙体组织。在应用凹槽边缘时,凹槽的深浅对断裂载荷也有影响,深凹槽边缘设计断裂载荷更高,这可能由于深凹槽设计有更大的材料厚度和圆形内角[35-36]。研究[37]显示刃状边缘可以用于高强度氧化锆的临床冠修复,有较好的强度和边缘完整性。目前有研究[38]显示,中短期临床随访,刃状边缘全锆冠取得了良好的临床效果,随访时间为6~40 个月,平均21 个月,但中长期的临床随访研究稍显不足,应谨慎选择。

3.2 边缘设计对适合性的影响

不良的边缘或内部适合性可能导致水门汀溶解、微渗漏和牙菌斑滞留增加,从而可能导致龋齿和牙周疾病。此外,由于边缘和内表面的应力集中较高,因此边缘和内部适合性可能会影响修复体的断裂强度[39]。在检查了1 000 多个固定修复体后,MCLEAN 等[40]提出了临床上可接受的边缘适合性公认的极限,容许最大边缘开口为120 μm。

已有系统评价[41]确定了影响边缘适合性的4 个因素:完成线、黏接空间的大小、饰面工艺和黏接。牙科医师可以完全控制基牙预备的完成线,而其余因素则难以预测。所以完成线对全瓷冠的边缘和内部适合性的影响被广泛研究。

有系统评价[42-43]和Meta 分析[39]显示,内圆角肩台和凹槽边缘提供的边缘适合性都满足临床要求,但内圆角肩台更佳。AHMED 等[44]对边缘宽度不同的全锆冠的边缘适合性进行了研究,结果显示,研究中所有受试肩台(0.5 mm、1.0 mm、1.2 mm)的边缘间隙均在临床可接受范围内。而YU 等[39]认为,凹槽边缘需要的牙体预备量更少,更适合全瓷冠。有研究[27]提出,虽然刃状边缘更为微创,但较薄的边缘更容易折裂,因此建议使用0.3~0.5 mm 凹槽边缘或内圆角肩台设计。

3.3 边缘位置

全冠的边缘位置主要有3 种:龈缘以上、齐平龈缘、龈缘以下。完成线位于龈缘以上虽然边缘清晰、自洁性良好,但美观性差,临床上较少使用。齐平龈缘的设计相比龈缘以下的边缘设计自洁性更优,对牙龈刺激更小,侵犯生物学宽度的风险更低,制取印模更精确[45]。还有研究[46]表明,在进行数字化修复设计时齐平龈缘的设计有更高的数字化扫描精度。所以,除基牙缺损达龈下等必须选择龈下边缘的情况外,建议选择齐平龈缘的设计。

4 透明氧化锆全冠牙体预备

普通氧化锆色白、通透性差。向氧化锆中添加更高含量的钇可以提高透明度,即4 mol%(4YPSZ)或5 mol%(5Y-PSZ)。ABDULMAJEED 等[47]比较了不同钇含量全锆冠的强度,发现钇含量对全锆冠的平均双轴向断裂载荷有影响,其中3Y-PSZ抗折强度最高,其次是4Y-PSZ,5Y-PSZ 最低。透明氧化锆(5Y-PSZ)的断裂韧性为2.2~2.7 MPa·m½,明显低于普通氧化锆(3.5~4.5 MPa·m½),但仍高于二硅酸锂陶瓷(2.0~2.5 MPa·m½);透明氧化锆的弹性模量和普通氧化锆相同(200~210 GPa),但弯曲强度明显小于普通氧化锆,只有0.4~0.9 GPa,仍高于二硅酸锂陶瓷[48]。有体外研究[49-50]显示,咬合面厚度为1.0 mm 的透明氧化锆冠(5Y-PSZ)的断裂载荷已大于最大生理咬合力。SKJOLD 等[51]的研究发现,咬合面厚度为0.5 mm 的高透氧化锆冠(5Y-PSZ)在经受循环载荷和水热老化后的断裂载荷依然高于生理咬合力。透明氧化锆强度较普通氧化锆更低,减小牙冠厚度需要更谨慎,即使厚度稍有增加,强度也能获得较大的提升,建议透明氧化锆冠最小厚度为0.8 mm[52]。颜色正常的基牙可选择厚度0.8~1.5 mm 的透明氧化锆进行美学修复[53]。

较薄的边缘容易折裂,故透明氧化锆冠建议采用同普通全锆冠相同的边缘设计,即凹槽边缘或内圆角肩台,并应酌情增加预备体边缘宽度。透明氧化锆多应用于美学区的修复治疗。牙周组织的情况是影响美学效果的关键因素之一。意大利学者LOI 提出的生物导向性预备技术(biologically oriented preparation technology, BOPT)主要在于进行龈下牙体预备的同时去除部分釉牙骨质界上方的龈沟内上皮组织,然后利用修复体颈部的穿龈轮廓形成新的釉牙骨质界,在修复牙体组织的同时对软组织进行塑形[54-55]。一项为期5年的临床研究[56]定期随访以评估修复体周的牙周情况,结果显示,BOPT 组的菌斑指数、龈沟深度、龈缘稳定性均优于对照组。虽然BOPT 能维护修复体周软组织的健康,但与传统边缘预备技术相比,BOPT 临床操作技术敏感性更高,长期临床效果仍需更多临床研究证据的支持。

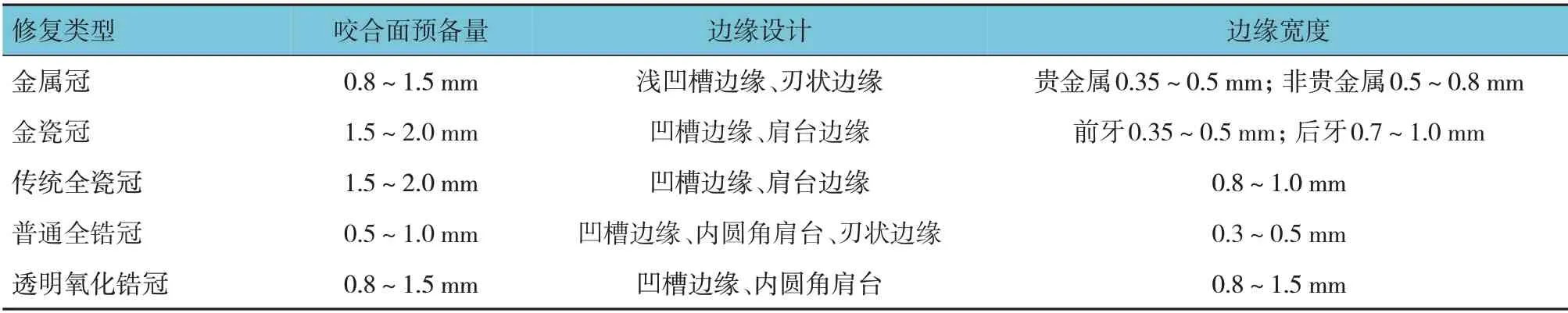

不同材料全冠牙体各参数比较见表1。

表1 不同材料全冠牙体预备比较

5 小结

全锆冠已经成为大面积牙体缺损常用的修复方式。与其他全瓷材料相比,氧化锆陶瓷材料的高抗断裂性最佳。根据目前的文献研究结果,优越的抗断裂性能使得全锆冠牙体预备量可以减小至0.5~1.0 mm。临床修复时,牙科医师需根据患者实际情况对牙体预备进行合理设计。对于全锆冠抗断裂性能要求高的情况,应适当增加牙体预备量,预备体边缘选择抗折性更优的内圆角肩台设计。目前对全锆冠牙体预备的研究多是体外研究,而口内环境更加复杂多变,尚需更多的长期临床研究来提供更可靠的依据和指导。