我国民族医学博士培养现状及存在问题探讨

——以北京中医药大学为例

刘苏槿,张小敏,崔竞文,武慧超*,解 华,呼日乐巴根,米 久,张 林,陈绍红,王 淳,佟海英

(1.北京中医药大学中医学院,北京 100029;2.内蒙古医科大学蒙医药学院,内蒙古 呼和浩特 010110;3.西藏藏医药大学,西藏 拉萨 850000)

改革开放以来,党和国家十分重视对民族医药的发掘、应用、传承和发展[1],没有民族医药的发展,难有民族医药的振兴[2]。振兴民族医药,捍卫人民健康,有助于“健康中国”战略的推进,因此,民族医学高等人才培养尤为重要。

以北京中医药大学为例,分析该校民族医学博士研究生培养现状及存在的问题,并提出针对性建议,以期提高民族医学博士研究生的培养能力和水平,为民族医药事业发展助力。

1 北京中医药大学民族医学博士研究生培养情况

2004 年,北京中医药大学与西藏藏医学院(现西藏藏医药大学)首次开始招收及联合培养民族医学(藏医学)博士研究生;2005 年,与内蒙古医学院(现内蒙古医科大学)联合培养首批民族医学(蒙医学)博士研究生,2011 年联合培养中药学(蒙药学)博士研究生。并分别于2015 年和2017 年与云南中医学院(现云南中医药大学)联合培养彝医学和傣医学博士研究生。这种新型的联合培养方式成为民族医学博士研究生教育主要渠道,延续至今[3]。

1.1 民族医学博士研究生招生制度及培养方案

北京中医药大学民族医学博士研究生招收与其他医学博士研究生招收方式无异,均以初试和复试的笔试成绩作为录取结果的主要依据。而研究生培养计划中,授课均以硕士或本科阶段的教材为主,没有专门针对民族医学博士研究生的教材[4]。

1.2 授予民族医学博士学位情况

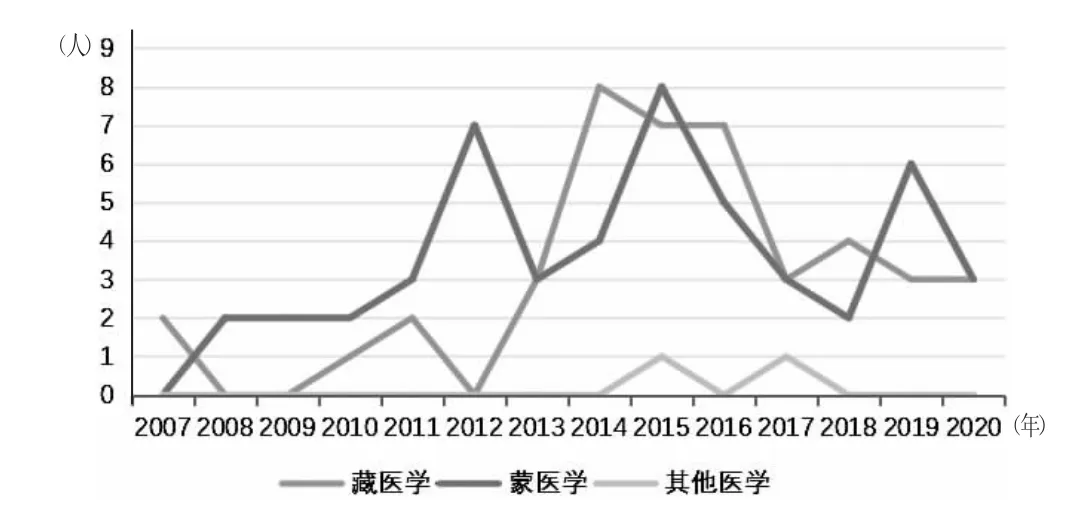

2004—2020 年,北京中医药大学已成功授予80 人民族医学博士学位,其中藏医学博士研究生37 人,蒙医学博士研究生41 人,彝医药学和傣医学博士研究生各1 人。每年藏医学与蒙医学均有一定的博士学位授予人数,2013—2017 年人数较多(见图1)。

图1 北京中医药大学民族医学博士学位授予情况

1.3 民族医学博士研究生导师队伍情况

根据2020 年北京中医药大学博士研究生导师及研究方向介绍,目前北京中医药大学民族医学博士研究生导师共有7人,其中蒙医4 人、藏医3 人,博士学位及以上的导师有3 人,整体学历不高;导师年龄为54~62 岁,整体呈现老龄化趋势。

1.4 民族医学博士学位论文撰写情况

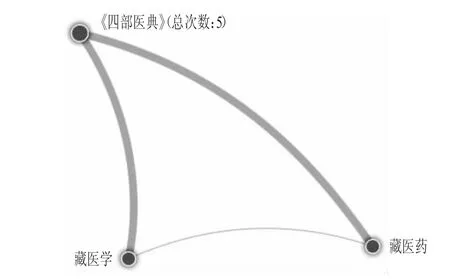

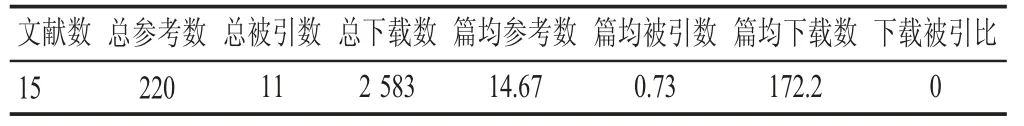

由于部分民族医学博士研究生采用本民族语言撰写学位论文等原因,在中国知网(CNKI)上搜索到的北京中医药大学民族医学博士学位论文共39 篇,其中藏医学博士学位论文15篇,蒙医学博士学位论文22 篇,彝医药学与傣医学博士学位论文各1 篇。利用中国知网的可视化分析功能对藏医学与蒙医学博士论文进行图谱分析,筛选阈值设定为>4 次,结果见表1、2,图2、3。

由表1 可知,北京中医药大学的15 篇藏医学博士学位论文总下载数为2 583 次,平均每篇被引用0.73 次,表明藏医学领域论文撰写尚在起步阶段。15 篇学位论文中,文献研究有11篇,包括藏医平息药方、藏药鉴定方法及相关本草对比、藏医“杂琼”疗法、《妙闻集》、藏药配伍学理论、藏医“砦”病、“昌迪医家”、藏医胃病方剂学、藏医补养疗法、藏医热病学和藏医“津尼萨枯”病等藏医学常见基础理论及方剂、治法的特点及原理机制研究;临床研究有4 篇,包括藏医“锐真”病、藏医呼吸不适症、藏医催泻疗法、藏医妇科病之“隆擦”等藏医常见疾病的临床诊疗研究。图2 显示,15 篇学位论文中“《四部医典》”出现了5 次,《四部医典》是藏医经典著作,书中涵盖了人体的生理、病理、疾病诊疗、卫生保健知识及药物性能等理论[5],这表明北京中医药大学藏医学博士研究生课题以基础和文献研究为主,临床研究偏少。

图2 藏医学博士论文关键词

表1 藏医学博士学位论文撰写总体情况

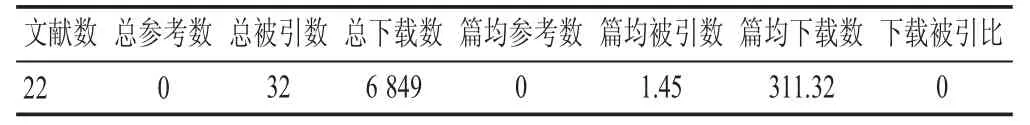

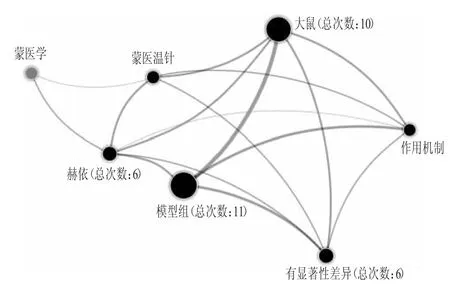

表2 和图3 显示,北京中医药大学的22 篇蒙医学博士学位论文总下载数为6 849 次,平均每篇被引用1.45 次。22 篇学位论文中,文献研究有4 篇,包括对蒙药调和体素、蒙医学博日赫奥尼斯、《蒙药正典》和《辨病诊脉》等特色疗法及医学典籍的研究;临床研究有6 篇,包括对震脑术、温针疗法、透骨灵橡胶膏等特色疗法在临床的治疗效果及原理的研究;实验研究有12篇,包括对温针疗法、蒙药栀草风湿镇痛膏、蒙医灸疗、蒙医放血疗法、蒙药肉蔻五味丸、蒙药伊赫汤、蒙药额尔敦- 乌日勒、蒙医温针结合苏格木勒-3 汤及喜马拉雅大戟等特色疗法或药物作用和机制的研究。蒙医学基础理论词汇“赫依”“模型组”“大鼠”“有显著性差异”“蒙医学”“蒙医温针”等均在论文中出现,提示北京中医药大学蒙医学博士学位论文已不限于基础理论的归纳分析,而是通过实验研究为蒙医学发展提供科学依据。

表2 蒙医学博士学位论文撰写总体情况

图3 蒙医学博士论文关键词

2 民族医学博士研究生培养过程中存在的问题

综上所述,北京中医药大学民族医学博士研究生的教育质量和培养方案亟待完善。现从5 个方面阐述招生制度及培养方案的不足之处,旨在进一步提升北京中医药大学民族医学博士研究生培养质量。

2.1 招生制度方面

2.1.1 招生准入制度较单一,缺乏民族医学特性 北京中医药大学现行民族医学博士研究生招生制度虽能考核考生的理论功底,但缺乏与民族医药相关的实践性考核。如中医临床药学专业在招生时会重点考核考生的中药饮片辨识能力,但藏医学独有的药浴、放血、火灸、涂抹等特色疗法及藏药独特的炮制工艺无法在现有的招生过程中考核。

2.1.2 招收专业和研究方向较局限 北京中医药大学民族医学招生专业主要为藏医学和蒙医学,而彝医学、傣医学隔几年招生,且与他校联合培养。维医学、朝医学、壮医学及其他有一定理论体系和科研能力的民族医学科尚未开设招生专业。另外,招生专业研究方向较少,如根据2020 年北京中医药大学博士研究生导师及研究方向介绍,民族医学招收专业分藏医学和蒙医学两类,其中蒙医学有4 个研究方向:蒙医肝病临床研究、蒙医临床机制机理研究、蒙药现代化研究和蒙医五疗学,藏医学仅有两个研究方向:藏医药和医史文献、藏医临床。

2.2 导师队伍方面

2.2.1 年龄老化显著 目前,北京中医药大学民族医学博士研究生导师数量缺乏,且导师队伍中无青年教师,导致年龄结构出现断层。

2.2.2 教学方式缺乏多样化 现有的导师无法同时具备临床实践能力与科研能力,一部分导师为临床医生,其培养方式以家传或师承教育方式为主,教学方式不能及时更新,难以与现代高校教育的培养方案及目标相契合;一部分导师则缺乏临床经验,使学校教育无法与临床要求相契合。

2.3 培养机制及培养目标方面

2.3.1 培养内容及方式未能充分体现民族医学特色 首先,针对博士研究生的培养内容深度不够,民族医学教学大多数围绕一个或几个课题进行研究,与硕士研究生相比没有突出博士研究生培养的系统性、深入性,导致博士研究生对民族医学研究缺乏整体把握;其次,培养内容无法体现民族特色,民族医学教学方案基本与其他医学类一致,未针对民族医学特点进行教学方案改革。

2.3.2 培养目标与社会需求有一定差距 社会对民族医学人才的需求为掌握并熟练运用民族医学理论,在临床上发挥其应有疗效。但北京中医药大学在培养民族医学博士研究生的过程中更侧重基础理论教育,博士研究生深入临床的机会较少,缺乏实地考察经验,无法在临床上为患者解决切实病痛。

2.3.3 民族医学博士研究生类型较单一 目前,民族医学只招收和培养民族医药科学(学术)学位博士研究生,培养内容倾向于科研及创新,而针对民族医学博士研究生的培养至今无明确方案,这导致在校科研成果难以在临床实践中运用,而临床经验难以进一步转化为科研成果,进而导致理论与实践脱节。

2.4 学生和社会环境方面

2.4.1 生源较单一 民族医学博士研究生的招生对象并无明确限制,但录取对象基本是来自少数民族地区的少数民族学生,2014—2018 年则更突出,联合培养的研究生均为少数民族学生。

2.4.2 民族医药的适用面窄,就业地点局限 由于民族医药特殊性,当前民众对其认可度不高,以南宁市为例,绝大部分群众从未就诊过民族医生,而群众对民族医药的了解情况也不容乐观,50%以上的群众对民族医生诊疗技术完全不了解[6]。此外,民族医学专业毕业生就业范围相对较窄[7],绝大多数博士选择毕业后回当地就业。

3 应对策略

3.1 优化招生制度

借鉴北京中医药大学中医博士研究生招生方式,参考“申请审核制”“英才计划”“优才计划”等招生计划,综合民族医学需求、生源定位、培养目标等因素,构建以生源为核心、以培养目标为导向的多层次、多类型民族医学博士研究生招生考核选拔体系,注重培养学生对民族医药特色疗法或炮制工艺等的认识和传承创新的能力。

3.2 加强师资队伍建设

招收具备现代科研能力及具有扎实民族医学功底的教师,吸引具有良好现代医学知识、科研能力、创新思维的教师,建立一支多层次、多维度的现代民族医学科研临床教师队伍。针对青年教师,从实行青年教师导师制、举办青年教师培训班、提高青年教师学历层次、营造良好科研环境和学术氛围4 个方面入手,使其成为合格的教育人才[8]。完善导师遴选机制,充实中青年骨干力量,对导师进行精准培训,严格落实导师责任制,从而形成可持续发展的导师队伍。

3.3 明确培养方案及目标,改变单一培养模式

借鉴西藏藏医药大学研究生教育发展策略,在研究生培养过程中,分为“研究型”和“应用型”研究生进行区别培养,针对性地制订科学的培养方案[9]。同时,加强研究生实践能力培养,对以临床研究为毕业课题的博士研究生,应增加其深入医院实践的机会,并改革毕业考核方式,加强对临床实践能力的考核。

博士研究生课程有别于本科课程,除了基础理论、经典著作的学习外,加大计算机学、统计学、循证医学等前沿课程的学习力度,让博士研究生接触现代医学实验,注重其实践能力和科学思维的培养,通过参与相关科研课题,使其在科研探索道路中提升自身能力。此外,除了查阅传统的图书和期刊论文外,应提高博士研究生对高情报价值的会议文献、专利文献、标准文献等特殊文献的利用率[10]。

在课程方面,优化课程内容结构及学时安排,注重课程内容的前沿性、适需性、层次性和交叉性,注重将民族医药理论知识讲授、专题研讨和实践实训相结合,因材施教,实现全面发展的目标。

3.4 扩大生源,提高民族医药的民众认可度

3.4.1 扩大博士研究生招生规模 鼓励中医学、医学研究生和非少数民族地区学生报考我校民族医学博士研究生,扩大生源;同时可优先从优秀的、相关经验丰富的在职人员中招收研究生,促进学科交叉融合,汇合多种科研思路。另外,要扩大民族医学硕士研究生招生规模,吸引优秀本科毕业生深造,增加民族医学高端人才的储备量,加大科研及文化产出,也为博士研究生的招收提供人才储备。

3.4.2 提高民族医药的民众认可度,加大传播力度 基于目前民族医药民众认可度低、使用率低的背景,可顺应互联网时代发展,将互联网技术与医疗健康结合,寻找民族医药对外传播的新思路、新途径。截至2018 年12 月,我国网民达8.29 亿,全年新增网民5 653 万,互联网普及率达59.6%,较2017 年底提升了3.8 个百分点[11],因此北京中医药大学建立以“互联网+医疗健康”相关项目传播民族医药知识是可行的,既能提高民族医药传播效率,又能扩大民族医药传播范围,同时可提升民族医药的可及性[12],进一步吸引学生报考,形成高质量培养—高质量反馈—高质量生源的良性循环。

4 讨论

综上所述,北京中医药大学经过17 年的努力,培养了大批民族医学博士研究生,为民族医药发展输送了高端人才。目前,大部分博士研究生活跃在临床、科研、教学一线,在推动民族医学临床应用、未来发展、科技创新等方面发挥着重要作用,在促进民族医药现代化方面也有一定影响力。

虽然北京中医药大学民族医学博士研究生培养模式有优点,但也存在不足。因此,可充分借鉴、融合国内民族类高校及其他医学院校民族医学人才培养模式、国外相关博士研究生培养模式等,利用现有资源对不足之处进行改进,把好研究生教育“认识关、方向关、机制关、质量关、评价关”,为社会输送高质量的复合型民族医学人才,为民族医药的发展添砖加瓦,为实现全民健康和“健康中国”战略保驾护航。

——北京中医药大学糖尿病国际联合研究中心刘铜华教授团队介绍