永恒的纪念美籍华人丹若与《挺进报》陈然的超时空链接

文/李耀国

在新冠病毒肆虐全球的时候,居住在美国俄亥俄州伊利湖畔的丹若每天阅读和整理着一些书藉和资料,充实而愉悦。在她的卧室,码放着她珍藏的各种版本的小说《红岩》,与红岩英烈相关传记、回忆录、画册和研究著作,以及各种红岩题材的电视剧、歌剧、戏曲的碟片,还有她在中国采访烈士亲属的记录。但这期间,也有一件让她揪心的事,那就是她为重庆京剧院创作的剧本《陈然》,导演催她回国听取专家的意见作进一步的修改,却因疫情无法成行。

我认识丹若纯属偶然。

2018年秋天,我突然接到同窗好友马启骝的电话,说他要带一个人来见我,我问他什么事,他说见面再说。一个小时后,启骝带着两位女士来到我家。启骝指着其中的一位中年女士对我说:“这位女士叫丹若,是位美藉华人,与一群志合道同的朋友开设了‘歌乐山的黎明’网站,专门宣传红岩英烈的英雄事迹。最近她创作了京剧剧本《陈然》,为了丰富资料,又回到国内。她不知从哪里打听到我父亲在解放前曾和陈然共过事,于是找到我。她对陈然的了解,比我从父亲那里了解的还多。今天带她来见你,看能否推荐一个熟悉红岩、熟悉陈然事迹的人?”

我马上想到一个人,他就是原红岩纪念馆馆长厉华,于是立刻给厉华去了电话。厉华一听“歌乐山的黎明”版主来到重庆,立刻兴奋地说:“我一直关注这个网站,也很想见见她。”

陈然(1923—1949年),曾任中共重庆地下党主办的《挺进报》特别支部书记并负责《挺进报》的秘密印刷工作。是红色经典小说《红岩》中成岗的原型。 摄影/白忠莉

我们约在一个茶楼见面。窗外蒙蒙细雨,天色阴暗,但室内灯火明亮,温暖如春。在丹若和厉华交谈时,我仔细地打量着她,她个头不高,乌黑的头发,浓眉大眼,身体有些微胖,衣著朴素,后来才知她已是3个孩子的母亲。她脸上洋溢着笑容,率真而坦诚。

2018年,丹若(右三)与原红岩纪念馆馆长厉华(右四)见面。本文作者李耀国(右二)、马启骝(右一)、筱香(左二)陪同。

在丹若和厉华的交谈中,我才知道,她1989年毕业于北京大学物理系,1991年赴美国留学,获计算机硕士学位,然后定居美国工作,结婚生子。然而不管世事如何变迁,少女时代留在记忆深处有关红岩英烈的光辉形象始终在她脑海浮现……

那是在她初中的最后一个暑假,她第一次读到小说《红岩》,立刻被书中勇敢、坚强的成岗吸引,迫切地想知道原型人物陈然更多的故事。后来,她终于在图书馆找到了一本《陈然烈士传略》,如获至宝。

谈到这件往事的时候,丹若显然有些激动,她沉默了一会儿,让心情平复下来,缓缓说道:“当我把书带回家里,却不急于打开,而是先冼净双手,端坐在书桌前,再小心翼翼地翻开第一页,立刻被陈然的照片吸引,沉静、肃然、从容。一个26岁的生命,就浓缩在这本薄薄的书里。我不愿读得太快,在看到最后一页,陈然在刑场上高呼口号、屹立不到的场景,令我热泪滚滚,以致今后重温这本书时,我始终不敢触碰最后的两章……”

窗外的雨越下越大,天色也更加昏暗,但一点没有影响我们的谈兴。

在2001年,一个偶然的机会,丹若在网上搜索到“陈然纪念馆”和“红岩纪念馆”网站,她欣喜若狂,迫不及待地加入群聊。尽管网友们互相不认识,又居住在天南海北,但是共同的话题和对烈士的敬仰之情,使他们成为了朋友。他们经常在这里交换学习心得,增补史料,写文章祭奠亡灵。然而,丹若很快发现,这种纪念性的网站形式过于简单,发布上去的资料很快就被湮没,不方便查找。于是大家一商议,决定建立一个论坛,分版块、分主题地挖掘整理史实和积累资料。

自从参加了“红岩论坛”网站的管理,丹若有机会接触到更多的资料,进一步了解到烈士的英雄事迹,这使得她常常坐在电脑前泪流满面。同时她也和烈士的亲友建立起了联系,她不再满足于在网上文字的交流,而是想亲眼见到烈士的亲友,当面聆听他们生动的倾述,了解更多鲜为人知的故事。

《挺进报》旧址。 摄影/白忠莉

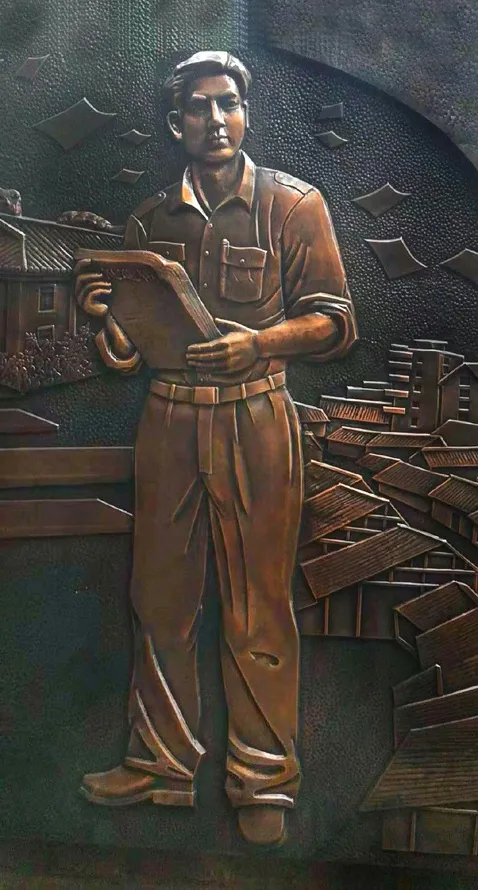

《挺进报》旧址陈然浮雕像。

因此从2003年开始,她无数次回国,寻觅烈士生前的足迹,探访烈士的亲朋好友。她到重庆参观白公馆、渣滓洞监狱旧址和陈然曾经工作、生活的地方;到北京采访陈然的入党介绍人程季华;到成都看望过陈然的胞妹陈佩瑶;到湖北采访陈然在宜昌抗战剧团的同事肖志秀;还去了河北香河陈然的出生地……

谈到采访这些当事人,丹若显得很激动,她说:“虽然事隔几十年,这些老人对陈然烈士的追念并没有随时间的流逝而淡漠。程季华多次哽咽难言,肖志秀已患阿尔茨海默病,但一提到在抗战剧团和陈然一起的战斗岁月,竟突然眼睛发光,情不自禁地唱起当年剧团的团歌……”

当结束了这次访谈,我好奇地问丹若:“红岩这么多英烈,为什么你单单对陈然情有独钟?”丹若笑了笑说:“也许当年那个小女生,希望能有陈然这样的哥哥吧,坚强勇敢,有担当!”接着她送了一本打印的京剧剧本《陈然》给我。我简单翻了翻说:“我在文艺界工作多年,以我的经验,在所有的文学体裁中,舞台剧是最难写的,你为什么偏偏选择这种体裁?”丹若随即答道:“采访历史见证人使我了解到陈然不少鲜为人知的故事,而编写《陈然年谱》又让我系统地梳理了陈然的生活轨迹和成长经历。对烈士的事迹知道得越多,就越想让更多的人认识他,文艺作品无疑是个很好的传播渠道。”

丹若接着说:“我最初想写的是电视剧,但又考虑到我掌握的素材难以支撑,而我更不愿意离开史料做太多的虚构。后来有朋友建议,不如做舞台剧。由于我关注红岩题材的文艺作品,也欣赏了这方面不少的戏曲,如中国评剧院的《红岩诗魂》、天津京剧院的《华子良》、国家京剧院的《江姐》、重庆京剧院的《张露萍》……我因此成了戏迷,就尝试创作一部写陈然的京剧剧本。”

我想,作为一名理科生,又从来没有进行过文艺创作,并过分拘泥于史实,她选择的将是一条艰难的路。我已退休多年,不能给她更多的帮助,只好向她表示歉意。我这样偶然地认识丹若,虽然只是萍水相逢,但是从她以及一群年轻的红岩英烈的祟拜者身上,让我看到了红岩精神的传承。

过了一年,2019年秋天,我突然接到丹若的电话,说她又回到重庆,很想再见我一面。因为下午她还要探望正在住院的90多岁的白公馆脱险志士郭德贤,我们的会面约在离医院不远的上清寺,与她同来的还有陈然的亲侄女陈英琪。一见面丹若就很高兴地告诉我,她的剧本送到重庆京剧院后,受到了重视,并向文化和旅游部申报2018年戏曲剧本孵化计划,经专家评审,纳入了国家重点扶持项目。她这次回国,除了到京剧院听取导演的修改意见,还要到在南岸南滨路新落成的《挺进报》旧址参观。这也是她执念的一个地方。

说到《挺进报》旧址,还要提到上次一同前来的另一位女士筱香,她是重庆建筑工程职业学院的教授,也是陈然烈士的崇拜者。自从在网上和丹若认识后,共同的信仰使她们成了亲密的朋友,丹若每次回国收集资料,都是她陪同。

因为住在重庆,筱香更能直接接触到城市的细微处,是她首先发现了陈然印刷《挺进报》的小楼(也是陈然的家)已成危房,被划入拆除范围。是她四处奔走,联系文物管理部门和当地媒体,小楼才得以保存并进行了抢救性重建。

在2018年初,筱香陪丹若参观复建好的旧址,觉得其中陈然纪念馆略显简陋,提议再建一面浮雕墙。于是丹若、筱香和另外一名志愿者捐赠资金,和设计单位反复协商设计构图、用材、人物造型,最终展现英雄伟岸形象的浮雕完成。落成日定在2018年“11·27大屠杀”纪念日这天。当时,丹若正开车行驶在美国俄亥俄州漫天飞雪的高速公路上。当筱香微信呼叫她时,她急切地问道:“重庆天气怎么样?”筱香兴奋地说:“重庆出太阳了!”

丹若的讲述,使我一直处于激动之中,时间不知不觉地过去了,快到她和郭德贤约定见面的时间,她起身告辞。

我最后问她:“丹若,一定是你的网名,你的真名能告诉我吗?”

她笑着说:“我的真名叫杨立,我爸妈希望我立志有为呢!”

“那么丹若有什么含意吗?”

“丹若是石榴的别称。白公馆看守所坝子中间有一棵石榴树。我希望自已是那棵郁郁葱葱、生机勃勃的石榴树,在那里永远陪伴抚慰那些受难的志士。”