大脑前动脉水平段变异与前交通动脉瘤形成相关性的研究

纵 然 杨丽萍 邓克学

中国科学技术大学附属第一医院影像中心(安徽 合肥 230022)

颅内动脉瘤是比较常见的一种脑血管性疾病,它是颅内血管的异常膨出。颅内动脉瘤发病率在脑血管疾病中居第三位,约3.6%~6.0%[1],仅次于脑血栓形成和高血压性脑出血。前交通动脉是两侧大脑前动脉相交通的血管,该处动脉瘤的发病率约占颅内动脉瘤发病率的30%。研究[2-3]表明,前交通动脉瘤的形成与大脑前动脉A1段供血变化有关。本研究收集经手术或DSA检查证实为前交通动脉瘤者50例及无动脉瘤者50例,分析一侧大脑前动脉A1段变异与前交通动脉瘤形成的相关性。

1 资料与方法

1.1 一般资料收集中国科学技术大学附属第一医院影像中心具有头颈部CTA影像资料且经手术或DSA检查证实为单发前交通动脉瘤者50例,其中男21例,女29例,年龄41~88岁,平均年龄(62.48±10.93)岁。排除颅内有严重脑肿胀、脑出血、颅内动脉粥样硬化性改变及颅内多发动脉瘤患者。选取瘤样凸起高度在1.5mm及以上的为动脉瘤,凸起高度小于1.5mm的为棘状突起,不列入本次研究。选取同期在我院行头颈部CTA检查的无动脉瘤、无严重脑肿胀、无脑出血、无颅内动脉粥样硬化性改变患者50例为正常对照组,其中男22例,女28例,年龄47~76岁,平均年龄(63.08±7.51)岁。前交通动脉瘤组与正常对照组受检者的性别、年龄差异无统计学意义。

1.2 检查方法头颈部CTA采用GE Revolution 256螺旋CT扫描。扫描范围从颅顶外板至主动脉弓下缘,先行CT平扫,再行头颈部CTA检查。使用双筒高压注射器经左肘静脉以5mL/s的速度注入非离子型造影剂碘海醇50mL,后以相同速率注射生理盐水30mL,当胸主动脉CT值达到100HU后立即开始扫描。扫描参数:管电压120kV,管电流 300~400mA ,重建矩阵512×512,原始数据层厚5mm,重建数据层厚0.625mm。

1.3 图像分析扫描完成后将原始数据及重建数据传至ADW4.7(Advantage Workstation4.7)进行阅读及后处理,结合后处理图像及原始横断面图像多角度、多平面对头颈部血管进行观察。由一名影像科副主任医师和一名影像科主治医师对图像进行观察,重点观察前交通动脉有无动脉瘤、动脉瘤的影像学特征(瘤子的数目、大小、形态),同时观察双侧大脑前动脉A1段有无变异,变异分为:(1)缺如:即一侧大脑前动脉A1段整段不显影;(2)发育不良:即一侧管径<正常侧1/2及以上。在容积再现(VR)图像上对动脉瘤瘤颈及瘤体高度由ADW4.7后处理工作站上的长度标尺量出。同时对两组受检者双侧大脑前动脉A1段有无变异及变异类型进行判断;大脑前动脉A1段血管管径亦在容积再现(VR)图像上由ADW4.7后处理工作站上的长度标尺量出,当两位医师意见不相符时,由第三位主治医师的诊断结果作为参考标准。详细记录观察结果。

1.4 数据处理采用SPSS 25.0软件统计分析所得数据。计数资料以(±s)的形式表示;组间比较采用成组设计行乘列卡方检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 前交通动脉瘤组动脉瘤的分析结果头颈部CTA结果显示50例前交通动脉瘤均为单发动脉瘤,瘤颈宽度约(3.14±2.97)mm,瘤体高度约(4.87±2.89)mm,与手术或DSA检查结果相符。所选对照组50例受检者均未发现颅内动脉瘤。

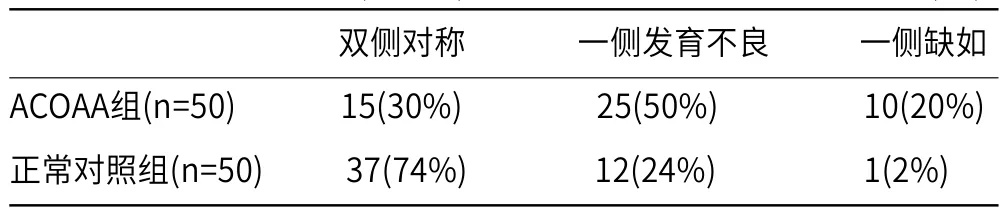

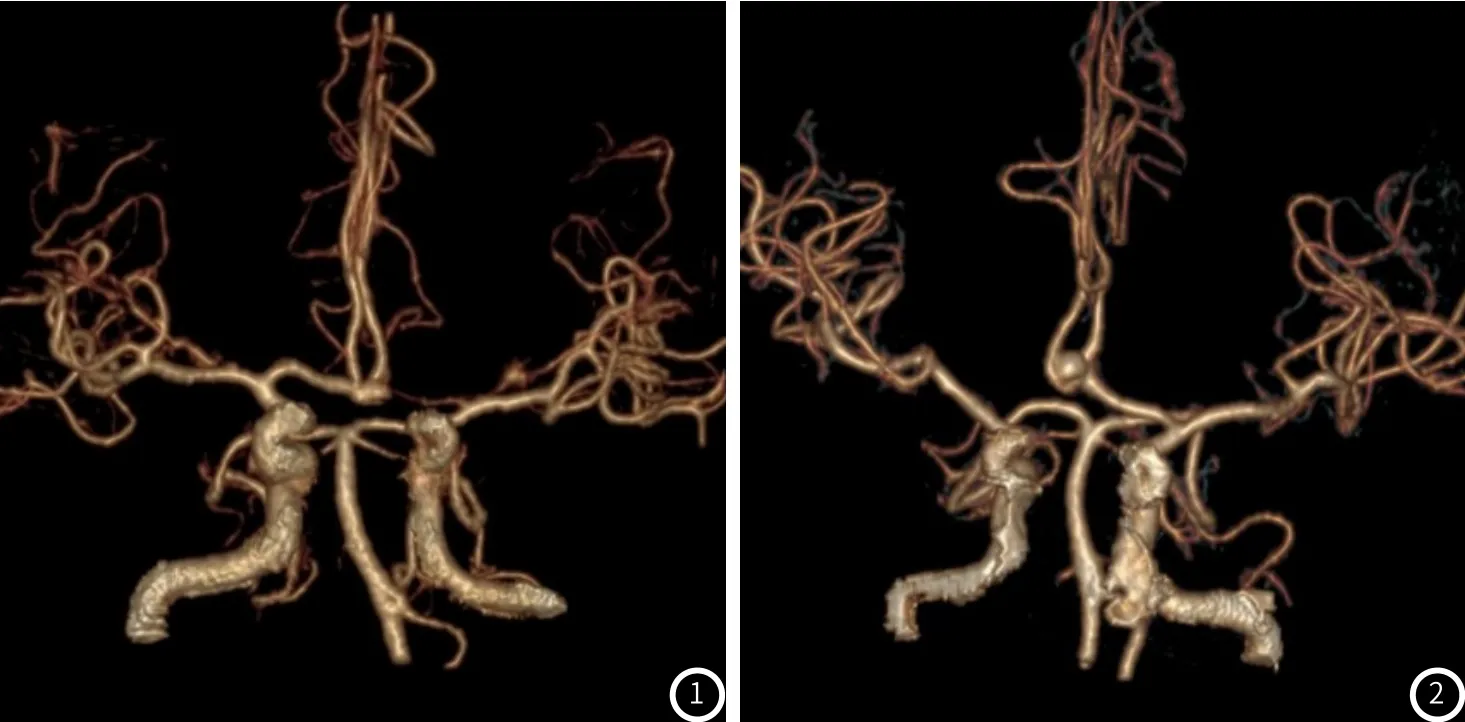

2.2 两组大脑前动脉A1段观察结果前交通动脉瘤组中,两侧大脑前动脉A1段对称者15例;一侧大脑前动脉A1段发育不良者(见图1)25例(右侧者21例,左侧者4例);一侧大脑前动脉A1段缺如者(见图2)10例(右侧者6例,左侧者4例)。正常对照组中,两侧大脑前动脉A1段对称者37例,一侧大脑前动脉A1段发育不良者12例(右侧者7例,左侧者5例),一侧大脑前动脉A1段缺如者1例(右侧者1例,左侧者0例)(见表1)。前交通动脉瘤组中一侧大脑前动脉A1段变异者所占比例较正常对照组一侧大脑前动脉A1段变异者所占比例高,且差异有统计学意义(P<0.05),说明前交通动脉瘤的形成与一侧大脑前动脉A1段变异有明显的关系。另外,前交通动脉瘤组及正常对照组中,一侧大脑前动脉A1段发育不良前交通动脉瘤形成者所占比例为72.9%,无大脑前动脉发育不良前交通动脉瘤形成者所占比例为28.8%,前者比例明显高于后者,差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 大脑前动脉水平段(A1 段)变异与前交通动脉瘤的关系[n(%)]

图1 前交通动脉瘤,一侧大脑前动脉,A1段发育不良。图2 前交通动脉瘤,一侧大脑前动脉,A1段缺如。

3 讨 论

颅内动脉血流动力学的改变是颅内动脉瘤形成的主要原因。颅内动脉血流动力学改变的原因有后天性因素和先天性因素。脑动脉内各种原因所致的血流动力学改变是颅内动脉瘤形成的主要后天性因素,如:高血压、脂质代谢障碍及炎症反应等。血管壁中层存在裂隙或颅内血管变异等为动脉瘤形成的先天性因素[4-6]。

Willis环是位于颅底的脑动脉血管网,前交通动脉是Willis环的重要组成部分,是调节颅内血管之间压力差的重要结构;一侧大脑前动脉A1段出现发育不良和缺如等变异引起该侧血流减少时,可通过前交通动脉调节双侧大脑半球的血流量及血流压力。Hademenos等[7-8]指出血液经颅内动脉分叉处血管壁切应力及血流压力增大,造成血管内弹力层变性破坏和中层缺损,持久的血流动力学异常会导致血管结构的不均匀,逐渐形成动脉瘤。瘤内复杂的血流形式对瘤壁的不同部位产生多变且大小不同的切应力,通过影响离子通道的激活、细胞骨架重排、基因表达等细胞内事件,影响血管内皮细胞的更新代谢,导致细胞的变性和凋亡,在过高或过低的血管壁切应力的作用下,瘤体逐渐增大,最终破裂。

有研究发现,约50%~73%的前交通动脉瘤患者存在大脑前动脉A1段变异[9-10];国内对前交通动脉瘤的发生与大脑前动脉A1段变异相关性的研究中也普遍认为大脑前动脉A1段变异者前交通动脉瘤的发生率明显高于无前交通动脉瘤者[11]。本文50例前交通动脉瘤患者中,大脑前动脉A1段变异者35例(70%),与正常对照组变异者13例(26%)比较,差异有统计学意义(P<0.05)。本研究结果证明前交通动脉瘤的形成与大脑前动脉A1段的变异有关。

以往研究发现[12],右侧大脑前动脉A1段变异的发生率约为左侧的4倍,变异具有一定的倾向性。本文50例前交通动脉瘤患者中,左侧大脑前动脉A1段变异者8例,右侧大脑前动脉A1段变异者27例,右侧变异者约为左侧的3.4倍,与以往的研究得出相似的结论,但左右两侧变异的比率具有一定的差距,可能是实验样本量较小的缘故。右侧变异者较左侧多的原因还有待进一步研究。亦有研究发现[13],前交通动脉瘤的发生与大脑前动脉A1、A2段之间的夹角及动脉瘤的形态有关,本研究目前仅局限于前交通动脉瘤的发生与大脑前动脉A1段变异之间的关系,后续研究可从多因素对前交通动脉瘤的发生的影响等方面进行分析。

本研究显示,一侧大脑前动脉A1段变异与前交通动脉瘤形成之间具有密切的相关性,头颈部CTA检查可准确的提供动脉瘤的形态学特征,为前交通动脉瘤的临床治疗提供依据。