玉米病虫害发生特点及防治措施研究①

吴忠

(安徽省阜阳市颍上县西三十铺镇农业综合服务站 安徽 阜阳 236218)

玉米是禾本科一年生草本植物,具有较强环境适应能力,营养价值较高,在生产生活中应用广泛,目前,我国玉米种植规模呈稳步增长态势,产量基本保持在6.32 t/hm2,2020年,我国玉米消费量为29 303万t。虽然玉米生产技术有了较大发展,但种植过程中病虫害还是频繁发生,不仅会降低玉米产量与品质,也导致玉米植株大规模枯萎甚至死亡。为促进玉米产业健康发展,有必要了解玉米常见病虫害发生规律,并提出种植各阶段的相关防治措施以降低病虫害发生概率。

1 玉米主要病害发生特征及原因

1.1 大斑病

大斑病主要发生在玉米幼苗期至成熟期,主要为害叶片。染病初期,玉米植株下部叶片会出现水渍状斑点,如控制不及时,病斑会逐步向植株上部叶片扩散,逐渐呈长梭形,长度为5~10 cm,宽度约为1 cm。玉米感染大斑病后其病斑通常分为3种类型:①病斑中心为灰褐色,周围为黄褐色,如果气候潮湿,病斑处会出现灰黑霉层;②病斑中心为黄褐色,周围带有黄绿色,病斑面积较小;③病斑为紫红色,周围带有黄绿色。一般玉米感染大斑病后,叶片表面会出现大小不一的斑点,伴随病情加重,斑点逐渐扩散至全部叶片,影响叶片的光合作用,造成叶片枯萎,最终导致叶片脱落、植株生长不良乃至全株死亡[1]。

1.2 纹枯病

纹枯病是玉米常见病害之一。数据显示,玉米纹枯病发病率一般为70%~100%,减产约10%~20%,严重时可达35%。纹枯病主要危害玉米近地面叶鞘与茎秆,诱发茎基腐败、破坏输导组织,影响水分及养分输送,导致玉米叶片枯死,影响玉米抽穗与结果。玉米染病初期,1~2茎节叶鞘上会出现水渍状病斑,后扩展成不规则形状的大病斑。穗包叶染病后会出现云纹状病斑。果穗染病后籽粒细扁,逐渐变成褐色并腐烂,严重时病部会出现稠密的白色菌丝体,逐渐聚集后形成小菌核,导致玉米次生根腐烂。

玉米纹枯病主要由半知菌亚门的立枯丝核菌侵染所致,病原菌以菌丝、菌核的形式在病残体或土壤越冬,春季菌核萌发,产生菌丝,入侵寄主,通过玉米表皮组织侵入其内部结构,侵入12 d后,在下位叶鞘细胞中发现菌丝,有些充满细胞,有些穿透胞壁进入相邻细胞,使原生质颗粒化,最后细胞崩解。玉米纹枯病可通过与相邻玉米植株接触而传播,产生的主要原因为植株过于密集、施氮过多、空气湿度较大[2]。

1.3 黑穗病

玉米黑穗病以土壤传播为主,是系统性侵染的病害,其病原菌为丝轴团散黑粉菌,以冬孢子形式散落于土壤、粪肥或沾附在种子表面越冬。感染黑穗病的玉米植株较为矮小,通常为正常植株高度的1/3~2/5,果穗短小、不吐花丝,除苞叶以外,整个果穗变成一包黑粉,黑粉飞散后露出丝状寄主维管束组织,部分染病玉米植株会出现花器异化呈现叶片状。

玉米黑穗病的发生与品种抗性、种植环境息息相关。如果玉米种植地多年连作,种植高感玉米品种时,土壤丝轴团散黑粉菌数量每年会以5~10倍增长,为玉米黑穗病的发生奠定了基础。数据显示,相同种植环境下,高感品种黑穗病发生率高达80%以上,而中抗品种发生率为10%~50%,高抗品种则低至5%。

2 玉米常见虫害发生特征及原因

2.1 小地老虎

小地老虎俗称“土蚕”“切根虫”,是玉米主要的地下害虫之一。2龄幼虫取食玉米心叶;3龄幼虫会咬断玉米接近地面的嫩茎;4~6龄小地老虎为暴食期,玉米心叶被啃食后隔天心叶枯萎。小地老虎日间钻进土壤,夜间钻出,啃食玉米植株,防治难度较大。春玉米播种时期,小地老虎会寻找寄主产卵,将卵留在玉米田杂草上,卵孵化后的幼虫先啃食杂草心叶,当玉米种子萌发后转移至玉米心叶,此时玉米心叶会出现针孔状、半透明小点,当幼虫长大后,钻进土壤,啃食玉米近地嫩茎,咬断玉米植株的根茎基部,导致玉米整株死亡。当玉米植株死亡后,小地老虎会迅速转移到邻近植株上,继续危害玉米根部,具有较大危害性。

2.2 玉米螟

玉米螟俗称“钻心虫”,一般造成春玉米减产10%,夏玉米减产20%~30%。玉米螟幼虫危害最严重,玉米幼苗期,玉米螟幼虫会啃食心叶,造成心叶萎蔫呈“花叶”状;玉米抽穗后,玉米螟幼虫会啃食嫩茎,茎秆、穗柄、穗轴。玉米被蛀食后,形成隧道,破坏植株内水分、养分的输送,使茎秆倒折率增加,影响玉米产量;玉米结果期间,玉米螟幼虫会啃食嫩粒,导致籽粒霉变,降低玉米品质[3]。

玉米螟发生与玉米种植规模有关。近年来我国玉米种植规模不断扩大,加之耐密型玉米品种的推广,使得玉米植株间距缩小,虽然玉米产量显著提升,但玉米秸秆在田间的随意堆积,为玉米螟产卵、生长发育等提供了大量寄主;另一方面,玉米螟的发生代数与维度密切相关,北纬40°~45°一般发生两代,而北纬20°~25°最高会发生6代。目前,玉米螟的防治仅针对第一代,防治效果较低,若防治不及时,使得玉米螟大面积扩散,严重影响玉米产量。

2.3 玉米蚜虫

玉米蚜虫一般发生在玉米授粉期,蚜虫会在玉米叶片背面、花丝及雄穗处聚集,受害部位会出现黑色霉状物,阻碍玉米授粉,降低玉米产量。同时,蚜虫在玉米作物中传播玉米矮花叶病毒,进一步影响玉米品质。玉米蚜虫会在作物上越冬,翌年3、4月开始为害活动,4、5月产生大量有翅迁移蚜,玉米叶片背部虫口密度增加,逐渐向玉米上部分蔓延,至玉米大喇叭期蚜量循序增加,危害雄花。至玉米植株衰老后,蚜虫迁移到寄主上准备越冬。

玉米蚜虫发生主要原因为气候干旱、温度低、天敌对蚜虫作用滞后等原因,加上虫害防治不及时,很容易造成玉米蚜虫害大面积爆发。

3 玉米病虫害防治措施

3.1 注重田间管理,加强综合防治

玉米病虫害的发生与气候环境、温度、湿度等自然因素有关,也受到种植技术、田间管理水平等因素影响。为此,防治玉米病虫害时需采取综合防治技术,即选择玉米抗性品种,合理处理玉米种子,并注重合理密植,加强田间管理,以增强玉米植株长势,提升病虫害的抵御能力。

玉米播种前,选择高抗性优质品种,严禁选择干瘪、霉变种子。使用重量占比0.2%,浓度为20%的二氯萘酯对种子消毒处理,清除种子附着的虫卵与菌丝,避免病菌、虫卵等进入种植地土壤。清理田垦时,注意清除田间杂草,对已经发病的玉米种植区域采取轮作或间作种植模式,可有效避免连年大面积种植增加病虫害发生概率。此外,玉米栽培过程中切实做好施肥及浇水灌溉工作,保证土壤内水分及养分充足,避免田间积水滋生病菌,时刻关注玉米植株长势,有效控制病虫害的发生。

3.2 了解不同病虫害特征,采取针对性防治措施

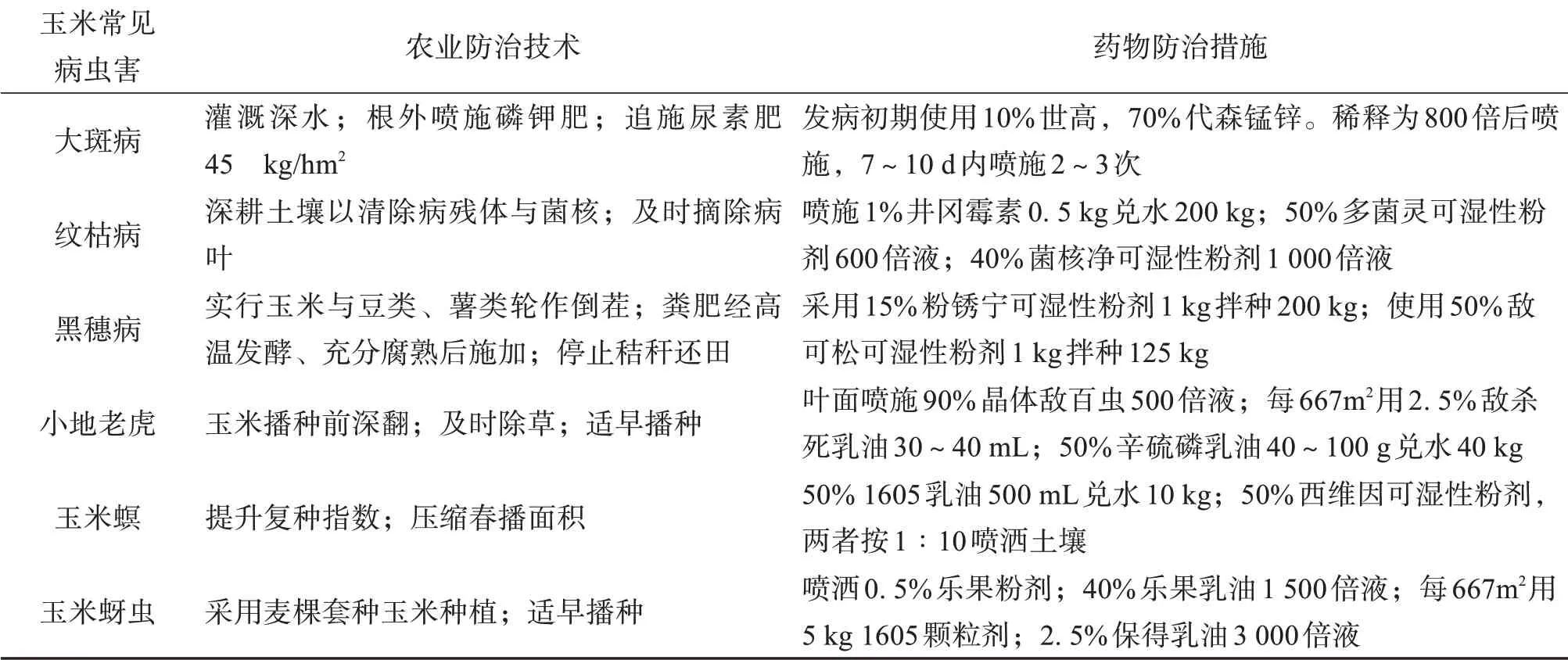

玉米病虫害种类多样,需要根据不同病虫害发生特点、成因及危害主要部位采取针对性病虫害防治措施,最大程度降低化学药剂使用量,避免对周边环境造成不良影响,具体措施如表1所示。

表1 玉米常见病虫害的主要防治措施

综上所述,玉米病虫害主要包括大斑病、纹枯病、黑穗病、小地老虎、玉米螟及玉米蚜虫,因发病特点与成因不尽相同,因此,在种植过程中需要加强田间管理、时刻关注玉米植株长势,针对不同病虫害采取科学、高效的防治措施,提高抗病虫害能力,确保玉米高产稳产。