中国八大区域经济绿色发展转型:动力差异与结构分解

杨万平,李 冬

(西安交通大学 经济与金融学院,陕西 西安 710061)

一、引 言

改革开放以来,中国经济增长速度之高、持续时间之长历史罕见,取得了举世瞩目的成就,但是发展的可持续性备受争议。克鲁格曼(1994)指出中国等东亚国家的经济增长主要是依靠大规模资本积累和密集劳动力投入驱动,而技术进步并没有起到显著的拉动作用,其经济增长难以保持可持续性。究其原因,一方面以“高能耗、高污染、高排放”为特征的粗放型经济增长模式导致了经济发展与生态环境关系的持续恶化,另一方面以“东部沿海—沿海腹地—内陆腹地”的梯度推进模式导致要素空间错配和区域经济差距的逐渐扩大[1-2]。这种背景下持续推进区域经济发展方式转型,既是对创新发展、协调发展和绿色发展的必要响应,也是推动区域经济高质量发展的重要内涵和路径。党的十九届五中全会明确指出,促进经济发展全面绿色转型,就是要用“绿色”倒逼发展转型,改变“大量生产、大量消耗、大量排放”的生产模式和消费模式,使资源、生产、消费等要素相匹配相适应,实现经济社会发展和生态环境保护协调统一、相互促进。由此可见,绿色发展已经成为推进经济发展方式转变的必然要求,也成为解决环境污染问题的根本之策。推进经济绿色发展转型不仅能转变发展理念和践行生态文明的发展观,也能为推进区域经济高质量发展提供决策支撑和靶向支持。

长期以来中国区域经济发展主要聚焦于东、中、西和东北四大板块。自“十五”计划以来,先后布局了西部大开发、振兴东北老工业基地和促进中部地区崛起等重大区域发展战略,中国区域发展差距出现一定程度的缩小。2000年东、中、西和东北四大板块的GDP总量占全国比重为53.44%、19.15%、17.51%和9.9%,2020年则相应变转为51.87%、22.20%、20.82%和5.10%,中西部地区所占的经济份额有所提升,东部和东北地区份额出现下降,但总体而言四大板块间发展差距仍较为悬殊。2019年习近平总书记指出,当前中国区域经济发展分化态势明显,全国经济重心进一步南移,各板块内部也出现明显分化。因此,目前研究必须打破以往区域发展以四大板块为研究范畴的局限,综合考虑南北差距扩大和板块内部分化的现实特征,从更细化的空间结构上解构区域经济发展,为推进不同区域经济绿色发展转型提供了理论依据。在此背景下,借鉴国务院发展研究中心提出的八大综合经济区的区域划分思路(1)国务院发展研究中心于2005年6月发布的《区域协调发展的战略与政策》报告中提出八大综合经济区的划分方案,分别为东北(辽宁、吉林、黑龙江)、北部沿海(北京、天津、河北、山东)、东部沿海(上海、江苏、浙江)、南部沿海(福建、广东、海南)、黄河中游(陕西、山西、河南、内蒙古)、长江中游(湖北、湖南、江西、安徽)、西南(云南、贵州、四川、重庆、广西)、西北(甘肃、青海、宁夏、西藏、新疆)。,基于强可持续理念构建MEBM-Luenberger经济绿色发展转型的研究框架,引入偏向性技术进步视角,从总体增长、要素投入和生态全要素生产率(ETFP)增长等三个维度对八大区域经济绿色发展转型的动力差异进行识别,进而通过方差分解揭示其动力差异的结构来源,为推进区域经济绿色发展协同转型提供政策建议。

二、文献综述

现有经济绿色发展转型研究主要沿着三条主线展开。一是经济绿色发展转型的内涵拓展。绿色发展转型思想主要源自于可持续发展理念,Pearce依据自然资本与人造资本是否完全替代将可持续发展理念分为弱可持续理念和强可持续理念[3]。弱可持续理念认为各种资本之间可以完全替代,这意味着可以不考虑生态极限,只需保证总财富不减少就是可持续发展。由此虽然带来了较高的经济增长,却以严重的生态退化为代价。因此,基于强可持续的自然资本局部可替代性和关键自然资本不可替代性逐渐被人们接受。在2012年联合国“里约+20”全球可持续发展大会上,强可持续理论被正式确定为新的绿色发展范式,要求人类社会经济发展必须尊重地球边界和生态极限,这对传统的褐色经济增长模式具有范式更替的革命意义[4]。

二是经济绿色发展转型的动力识别。首先,要合理识别经济绿色发展转型动力,就需要确定相应的评价指标。刘伟认为要推进经济发展方式转型,一方面要在微观上推动投入要素配置方式的转变,提高全要素生产率;另一方面要从宏观上寻求增长的均衡性或公平性[5]。涂正革和王秋皓也指出,绿色发展实质上就要求经济既能保持快速高效的增长,又不能破坏生态环境[6]。因此,将经济增长和生态环境同时纳入TFP的评价体系逐渐成为判断经济绿色发展转型的重要依据[7]。其次,经济绿色发展转型动力的研究思路。现有研究中识别经济绿色发展转型动力主要有两种思路:一种是测度绿色TFP作为经济绿色发展转型的基本依据。王兵等研究发现,中国绿色TFP普遍较低且省际差异较大,能源消耗和污染排放已成为经济发展无效率的主要来源[8-9];另一种是将要素投入和绿色TFP同时纳入经济增长核算框架,测算要素投入和绿色TFP增长对经济增长的贡献度,以此来识别经济绿色发展转型的动力差异。刘瑞翔等研究发现,要素投入尤其是物质资本是中国经济快速增长的主要动力,且存在区域绿色TFP增长差异逐渐扩大趋势[10-12]。袁晓玲等研究发现,绿色TFP增长、物质资本和人力资本交替成为中国经济增长首要动力,且绿色TFP增长的贡献度不断提高[13-14]。总的来看,现有研究均局限于资本、劳动、能源等传统要素投入,还未引入强可持续理论中环境福利非减性的发展诉求,难以从宏观经济系统运行效率持续优化的视角来为当前经济绿色发展转型提供政策思路。最后,经济绿色发展转型动力识别的研究方法。现有研究均将能源作为投入要素与物质资本、劳动等同时纳入生产函数,但对于用单一指标、多个单一指标或综合指标所代表的环境污染的处理则有三种不同的方法。第一种是将环境污染作为投入变量,但这无法反映环境污染是生产过程中非合意产出这一实质[15];第二种是数据转换函数法,即利用一个合适的转换向量使非期望产出变为正值,从而解决了引入环境因素的效率评价问题,但这种方法缺陷在于只有在规模报酬可变的前提下才能求解[16];第三种是将环境污染作为弱可处置性变量与经济产出同时引入生产过程,又可分为径向法、非径向法和混合距离法。径向法基于径向、角度的方向性距离函数,要求所有投入或产出同比例扩张或缩减,但其方向性距离函数的选取具有一定的主观性,且无法覆盖非径向的松弛变量[17];非径向法(SBM)将松弛性变量引入方向性距离函数,去除了要素投入同比例扩张或缩减的假设,但该方法损失了投入或产出目标值与实际值之间的比例关系。针对以上问题,混合距离模型(EBM)兼容了径向与非径向特点,但该方法的模型投影值出现逻辑错误且关联指数计算存在缺陷。

三是经济绿色发展转型动力差异的结构分解。现有研究侧重于从地理学视角上运用变异系数、泰尔指数和基尼系数等方法对中国区域经济绿色发展转型动力差异进行统计描述。然而,当前中国区域经济发展不平衡不充分问题较明显,亟需推进区域经济绿色发展转型的有序协调。当前已有研究对区域经济绿色发展转型的动力差异进行研究,如刘华军和李超则通过结构分解法对中国四大区域绿色经济发展转型动力差异的成因进行识别[18]。但现有研究中还尚未以八大区域为对象,从结构来源的视角对其经济绿色发展转型动力差异的成因进行有效识别,因而难以为实现区域经济绿色发展转型协同治理提供路径支持。

基于此,本文做出以下拓展:第一,在生态文明约束下,基于强可持续的环境福利非减性诉求,从环境建设和环境损害两个维度对生态环境进行评价,将能源消费分为清洁和非清洁能源,以环境建设作为投入项,环境损害作为非合意产出,并将其同时引入生产技术来构建中国经济绿色发展转型的研究框架;第二,提出经济绿色发展转型动力的研究方法——MEBM-Luenberger模型,从总体增长、要素投入和生态全要素生产率(ETFP)增长等三个维度逐层递进对经济绿色发展转型进行动力识别,进而通过结构分解对八大区域经济绿色发展转型动力差异的成因进行剖析;第三,引入偏向性技术进步视角,Acemoglu等认为偏向性技术进步将技术进步的方向内生化,从微观层面打开了技术进步方向的黑箱[19]。对正处于在经济绿色发展转型的中国而言,识别技术进步偏向性有利于捕捉技术进步在总体增长、要素投入和ETFP增长中的真实经济效应,从而更准确把控和推进经济产出和生态福利的协同改善,助推中国八大区域经济发展的集约化绿色化转型。

三、研究方法与数据来源

(一)经济绿色发展转型的动力测算模型

按照强可持续的环境福利非减性发展诉求,要实现经济绿色发展转型,一是要在损害生态环境的同时,要不断改造、修复环境系统,提高环境建设能力[20];二是调整能源消费结构,构建清洁低碳、安全高效的能源体系[17]。基于此,本文将环境建设和能源消费引入生产技术,并进一步将能源消费分为非清洁能源和清洁能源,即每一个决策单元(DMU)有5个投入要素:物质资本K、人力资本L、环境建设EC、非清洁能源NE和清洁能源CE,两种产出:合意产出(地区生产总值Y)和非合意产出(环境污染EP)。

1.总体生产函数设定

在EBM(Epsilon-Based-Measure)的研究框架上,对变量取值进行限制,进而采用Pearson相关系数作为变量间关联指数来构建生产函数模型参数的新的混合距离函数模型MEBM(Modified-Epsilon-Based-Measure)如下:假设生产中有K(k=1,2,…,k)个决策单元,每个决策单元有I(i=1,2,…,i)种投入,M(m=1,2,…,m)种产出,投入矩阵和产出矩阵分别表示为:X={xik}∈RI×K,Y={ymk}∈RM×K,且X>0,Y>0。那么,则决策单元k在第t时期的投入导向性方向性距离函数表示为:

(1)

将MEBM混合距离函数与Luenberger指数联系起来可建立MEBM-Luenberger指数,根据钱伯斯(Chambers)等将跨时期的TFP指标定义为:

(2)

(3)

2.要素投入的动力测算模型

对任意生产单位,存在以下四个关系式成立:

(4)

(5)

(6)

(7)

式(7)减式(4)可得:

(8)

式(6)减式(5)可得:

(9)

式(8)与式(9)相加得:

(10)

式(10)右边第一项为同一决策单元在t期和t+1时期由投入要素变动所引起的技术前沿位置变化的平均值。针对t期技术边界进行分析如下:

(11)

(12)

观察式(11)、(12)可发现,左端相同,右端则是按投入要素沿着两个不同的方向进行了分解。因此,将两个等式相加,可得:

(13)

为了分析投入要素变动对产出的影响,式(13)是在从两个方向进行分解之后取其算术平均值,因而更加准确。该式第一项表示人力资本对最佳产出值的影响,第二项表示物质资本对最佳产出值的影响,第三项表示清洁能源对最佳产出值的影响,第四项表示非清洁能源对最佳产出值的影响,第五项表示环境建设对最佳产出值的影响。

同理,t+1期技术边界的结果可据此类推得到式(14)。

(14)

(15)

3.ETFP增长的动力测算模型

根据式(10)可知,其右端第二项和第三项就是指t期和t+1时期TFP的变动,即Luenberger生产率指数,将MEBM距离函数与Luenberger指数结合起来,将生态全要素生产率的变动(ETFP)分解为效率变动(ETFPEC)和技术进步(ETFPTC)。其中,ETFPEC>0,表示生产者相对技术进步;ETFPEC<0,表示生产者相对技术退步;ETFPTC>0,表示跨期内技术边界向外拓展,即前沿技术进步;ETFPTC<0,表示跨期技术边界有所退步。表示为:

(16)

为深入考察技术边界变动的原因,即前沿技术进步的具体实现路径,进一步对ETFPTC进行如下分解:

(17)

其中,第一项为ETFPMATC,表示技术前沿的平行移动程度,通常称为中性技术进步;第二项为ETFPIBTC,表示在保持产出水平yt不变的情况下,不同要素投入组合(xt,xt+1)所导致的技术前沿移动,反映了要素投入结构变化所引发的技术前沿移动,称为要素偏向性技术进步;第三项为ETFPOBTC,表示保持要素投入结构xt+1不变的情况下,生产不同产出(yt,yt+1)所引起的技术前沿变动,反映产出结构变化对前沿技术的影响,称为产出偏向性技术进步。

(18)

式(18)将经济增长分解为全要素生产率和各投入要素对产出增长的贡献,对各省份按照一定的权重进行加总,即可得到全国和不同地区经济增长分解,本文取权重为各省份生产总值占全国GDP的比重。

(二)经济绿色发展转型动力差异的结构分解模型

经济绿色发展转型动力差异可表现为总体增长、要素投入、ETFP增长等结构差异,通过方差分解法对其进行结构分解,就能实现经济绿色发展转型动力差异的成因识别。

1.总体增长动力差异的结构分解模型

首先,对经济绿色发展转型总体增长动力差异的进行结构分解。公式如下:

(19)

其中,Var表示方差,Cov表示协方差,式(19)将总体增长动力差异表示为要素投入和ETFP增长的结构分解,式(21)衡量的是要素投入和ETFP增长的贡献度。

2.要素投入动力差异的结构分解模型

根据式(19),对要素投入动力差异进行结构分解。公式如下:

(20)

其中,式(20)将要素投入动力差异表示为资本、劳动、环境建设、非清洁能源和清洁能源等投入的贡献度。

3.ETFP增长动力差异的结构分解模型

根据式(19),对ETFP增长动力差异的进行结构分解。公式如下:

(21)

其中,式(21)将ETFP增长动力差异表示为效率变动、产出偏向性技术进步、要素偏向性技术进步和中性技术进步的贡献度。

(三)数据来源

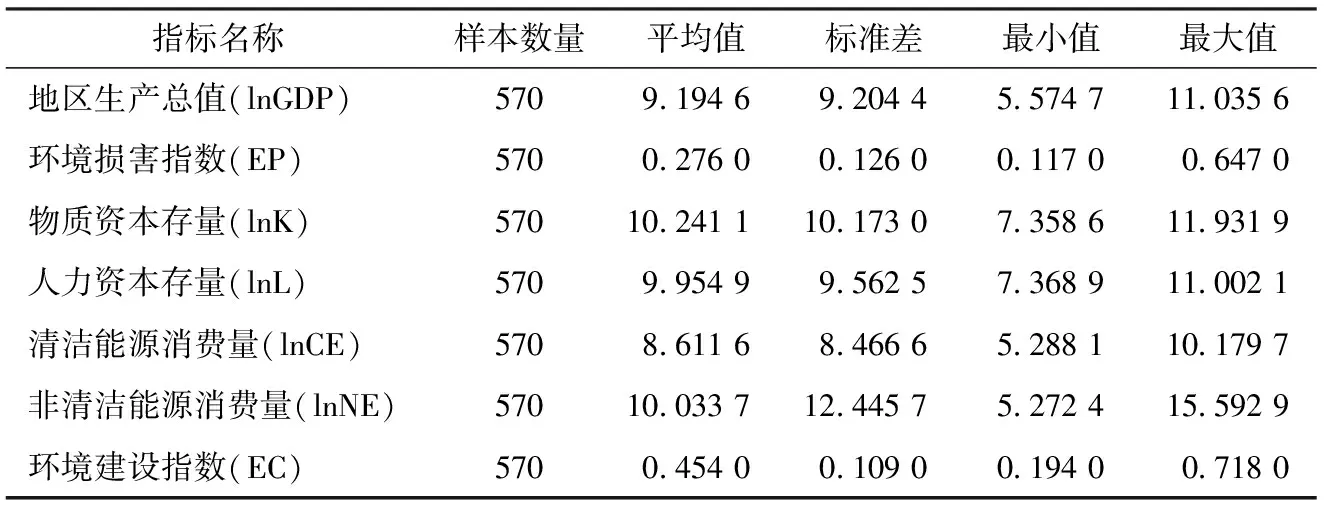

本文构建除西藏和港澳台之外的中国30个省份2000—2018年的平衡面板数据。

物质资本存量(lnK):使用“永续盘存法”,以2000年为基期,以基期年固定资本投资总额除以10%作为初始资本存量,资本存量折旧率为9.6%[21-22]。

人力资本存量(lnL):使用年末就业人数与平均受教育年限的乘积表示人力资本投入。

非清洁能源消费量(lnNE):非清洁能源包括原煤、洗精煤、其他洗煤、型煤、焦炭、其他焦化产品、原油、汽油、煤油、柴油、燃料油、石脑油、润滑油、石蜡、溶剂油、石油沥青、石油焦、其他石油制品,统一折算成万吨标准煤的能源消费量。

清洁能源消费量(lnCE):清洁能源是指对环境相对友好的能源,包括太阳能、风力、水力、生物质能、波浪能、潮汐能、电力和天然气等能源,统一折算成万吨标准煤的能源消费量。

环境建设指数(EC):为全面衡量环境建设水平,来体现加强生态环境建设的现实性意义。本文分别从生态空间建设、工业污染治理和生活污染建设三个层面选取了18个指标来衡量(2)环境建设和环境损害指数构建中具体指标的选取借鉴了杨万平等的相关研究成果,具体指标选取说明可向作者索要[17,20]。。具体指标包括人均绿地面积、城市平均相对湿度、年降水量、城市建成区绿化覆盖率、区域自然保护区占比、水土流失治理面积、人均水资源量、湿地面积、工业用水达标排放率、工业粉尘达标排放率、工业固体废弃物处置率、二氧化硫去除率、环境建设投资占比、烟尘控制区建成面积占比、高污染禁燃区面积占比、生活垃圾无害化处理率、城市生活污水处理率、噪声达标区面积比重等,运用纵横向拉开档次法合成环境建设指数。

合意产出——地区生产总值(lnGDP):以2000年为基期对各省份的GDP进行了平减处理。

非合意产出——环境损害指数(EP):为全面衡量环境污染水平,本文分别从工业污染、农业污染、生活污染等三个层面选取了15个指标,具体包括工业废水排放量、工业废气排放量、工业烟粉尘排放量、SO2排放量、工业固体废弃物产生量、工业氮氧化物排放量、化学需氧量、氨氮排放量、化学需氧量、生活垃圾清运量、生活废水排放量、CO2排放量、化肥施用量、农药使用量、区域环境噪声监测等级等,运用纵横向拉开档次法合成环境损害指数。

本文数据来源于历年《中国统计年鉴》《中国人口统计年鉴》《中国能源统计年鉴》《中国电力统计年鉴》《中国环境统计年鉴》和各省份的统计年鉴,其中CO2按照《国家温室气体排放清单指南第二卷(能源)》(2006版)所提供的方法进行测算。

表1 各投入、产出要素的统计性描述

四、中国八大区域经济绿色发展转型的动力差异

可持续发展战略是中国经济绿色发展转型的重要制度变量。2000—2018年,中国可持续发展战略经历了由弱可持续向强可持续的重大转折。2000—2007年,党的十六大将“可持续发展能力不断增强”作为全面建设小康社会的目标之一,然而以入世后工业化加速为主线,中国经济增速持续突破10%,旨在实现以经济建设为中心下对可持续发展能力的逐步强化,凸显弱可持续下效率优先的特征;2008—2012年,党的十七大将科学发展观写入党章,提出建设环境友好型和资源节约型社会,加快推进经济发展方式转变。这一时期以“两型社会建设”为主线,中央政府首次将节能减排作为约束性指标列入经济建设考核中,旨在推进经济增长与资源环境的协调发展,凸显弱可持续向强可持续转型的特征;2013—2018年,党的十八大将生态文明建设纳入“五位一体”的总体布局,提出生态文明建设已经成为转变经济发展方式不可或缺的组成部分。这一时期以生态文明建设为主线,旨在推进全面协调可持续的经济发展,凸显强可持续下经济绿色转型的特征。因而,依据可持续发展战略导向将样本期间细分为“2001—2007年”“2008—2012年”和“2013—2018年”三个时期,来识别其动力差异的阶段特征。

(一)总体增长动力差异

1.静态差异

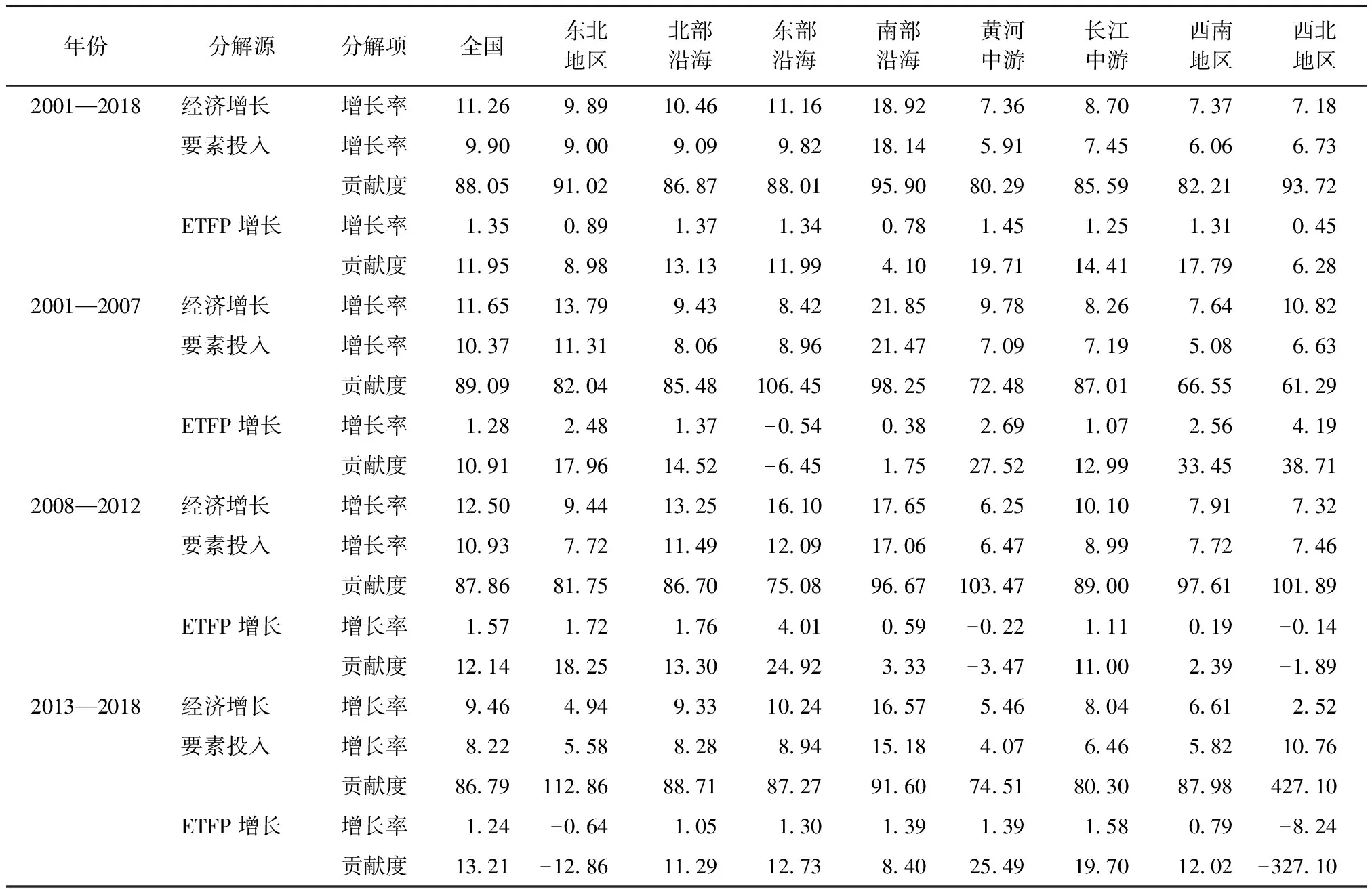

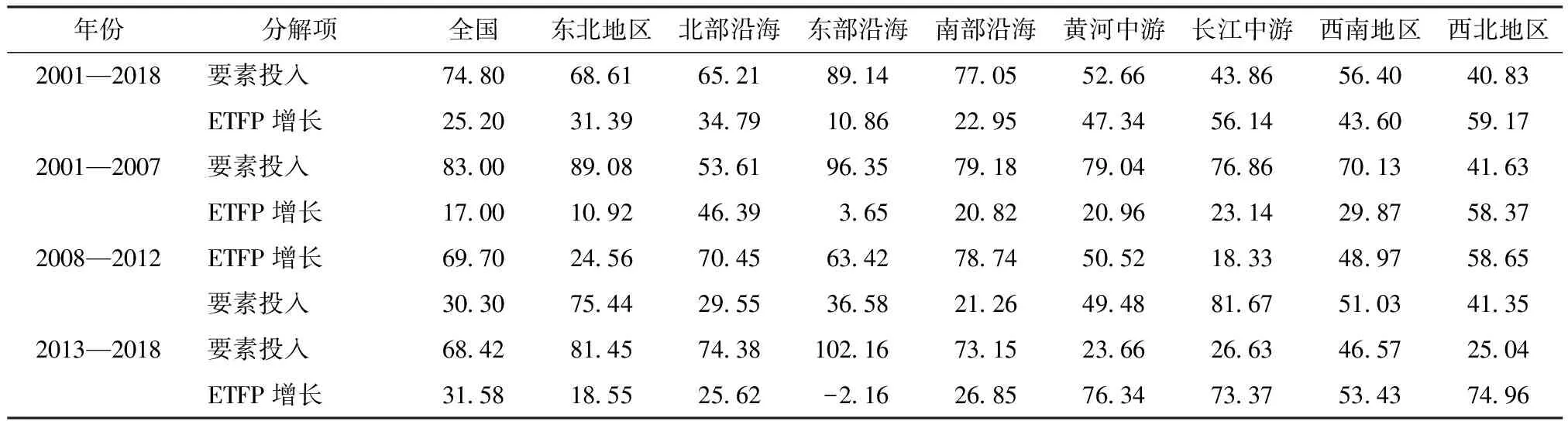

2001—2018年(表2),中国经济年均增长11.26%,要素投入和ETFP增长的贡献率为88.05%和11.95%。ETFP增长对经济增长的贡献,是评价经济绿色发展转型的重要依据。与刘瑞翔等的研究结论(3)刘瑞翔通过绿色增长核算框架后发现TFP对1989—2010年中国经济增长贡献为20.55%[10];程名望等通过空间计量模型后发现TFP对1978—2015年中国经济增长贡献为22.03%[23]。相比,本文研究中ETFP增长的贡献度偏低,这意味着在以往研究中由于忽视了环境福利非减性诉求,TFP存在一定高估[10,23]。八大区域经济年均增速呈现由东南沿海向西北内陆梯度递减,其中要素投入的贡献率占据绝对主导地位,而ETFP增长的贡献率在黄河中游和西南相对较大,在西北和南部沿海相对较小。

2.动态差异

2001—2007年,中国经济年均增长11.65%,要素投入和ETFP增长的贡献率为89.09%和10.91%。八大区域经济年均增速以南部沿海和东北较快,长江中游和西南相对较慢。其中要素投入仍是各区域经济增长的主要动力,而ETFP增长的贡献率在东部沿海地区较小,在中西部地区较大。2008—2012年,中国经济年均增长12.50%,要素投入和ETFP增长的贡献率分别为87.86%和12.14%。八大区域经济年均增速以南部和东部沿海较快,西北和黄河中游出现下降。其中,沿海地区要素投入的贡献率出现小幅下降,而中西部地区ETFP增长的贡献率出现下降,其粗放型增长特征显著。2013—2018年,中国经济年均增长9.46%,要素投入和ETFP增长的贡献率分别为86.79%和13.21%。这一时期ETFP增长的贡献率出现小幅上升趋势,说明生态文明建设诉求下由要素投入的粗放型扩张模式逐渐向结构优化的绿色发展模式转变。八大区域经济年均增速在南部和东部沿海出现小幅下降,在东北和西北地区则降幅明显,而ETFP增长的贡献出现小幅提升。

表2 中国八大区域经济绿色发展转型的总体增长动力差异 (%)

(二)要素投入动力差异

1.静态差异

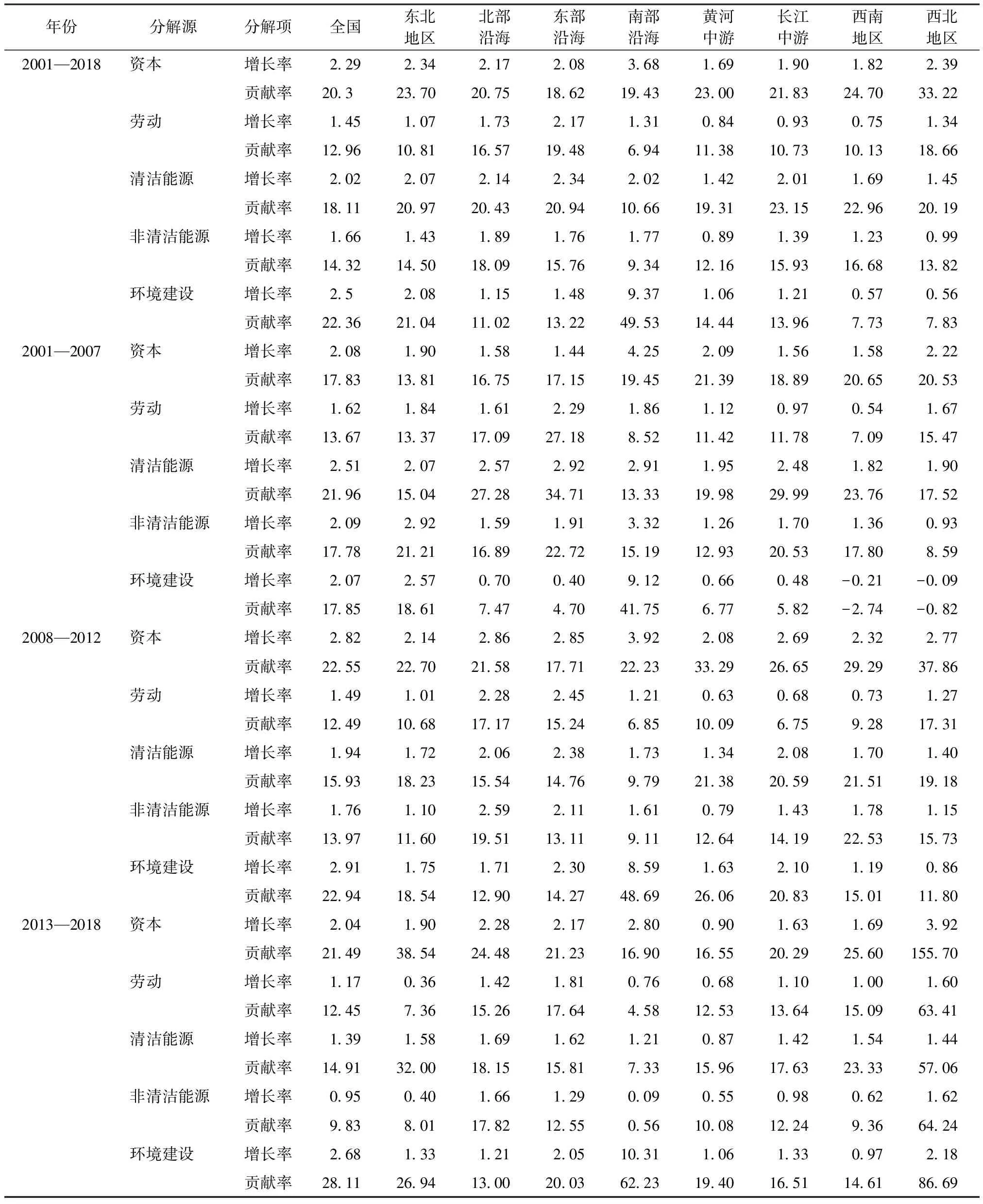

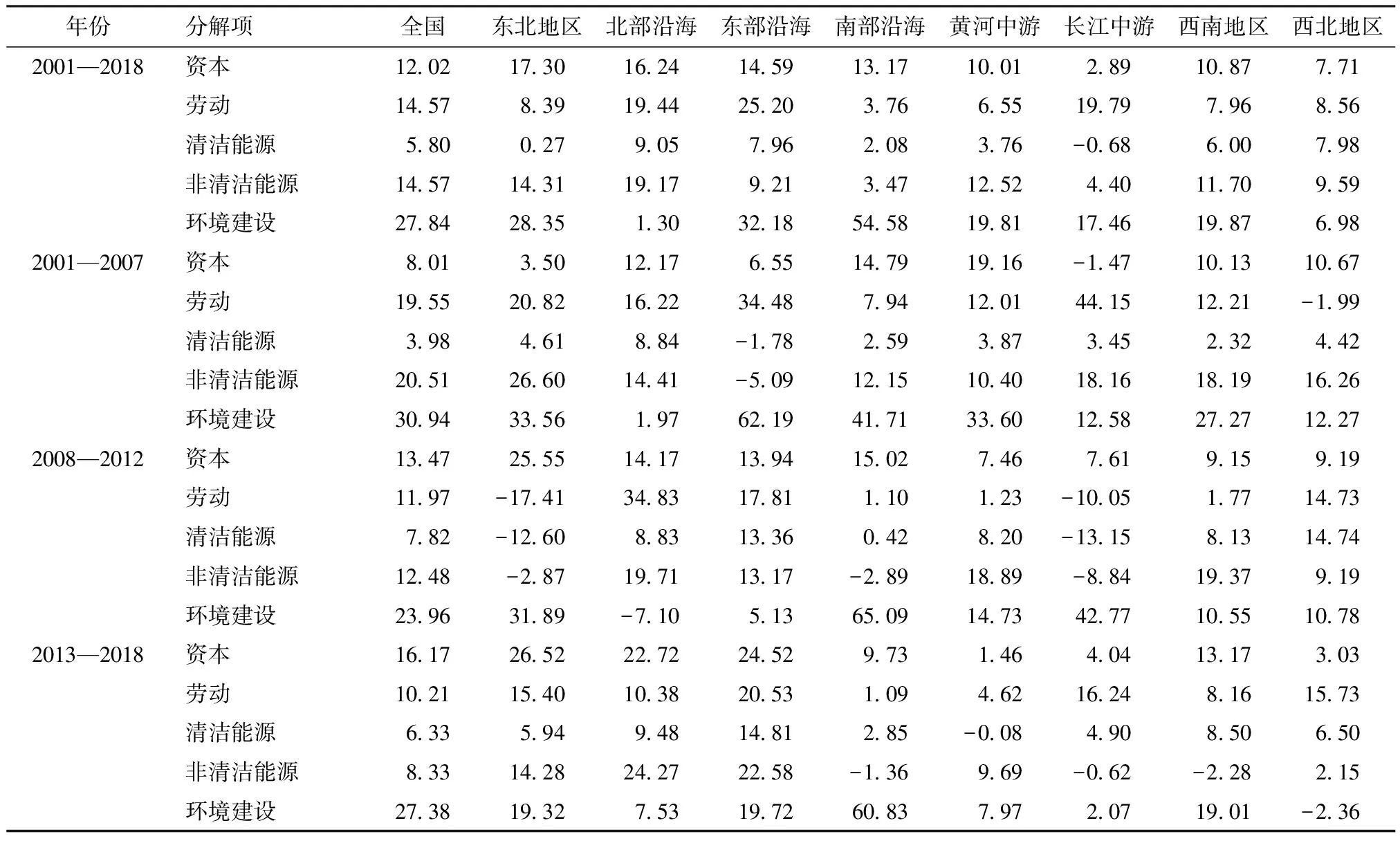

2001—2018年(表3),中国要素投入的贡献率以“环境建设—物质资本—清洁能源—非清洁能源—人力资本”依次递减,其中物质资本、人力资本和非清洁能源作为传统的要素投入,其贡献率稳定在50%左右,而环境建设和清洁能源的驱动力在逐渐凸显。在八大区域中,物质资本的贡献率在东北和北部沿海较高,人力资本的贡献率在东部沿海和西北较高,清洁能源的贡献率在东北和东部沿海较高,非清洁能源的贡献率在北部和东部沿海较高,而环境建设的贡献率在南部沿海较高。总的来看,物质资本、人力资本和非清洁能源仍是推动各区域经济绿色发展转型的主要动力,而清洁能源和环境建设的驱动力近年来逐渐凸显。

2.动态差异

2001—2007年(表3),中国要素投入的贡献率以“清洁能源—环境建设—物质资本—非清洁能源—人力资本”依次递减。同期,中国电力消费量从1.30亿吨增长到2.33亿吨,环境污染治理投资从1 106亿元增长到3 387亿元,固定资产投资由3.72万亿元增长到13.73万亿元,这一时期要素投入扩张是经济增长的主要动力。在八大区域中,物质资本、人力资本和非清洁能源在东部沿海和长江中游的贡献率均在45%以上,这主要由于入世后依靠人力资本和能源等要素投入增长极大加快了工业化进程。2008—2012年(表3),中国要素投入的贡献率以“环境建设—物质资本—清洁能源—非清洁能源—人力资本”依次递减。这一时期环境建设的贡献率逐渐提升,而物质资本的贡献率相对下降,可能由于一方面随着中国市场化程度的提高和经济实力的增强,物质资本边际产出收益下降,另一方面基础投资的爆发式增长挤占了工业制造业的资本投入,使得物质资本配置扭曲问题日趋严重。在八大区域中,物质资本的贡献率在中西部地区上升明显,人力资本的贡献率在东北和长江中游出现小幅下滑。非清洁能源的贡献率在东北和东部沿海降幅明显,而环境建设的贡献率在各区域均出现大幅上涨,这可能与进入“十二五”后中央推进环境政策改革存在联系,如绿色GDP的提出,一定程度上推进了环境建设投入的扩张。2013—2018年(表3),人力资本、清洁能源与非清洁能源的贡献率出现小幅下滑,而环境建设明显提升。在八大区域中,人力资本的贡献率出现较大差异,这说明人口流动和地方教育水平对经济绿色发展转型的促进作用逐渐增强。环境建设和清洁能源的贡献率在各区域的增长明显,这说明能源结构调整和环境建设对于经济绿色发展转型的作用不断凸显。

表3 中国八大区域经济绿色发展转型中要素投入的动力差异 (%)

(三)ETFP增长动力差异

1.静态差异

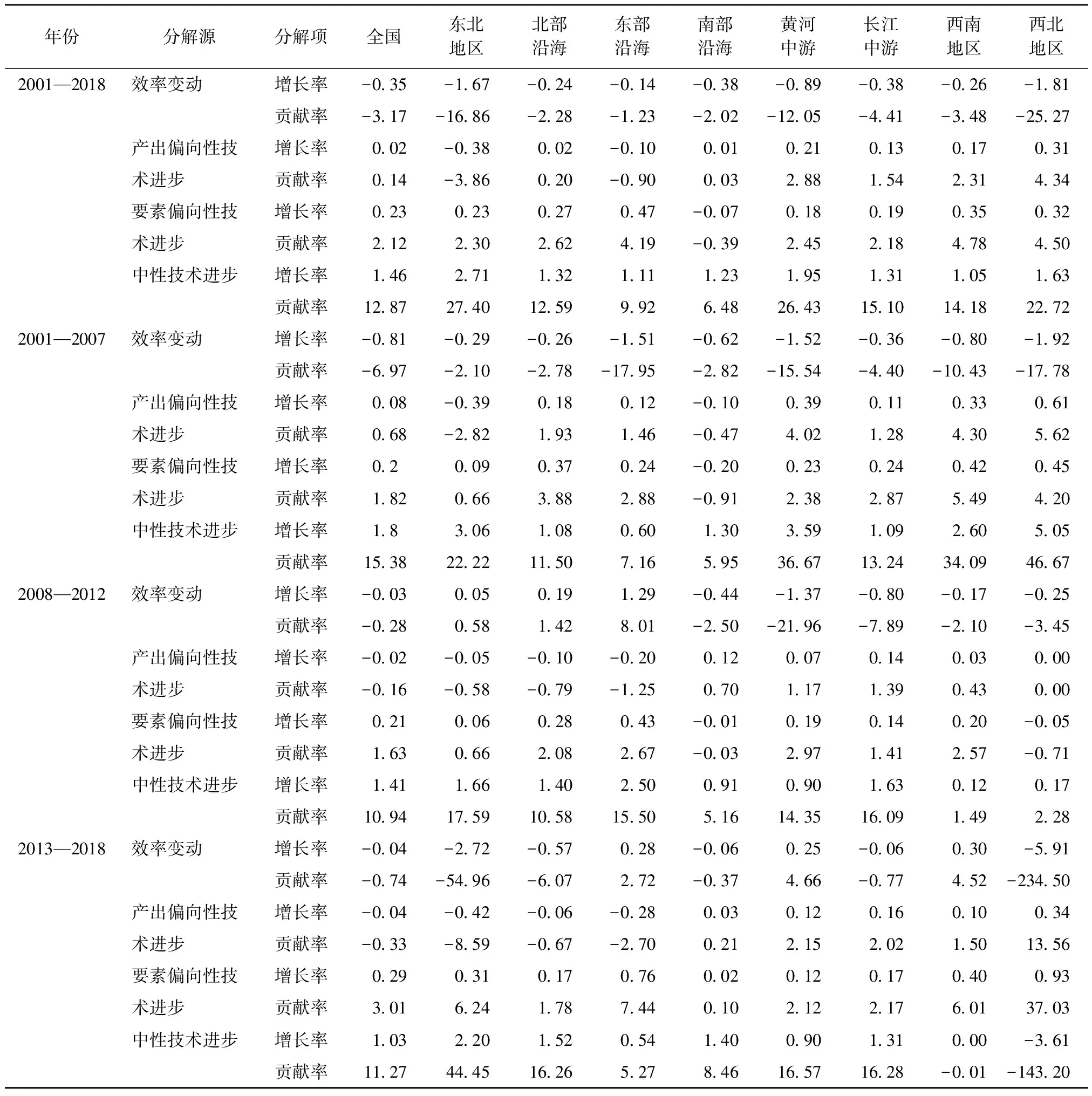

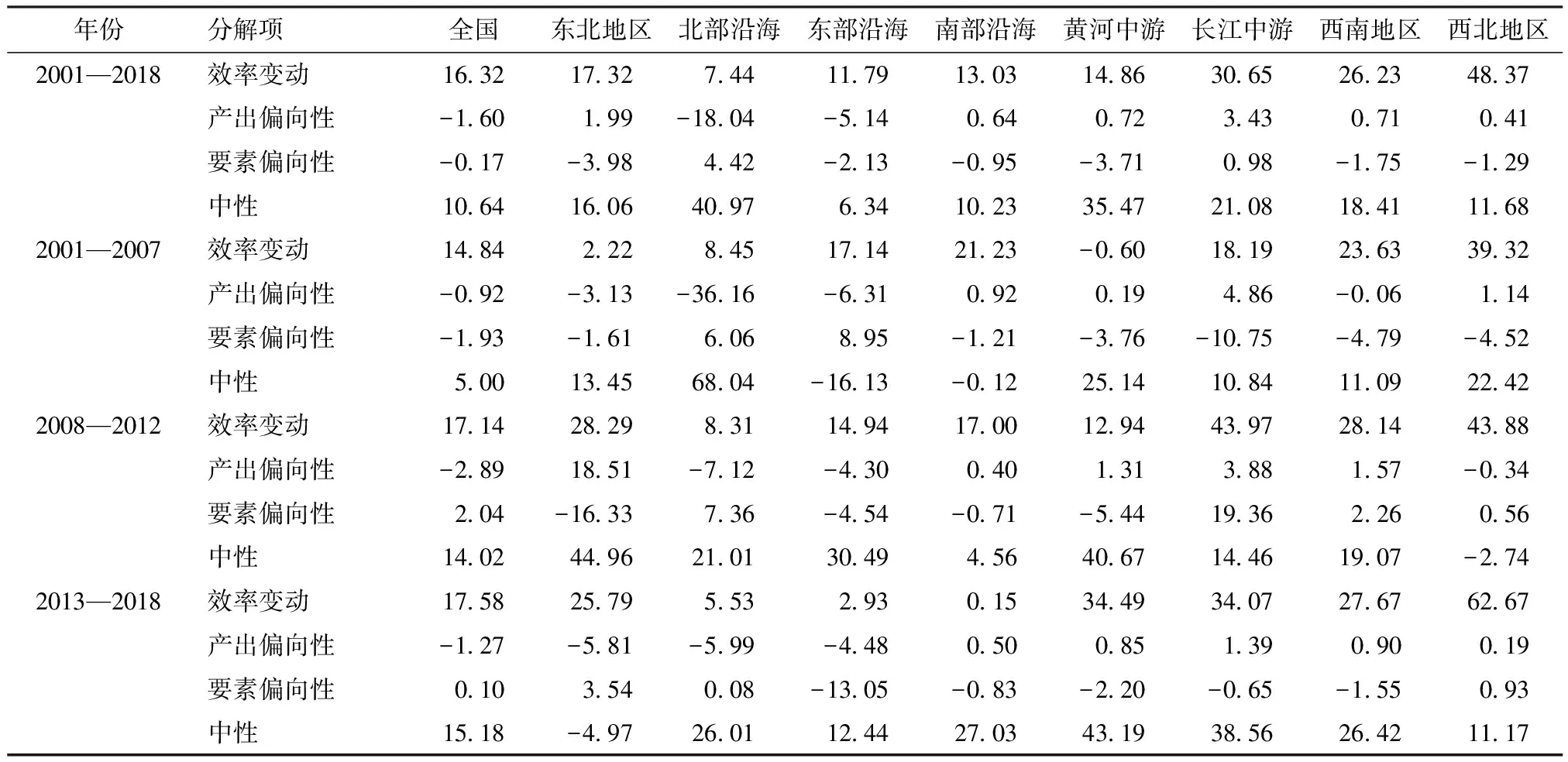

2001—2018年(表4),中国ETFP增长中效率变动和技术进步的贡献率分别为-3.17%和15.13%,其中,中性、产出偏向性、要素偏向性技术进步的贡献率分别为12.87%、0.14%和2.12%。在八大区域中,效率变动对各区域的负向影响显著,而技术进步的贡献率在黄河中游和西北相对较高,在东部和南部沿海相对较低,而要素偏向性和产出偏向性技术进步的贡献率在黄河中游、长江中游、西南和西北区域较高。由此可见,持续推进ETFP增长由技术进步单轮驱动转向效率变动和技术进步双轮驱动对实现经济绿色发展转型尤为重要。

表4 中国八大区域经济绿色发展转型中ETFP增长的动力差异 (%)

2.动态差异

2001—2007年(表4),中国ETFP增长中效率变动和技术进步的贡献率分别为-6.97%和17.88%,其中产出偏向性、要素偏向性和中性技术进步的贡献率为0.68%、1.82%和15.38%。同期,中国工业废水和废气排放量年均增幅分别为2.51%和15.79%,意味着工业化快速推进伴随着环境污染不断扩大,由此导致了效率变动的负面影响。八大区域中技术进步抵消了效率变动的负向影响,推进了ETFP的正向增长,其中中性技术进步的贡献率均在80%以上,反映了开放性经济的发展释放了经济改革的红利,促使技术转移和扩散加快。2008—2012年(表4),ETFP增长中效率变动和技术进步的贡献率分别为-0.28%和12.42%,其中产出偏向性、要素偏向性和中性技术进步的贡献率分别为-0.16%、1.63%和10.94%,这一时期效率变动的负向影响出现缓解,主要由于“十一五”规划开始将环境约束性指标纳入地方经济增长的考核体系,推动了区域环境治理和绿色产业的发展。技术进步贡献率相对下滑意味着粗放型经济增长模式还未得到根本性转变。八大区域中效率变动的贡献率在沿海地区出现上升,集约化效益逐渐形成。技术进步的贡献率在中西部下降明显,这可能是由于金融危机后外资流入的整体回落出现大幅收缩。2013—2018年(表4),ETFP增长中效率变动和技术进步的贡献率分别为-0.74%和13.95%,其中产出偏向性、要素偏向性和中性技术进步的贡献率分别为-0.33%、3.01%和11.27%,这一时期要素偏向性技术进步的贡献率小幅上升,说明要素偏向性技术进步对经济绿色发展转型的增长潜力逐渐得到释放。八大区域中效率变动均出现改善趋势,要素偏向性技术进步的贡献率逐渐扩大,这意味着各区域要素配置改善的技术累积效应逐渐显现,要素投入的整体功能性作用在提升,各区域已经开始向经济绿色发展转型。

五、中国八大区域经济绿色发展转型动力差异的结构分解

通过方差分解对中国八大区域经济绿色发展转型中总体增长、要素投入和ETFP增长的动力差异进行结构分解,以揭示八大区域经济绿色发展转型动力差异的结构来源。

(一)总体增长动力差异的结构分解

1.静态差异的结构分解

2001—2018年(表5),总体增长动力差异的结构分解中要素投入和ETFP增长的贡献度分别为74.80%和25.20%。八大区域中要素投入贡献度在东部和南部沿海较高,而ETFP增长贡献度在长江中游和西北较高。总的来看,在总体增长动力的结构分解中,要素投入的贡献度在沿海地区较大,而ETFP增长的贡献度在内陆地区较大。这主要由于沿海地区的ETFP增长较为稳定,对经济绿色发展转型的冲击效应较小,而内陆地区ETFP增长变动较大,其对绿色转型的响应更明显。

表5 中国八大区域经济绿色发展转型总体增长动力差异的结构分解 (%)

2.动态差异的结构分解

2001—2007年(表5),总体增长动力差异的结构分解中要素投入和ETFP增长的贡献度为83.00%和17.00%。八大区域中要素投入贡献度在东部沿海和东北较大,而ETFP增长贡献度在西北和北部沿海较大,而东北和北部沿海相对较小。2008—2012年(表5),要素投入和ETFP增长的贡献度为69.7%和30.30%。八大区域中要素投入贡献度在东北和长江中游出现明显下滑,而ETFP增长贡献度则在北部沿海和西北出现显著下降。2013—2018年(表5),要素投入和ETFP增长的贡献度为68.42%和31.58%。八大区域中要素投入贡献度在东部和北部沿海明显上升,而ETFP增长贡献度在西北和黄河中游相对较大。由此可见,要素投入是总体增长动力差异的主要来源,而ETFP增长贡献度逐渐上升,意味着ETFP增长差异已经成为拉大区域经济绿色发展转型差异的重要来源。

(二)要素投入动力差异的结构分解

1.静态差异的结构分解

2001—2018年(表6),要素投入动力差异的结构分解以“环境建设—非清洁能源—人力资本—物质资本—清洁能源”的贡献度依次递减。八大区域中物质资本的贡献度在东北和北部沿海较大,人力资本的贡献度在东部沿海和长江中游较大,清洁能源的贡献度在北部沿海和西北相对较大;非清洁能源的贡献度在北部沿海和东北较大,环境建设的贡献度在南部和东部沿海较大。总的来看,八大区域要素投入动力差异的结构来源差异明显,沿海地区对于各要素投入的变动都相对敏感,而内陆地区对于人力资本和非清洁能源的变动更为敏感。

表6 中国八大区域经济绿色发展转型要素投入动力差异的结构分解 (%)

2.动态差异的结构分解

2001—2007年(表6),要素投入动力差异的结构分解中环境建设的贡献度最大,非清洁能源和人力资本次之。八大区域中物质资本贡献度区域差异较小,人力资本在南部沿海和西北的贡献度相对较小,环境建设在东部和南部沿海的贡献度较大。2008—2012年(表6),物质资本的贡献度出现上升,而人力资本的贡献度下滑明显。八大区域中物质资本贡献度在内陆地区出现下降,人力资本贡献度在东北和长江中游下降较大,清洁能源和非清洁能源贡献度在东北和南部沿海出现下降,而环境建设贡献度在北部和东部沿海下降明显。2013—2018年(表6),环境建设、物质资本和人力资本的贡献度仍相对较大。八大区域中物质资本、非清洁能源、清洁能源和环境建设贡献度在黄河中游和西北进一步下降,而人力资本贡献度在北部沿海降幅明显。由此可见,一是要素投入动力差异的结构分解中环境建设的贡献度最大,说明粗放型经济增长模式下环境建设长期滞后于经济增长;二是物质资本的贡献度在2008年后逐渐上升,说明在金融危机的冲击下,大量物质资本的投入拉大了经济绿色发展转型的空间差异;三是人力资本和非清洁能源的贡献度出现逐年下降趋势,意味着人力资本和能源消费结构的变动较小,其对缩小要素投入动力差异的作用不断凸显;四是要素投入动力差异中沿海地区受制于物质资本和人力资本投入的周期性影响,而内陆地区则在环境建设上的作用力度较弱。

(三)ETFP增长动力差异的结构分解

1.静态差异的结构分解

2001—2018年(表7),ETFP增长动力差异的结构分解中效率变动和技术进步的贡献度分别为16.32%和8.88%,其中中性、产出偏向性和要素偏向性技术进步的贡献度分别为10.64%、-1.60%和-0.17%。八大区域中效率变动的贡献度在西北地区和长江中游较大,技术进步的贡献度在黄河中游和北部沿海地区较大。其中,产出偏向性技术进步的贡献度在北部和东部沿海地区相对较小,要素偏向性技术进步的贡献度在北部沿海和长江中游地区较小,这说明了效率变动对内陆地区ETFP增长动力差异的贡献更大,而要素偏向性技术进步的贡献度整体小于产出偏向性技术进步,因而不能有效抵消产出无效率的抑制作用。

表7 中国八大区域经济绿色发展转型ETFP增长动力差异的结构分解 (%)

2.动态差异的结构分解

2001—2007年(表7),ETFP增长动力差异的结构分解中效率变动和技术进步的贡献度分别为14.84%和2.16%。八大区域中效率变动的贡献度在西北和西南较大,而技术进步的贡献度存在较大区域差异,其中,中性技术进步的贡献度在北部沿海达到68.04%,而在东部沿海仅为-16.13%。2008—2012年(表7),技术进步的贡献度出现大幅上升,其中要素偏向性技术进步的贡献度由负转正,达到2.04%。2013—2018年(表7),效率变动和技术进步的贡献度均出现小幅上升,其中产出偏向性和要素偏向性技术进步的贡献度进一步下降。八大区域中效率变动和中性技术进步的贡献度在内陆地区均出现上升,而产出偏向性和要素偏向性技术进步的贡献率变化幅度较小。由此可见,ETFP增长动力差异的结构分解中以效率变动的贡献为主,而技术进步的贡献度出现逐年增长,这反映了不同区域ETFP增长动力差异的异质性路径,中性、产出偏向性和要素偏向性技术进步的贡献率均出现扩大趋势,也说明了偏向性技术进步差异是导致八大区域ETFP增长动力差异的重要来源。

六、结论与建议

本文基于强可持续理念构建MEBM-Luenberger经济绿色发展转型的研究框架,从总体增长、要素投入和生态全要素生产率(ETFP)增长等三个维度对经济绿色发展转型的动力差异进行识别,进而运用方差分解揭示其动态差异的结构来源。研究发现:第一,2001—2018年中国经济年均增长11.26%,要素投入和ETFP增长的动力贡献分别为88.05%和11.95%。要素投入的贡献度以“环境建设—物质资本—清洁能源—非清洁能源—人力资本”依次递减,ETFP增长以中性技术进步贡献为主。第二,中国八大区域经济增速呈现东南沿海向西北内陆梯度递减趋势,物质资本、人力资本和非清洁能源等的要素投入是其主要动力,而ETFP增长的贡献率相对较小,且在黄河中游和西南较大,在西北和南部沿海较小。第三,经济绿色发展转型动力差异的结构分解中要素投入和ETFP增长的贡献度为74.80%和25.20%,要素投入动力差异的结构分解以“环境建设—非清洁能源—人力资本—物质资本—清洁能源”的贡献度依次递减,而ETFP增长动力差异则来源于效率变动差异。第四,八大区域经济绿色发展转型动力差异的结构分解中,沿海地区以环境建设投入差异为主,而内陆地区以ETFP增长差异为主。同时,偏向性技术进步的区域差异存在扩大趋势,是导致八大区域ETFP增长动力差异的重要因素。

基于此,本文提出以下建议:第一,以实现经济绿色发展转型为目标统筹推进经济建设。当前中国经济进入“新常态”,稳增长与转变经济发展方式的双重需求不断强化,而将ETFP增长对经济发展的贡献作为衡量经济绿色发展转型的重要指标,突破技术进步放缓的现实约束,释放效率改善的增长潜力,推进ETFP增长由技术进步单轮驱动向效率改善和技术进步双轮驱动转变,有效平衡稳增长与调结构的双重目标,以提高ETFP增长来推进经济绿色发展转型。第二,提升要素投入效率在经济绿色发展转型中的增长潜力。长期以来依赖要素投入规模扩张是推进经济增长的主要动力,然而要实现经济绿色发展转型,就必须不断提高要素投入效率,优化要素配置结构。因而,一方面要不断提升物质资本,推进产业间和区域间物质资本的优化配置,加强创新人才培育,壮大人力资本的增长潜力;另一方面要有效推进能源结构调整,有序提高清洁能源生产和消费占比,提升环境建设投资,以环境污染治理和生态修复为路径助推经济绿色发展转型。第三,充分重视八大区域经济绿色发展转型动力差异,构建八大区域经济绿色发展转型的治理路径。东部沿海、南部沿海和北部沿海地区的经济增速较快,但其对要素投入的依赖较高,应不断提升其ETFP增长率,才能有效改变粗放型经济增长模式。黄河中游、长江中游、西南、西北等地区经济增速较慢,且对于物质资本的依赖较高。转变其经济发展方式,不仅在于扭转要素投入的低效率,还在于推进要素偏向性技术进步的不断改善来实现ETFP的持续增长,这样才能实现经济增长与绿色发展转型的协调推进。第四,以八大区域经济绿色发展转型动力差异的结构分解为依据,不断缩小八大区域经济绿色发展转型的动力差异,有序实现八大区域经济绿色发展转型的空间协同。环境建设投入和ETFP增长作为区域经济绿色发展转型动力差异的重要来源,要根据各区域环境建设投入和ETFP增长的异质性演化分异,加快环境治理以推进要素投入结构的空间协同,推进效率改善以缩小ETFP增长的空间差异,进而加强八大区域经济绿色发展转型的空间互动,实现其经济绿色发展转型的协调推进。