东晓南放射性连接线辅路总体设计技术方案研究

陈晨

(广州市城建规划设计院有限公司,广东广州 510050)

0 引言

东晓南放射性连接线辅路位于广州南站商务区石北围陈头岗组团地块,南起南大干线,北至东新高速,南北向贯穿石北围陈头岗组团地块,为石北围陈头岗组团地块区内重要的骨架干道,东晓南放射性连接线辅路的建设完善了石北围陈头岗组团地块的道路路网,并与沿线的南大干线及其他次干路、支路连接,该辅路的总体设计方案对石北围陈头岗组团地块交通出行起决定性作用。

1 项目概况

广州南站商务区石北围东晓南放射线辅路,规划为次干路,大致呈南北走向,全长约1.83km,标准路段规划红线宽度60~70m。该项目南段1km 位于正在建设的22 号线地铁上方及东晓南放射性高架桥下方,其中有0.65km位于陈头岗地铁站上方。参考《东晓南路—广州南站连接线南段工程第一标段施工图》,该段主路已与地铁部门明确合建方案,并预留两侧设置地面辅道的条件。

根据《东晓南路—广州南站连接线南段工程第一标段施工图》,在陈头岗地铁站处预留有一对从地面辅路接入主路的上下行匝道,该施工图设计已经明确陈头岗立交的两个匝道纳入地面辅路实施范围。因此,该工程建设范围还包含从辅路连接至主线的陈头岗立交A 匝道以及B 匝道,匝道宽9m,全长0.72km,其中A 匝道长0.38km,B 匝道长0.34km。辅路与匝道设计速度均采用40km/h。

2 功能定位

该项目南段1km 位于正在建设的东晓南放射性连接线工程的高架桥下方。东晓南放射性连接线的功能定位为广州市中心城区与广州南站的快速通道。项目北接现状东晓南路高架,南连广州南站,纵跨海珠区与番禺区,路线全长约9.5km,规划为城市主干路,设计速度为60km/h,双向6 车道。

东晓南放射性辅路为广州南站商务区石北围南北向通道之一,道路建成后承担着完善南站石北围地区路网的重要功能,并与沿线的南大干线及其他次干路、支路连接,形成骨架通道,快速分流引导地块的车流。道路建成后,将有效促进南站石北围地区的交通、经济发展,对促进南站地区的建设、市民出行及招商引资均有重要意义。

3 总体方案分析

东晓南放射性连接线辅路全长1.83km,其中南段1km 与地铁22 号线及东晓南放射性主路高架桥共线,对该共线段总体平面、纵断面、横断面的设计是项目设计中的一个重要难点。通过总体方案分析,提出适合该项目的总体设计方案。

3.1 总体平面横断面设计

3.1.1 总体方案一

道路线位沿东晓南放射线高架桥两侧布置双向6车道,设置中分带保护高架桥桥墩及地铁。该方案的优点:道路线形指标高,可提高行车的舒适性;大部分路段位于东晓南放射线高架桥桥墩外侧,对东晓南放射线高架桥影响较少;地铁大部分位于中分带下方,可减少道路行车荷载对地铁的影响。该方案的缺点:人行道及非机动车道相对较窄,但能够满足规范要求。

3.1.2 总体方案二

道路线位利用东晓南放射线高架桥桥下净空设置双向2 车道,高架桥外两侧布置双向4 车道。该方案的优点:人行道及非机动车道等慢行空间较大。该方案的缺点:道路线形指标较差,行车舒适度不高;车辆需在桥墩下方及地铁上方穿行,道路行车荷载对高架桥及地铁的影响较大。

经综合比选,推荐采用总体方案一,该方案线形较好,且对高架桥及地铁的影响较小。

3.2 纵断面设计

该项目纵断面设计的主要控制高程点有:

第一,道路起终点接顺现状标高,接顺沿线相交道路的现状标高。在建南大干线相交处标高:A 线为8.18m,B 线为8.259m。

第二,满足地块规划控制标高要求。

第三,陈头岗1 号涌以及规划河涌,设计水位为6.4m,桥梁梁底标高按不小于6.9m 控制,交叉口范围内的纵坡不超过3%。

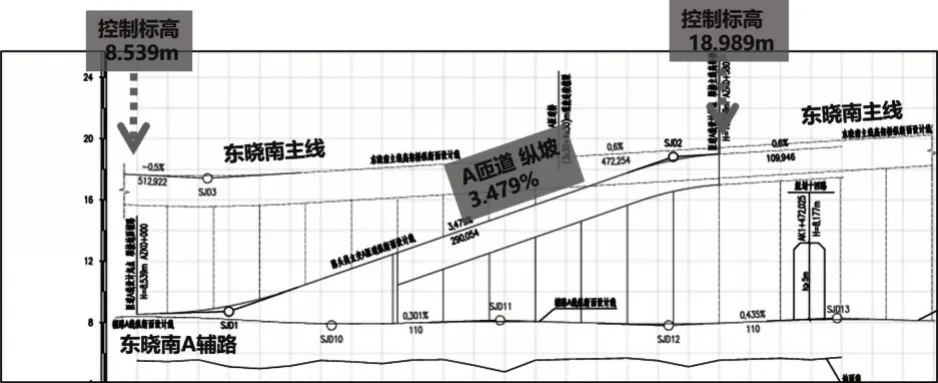

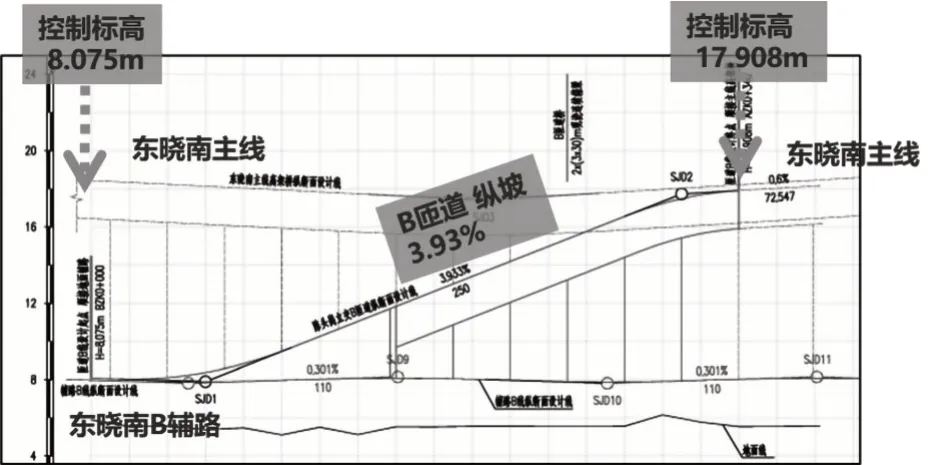

第四,根据《东晓南路—广州南站连接线南段工程第一标段施工图》,在陈头岗地铁站处预留有一对从地面辅路接入主路的上下行匝道,并预留两侧设置地面双向4 车道辅道的条件。该施工图设计已经明确将陈头岗立交的两个匝道纳入地面辅路实施范围,根据该项目2019年7月版的施工图,陈头岗匝道A 线、B线出主桥标高分别为18.989m 及17.908m( 见图1、图2)。

图1 陈头岗匝道A 线纵断面

图2 陈头岗匝道B 线纵断面

第五,东新高速桥面标高13.84m,按5m 净空控制,桥底处路面标高按不大于7.2m 控制。

4 重要节点设计

4.1 沿线重要交叉节点设计

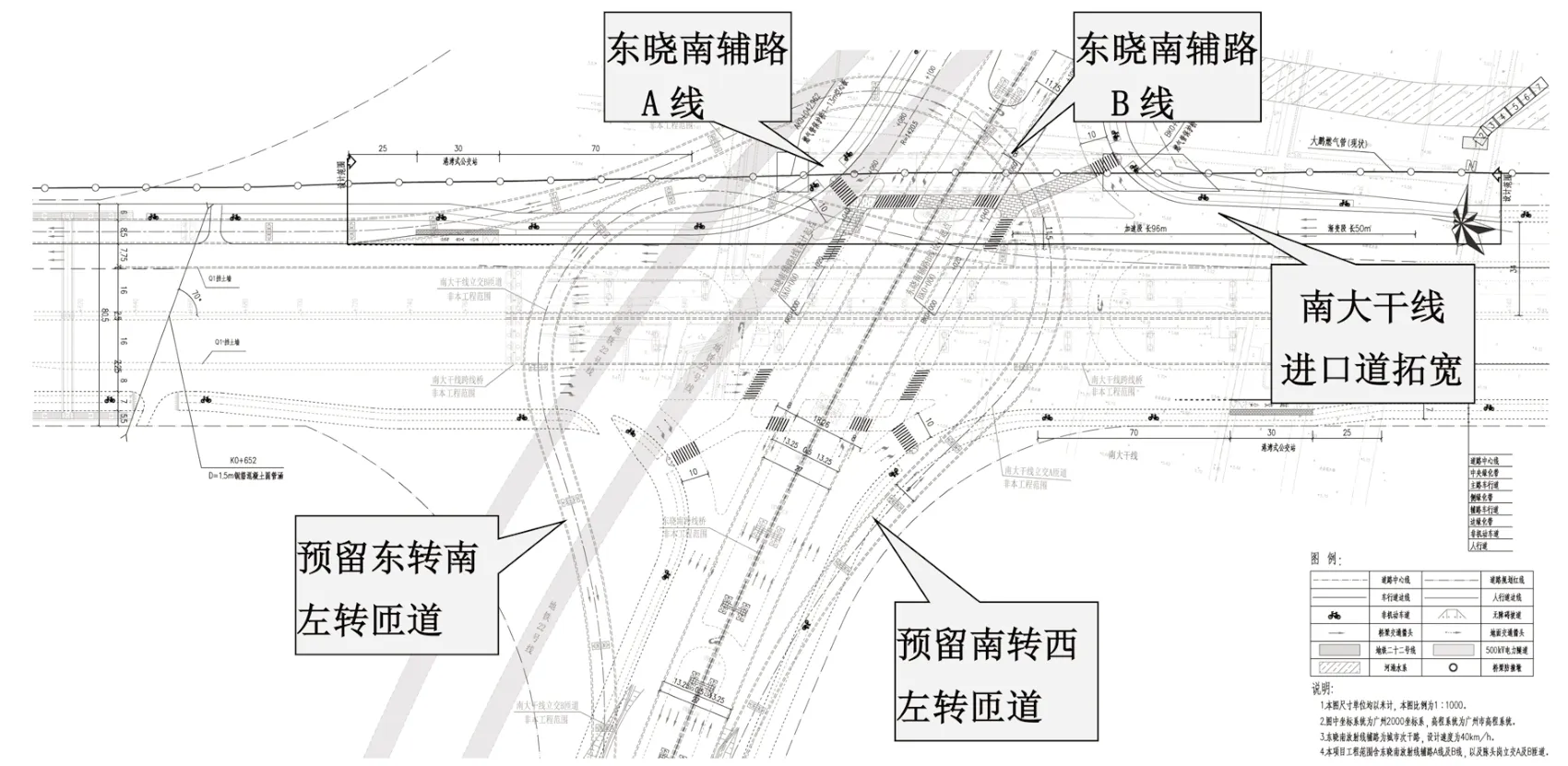

沿线重要节点为东晓南辅路—南大干线交叉口。南大干线规划为城市快速路,东晓南辅路为城市次干路,交叉口采用分离式立交,南大干线主线上跨东晓南辅路,南大辅路与该项目平交,根据规范要求,对两条路的进出口车道进行拓宽设计,设置导流岛渠化交通,采用灯控平交。根据《东晓南路—广州南站连接线南段工程第一标段施工图》,东晓南主路与南大干线设置东转南、南转西两条左转匝道,通过地面辅道平交实现其余方向交通转换。该项目按远期预留条件,对南大干线交叉口进行拓宽改造(见图3)。

图3 东晓南辅路—南大干线交叉口方案

4.2 精细化设计

广州市已进入城市建设的高级阶段,传统的城市规划建设正向“精细化、品质化”转变,从外延扩张转向内涵提升。2017年,广州市住房和城乡建设委员会牵头编制了《城市道路品质化提升建设指引》,提出以建设“品质街道,百年精品”为目标,用“国际视野”来定位、用“工匠精神”来打造高品质的市政设施,通过建设市政设施全要素品质化提升道路,打造“干净、整洁、平安、有序”的城市环境。东晓南放射线辅路的建设是对广州城市道路“精细化、品质化”建设要求的积极响应。

无障碍设计是城市精细化、人性化设计中的重要一环,缘石坡道能使人行道和机动车道路面平顺过渡,解决人行道路缘石带来的通行障碍,方便出行不便者通行。该项目根据无障碍设计规范及全要素设计手册,进行无障碍坡道设计,确保所有人都能够安全、方便地出行,并提升出行体验。

道路两侧全线设置连续的2.5m 宽非机动车道,打造安心舒适、活力多彩的慢行环境,以提升居民生活质量和幸福感为目标,拓展慢行交通时空可达性和全天候适用性,创建优质慢行环境;打造高品质慢行体验,构建连续成网的非机动车网络。人行道最小宽度2m,并与周边地块铺装样式保持统一,满足“休闲+通勤”复合需求,打造全龄友好、四季友好的慢行网络。

4.3 特殊路基处理

参考周边项目《东晓南路—广州南站连接线南段工程》,场地大部分区域有均匀性较差的杂填土,以及深度在0~20m 的深层软土,淤泥平均厚度为14.5m,分布广泛,其地基承载力较低(≤100kPa),沉降量大,需进行软基处理。软基处理方法有很多,如换填法、预压法、强夯法、深层搅拌法、振冲法、砂石桩法、高压喷射浆法等,但对于路基,应根据工程地质情况,本着经济合理、因地制宜、就地取材、技术可行、方法简便等原则,选择能够满足工程建设要求的处理方法。由于该项目局部位于东晓南放射线高速桥下,还有部分位于地铁22 号线上方,若采用水泥搅拌桩机械施工,施工机械操作高度会受到限制,同时会对桥墩周围的土体造成扰动,可能出现土体下沉并对地铁22 号线造成影响,从经济可行、易于施工等方面综合考虑,将该项目的软基处理分为三部分。

第一部分:地铁22 号线结构边线往外6m 的安全范围内,道路红线宽度内换填3m 气泡混合轻质土,减少对现状地铁线路的影响。

第二部分:地铁22 号线结构边线往外6m 的安全范围外,对东晓南放射线高速桥底下道路软基采用高压旋喷桩处理方案。

第三部分:地铁22 号线结构边线往外6m 的安全范围外,对东晓南放射线高速桥底外道路软基采用水泥搅拌桩处理方案。

4.4 海绵城市建设

“海绵城市建设”是近年来我国大力倡导的城镇开发建设新模式,自2013年以来,中共中央、国务院先后印发了《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》(国发〔2013〕36 号)、《国务院办公厅关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》(国办发〔2013〕23号)、《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》(中发〔2016〕6 号)等文件,要求各地积极建设海绵城市。

海绵城市是指通过加强城市规划建设管理,充分发挥建筑、道路、绿地、水系等系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用,有效控制雨水径流,实现“自然积存、自然渗透、自然净化”的新型城市发展方式。

广州市对海绵城市建设十分重视,2016年9月18日相关部门印发《实施广州市海绵城市建设工作方案的通知》,要求推进海绵性道路和广场建设。按海绵城市建设理念开展城市道路及广场的建设和改造。道路纵、横坡设计应与道路绿化隔离带海绵化建设相协调,支持结合道路绿化隔离带建设生态树池、植草沟、雨水花园和雨水调蓄设施。新建项目硬化地面中,除城镇公共道路外,建筑物的室外可渗透地面率不低于40%;人行道、室外停车场、步行街、自行车道和建设工程的外部庭院应当分别设置渗透性铺装设施,其渗透率不低于70%。同时鼓励对有条件的既有非机动车道、人行道、步行街和停车场进行透水铺装改造。根据上述通知,相关单位编制了《广州市海绵城市建设技术指引及标准图集》(试行),主要强调将机动车道中的雨水引向中央绿化带或侧绿化带,将人行道雨水引向路外绿化带。绿化带处设置溢流雨水口,即雨水口稍高于绿化带地面,当绿化带土壤水饱和无法再吸收下渗雨水时,水位自然上涨,漫入雨水口,通过管道将雨水口与雨水窖井相连,排出雨水。除排水系统外,还要求采用透水式铺装的人行道、非机动车道。该项目有实现海绵化设计的良好规划基础,根据图集并结合该项目特点,采取了相应的海绵技术措施:设置下沉式绿化带、非机动车道采用透水混凝土材料,人行道采用透水铺装施工工艺等。

5 结语

东晓南放射性连接线辅路的交通组织复杂,项目建设过程中统筹考虑了交通功能、地铁及高架桥建设影响、相邻项目南大干线施工等因素,通过交通组织优化、远近期结合设计、分段考虑道路特殊路基处理等技术方案,减少对主线及地铁的影响,总体方案设计思路可为类似建设项目提供一定的参考。