规避还是制衡:权力转移中的身份竞争逻辑

李奇前

【内容提要】在权力转移的过程中,身份竞争是一个不可忽视的问题。回顾历史发现,围绕崛起国与守成国进行的互动不尽相同,在分析权力转移中崛起国与霸权国的互动行为时,权力竞争和制度竞争提供了最为深刻和广泛的理解,地位之争的视角也从社会性的角度丰富了物质主义理论的局限,但是,仅仅从主体间互动的角度讨论地位亦稍显不足。事实上,身份视角为权力转移问题提供了更加完善的可能性解释。由身份竞争出发,文章尝试解决的核心问题是:身份竞争为何;遵循何种互动逻辑;会产生何种结果。研究发现,身份竞争是国家为维护某种或某些身份定位、争取与该身份相关的国家利益开展的竞争活动。身份竞争以身份定位为出发点,通过利益权衡,最终影响互动行为选择。崛起国与守成国进行规避或制衡的选择,可能导致四种不同结果:弱化竞争、维持现状、权力加速转移和身份竞争加剧。在分析英美和英德身份竞争互动的基础上,检验身份竞争逻辑的合理性。从崛起国的立场出发,为实现国际体系稳定,应尽量采取身份规避的互动方式。中国应坚持不称霸、不结盟的战略方针,在战略身份的互动中进行身份规避,避免竞争加剧和升级。

一、问题的提出

权力转移、国际秩序与体系结构转型是国际关系研究领域经久不衰的命题。通常认为,权力转移是崛起国与守成国实力发展不平衡的产物,是国际体系动荡、大国之间冲突与战争的主要诱因之一,其主要表现是国际领导权的变迁。(1)马荣久:《中美权力转移与亚洲地区体系》,《当代亚太》2014年第1期,第22页。权力转移由此成为理论研究的重要旨趣。对于权力转移的理论探讨由权力竞争(2)A. F. K. Organski, World Politics, New York: Alfred A. Knopf, 1958; A. K. F. Organski and Jacek Kugler, The War Ledger, Chicago: University of Chicago Press, 1980; Robert Gilpin, War and Change in World Politics, Cambridge: Cambridge University Press, 1981; Dale C. Copeland, The Origins of Major War, Ithaca: Cornell University Press, 2000; Steve Chan,China, the U.S., and the Power Transition Theory,London: Routledge, 2008.、制度霸权竞争(3)Robert O. Keohane, After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy, Princeton: Princeton University Press, 1984; Andreas Hasenclever, Peter Mayer and Volker Rittberger, Theories of International Regimes, Cambridge: Cambridge University Press, 1997; He Kai, Institutional Balancing in the Asia-Pacific: Economic Interdependence and China’ s Rise, London: Routledge, 2009; G.John Ikenberry,Liberal Leviathan: The Origins, Crisis, and Transformation of the American World Order,Princeton: Princeton University Press, 2011; Thomas Pedersen, “Cooperative Hegemony: Power, Ideas and Institutions in Regional Integration,”Review of International Studies, Vol. 28, No. 4, 2002, pp. 677-696; 李巍:《制度之战:战略竞争时代的中美关系》,社会科学文献出版社,2016年;王明国:《从制度竞争到制度脱钩—中美国际制度互动的演进逻辑》,《世界经济与政治》2020年第10期,第72-101页。发展至观念性力量竞争阶段(4)Richard Ned Lebow, A Cultural Theory of International Relations, Cambridge: Cambridge University Press, 2008; Alexander Wendt, “Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics,”International Organization, Vol. 46, No. 2, 1992, pp. 391-425; Randall L. Schweller and Xiaoyu Pu, “After Unipolarity: China’s Visions of International Order in an Era of U.S. Decline,”International Security, Vol. 36, No. 1, Summer 2011, pp. 41-72; Bentley B. Allan et al., “The Distribution of Identity and the Future of International Order: China’s Hegemonic Prospects,” International Organization, Vol. 72, No. 4, 2018, pp. 839-869; Tung-Chieh Tsai and Tony Tai-Ting Liu, “Hegemonic Turn over in East Asia: A Historical Review since the Nineteenth Century,” in David Walton and Emilian Kavalski eds., Power Transition in Asia, New York: Routledge, 2017, pp. 26-44; Deborah Welech Larson et al., “Status and World Order,” in Deborah Welech Larson,T. V. Paul and William C. Wohlforth eds., Status in World Politics, New York: Cambridge University Press, 2014, pp. 3- 29;王梓元:《权力转移中的地位承认》,《国际政治科学》2021年第4期,第41-76页;徐进:《理念竞争、秩序构建与权力转移》,《当代亚太》2019年第4期,第4-25页。。随着后物质主义时代的到来,以物质为最终目标的理性主义政治或将最终被身份政治取代,国家亦或趋于进行意义追问及无限博弈。(5)张一飞:《国际政治中“霍布斯—基欧汉”区间的衰落与身份政治的兴起》,《当代亚太》2020年第6期,第41-75页。目前,关于权力转移中的非物质性力量竞争的讨论不尽完善,如何从身份政治的视阈出发理解守成国与崛起国的互动是亟待解决的问题。本文的研究问题是:什么是权力转移背景下的身份竞争?守成国与崛起国身份竞争的基本逻辑是什么?身份竞争的主要手段与方式是什么?会产生怎样的结果?

(一)现实关切

在百年未有之大变局的背景下,权力东升西降已成不争事实,中国不断走近世界权力、政治和经济的中心,在学术界引发了“中美两极体系”和“新冷战”的讨论。(6)Suisheng Zhao, “A New Model of Big Power Relations? China-US Strategic Rivalry and Balance of Power in the Asia-Pacific,” Journal of Contemporary China, Vol. 24, No. 93, 2015, pp. 377-397; Seth Schindler et al., “The New Cold War and the Rise of the 21st-century Infrastructure State,” Transactions of the Institute of British Geographers, Vol.47, No.2,2021, pp.1-16; 杨原:《两极体系下大国战略竞争的演化》,《国际政治科学》2019年第4期,第1-54页。中国政界与学界倾向以百年未有之大变局描述当下权力转移的进程,作为守成国的美国更愿意选择战略竞争,将中国和俄罗斯塑造成明确的“战略竞争者。”(7)White House, National Security Strategy, December 2017, p.25.https://history.defense.gov/Portals/70/Documents/nss/NSS2017.pdf?ver=CnFwURrw09pJ0q5EogFpwg%3d%3d; 杨原:《两极体系下大国战略竞争的演化,第4-6页。在权力转移理论的认知中,守成国与崛起国互动伴随着竞争与冲突。众多学者认为,二战结束后的国际社会进入了大国无战争时代,即由于人类对于战争的厌恶、核武器的威慑等因素的作用,大国之间很难再次爆发大规模战争。(8)Shiping Tang, “Social Evolution of International Politics: From Mearsheimer to Jervis,” European Journal of International Relations, Vol. 16, No. 1, 2010, pp. 31-55; 杨原:《大国无战争时代霸权国与崛起国权力竞争的主要机制》,《当代亚太》2011年第6期,第6-32页。在大国无战争时代,传统物质权力逐渐向物质保障过渡,对土地、人口、军备等权力资源争夺的现实意义受到削弱,国际制度作为大国互动平台和影响力输送工具逐渐成为竞争与制衡的重点。无论是传统权力资源,抑或国际制度,均呈现物质性特征。但是,仅仅追求物质性权力是不足够的,正如马斯洛(Abraham H. Maslow)在阐释人类动机理论时所认为的那样,人的需求呈现动态特征,具有由物质需求向价值需求阶梯上升的动能与趋势。(9)[美]亚伯拉罕·马斯洛:《动机与人格》,许金声等译,中国人民大学出版社,2013年,第15-34页。国家亦是如此,在后物质主义的影响下,国家追求的目标同样可能会由物质追求向价值意义转移。因此,在中美权力转移的互动中,仅仅从物质竞争层面理解双边关系可能略显单薄。“贸易争端”和“科技争端”等物质领域的竞争难以规避。未来是否会演变为身份竞争,抑或我们已然身处其中?对权力转移中身份竞争的考察或许可以为两国互动提供新的视角。

(二)理论困惑

对国际关系研究中权力转移进行案例研究,其案例大多来源于雅典与斯巴达、古代中国春秋战国的纷争、英国与荷兰、英国与法国、英国与德国等。(10)[美]格雷厄姆·艾利森:《注定一战:中美能避免修昔底德陷阱吗?》,陈定定、傅强译,上海人民出版社,2019年;[美]亨利·基辛格:《世界秩序》,胡利平译,中信出版社,2015年。特别是以雅典与斯巴达战争为主体内容写就的《伯罗奔尼撒战争史》,长期以来被现实主义范式奉为圭臬。上述案例具有“国强必霸”的共性逻辑特征,在分析论证权力转移背景下的国家互动时,构成了作者自圆其说的必然选择。但是,不能忽视英国与美国在权力转移中的和平互动,针对该案例的论证,学界更倾向于从国内政体或建构主义的角度出发,分析两国实现权力和平转移的原因。持国内政体视角的学者认为,民主制度的内在约束机制以及民主整体自身的开放性构成了避免战争的重要途径。(11)Charles Lipson, Reliable Partners: How Democracies Have Made a Separate Peace, Princeton: Princeton University Press, 2015.这种民主和平的论断不可避免陷入“民主例外”与西方中心主义的窠臼。建构主义学者认为,国家间的规范与身份认同为国家的良性互动提供了可能。(12)Alexander Wendt, Social Theory of International Politics,New York: Cambridge University Press, 1999, pp. 255-256.但是,中国春秋时期具有洛克文化特征的互动形式并未带来持久和平。如何正确理解英美权力和平转移的案例成为完善理论发展的重要方向。因此,我们需要探究是什么因素真正意义上影响着守成国与崛起国的互动?它是如何在其互动中发挥作用的?理论上应如何避免“国强必霸”的魔咒?对上述问题的解答划定了本文的研究脉络。

(三)概念释义

权力转移中的竞争实则是对国际领导权的争夺。权力竞争与制度竞争是现阶段战略竞争的首要呈现形式。无论是权力竞争,还是制度竞争,均表现为国家对主导权的争夺,或对特定利益目标的维护。(13)杨原:《两极体系下大国战略竞争的演化》,第1-54页;李明泽:《规范选择、权力竞争与美国“航行自由行动”》,《世界经济与政治》2021年第10期,第52-78页;赵洋:《中美制度竞争分析以“一带一路”为例》,《当代亚太》2016年第2期,第33页。与之相似,身份竞争是国家为维护某种或某些身份定位、争取与该身份相关的国家利益开展的竞争活动。竞争互动具有斗争性,某些身份定位的排他性特征,使得身份竞争成为可能。传统意义上,国家的身份是不同行为体间互动的结果,具有社会性特征,表现形式为状态结果或变迁过程。本文认为,在国家间互动中身份亦具有本体论意义。身份不仅作为互动结果的一致性和互动行为的背景知识存在,也是在互动过程中国家需要将其作为利益目标进行争取和维护的特定客体。身份形成的驱动力源自主体间互动,身份竞争则是国家间理性抉择的产物。有学者认为,大国之间竞争行为的作用机制是物质层面的理性计算。(14)Cameron G. Thies, “A Social Psychological Approach to Enduring Rivalries,” Political Psychology, Vol. 22, No. 4, 2001, pp. 693-725.引入身份竞争的概念,推动大国之间的理性计算由物质层面拓展至理念层面。就竞争方式而言,国家试图凭借联盟、军备竞赛等途径争夺权力优势,通过制度制衡、制度脱钩等方式占据制度优势。(15)游启明:《中美实力对比变化对国际秩序的影响——权力转移论和新自由制度主义的比较研究》,《国际展望》2019年第2期,第21-39页;王明国:《从制度竞争到制度脱钩——中美国际制度互动的演进逻辑》,第72-101页;He Kai,Institutional Balancing in the Asia-Pacific: Economic Interdependence and China’ s Rise, London: Routledge, 2009; He Kai, “Contested Regional Orders and Institutional Balancing in the Asia Pacific,”International Politics,Vol. 52, No. 2, 2015, pp. 208-222.在身份竞争的互动中,国家行为体可采取的手段有身份规避和身份制衡。

“规避”一词的学理基础源自经济学,强调对一系列经济、金融、税收等风险的巧妙应对与回避。兵法有云,“故善用兵者,避其锐气。”(《孙子兵法·军争》)“规避”实则是对风险“锐气”的回避。本文将“规避”一词引入国际关系领域,将身份规避作为身份竞争的手段之一,突出强调国家行为体在身份风险应对中的回避策略,是国家谋求“身份守势”的行为表现。就崛起国而言,以实际物质实力和国际社会共同认知为标准,进行低于标准的身份定位即为身份规避;就守成国而言,身份规避是指守成国承认崛起国身份,并在一定程度上允许崛起国在该身份定位下参与国际互动的策略。简言之,身份规避是身份竞争互动中较为消极或被动的行为选择。

“制衡”是指各行为体相互制约的行为,通常被看作权力竞争和制度竞争的共同选择,是竞争互动中行为体权力分布的状态展现。现实主义认为,权力制衡、利益制衡和威胁制衡及由此形成的国际均势是实现和平的必然选择。(16)刘丰:《大国制衡行为的概念辨析》,《国际论坛》2010年第1期,第46-47页;刘丰:《大国制衡行为:争论与进展》,《外交评论》2010年第1期,第114-118页。权力制衡有内部制衡和外部制衡之分,内部制衡突出国家增强自身经济、军事实力的地位,外部制衡强调结盟的作用。(17)Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics, McGraw-Hill, 1979, p.118; Stephen M. Walt, “Alliances in a Unipolar World,”World Politics, Vol. 61, No. 1, 2009, pp. 86-120.在制度竞争中,国家通过谋求制度优势推动国际秩序向自利方向发展,由此形成的制度权力均衡的状态即为制度制衡。(18)贺凯:《亚太地区的制度制衡与竞争性多边主义》,《世界经济与政治》2018年第12期,第60-83页。通常认为,制度制衡包括内部改制与外部创制两种作用方式。建构主义认为,权力来源于规范、合法性等共有知识。事实上,国际社会内部对于霸权国身份的认知具有明显的排他性,得到国际社会广泛认可的主导国才具有霸权身份。因此,身份制衡行为是在霸权身份转移背景下形成的守成国与崛起国对国际社会认知的谋求与争夺,呈现制约与牵制的状态。本文认为,身份制衡也是身份竞争的重要实现路径。身份制衡关注身份认同的影响力分布,以及在此基础上形成的社会性制约与平衡状态。身份制衡亦有内部和外部两种实现路径,即在既有身份系统内推动身份转换和在既有系统外进行身份重构。内部身份制衡突出在既有文化结构下实现由崛起国向主导国的转换,历史上多数权力转移案例均表现为内部身份制衡;外部身份制衡强调突破既有互动和结构框架,在新的实践中构建新的主导国身份。例如,苏联在与美国竞争中,并非在美国主导下的既有秩序内部与美国进行霸权身份争夺,而是重新塑造了以自身为核心的非西方秩序,确立了其在社会主义秩序中的主导国身份。因此,不同于身份规避,身份制衡是更加具有主动性和进攻性的身份竞争手段。

(四)简短说明

身份竞争是本文的核心研究内容。关于身份的讨论,亚历山大·温特(Alexander Wendt)的建构主义走出了一条中间道路,即在承认物质作用的基础上,强调了观念的决定性作用。(19)Alexander Wendt, Social Theory of International Politics, New York: Cambridge University Press, 1999.基于权力转移的研究背景,本文试图整合物质主义与理念主义本体论立场,关注在物质发挥基础性作用下,守成国与崛起国之间的身份竞争行为。因此,本文论及的权力转移问题仍以物质性权力转移为主,辅之以身份竞争解释。如上文所述,该竞争互动并非完全意义上观念互动的结果,应该被视为行为体理性计算的产物,但是,被计算的客体不局限于物质利益。因此,本文讨论的内容是物质意义上的权力转移,以及在此过程中由身份引发的具有观念意义的竞争。此外,本文并不完全赞同现实主义者坚持的“修昔底德陷阱”“国强必霸”“中美必有一战”等言论。事实上,权力转移的背景为守成国与崛起国的互动选择提供了合作与竞争两种可能,我们并不否认权力转移中合作的可能性或正确性。但是,本文选择沿着竞争的路线前行探索,讨论崛起国与守成国在身份竞争中的互动逻辑。在权力转移背景下讨论身份竞争问题,竞争载体莫过于崛起国与守成国。关于研究范畴的问题,本文不关注身份形成的互动过程,即“初次相遇”问题,而是更加关注身份形成后的互动行为,特别是竞争行为。在此基础上,身份的理念属性受到削弱,本体地位得以提升。

权力转移中的身份竞争不可避免。身份竞争涉及国家对其身份定位和相应国家利益的维护。从身份竞争出发,本文通过界定国家的身份类别,划定身份定位的不同分析层次与特征。国家身份、国际身份和战略身份分别对应生存利益、发展利益和价值利益。国家身份在身份竞争中起基础性作用,战略身份影响最为长远,国际身份关涉国家发展,对国家的身份定位具有保障性功能。此外,身份制衡与身份规避是身份竞争的主要手段。从跨层次的角度而言,崛起国在国家身份竞争中趋于进行身份制衡,在战略身份定位中倾向于身份规避的互动方式,守成国则反之。从单一层次来看,国家通过进行利益权衡实现互动方式的选择。综合来看,不同的身份竞争互动组合可能产生四种趋势性结果,即弱化竞争、维持现状、权力加速转移和身份竞争加剧。上述互动方式组合及其影响,为守成国与崛起国处理双边关系提供了方法论基础。

本文共分为五个部分:本部分提出研究问题,并就基本概念与疑惑进行阐释;第二部分回顾权力转移中国家竞争互动的成果与不足;第三部分指出身份的类型、特征以及身份利益的主要形态,并搭建身份竞争的分析框架;第四部分运用过程追踪的方法对权力转移背景下英美和英德的身份竞争进行案例讨论;第五部分是结论与展望。

二、既有研究述评

权力转移过程中守成国与崛起国的竞争互动是学界长期关注的问题。经过长久的学术积淀,学者们的观点立场可大致分为两个维度,分别从物质性竞争和非物质性互动两个方面讨论权力转移过程中的竞争问题。但是,既有成果或强调理性的物质性计算,或关注观念文化的作用立场,对守成国与崛起国的竞争互动过程分析不足。基于对上述研究成果的反思,本文选择了身份竞争的分析视角。

(一)物质性竞争

物质性竞争包括能力竞争和制度竞争。能力竞争主要指涉实力对比变化引发的竞争或制衡行为。与新现实主义强调收益对比与实力分配的认知一致,对比与分配本身就具有不可回避的竞争含义。从竞争的手段上说,国家会通过内外两种手段提升自身权力。内部提升源自自身经济、军事等领域实力的提高。由于他国意志的不可知性,为维护自身安全,国家需要最大程度追求权力或霸权,在此过程中,实力竞争最突出的表现为军备竞赛。(20)[美]约翰·米尔斯海默:《大国政治的悲剧》,王义桅、唐小松译,上海人民出版社,2014年,第42-66页。从竞争的结果来看,谋求权力最大化的内部实力提升的结局可能是个悲剧。与之不同,外部提升强调联盟与均势的重要作用,通过权力制衡实现国家间的竞争性合作。(21)Kenneth N. Waltz, “The Stability of a Bipolar World,” Daedalus, Vol. 93, No. 3, 1964, pp. 881-909; Karl W. Deutsch and J. David Singer, “Multipolar Power Systems and International Stability,”World Politics, Vol. 16, No. 3, 1963, pp. 390-406.然而,并非所有的权力竞争考量均仅仅讨论实力大小的问题。威胁平衡的协调与利益平衡的考量也是国家间合作的基础。在威胁平衡的框架下,某个国家威胁程度越高,针对其威胁形成联盟的可能性越高。换言之,即使在崛起国与守成国实力对比接近的情况下,由于双方对彼此威胁程度有限,亦可能排除两国必然战争的选项。(22)斯蒂芬·沃尔特:《联盟的起源》,周丕启译,北京大学出版社,2007年,第16-47页。在利益平衡的视角下,国家会划分修正主义国家和维持现状国家,并分别以利益和安全作为对外行为的出发点。(23)Randall L.Schweller, “Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back In,”International Security, Vol. 19, No. 1, 1994, pp. 72-107; Randall L. Schweller, “Neorealism’ s Status‐quo Bias: What Security Dilemma,” Security Studies, Vol. 5, No. 3, 1996, pp. 90-121.但是,更多学者认为,守成国与崛起国在实力对比发生变化的情况下,多选择通过霸权战争的方式实现权力变迁与体系转型。(24)此类分析以权力转移理论为代表,强调霸权国与崛起国实力对比变化及霸权战争在权力霸权归属中的作用。参见 A. F. K. Organski, World Politics, New York: Alfred A. Knopf, 1958; Robert Gilpin, War and Change in World Politics, Cambridge: Cambridge University Press, 1981; Jack S. Levy, “Declining Power and the Preventive Motivation for War,” World Politics, Vol. 40, No. 1, 1987, pp. 82-107; Thomas Chadefaux, “Bargaining over Power: When do Shifts in Power Lead to War?”International Theory,Vol. 3, No. 2, 2011, pp. 228-253.虽然霸权战争可能实现“一劳永逸”,但其成本高昂、风险巨大的弊端在霸权国看来也并非是战略博弈中的纳什均衡。在不触及核心利益的条件下,霸权国可能更加具有扶植代理人进行霸权护持的偏好。(25)陈翔:《霸权护持与美国的代理人战略》,《当代亚太》2020年第1期,第30-58页。

制度竞争是对制度话语权与领导权的争夺。通常认为,国际制度为权力转移中的国际合作提供了理性选择和功能主义解释,为利己主义者之间的合作提供可能。(26)罗伯特·基欧汉:《霸权之后——世界政治经济中的合作与纷争》,苏长和等译,上海人民出版社,2001年,第59-103页。但是,在权力转移的背景下,由于制度的非中性特征,守成国与崛起国之间存在着广泛的制度竞争互动。制度竞争可分为内部竞争和外部竞争。内部竞争是指国家在现有国际制度内部进行话语权与影响力争夺;外部竞争可以理解为崛起国突破现有制度安排,谋求新制度的创建。(27)赵洋:《中美制度竞争分析以“一带一路”为例》,第28-57页。在制度竞争的背景下,“竞争性多边主义”与“多边主义2.0”等概念被提出,用以描述在战略竞争中通过创建新制度来挑战既有制度安排的行为。(28)Julia C.Morse and Robert O.Keohane, “Contested Multilateralism,”Review of International Organizations, Vol. 9, No. 4, 2014, pp. 385-412; Jan Knoerich and Francisco Urdinez, “Contesting Contested Multilateralism: Why the West Joined the Rest in Founding the Asian Infrastructure Investment Bank,”Chinese Journal of International Politics, Vol. 12, No. 3, 2019, pp. 333-370; He Kai, “Contested Multilateralism 2.0 and Regional Order Transition: Causes and Implications,”Pacific Review, Vol. 32, No. 2, 2019, pp. 210-220.制度竞争的互动行为呈现由战略竞争领域的领导权与话语权争夺向其他具体领域蔓延、拓展的趋势。(29)李巍:《中美金融外交中的国际制度竞争》,《世界经济与政治》2016年第4期,第112-138页;杨慧:《主导权、制度负外部性与亚太地区的经济制度竞争——以TPP与RCEP为例》,《外交评论》2021年第2期,第125-154页;李巍:《人民币崛起的国际制度基础》,《当代亚太》2014年第6期,第12-22页;赵洋:《中美制度竞争分析:以“一带一路”为例》,第28-57页。从其竞争形态来看,包括规则之争、机制之争、机构之争和秩序之争。(30)李巍、罗仪馥:《从规则到秩序——国际制度竞争的逻辑》,《世界经济与政治》2019年第4期,第28-57页。在制度竞争的过程中,策略选择至关重要,学界更加关注其中的制度制衡行为。制度制衡亦被称为制度现实主义,强调国家通过在多边机制中的竞争行为实现对影响力和话语权的追求,最终实现安全和发展。(31)贺凯:《美国印太战略实质与中国的制度制衡——一种基于国际关系理论的政策分析》,《现代国际关系》2019年第1期,第17-18页;He Kai, “Institutional Balancing and International Relations Theory: Economic Interdependence and Balance of Power Strategies in Southeast Asia,”European Journal of International Relations, Vol. 14, No.3, 2008, pp. 489-518; 李巍:《制度之战:战略竟争时代的中美关系》,社会科学文献出版社,2017年。与权力竞争不同,虽然存在分歧与制衡,但是,众多制度主义学者认为,制度领域的竞争互动并不必然导致战争,相反,合作成为最优选择。相关学者认为,制度效益的递增特征使得挑战国或替代性秩序对现有秩序和霸权的挑战变得异常困难,同时,为霸权国进行制度霸权护持提供了合理解释。(32)G.John Ikenberry, “Institutions, Strategic Restraints and the Persistence of American Postwar Order,”International Security,Vol. 23, No. 3, 1998, pp.43-78; [美]约翰·伊肯伯里:《自由主义利维坦:美利坚世界秩序的起源、危机和转型》,赵明昊译,上海人民出版社,2013年,第296-300页。在难以挑战制度霸权的情况下,霸权战争爆发的可能性较小,国际合作成为更加可能的选择。简言之,学界对制度竞争的关注,为解决权力竞争中的必然战争问题提供了可选择的菜单。

(二)非物质性互动

理性主义是坚持本体论客观性和方法论实证主义的理论路径。在讨论理性主义范式的过程中,温特将其归为物质主义的范畴,即无论是权力竞争抑或制度竞争,均呈现物质性特征。为了弥补上述理论在权力转移中解释力不足的问题,学界从非物质性的角度进行了大量探索。理查德·内德·勒博(Richard Ned Lebow)从人类的精神、欲望和理性三种动机出发类比国家情绪,并划定国家的三种目标利益,即满足、尊严和安全,强调国家不仅会为权力和财富竞争,更为重要的是为地位和荣誉而战。(33)[美]理查德·内德·勒博:《国际关系的文化理论》,陈锴译,上海人民出版社,2020年,第43-154页。同样,马克斯·韦伯(Max Weber)认为,国家可以允许利益受损,却不能接受荣誉蒙尘。(34)Max Weber, “The Profession and Vocation of Politics,” in Peter Lassman ed.,Weber: Political Writings, trans. Ronald Speirs, Cambridge: Cambridge University Press,1994, pp. 309-369.也有学者从国际声望和地位认知的角度关注权力转移中的地位问题,认为崛起国与守成国均对地位格外偏好,由此推动彼此进行谋求地位承认的互动。(35)Deborah Welech Larson et al., “Status and World Order,” in Deborah Welech Larson, T. V. Paul and William C. Wohlforth eds., Status in World Politics, pp. 3-29; Steven Ward, Status and the Challenge of Rising Powers, Cambridge: Cambridge University Press, 2017; 王梓元:《国际政治中的地位与声望:一项研究议程》,《国际政治研究》2021年第3期,第116-139页;王梓元:《权力转移中的地位承认》,第41-76页。袁莎从话语制衡的角度讨论权力转移中的霸权护持行为,认为霸权国可通过建立话语共识和政策联盟,维持国际霸权结构。(36)袁莎:《话语制衡与霸权护持》,《世界经济与政治》2017年第3期,第85-107页。董柞壮从社会网络分析展现的关系性逻辑出发,分析守成国与霸权国对作为关系性权力的影响力的争夺。(37)董柞壮:《影响力制衡: 主导国应对崛起国的关系性逻辑》,《世界经济与政治》2021年第8期,第106-133页。徐进认为,未来权力转移的主要表现特征或为“权力+理念”的竞争方式,理念在崛起国与守成国之间的作用日益明显。(38)徐进:《理念竞争、秩序构建与权力转移》,第4-25页。本特利·艾伦(Bentley B. Allan)等学者试图从身份分布的角度解读霸权转移与稳定的问题,他们承认物质力量重要的同时,强调身份在精英和大众层面的分布构成影响国际秩序稳定的关键变量。(39)Bentley B. Allan et al., “The Distribution of Identity and the Future of International Order: China’s Hegemonic Prospects,” pp.1-31.此外,为了弥补物质主义和国家单一性的局限,有学者从微观层次分析国家间的互动行为,强调国家统治者认知的重要作用,认为错误知觉是导致国家间战争爆发的主要原因。(40)[美]罗伯特·杰维斯:《国际政治中的知觉与错误知觉》,秦亚青译,世界知识出版社,2003年。

上述研究成果为我们分析权力转移背景下的国家互动及竞争行为提供了多元性视角。但是,它们仍然面临些许困境。第一,核心概念界定不甚明确。无论选择地位、威望、影响力还是知觉,作者并未对非物质性的概念界定进行明确辨析。换言之,为何选择该概念而非相似性或竞争性概念的问题并没有得到解决。第二,对作为理念主义核心内容的身份概念讨论不足,对身份竞争的考察没有得到足够重视。虽然有学者讨论了身份分布问题,但该分析局限于建构主义固有框架,讨论内容涉及国际秩序稳定与否,未能讨论守成国与崛起国的身份竞争互动,对于权力转移中政策选择的现实指导性意义不足。第三,对理性主义的关注与应用匮乏。非物质性互动一定意义上摆脱了理性主义束缚,正是如此,使得上述研究的理论边界与限度受到限制,甚至有可能被认为陷入观念主义的牢笼。一些研究保留了理性主义内容,但实际操作过程将理性与理念剥离,未能做到具有完全说服性地结合。

(三)为何需要身份视角

第一,理性主义路径表现出固有局限。学术界对理性的讨论,源自19世纪以来资本主义快速发展带来的个人对利益的追逐。自理性主义进入国际关系以来,其先后受到来自心理学、政治学等各领域学者的批判。(41)[美]迈尔斯·卡勒:《国际关系中的理性》,载彼得·卡赞斯坦等编:《世界政治理论的探索与争鸣》,秦亚青等译,上海人民出版社,2006年,第335-358页。心理学家亚历山大·乔治(Alexander George)和朱丽叶·乔治(Juliette George)认为,伍德罗·威尔逊(Woodrow Wilson)在一战后决策失败是源于其性格缺陷。政治学家格雷厄姆·艾利森(Graham Allison)在《决策的本质》一书中对政治过程的单一理性行为体假定提出挑战。同样,行为体与利益等内容均已给定的理性主义,显然忽视了“国家是社会造就的”这一重要问题,忽视了身份对于利益的建构作用。在权力转移的背景下,对于权力竞争与新自由制度主义所强调的制度竞争而言,理性主义路径至关重要,但解释力不足。对实力对比和制度争夺的理性计算,立足于客观性的本体论基础,忽视了理念主义的重要作用。通常认为,理念主义与理性主义呈现“二律背反”特征,事实上,二者具有不可忽视的互补性特点。本文试图从理念主义本体论的身份视角出发,借用理性主义的利益权衡,分析崛起国与守成国的互动行为,弥补理性主义单一路径的解释力局限。

第二,地位、角色等非物质性概念内涵与外延有限。国际关系中的地位通常指涉社会性地位,是国际社会对某一国家在某些价值属性中所处位置等级的一致性认知。(42)通常认为,价值属性包括财富、强制力、文化、人口数量、社会政治组织和外交影响等。参见Deborah Welech Larson et al., “Status and World Order,” in Deborah Welech Larson, T. V. Paul and William C. Wohlforth eds., Status in World Politics, p. 7.地位政治具有明显的集体属性和主体间性。对地位的界定来自一国对所处团体的归属和对团体内其他成员的认同。同时,地位政治以实力为基础,是强国谋求影响力和国际权力优势的目标与手段。(43)Thomas J. Volgy et al., “Considerations in International Politics and Rise of Regional Powers,” in Deborah Welech Larson,T. V. Paul and William C. Wohlforth eds., Status in World Politics, pp. 58-84.因此,地位政治在实力的基础上呈现明显的等级特征。在勒博看来,等级秩序实则是地位的位阶秩序,地位标示行为体在等级秩序中的位置。(44)[美]理查德·内德·勒博:《国际关系的文化理论》,第62页。简言之,地位政治是国际社会对以实力和等级为基础形成的位置排列的一致性认知,有权力地位和身份地位之分。地位追逐更多是强者游戏和塔尖舞蹈,难以真正通过地位理解国际社会的复杂现实。

国际关系领域关于角色的讨论可追溯至霍尔斯蒂(Holsti),他讨论了角色的形成与分类,划定17种主要角色类别,认为角色指涉行为,区别于以地位或位置为表现形式的角色规范 (Role Prescription) 。(45)K. J. Holsti, “National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy,” International Studies Quarterly,Vol. 14, No. 3, 1970, pp. 233-309.事实上,角色是自我指涉的认知性定位,反映了行为体社会角色定位的认知结果。(46)Sebastian Harnisch, “Role Theory: Operationalization of Key Concepts,” in Sebastian Harnisch et al.eds., Role Theory in International Relations: Approaches and Analyses, New York: Routledge, 2011, pp. 7-12.因此,在角色的界定与形成过程中,自我的认知发挥了决定性作用。但是,对于他者认知的关注明显不足。

本文认为,身份政治较好地克服了地位和角色政治中存在的缺陷与不足。身份是社会性互动的产物,具有关系性、认知性和互动性的特征。(47)Ted Hopf, “Identity Relations and the Sino-Soviet Split,” in Rawi Abdelal et al.eds.,Measuring Identity: A Guide for Social Scientists, New York: Cambridge University Press, 2009, pp. 279-284.温特认为,身份是在他者认知与自我定位基础上形成的一致性认知。(48)[美]亚历山大·温特:《国际政治的社会理论》,秦亚青译,上海人民出版社,2008年,第282页;Alexander Wendt, “Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics,” pp.391?425.就此而言,身份是包含角色的存在,具有更加宽泛的内涵和外延。与之类似,界定地位的一致性认知关注实力与位置等级领域,较之界定身份的一致性认知更加具体。因此,地位政治亦包含于身份政治之中。基于上述分析,本文选取身份作为核心分析单位,讨论权力转移中的身份竞争问题。

三、权力转移中的身份竞争:一个分析框架

从身份的视角出发,以身份竞争讨论权力转移问题具有可能性与必要性。为了更好回答本文的研究问题,需要构建身份竞争的分析框架。关于身份类别与属性的分析为身份定位提供基础。身份类别界定身份利益,并在利益权衡的影响下决定互动行为,崛起国与守成国的不同互动行为组合会对国际社会产生四种可能影响。

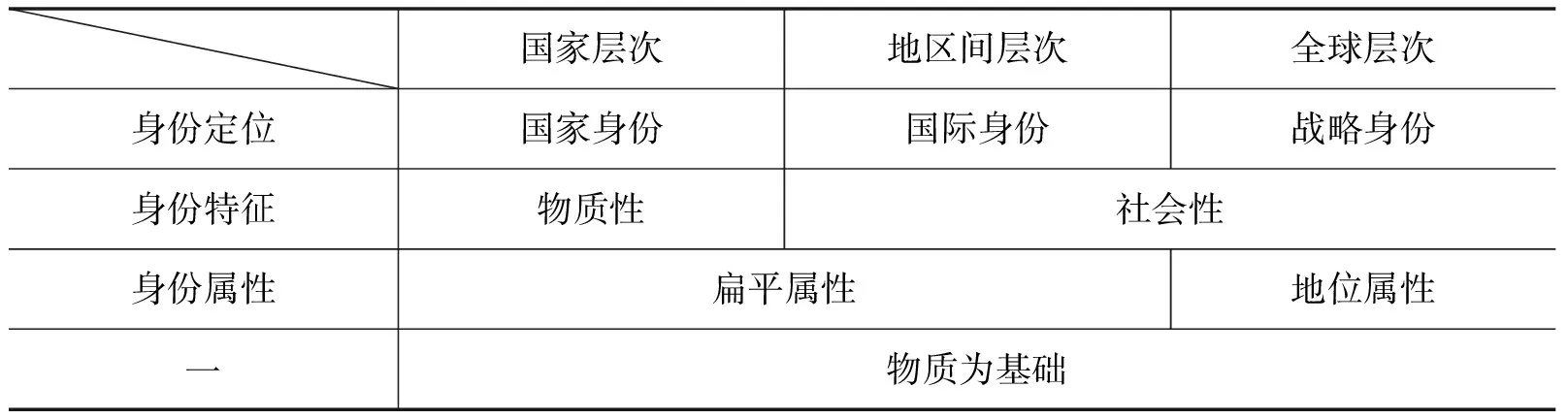

(一)国家的身份划分:类别、属性与特征

认知互动具有主观性和主体间性特征,身份定位呈现多元的认知差异。(49)贺先青、林勇新:《国家多重身份与对外行为——以印度参与“印太战略”为例》,《国际论坛》2019年第4期,第136-154页。换言之,国家身份具有多样性。彼得·卡赞斯坦(Peter Katzenstein)认为,国家身份可分为固有身份和关系身份两种存在形式。固有身份指涉既定的社会结构,关系身份则由社会结构中的关系性互动确定。(50)Ronald L.Jepperson et al.,“Norms,Culture and Identity in National Security,”in Peter J.Katzenstein ed.,The Culture of National Security:Norms and Identity in World Politics,New York:Columbia University Press, 1996, p. 6.约翰·鲁杰(John Ruggie)认为,国家身份包括国家具有的原生身份和具体身份,原生身份界定国家的属性及定位,确定国家之为国家的对比性特征,具体身份更加突出社会范畴的互动身份。(51)[美]约翰·鲁杰:《什么因素将世界维系在一起?新功利主义与社会建构主义的挑战》,载彼得·卡赞斯坦等编,秦亚青等译:《世界政治理论的探索与争鸣》,上海人民出版社,2006年,第264页。无论上述何种身份形式,均强调国家身份的两个方面,即存在层面和关系层面,呈现横向特征。但是,本文认为,在身份的横向特征基础上,国家身份亦呈纵向层次分布。具体言之,包括国家层次、地区间层次和全球层次,分别对应国家身份、国际身份和战略身份。(52)本文借鉴地区主义的研究方法,确定全球层次与国家层次之间的分析层次为地区间层次。在进行身份纵向分类的过程中,划分三个层次的依据是身份形成过程中认知互动主体的来源不同。但是,并不否认其他层次主体的作用与影响。例如,在国家层次,本文着重强调国家固有物质属性的重要性,社会性互动作用次之;在全球层次,本文意在突出国家与霸权国的认知互动;在地区间层次,主要关注国家与国际社会其他行为体的互动行为。根据本文第一部分的界定,更加突出体系大国的作用,霸权国虽有影响,但在该层次不做特别强调。具体而言,在权力转移的背景下,更加关注崛起国与守成国的身份竞争互动。关于层次划分问题的讨论,参见[英]巴里·布赞、奥利·维夫:《地区安全复合体与国际安全结构》,潘忠岐等译,上海人民出版社,2009年,第26-29页。上述三个层次的身份界定如表1所示。

表1 身份类别划分与属性特征

在国家层次,国家的身份可被界定为国家身份。国家身份是固有身份或原生身份的表现形式,是一国区别于他国的内在特征展现。该身份不排斥认知互动的作用,他者认知的呈现形式包括承认与拒绝承认。即使在拒绝承认的情况下,国家的固有身份依然存在。换言之,国家身份总体上不以他国意志为转移,无论他者是否承认,国家身份均存在于此。例如,关于社会主义国家或资本主义国家的身份界定,以其所施行的制度为基础,社会性作用较弱。同样,可将中国的国家身份界定为一个拥有960万平方公里陆上领土的国家,其基础是实际存在的国家领土,与社会性认知的关系并不紧密。需要明确,拒绝承认一国的国家身份易引发国家间的冲突对抗,同时,拒绝承认的行为也可能关闭国家在地区间层次和全球层次互动的大门。(53)本文重点关注权力转移中的身份竞争,特别强调不同身份定位的互动选择,因此,以国际社会承认崛起国国家身份为基本假定,不讨论拒绝承认的相关情况。例如,否定或践踏一国的主权,亦威胁了以固有领土、主权、政权和人口为基础的国家身份,严重威胁国家生存安全。此外,国家身份既以客观事实为基础,因而具有显著的客观性特征。由于各国物质基础不同,国家身份差异明显,但各国均一致拥有与其自身固有特征相匹配的国家身份。国家身份之间呈现扁平属性,彼此并无优越与落后之分,更无普通与例外之别。

在地区间层次,国家的身份可被界定为国际身份。该层次的互动实践,以国家行为体为主要互动对象,暂不关注与非国家行为体的互动进程。国际身份是国家自我定位与国际社会互动一致性的产物。国家的自我定位以自身客观物质现实等因素为基础,物质仍然具有基础作用。但是,认知互动的主体间性更甚,社会性特征明显。事实上,国际身份是国家众多身份的主要表现形式。例如,一国的国际身份可被界定为联合国成员国身份、发展中国家身份、市场国家身份等。多元身份并不具有排他性特征,同一种身份可被众多国家和平共享。因此,国际身份具有明显的扁平属性。

在全球层次,国家的身份可被界定为战略身份。本文认为,战略身份是守成国与崛起国互动的必然结果,具体表现为超级大国身份、中等强国身份、霸权国身份、崛起国身份、国际制度领导国身份等。在全球层次界定身份,客观物质的作用减弱,需要在观念作用下产生基础性影响。(54)本文认为,在上述三个层次中,物质均起基础性作用,但是力度不一。在国家层次表现最为明显,其他两个层次弱于互动认知。换言之,社会性互动作用显著增强,呈现社会性和关系性特征。此外,战略身份呈现等级性,具有明显的地位属性色彩。等级是一方与另一方对比互动的结果,在社会性互动的作用下,战略身份的认知界定在全球层次以金字塔式结构排列。(55)Larson et al., “Status and World Order,” in Deborah Welech Larson, T. V. Paul and William C. Wohlforth eds., Status in World Politics, pp. 9-12.从超级大国、大国到中等强国以及从霸权国到挑战国的身份定位,地位属性明显。

从身份竞争来看,对国家身份的认知互动存在承认与拒绝承认两种方式。只有当国际社会承认该国国家身份的基础上,才可能进行地区间层次的互动实践。同样,国际身份的互动亦可传导至全球层次的战略身份互动。简言之,身份互动具有可传导、可升级的特征。在权力转移的背景下,守成国与霸权国的身份竞争亦会呈现在地区间层次和全球层次的竞争与互动。在承认国家身份的基础上,身份互动层级越高,身份竞争越激烈。在全球层次,与地位和等级相伴而生的大多是零和竞争与冲突对抗。若一国在全球层次互动中,确定其战略身份为中等强国,霸权国可能对其采取遏制行动,存在潜在竞争冲突的可能性;若一国将自身的战略身份定位为崛起国,或霸权国将一国描述为崛起国的战略身份,则冲突可能性会增加。因此,在权力转移的背景下,在全球层次内,由于霸权国身份的排他性特征,崛起国的战略身份地位属性越高,身份竞争越难以调和。在跨层次的身份互动中,全球属性越明显,身份竞争越激烈。

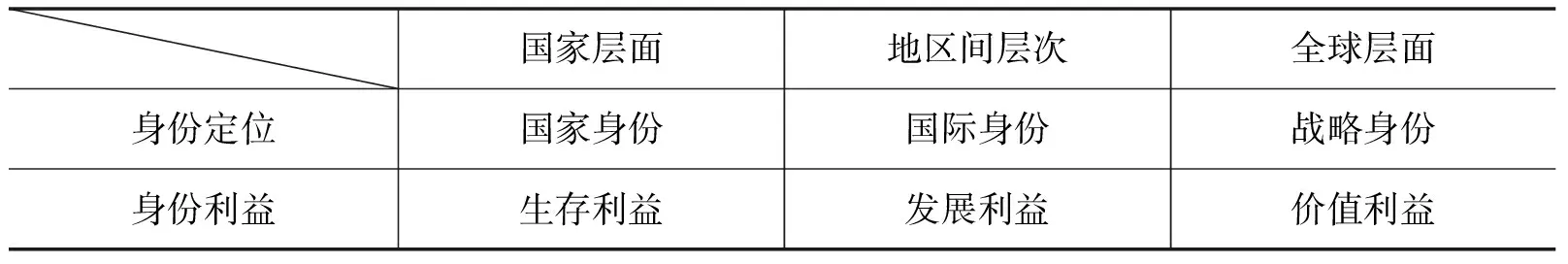

(二)身份利益界定、权衡与身份竞争

国家利益指涉国家行为体的现实需求及其所追求的权利和收益,也是制定对外政策的出发点和重要依据。(56)王逸舟:《国家利益再思考》,《中国社会科学》2002年第2期,第160-170页;Anthony Lake, “Defining the National Interest,” Proceedings of the Academy of Political Science, Vol. 34, No. 2, 1981, pp. 202-213.一般而言,国家利益受时空条件限制,具有客观性、可变性和复杂性。但是,在国家利益界定的问题上,也深受决策者主观能动性影响。从国家的需求与目标出发,对国家利益的界定与分类可以从物质与精神两个层面展开。(57)此处借鉴阎学通对国家利益的解释,即“在物质上, 国家需要安全与发展;在精神上, 国家需要国际社会的尊重与承认”。参见阎学通:《中国国家利益分析》,天津人民出版社,1997年,第10-11页。在身份竞争的视阈下,权力转移中精神层面的国家利益是指身份利益,物质层面的国家利益即为物质利益。具体而言,身份利益是国家行为体对某一身份定位进行追求与维护的利益,物质利益是指为维护国家基本需求和实现身份利益所需的物质保障。

表2 身份类别与身份利益

根据人类动机理论以及勒博关于动机的描述,本文认为,由于身份定位不同,身份利益可分为生存利益、发展利益和价值利益。人类动机理论认为人类具有生理、安全、社交、尊重、自我实现五种需求,且层层递进。勒博认为国家行为源自三种动机,即欲望、精神和畏惧。欲望对应满足的目标,精神旨在获得尊严,畏惧需要安全保障。(58)[美]理查德·内德·勒博:《国际关系的文化理论》,第57-84页。基于上述理论逻辑,本文从三个层面概括国家的身份利益,呈递进式特征。第一,生存利益是国家身份定位的利益目标。国际社会对于国家自身固有存在的身份定位的否定,直接威胁国家的生存安全。第二,国际身份定位对应发展利益。国际身份基于物质现实,突出社会性互动,该身份定位更加强调对国家发展的作用。例如,众多国家将其身份定位为民主国家,并谋求国际社会认同,且致力于维护该身份定位。由于国家的民主特征对内利于社会稳定,对外益于政策执行,对国家发展具有保障作用。(59)国家利益目标与国内外需求的互动关系,参见Morton A. Kaplan, “Values, National Interests, and Other Interests,”International Journal on World Peace,Vol. 31, No. 2, 2014, pp.57-72.可见,该身份定位以发展利益的形式推动国家目标实现。第三,战略身份建构价值利益。价值利益是对地位的追求与维护,是对威望、尊严和荣誉等精神层面目标的关注。因此,价值利益是一种更趋呈现主体间性、等级性和竞争性的身份利益形式。就物质利益而言,物质的基础性作用贯穿身份竞争始终,总体而言,物质利益的重要性不容忽视。但是,由于利益的可变性,在权力转移背景下的身份竞争中,不同层次身份定位下的物质利益重要性可能不同;基于崛起国与守成国不同主体,物质利益的重要性可能存在差异。

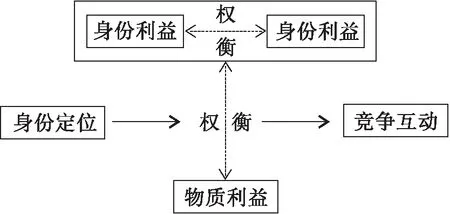

对温特来说,在利益的影响下,身份决定国家的互动行为,没有利益驱动,身份难以发挥作用,没有身份建构,利益无所适从,二者相互作用。(60)[美]亚历山大·温特:《国际政治的社会理论》,第280-290页。身份建构下的利益是影响国家行为的重要变量,但是,价值也是不可忽视的动力来源。(61)贺先青、林勇新:《国家多重身份与对外行为——以印度参与“印太战略”为例》,第136-154页。据此,强调利益的物质性和价值的观念性特征,二者共同作用影响行为选择。勒博则更关注身份、利益和行为三者的作用方式及其社会的关系问题,认为行为体的身份、利益与行为之间构成了连锁关系,且每一环均会得到反馈。(62)[美]理查德·内德·勒博:《国际关系的文化理论》,第556-557页。但是,上述三种理论解释并没有完全解释身份是如何通过利益影响行为的。换言之,在身份、利益与行为的作用机制问题上,三者多以利益目标为导向简化了机制内部的运行机理,对同一行为体在不同层次的身份定位以及变化的利益目标关注不足。戴维·埃德尔斯坦(David Edelstein)的研究认为,受到时空条件限制,崛起国与守成国作为不同主体对自身利益的认知存在差异;对同一主体而言,对于利益的认知也有变化的可能。例如,当崛起国物质利益受到制约时,会趋于追求其他类型的利益。(63)王梓元:《崛起国的大战略:竞争、合作与正当化》,载王缉思编:《中国国际战略评论2020(下)》,世界知识出版社,2021年,第204-213页。据此,本文试图以利益权衡作为中介变量,分析权力转移下的身份定位及相应的竞争互动行为逻辑。

图1 利益权衡与身份竞争的关系示意(64)在借鉴贺先青和林勇新多元身份的分析框架基础上,构建本文分析框架。其中,虚线双箭头代表微观行为,实线箭头为国际互动行为。参见贺先青、林勇新:《国家多重身份与对外行为——以印度参与“印太战略”为例》,第143页。

所谓利益权衡,从纵向维度来看,是指对不同互动层面身份利益的对比考量;从横向维度来看,是对国家所拥有的身份利益与物质利益进行对比考量,明确身份利益与物质利益在当下身份定位的优先性。利益具有主体性、动态性和历时性特征,不同利益对于不同行为体而言重要性不一,之前具有一般重要性的利益可能在发展过程中变为至关重要的利益,基于此,需要对其进行动态权衡考察。在权力转移的背景下,身份竞争的互动中,守成国与崛起国如何进行身份竞争不是由身份定位直接决定,而是在利益权衡的作用下,进行了理性计算之后的结果。换言之,国家行为体采取何种方式进行身份竞争,身份定位并不能直接决定,即使是分别处于崛起国与守成国的战略身份定位,也并非必然导致身份对抗冲突。如前所述,虽然身份定位的全球属性和地位属性越突出,国家之间进行身份竞争的烈度越大,但在利益权衡的作用下,国家可能选择不同的身份竞争方式。

(三)身份竞争的方式选择(65)关于不同类型身份的竞争互动,本文主要关注战略身份的竞争考量,原因有二:其一,相较于国家身份和国际身份,战略身份具有突出的等级属性和排他属性,竞争最为明显,且权力转移实则是对战略身份的争夺;其二,仅讨论最具代表性的身份竞争,便于简化分析框架。

身份竞争有规避和制衡两种手段,前者基于“身份守势”策略,后者处于明显的“进攻”姿态。在复杂的现实环境中,攻守可以并行,但是在权力转移的背景下,本文更想讨论霸权国与守成国在攻与守的选择中的倾向性问题。事实上,基于三种不同身份的属性特征,国家身份与国际身份共有的扁平属性表明,身份竞争互动较少在国家层次和地区间层次进行。据此,本文认为权力转移下的身份竞争更多发生在地位、等级属性明显的全球层面,即守成国与崛起国针对战略身份进行竞争。在全球层次,崛起国与守成国之间的战略身份竞争愈发激烈。战略身份以地位属性和社会性为特征,带有明显的等级性与排他性。同时,战略身份竞争是权力转移的关键节点与最终形式,对国际体系具有重要影响。

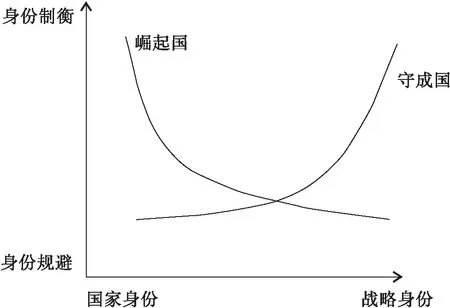

从纵向维度来看,随着崛起国身份定位的全球属性突显,与守成国进行身份竞争的可能性与烈度均大幅增加。对崛起国而言,从不同互动层次身份定位的对比来看,生存利益对应的国家身份尤为重要,国际身份次之,战略身份再次之。在权力转移中,崛起国处于后发地位,获得守成国与国际社会对其生存发展利益的承认与认同,是其追求价值利益的基础与保障。因此,对于崛起国而言,利益排序为:生存利益>发展利益>价值利益。与崛起国不同,对守成国而言,战略身份最为重要,国际身份次之,国家身份被置于最后。作为体系内的守成国,其国家身份得到广泛承认与认同已是既成事实,在权力转移过程中,崛起国极少构成对守成国国家身份的威胁与挑战。但是,作为体系内的霸权国,与其战略身份相伴的国际地位、荣誉和威望是其发展、稳定的动力源泉,也是在权力转移背景下守成国极力维护的目标。对守成国而言,利益排序为:价值利益>发展利益>生存利益。根据利益的重要性排序,国家可能选择不同的身份竞争方式。身份利益的重要性等级越高,国家越趋于采取身份制衡手段;身份利益的重要性等级越低,国家越趋于进行身份规避。

图2 身份竞争互动示意图(66)图中线条仅代表某种趋势性选择,不具有精确性含义。

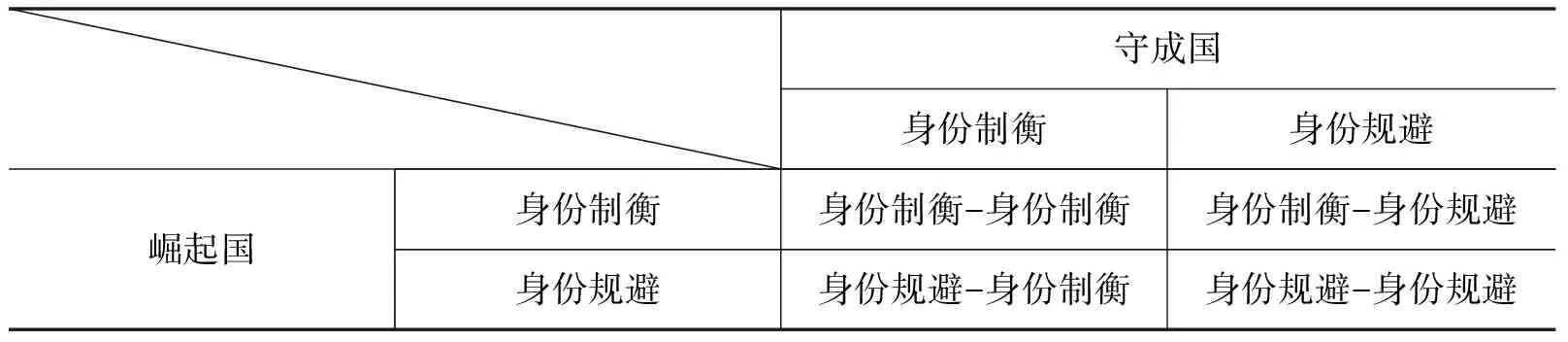

从横向维度来看,在战略身份的定位中,价值利益对守成国而言至关重要,对身份利益的维护需要相应的物质基础。守成国维护其身份地位的主要手段是提供公共产品,因此,必然具有物质考量,即物质现状是否足以支撑当下身份定位以及如何增强物质利益以维护身份利益等。换言之,身份利益并非始终具有优先性,守成国亦存在两种权衡方式:身份利益>物质利益;物质利益>身份利益,前者对应身份制衡手段,后者与身份规避紧密联系。就崛起国而言,在战略身份的定位中,关于利益的权衡亦存在两种可能,分别对应身份制衡和身份规避的身份竞争方式。因此,在战略身份竞争中,崛起国与守成国的行为组合如下表所示。

表3 崛起国与守成国身份竞争互动

在权力转移的背景下,身份竞争的结果及其影响取决于崛起国与霸权国的互动方式选择。上述互动可能会给国际社会带来四种影响,即弱化竞争、维持现状、权力加速转移和身份竞争加剧。第一,当崛起国以身份规避的形式进行身份竞争时,若守成国采取身份规避的手段,守成国会对崛起国释放事实上的身份善意,有利于弱化崛起国与守成国之间的身份竞争互动。总体而言,双方均处于守势状态,并弱化身份竞争。例如,崛起国避免过多承担国际责任,而守成国对崛起国实行绥靖政策。第二,在前述条件下,若守成国采取身份制衡的手段,崛起国难以威胁守成国的既有身份地位,不会对守成国霸权治下的等级结构构成挑战,由此,国际体系总体以维持现状的守势形态为主。第三,当崛起国采取身份制衡的互动手段,守成国进行身份规避互动时,国际体系结构变化显著,权力呈加速转移的趋势。在此过程中,由于崛起国的进攻姿态以及守成国的防守姿态,崛起国可能获取战略机遇和一定程度的战略优势,为其战略身份拓展提供可能。第四,当崛起国以身份制衡为互动手段,守成国同样付诸身份制衡的实践时,会对崛起国形成身份遏制,国际社会身份竞争加剧,彼此身份利益冲突可能性增大。在对外行为上或带来外交摩擦甚至加剧物质领域竞争。

四、英美和英德权力转移中的身份竞争

(一)案例选取的考虑

案例研究是社会科学分析的基本方法,也是国际关系研究中使用频次最高的方法之一。(67)李少军:《论国际关系中的案例研究方法》,《当代亚太》2008年第3期,第111-123页。但是,案例研究中的案例选取问题始终困扰研究人员,标准不一。(68)Jack S. Levy, “Qualitative Methods in International Relations,” in Frank P. Harvey and Michael Brecher eds., Evaluating Methodology in International Studies, Michigan: The University of Michigan Press, 2002, p. 133.本文以英美和英德两次权力转移中的身份竞争为例,分析并检验上述逻辑框架,主要基于三种考虑。

第一,对现有研究的局限和对身份竞争忽视的问题进行补充性探索。既有涉及英美和英德权力转移的讨论,起点多为国内制度与身份认同考量,即英美两国的制度同质性为两国实现和平权力转移提供可能。但是,同为西方国家的德国在权力转移过程中却未能实现和平崛起。正是由于该认知,造就了关于身份认同与否的分析可能。显然,仅从民主制度考量,难以有效解释为何在制度稳定的条件下,英美两国互动关系却有大幅波动以及英德最终走向战争的问题。因此,选取这两个案例进行讨论,有利于检验理论框架的解释力。

第二,从案例选择的角度看,英美实现了权力和平转移,英德的权力转移以第一次世界大战宣告结束,两个案例差异明显。正负案例的比较分析是社会科学研究的基本方法,有利于甄别初始条件变化对结果的影响。(69)周亦奇、唐世平:《“半负面案例比较法”与机制辨别——北约与华约的命运为何不同》,《世界经济与政治》2018年第12期,第36-39页。在本文的框架下,有利于理清国家身份、国际身份与战略身份的重要性,突出国家身份在身份竞争中的奠基性作用。

第三,两个案例代表性明显。我们对国际关系史的考察大多始自三十年战争,事实上,威斯特伐利亚体系及其后来的发展并不具有典型的国际性特征。美国的崛起真正意义上将国际关系拉入全球视野。因此,英美和英德权力转移的案例分别代表了国际关系史上完全意义的全球层面和地区层面的两场权力转移。与此同时,在英德权力转移的时代,国际制度安排在国际互动中的作用极其有限。但是,作为不可忽视的国际关系行为体,其在英美互动中产生了相对广泛的影响,这使得对英美权力转移的讨论更加贴近国家关系现实,可有效弥补英德权力转移案例的不足。

(二)英美权力转移中的身份竞争

一般认为,19世纪是英国的世纪,20世纪是美国的世纪。(70)黄涛:《潮起潮落:美国150年霸权兴衰的战略分析(1900-2050)》,中国社会科学出版社,2017年,第3页。事实上,英美权力转移的过程横跨两个世纪,始于19世纪初期。在美国谋求独立的斗争中,《独立宣言》正式宣告美国国家身份形成,但是,并未直接得到国际社会的广泛认可,直到1814年美英战争结束,通过签订《根特条约》才正式确立起美国与欧洲各国平等的国家身份。(71)王黎、王梓元:《论析帕麦斯顿时期英美平等关系的确立》,《史学集刊》2013年第3期,第103页。19世纪60年代,美国内战爆发,以时任首相帕麦斯顿 (Henry J. T. Palmerston) 为代表的英国政府再次展开了是否承认美国既有国家身份的互动。1861年4月,战争爆发伊始, 英国随即承认美国南北双方为交战方,并宣布“中立”,以非正式形式挑战了美国的生存安全利益。(72)Charles Campbell, From Revolution to Rapprochement: The United States and Great Britain 1783-1900, New York: John Wiley&Sons, Inc, 1974, p. 96;莱丹:《美国外交政策史》,温浩斯增订,王造时译,河南人民出版社,2018年,第371-413页。作为崛起国的美国以身份制衡的方式进行回应,时任美国国务卿西瓦德 (William Seward)曾表示,以任何形式对南方势力予以承认和支持均会被视为美国的公敌。(73)王黎、王梓元:《论析帕麦斯顿时期英美平等关系的确立》,第107页。最终,“不轻易激怒美国政府”成为英国国内的一致共识。1823年,美国总统詹姆斯·门罗(James Monroe)向国会提交的国情咨文宣告了“门罗主义”的诞生。“门罗主义”将美国定位为美洲国家(74)本文认为,此处美洲国家的定位并非是物质性的,而是具有显著的社会性特征,突出美洲国家或美洲人的团体性认识。和进行领土扩张的国家,认为“美洲是美洲人的美洲”,欧洲不能干涉美洲事务,美国亦保证不介入欧洲事务。(75)莱丹:《美国外交政策史》,第182-210页。该论断具有明显的排他意味和竞争属性,凭借身份转换和重构的手段,“门罗主义”以身份制衡的形式为美国确立了战略身份,强化了自华盛顿总统告别演说以来的孤立主义和单边主义原则。(76)Michael Dunne, “The History and Historiography of American Diplomacy: Principles, Traditions and Values,”International Affairs,Vol. 74, No. 1, 1998, p. 172.此时,英国正值拿破仑战争结束后重建正统欧洲秩序的时期,欧洲在拉美的殖民地丧失殆尽。在“门罗主义”提出后,英国仍然选择以身份制衡的手段应对之,通过侵占马尔维纳斯群岛(1833年)和干涉拉普拉塔地区(1840年)等行动,宣示了英国战略身份定位。(77)钟月强:《美国“门罗主义”外交政策实践研究》,《人民论坛》2015年第36期,第253-255页。同时,英国在加勒比海地区和中美地峡问题上,始终以“利益攸关方”自居,对美国的战略身份形成制衡。(78)H. C. Allen, Great Britain and the United States- A History of Anglo- American Relations (1783-1952), London: Odhams Press, 1954, p. 23.正是如此,19世纪英美权力转移呈竞争加剧的态势,先后爆发了美加边界纠纷、美国援助加拿大反英起义、美国争夺俄勒冈控制权、美英争夺中美地峡、英国干涉美国内政等一系列危机事件。(79)黄正柏、梁军:《从冲突到和解:近代英美关系考察》,《史学集刊》2006年第5期,第38页。

事实上,在英国和美国的战略身份竞争中,双方经历了三个阶段的互动过程。第一,“门罗主义”在一定意义上宣告了美国通过自身身份转换的形式追求美洲领导者这一战略身份的欲望。如上所述,英国从霸权国视角出发,凭借身份制衡的手段,通过对美洲事务的干涉和利益维护,宣示其对全球特别是美洲地区的领导地位。因此,英美两国的行为构成了身份制衡-身份制衡的互动逻辑,带来了更为激烈的身份竞争和其他领域竞争。正是如此,在1849-1850年之际,美英两国就中美地峡问题产生难以调和的矛盾,一度走向战争边缘。(80)王黎、王梓元:《论析帕麦斯顿时期英美平等关系的确立》,第106页。第二,由于全球利益及“东方问题”对英国的牵绊,在随后的身份竞争中,英国选择身份规避策略,部分承认了美国的美洲霸权,其中以在中美地峡和19世纪末期委内瑞拉问题的妥协最为明显。(81)韩召颖、袁伟华:《权力转移进程中的国家意志制衡——以1895年英美解决委内瑞拉危机为例》,《中国社会科学》2014年第9期,第185-201页;王黎、王梓元:《论析帕麦斯顿时期英美平等关系的确立》,第106页。在此背景下,美国获得战略机遇,权力转移加速推进。美国进一步通过“门户开放”政策、“金元外交”“大棒政策”等强化自身霸权国的战略身份定位。一战结束后,凭借“十四点计划”再次宣示其战略身份诉求,权力转移态势更为显著。第三,受美国国内孤立主义影响,许多人认为对国际联盟的支持违背“门罗主义”原则,可能导致美洲独立地位的丧失,美国自主地位受挫。(82)[巴]路易斯·阿尔贝托·莫尼斯·班代拉:《美帝国的形成:从美西战争到伊拉克战争》,中国人民大学出版社,2013年,第45页。因此,《凡尔赛和约》未获参议院批准。一战后美国并未直接承担作为国际联盟领导者的责任,部分放弃了对欧洲霸权和世界霸权的追逐,仅以“蹩脚支配”的方式处理欧洲事务,选择了身份规避的互动行为,承担有限的国际责任。(83)黄涛:《潮起潮落:美国150年霸权兴衰的战略分析(1900-2050)》,第132页。此时,英国同样选择了身份规避的互动手段,国际体系均呈现竞争弱化的趋势,即权力转移进程加快。从英国来看,英国逐渐放弃海军力量的“两强标准”,转向“一强标准”,至华盛顿会议,在军事力量方面部分承认了美国的领导地位,采取了身份规避的互动方式。此时,国际体系身份竞争弱化特征明显,对美国而言,权力转移的战略优势仍在。基于此,美国在与英国的身份竞争中占据了总体优势,在英国选择身份规避的背景下,最终以和平方式实现了权力转移。

(三)英德权力转移中的身份竞争

在英美权力转移的案例中,崛起国占据身份竞争的相对优势,完成权力转移。但是,在英德两国的案例中,结果却不尽相同。自德国完成统一开始,其就已经走上了大国崛起的道路,由英德两国之间的权力转移互动基本主导了一战前的国际互动进程。在两国的互动中,通常将英国界定为守成国,德国为崛起国,二者之间亦存在明显的身份竞争行为。

学界通常将德国崛起的起点归于1871年德意志的统一,此后其一跃成为中欧最为强大的国家,逐渐成为英国进行离岸平衡的目标对象。俾斯麦将统一后德国的身份定位为欧洲大陆霸权国的战略身份。面对这一新的帝国,时任首相迪斯雷利认为,普法战争的政治影响比法国大革命还要大,欧洲的力量平衡已被打破,有些新的目标和危险需要应对。(84)周旭东:《两次世界大战起源评述》,中国社会科学出版社,2019年,第66-67页。很明显,英国将德国作为竞争对手加以防范。最初阶段,面对英国及其他大国的戒备,俾斯麦谋求保持德国在战略上的“低姿态”,想让德国表现得像之前的普鲁士一样,“装作”自己还没有崛起。(85)徐弃郁:《脆弱的崛起:大战略与德意志帝国的命运》,商务印书馆,2021年,第10-14页。俾斯麦采取了一系列身份规避措施,力图在列强环绕的欧洲大陆生存发展。直至“战争在望”危机,俾斯麦逐渐改变身份规避的身份互动,追求承担更多国际责任和义务,主动塑造政治议程。例如,在近东危机和柏林会议中,德国主动承担义务防止俄、奥决裂,积极维持欧陆秩序。据此,德国的身份竞争行为已经逐渐由身份规避向身份制衡转变。在此阶段,通过构建三皇同盟、德奥同盟、三国同盟等,德国主导了欧洲大陆的秩序安排,成为名副其实的“欧洲核心”。但是,德国真正意义上进行身份制衡始于“后俾斯麦时代”。1890年,俾斯麦下台后,德国放弃《再保险条约》并谋求与英国接近。英国则以身份制衡应对之,并未给予更为积极的回应,且一直对两国间的结构性矛盾心存芥蒂。时任英国首相索尔兹伯认为,德国正成为英国真正的潜在威胁。此后,德国与英国在非洲和太平洋地区殖民地均发生了不同程度的摩擦和冲突。

德国真正意义上的外交转变,发生于19世纪90年代后期。德皇威廉二世政府将对外战略转向了“世界政策”。(86)[美]诺曼·里奇:《大国外交:从拿破仑战争到第一次世界大战》,吴征宇、范菊华译,中国人民大学出版社,2015年,第299页。“世界政策”的主要内容和目标是攫取更多的海外殖民地和建设“大海军”。德国外交部长比洛(Bernhard von Bulow)声称,“德国不想把任何人置于阴影之下,但我们也要求在阳光下拥有自己的位置。”(87)[美]格雷厄姆·艾利森:《注定一战:中美能避免修昔底德陷阱吗》,陈定定、傅强译,上海人民出版社,2018年,第98页。无论是殖民地还是海军建设,均会与守成国英国产生冲突和矛盾,这种事实上主动争夺世界霸权的行为正是德国采取身份制衡互动的典型表现。1895年,“克鲁格电报”事件爆发,德国要求英国尊重德兰士瓦的独立,以“大陆联盟”中心国的姿态向英国展示强硬态度并施加压力。英国国内开始大规模渲染德国挑战,并将德国的行为解读为威胁。但是,基于英国在19世纪末期的相对实力衰弱,以及同时面对法俄和德国的挑战,英国在身份规避的基础上,以更加积极的姿态谋求与德国结盟,转变自身在战略竞争中的颓势。但是,三次英德结盟谈判均未达成卓有成效的结果。自此,德国成为英国的主要敌人,双方矛盾愈发不可调和,英国对德国的行为发生重要转变,开始了更加严格的身份制衡。英国对德国的身份制衡主要集中于作为霸权国的基础性条件——海军建设。1898年和1900年,德国先后两次出台旨在扩充海军力量的海军法案,英国认识到德国为谋求世界霸权的战略身份做出了基础性能力规划,与英国1899年规定的“两强标准”形成鲜明对比,具有明确的进攻性。(88)[美]诺曼·里奇:《大国外交:从拿破仑战争到第一次世界大战》,第306页。对此,英国以不断提升海军拨款作为回应,通过这种身份制衡的手段,力求不使德国打破“两强标准”甚至获得海军头号强国的战略身份。在《克劳备忘录》的指导下,英国与德国展开了围绕战略身份的身份竞争和身份制衡。(89)吴征宇:《克劳备忘录、“再平衡”与中美关系》,《江海学刊》2018年第1期,第154-163页。由于双方在此后的互动均为改变身份制衡,使得英德在权力转移过程中的竞争不断加剧,并最终走向战争。

五、结论

在百年未有之大变局的背景下,身份竞争为权力转移提供了新的分析视角。上述分析回答了前文提出的研究问题,在国家关系领域,身份竞争是国家对某种或某些身份定位的追求与维护,与身份竞争相伴的是国家利益及对身份利益与物质利益的理性考量。就身份定位而言,可以从三个层次出发具体分析,包括国家层次、地区间层次和全球层次,分别对应国家身份、国际身份和战略身份。三种身份形式均是国际互动的产物,但具有鲜明的物质基础。国家身份具有客观物质性和扁平性特征,关涉国家生存利益;国际身份凭借社会性和扁平性特征,与国家的发展利益相连;战略身份呈现地位属性和社会性特征,影响国家的价值利益。在对身份定位及相对应的利益权衡讨论的基础上,研究发现,身份制衡与规避是崛起国与霸权国最主要的互动选择。不同的互动组合方式,导致了弱化竞争、维持现状、权力加速转移和身份竞争加剧四种结果。就崛起国而言,选择身份规避的战略行为有利于最大限度避免竞争加剧和升级,有利于维护和平稳定的国际秩序。

在考察权力转移中的身份竞争逻辑的基础上,本文为崛起国和守成国的身份互动提供了应然性选择。在当前世界权力东升西降的大背景下,中美权力转移的趋势愈加明显,如何妥善处理矛盾和管控分歧,已然成为两个大国在权力转移这张“考卷”中的“必答题”。国际关系学界普遍关注权力竞争、制度竞争等领域的互动实践,对身份竞争关注不足。在身份竞争的视角下,战略身份竞争对于权力转移的影响最为深远。21世纪以来,美国长期将中国视为与之争夺全球霸主身份的重要威胁,特别是自奥巴马政府以来,逐渐施展对华强硬的措施。(90)[美]沈大伟主编:《纠缠的大国:中美关系的未来》,丁超、黄富慧、洪漫译,新华出版社,2015年,第84-88页。特朗普政府更是在《国家安全战略》报告中明确将中国界定为战略竞争对手,战略身份上的竞争性和排他性意味明显。就中国而言,面对美国对中国逐渐加强的身份制衡,选择身份规避的行为方式符合国家的利益诉求和战略目标,有利于为实现中华民族复兴创造和平与稳定的外部环境。若进行身份制衡,则有可能面对更加激烈的对抗和身份冲突,并在经济、政治等其他领域形成连锁式竞争反应。因此,中国应避免与美国同时进行身份制衡选择,灵活进行身份竞争,积极谋划推动身份合作,降低竞争加剧甚至走向战争的可能性。