德国国家自行车交通发展规划与行动

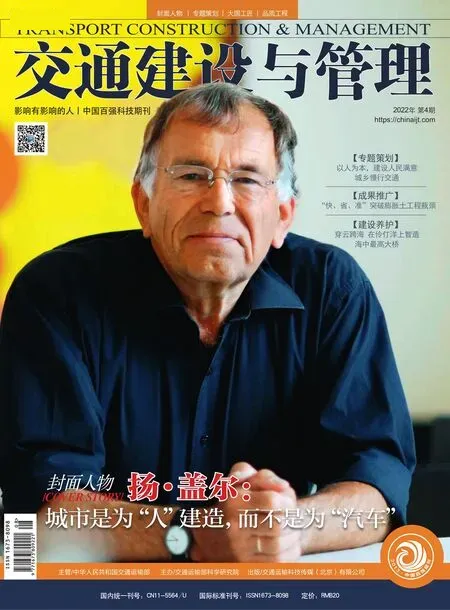

——访德国国际合作机构中德低碳交通合作项目主任塞艺博

编辑/本刊记者 汪玚

供图/德国国际合作机构

“交通转型最终是城市转型。”

“我们这个时代的主要任务之一是发展可持续的、以人为本的以及气候友好型交通运输体系,并使之与城市协同发展。”在德国国际合作机构(GIZ)中德低碳交通合作项目主任塞艺博(Sebastian Ibold)看来,中德两国在交通领域面临的主要挑战均是进一步增加的交通压力和道路上不断攀升的机动车数量。

目前,德国乘用车保有量约为4850万辆,中国乘用车保有量约为2.6亿辆,但从人均保有量来说,中国相对较低:德国每千人拥有580辆汽车,中国每千人仅约有212辆汽车——这意味着中国汽车数量的增长还有巨大空间,将带来交通堵塞、噪音污染、空气污染、温室气体、对人们健康的不利影响、交通基础设施过度排放造成的大量土地消耗等问题的加剧。

因此,重要的是有效地应对小汽车增长所带来的挑战——抗击新冠肺炎疫情期间,人们对小汽车的依赖有所增加。中德两国都需要提供能够替代小汽车,成为人们出行首选的交通工具,如公共交通、步行和自行车出行。

无论是德国还是中国,都已有了引领潮流的交通发展成果。比如MaaS在柏林和北京的落地和一些创新的基础设施解决方案,例如厦门、北京的自行车高速路,德国统一自行车道(Radweg Deutsche Einheit)等。

“作为一名城市规划师,我认为交通转型最终是城市转型。”塞艺博表示,“现在,我们从A到B往往只是考虑如何完成一段路程,而没有考虑如何享受这一段路程。这一方面主要是由于城市设计、空间安排和道路配套设施方面的问题,另一方面是因为交通基础设施建设时的优先考量。这些使得公共空间里出现很多难以穿越的障碍。因此,我们必须抱有城市发展的整体性思维,使城市空间更适应人的尺度,让这些空间能够成为社会空间——在这里人们可以会面、交流、文化传播,从而产生积极的社会互动。在这一方面,自行车和步行尤其发挥着重要作用。”

人均一辆的自行车,正在如何改变德国?

据塞艺博介绍,德国目前正大力推广自行车交通的发展。实际上,政府层面对自行车的系统推广可以追溯到1998年通过的第一份自行车报告。

2021年,德国联邦政府正式通过《国家自行车交通发展规划3.0》(以下简称《规划》)。这份跨社会并由公众参与长期发展形成的《规划》结合了欧洲自行车交通政策,从政策、基础设施、人和经济角度对发展自行车交通进行考量,制定了城市和农村地区以及创新和数字化发展的具体规划。在支持自行车交通发展政策,以及提升人们对自行车交通在可持续交通和宜居城市所发挥角色的认知方面都可视为关键性指导工具。

无论是用于通勤还是业余休闲,自行车出行在德国越来越成为一种趋势。根据《规划》,到2030年德国人均每年骑行次数将从2017年的120次提高到180次,平均距离从3.7公里增加到6公里。自行车将成为一种生活体验,一种接触世界、与世界互动的方式——在日常生活中,在休闲时间里,自行车会出现在越来越多的道路上,成为人们首选的出行工具。

“目前德国约有7900万辆自行车,平均每人一辆,其中700多万辆是电动自行车。每天约有2800万人次骑行总共1.12亿公里。自行车出行在所有出行方式中占比约为11%。”塞艺博告诉记者,“在过去的20年里,自行车已成为了城市居民日常出行方式。相较之下,在乡村地区自行车发展潜力巨大。”

自行车产业对德国经济发挥的作用日益增大。如今,德国约有2万余人受雇于自行车行业,自行车销售和服务领域提供了大约4.3万个工作和培训岗位。2020年德国自行车销量超过500万辆,其中近200万辆为电动自行车,营业额总计64亿欧元。

在基础设施方面,德国也发生了很大改变。截至2019年,德国41%的联邦公路、27%的州级公路和18%的区级公路都配备了自行车道。尽管地区间存在较大差异,地区内的自行车网络建设仍有较大发展潜力。

此外,货运自行车和载物自行车也在不断发展。自行车越来越多地被家庭及城市物流所使用。在塞艺博看来,“这是一个积极的趋势,也是对可持续交通的有效贡献”。

德国同样重视自行车交通的公共宣传、文化孕育和人才培养。由联邦数字和交通部(BMDV)资助,设立于德国城市研究所(Difu)内的自行车学院(Fahrradakademie)设有相关进修课程,面向地方参与者,以知识学习、信息分享、扩大社交和交流自行车推广相关经验为目标。

此外,针对德国骑车人的问卷调查“自行车监测“(Fahrrad-Monitor)”用以调查骑行者的满意度;自行车信息分享和交流平台“自行车门户网站(Fahrradportal)”为行政和研究人员以及普通大众提供关于自行车的最新信息;全国自行车大会(NRVK)促进了社交网络构建和信息交流;德国自行车奖(Deutsche Fahrradpreis)表彰并宣传发展自行车交通的模范项目……这些行动也为近年来德国自行车交通的推广做出了巨大贡献。

“自行车交通仍有很大的发展潜力。”

目前,中国城市建成区域慢行交通基础设施体系比较完善,但总体上步行和自行车出行占比仍旧不高。在中国生活多年的塞艺博眼中,中国和德国都面临如何大幅提高自行车在交通出行占比的挑战。

塞艺博认为,自行车交通仍有很大的发展潜力,尤其是在融合多种出行方式、保障道路安全和提供具有吸引力的出行环境三个方面。

现有的基础设施应与公共交通设施更紧密接驳。比如,可以在地铁站修建现代化的自行车停车场和服务站,在市郊及远途的火车上搭载自行车——这也将有助于城乡交通的融合发展,有利于自行车旅游的发展。

在交通中安全移动是发展自行车交通和步行的基本前提。德国和中国在提高自行车交通和步行安全性方面仍具很大潜力。这既涉及到基础设施的设计,如自行车道应与机动车停车场明确分开,又涉及到法规的实施,如当机动车在自行车道和人行道上违规停车,迫使骑车人使用机动道时,其原则应当是优先考虑交通系统中最弱小和最脆弱的群体。

塞艺博认为,如果一座城市或者某个乡村地区风景美丽,基础设施良好,道路行驶安全,那么该地区自行车出行和步行的比例将自然增加。可以用来打造具有吸引力的出行环境,开发功能性与吸引力兼具的创新空间,让人们通过骑自行车或步行的方式来发现和体验生活。当地区的结构和功能符合人的尺度时,就会创造出一种“主动出行”的文化,并随之创造出一种有吸引力的、健康的和经济活跃的环境。

“发展慢行交通不应仅仅局限于城市。”

塞艺博认为,发展慢行交通不应仅仅局限于城市。自行车让乡村地区的居民不使用汽车也能自主出行,参与社会生活,满足个人需求。“这一点尤其重要,因为乡村地区可供居民选择的公共交通方式往往很有限,而相较公交车或者轨道交通,自行车可以更好地解决‘最后一公里’问题。”

此外,自行车对乡村旅游业发展也起着核心作用。骑行和徒步不仅是探索自然空间的绝佳方式,还能有效促进乡村地区的经济发展。需要提供高质量的基础设施,如在自行车道上设立专为骑行者提供的信息服务中心、服务及维修站点等。

街拍德国骑行者(摄影/ Adobe Stock Facundo)

德国在这方面有很多很好的例子,如“德国统一自行车道”已经接入了欧洲自行车线路网络(EuroVelo)。近几年,长距离骑行在中国的关注度也越来越高。“如果将来我们能建一条欧亚自行车道,比如从葡萄牙到黑龙江可以一路骑行,那就太好了!”

根据定位区分管理,更好满足出行需求

中国相关法规和标准把电动自行车归为非机动车。有观点认为,保有量逾3亿辆的这一庞大群体的属性划分,给交通管理带来不小压力。

对此,塞艺博同意需要为不同种类、不同速度的出行工具在交通系统中的不同定位创造条件,并表示应当优先考虑交通出行金字塔式的结构:以步行、骑行以及其他微型交通方式和公共交通出行方式为主。

塞艺博认为,两轮电动车在交通系统中发挥着重要作用。中国随处可见的两轮电动车,如今在德国也越来越受欢迎,已成为许多城市共享交通平台所提供的共享出行工具。

在德国,电动自行车正变得越来越受欢迎,尤其在老年群体中。在德国销售的电动辅助两轮车中,电动自行车(Pedelec)约占95%~97%。这类电动自行车的最高助力速度限制在25km/h(含公差),马达额定的连续输出功率为是250W,因此被算作是自行车的一种——这就意味着,按照德国相应法规,驾驶者既不需要上路许可,也不需要佩戴头盔或者持有驾驶证。

除电动自行车之外,德国还有一种快速电动自行车(S-pedelec),指的是时速在45km以下的自行车,包括欧盟L1e-B类的两轮轻便摩托车、三轮的L2e以及四轮的L6e车。不同于电动自行车,快速电动自行车驾驶员必须持有上路许可,佩戴头盔,并且需要至少持有轻型摩托车的驾照。

塞艺博指出,在考虑交通安全的前提下,应把不同速度等级的电动自行车与基础设施建设和交通法规制定相结合,提供更多满足人们需求的出行选择。同时,还应思考在多种交通方式共存的交通系统中,各种交通方式间的和谐共存,相互尊重。

“骑自行车并非一种必需,而是一种现代的生活方式。”

中国大力发展可持续和气候友好型交通。“双碳”目标的提出具有重要的全球性意义。实现“双碳”目标的重点之一是到2030年,在人口100万或以上的城市中,环境友好型出行方式占比应至少达到70%。塞艺博认为,“自行车、步行和公共交通相结合的出行在其中会发挥重要作用。”

目前,北京、厦门、成都和广州等许多城市,在促进自行车交通发展方面取得了不少成绩。在此基础上,要想更有针对性地推动自行车交通的发展,就需要有一个由多方参与制定、负责和实施的国家自行车战略。塞艺博表示,中德两国在此领域有很大的合作潜力,特别是加强参与性进程,以及在最佳案例分享和经验交流方面,例如如何用财政促进自行车交通,跨省自行车道系统的发展等。

中德两国在促进气候友好型和可持续交通的发展领域多年来一直保持良好合作。自2015年起,GIZ 受德国联邦政府委托,在国际气候倡议(International Climate Initiative)框架下,与中国交通运输部共同实施中德低碳交通合作项目(CLCT),与众多国内和国际伙伴开展合作。

“我们正在与交科院和中创碳投公司共同建立一个衡量中国城市自行车友好程度的指标体系,希望借此量化城市在发展自行车基础设施方面取得的进展,以及发现城市在已达成的基础上还有哪些发展潜力。”据塞艺博透露,中德低碳交通合作项目还计划和交科院合作建立一个全国范围的慢行交通发展联盟,联盟将作为一个公共组织,促进政府、学界、业界和大众之间的知识交流与合作。

在塞艺博看来,中国正走在重新获得“自行车王国”称号的道路上——骑自行车并非一种必需,而是一种现代的生活方式!在此基础上,慢行交通将对发展一种可持续的、气候友好的、创新的和经济效益高的未来交通作出重要贡献,也可作为其他国家应对全球能源转型的参考范本。

——写在中德建交45 周年之际