江恒源道德教育思想的内涵及现代价值

李清芹 王蕊

(河北师范大学 河北 石家庄 050023)

江恒源(1881—1961),字问渔,江苏省连云港市灌云县人,我国近代著名职业教育家、爱国民主人士。作为中华职业教育社“三老”之一,江恒源的职业教育理论与实践颇丰,德育在其职业教育思想中更是不可忽视,他将职业知能训练与道德培育作为职业教育的两大台柱,认为二者缺一不可。目前,对于江恒源教育思想的研究多集中于职业学校教育、职业补习教育、职业指导、乡村建设等方面,对其德育思想的专门研究较少。本文旨在探究江恒源德育思想,以期为现今职业院校加强和改进德育工作提供借鉴。

一、江恒源德育思想产生的时代背景

江恒源于1928 年加入了中华职业教育社,至1961 年去世,在职教社工作长达32 年之久,历任办事部主任、总干事、副理事长等职务,是长期主持社务工作的领导人之一。此间,还先后担任中华职业学校、中华职业补习学校、中华工商专科学校、比乐中学校长等职,兼任上海光华大学、大夏大学和南京中央大学教授。江恒源潜心研究理论,积极实践总结,留下了颇多著述。同其他教育理论一样,江恒源职业教育德育思想的产生也有其特定的时代背景。

(一)救国情结

20 世纪初的中国,内忧外患,经济破败,国家处于风雨飘摇之中。职教社同仁认为,“方今吾国最重要最困难问题无过于生计。根本解决惟有沟通教育与职业”。职教社成立之初是为了解决生计问题,但随着国难加重,认识到仅依靠教育救国是行不通的,便毅然加入政治活动,创办刊物《国讯》,宣传抗战救国思想。“九·一八”事变后,抗战救国纳入了职业教育的办学目标。江恒源谈到:“沈变以来,国人凛于图存救亡之必要,在整个职业教育的目标下,更欲使公民的陶冶能实际化”。与此同时,农村经济濒临破产,城市工商业不振,日用品大量靠进口,国内经济受到重大压迫,职教社认识到其危害,主张兴办职业学校,提高国家生产力。

(二)传统文化

作为中过师范科举人的知识分子,传统文化在江恒源思想中打下了深刻烙印。在探索建立新教育体系时,修身养性、成德立人、家国情怀等充分体现在他的思想中。江恒源重视学生的个人修养,主张向圣哲的言行看齐;认同古代读书人既读书又劳作的耕读制度,认为这是职业教育的起源;认同孔孟对于做人的论述,即做人的目标是“至善”,等等。他专门写了一本《伦理学概论》,为当时社会的道德伦理指明方向。江恒源认为“发扬我们的文化,延续我们民族的生命,都是教育的惟一责任”。

(三)对外借鉴

江恒源等职教社同仁曾多次访问日本,借鉴日本职业教育的经验。“日本人一方面注重职业教育,但同时对于体育及人格修养,仍是十分重视。”江恒源亦将此作为职业补习教育的目标。日本职业教育对于道德和精神训练十分重视,江恒源认同其“人格最重,技术次之”的观点,认为学生的道德品行重于能力。在考察日本职业教育后,江恒源认为国内职业教育对于学生的道德、人格和爱国意识的培育务必重视,遂在办理职业教育时,结合实际情形汲取日本的经验与做法,以期养成能谋生、能服务、知救国的人才。

二、江恒源德育思想的内涵

(一)技能训练与道德培育是两大主干

江恒源认为,职业教育的内涵不仅包括对受教育者职业知能的训练,也包括对其道德的培育。晚清以来,民众普遍认同传统教育观念,存在着重文轻实的心理,把职业教育贬低为吃饭教育,只为了糊口、解决生计。江恒源对民众的这种狭隘思想进行了批判,指出:“有一技以谋生,可以解决个人生计问题,这一句话固然是不错,但本社所主张的职业教育,决不是这样狭义的谋生主义”。

1932 年,江恒源在山东省教育厅演讲时指出:“职业教育之目的,在技能与文化并重,换言之,即谋生与做人并重,中华职业教育社所提倡之职业教育,即系谋生与做人并重之教育”。他强调,全部职业教育“皆是以生产技能的训练和品行道德的修养为两大台柱,认为这两大台柱,恰如鸟之两翼,车之两轮,缺一不可”。这里所说的“全部职业教育”,不仅包括传统的职业学校教育,也包括职业补习教育、职业指导、特殊的职业教育和农村改进事业,即职教社所创办的全部职教事业,皆是以技能训练与道德培育为两大主干,中华职业教育社的宗旨便是“注重职业上必要的智能及公民道德的训练”。后来,江恒源又将这种职业教育的内涵阐述为“灵肉双修”主义,“灵”是精神方面的修养,“肉”是身体方面的锻炼,一个人若只有“肉”的锻炼而没有“灵”的修养,那便是行尸走肉,不能成为一个健全的人。

(二)道德培育比技能训练更重要

江恒源指出,职业教育是“教人‘做成一个人’的教育”,是使受教育者在“成人”中“成才”。江恒源从做人与谋生的关系出发,认为受教育者的道德比技能更重要,“做人在前,谋生在后。谋生固然要紧,但做人更其要紧”。《从普及职业教育及复兴民族教育做起》一文形象地说明了道德与技能的关系:“譬如智能是饭,道德是空气,虽然一是有形一是无形,而空气比饭更重要”。德育不可或缺,并且应以德育为统领,究其原因,江恒源认为做人比谋生更重要。他指出:“人生除了物质生活以外,犹有道德、伦理的精神生活”,并且后者尤需注意。为了提升广大青年的道德修养,江恒源曾多次发表与做人有关的文章、演讲和信件,如《怎样做人》《做人的方法》《做人的目标》《关于青年修养三问题的解答》《做人与做事谈》等。

三、江恒源德育思想的主要内容

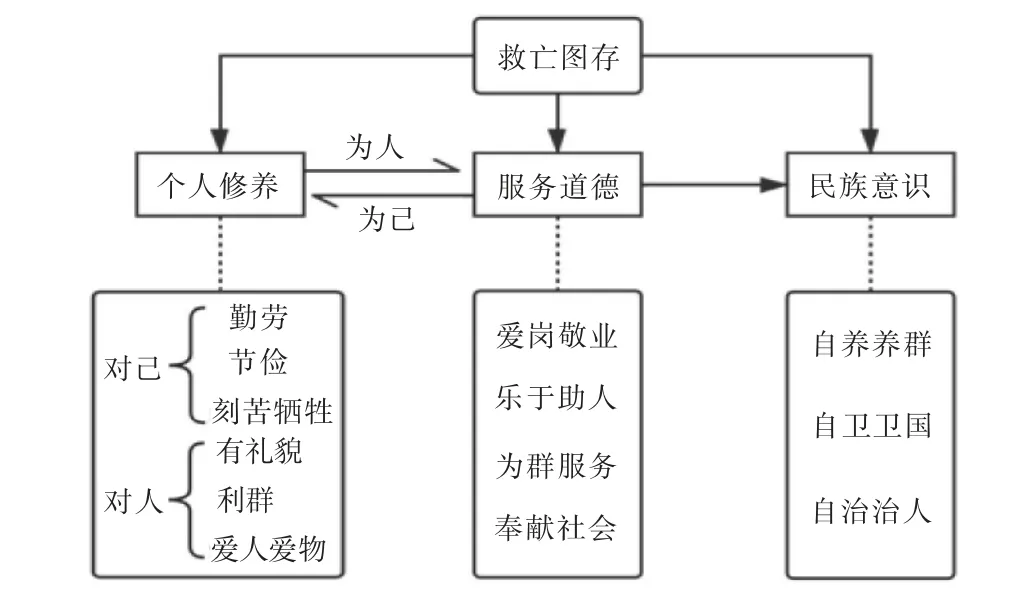

江恒源提出了三方面的德育内容,即个人修养、服务道德和民族意识。

(一)个人修养

江恒源认为,学生的个人修养对职业教育而言非常重要,个人修养提升了,便可以使个人的道德得到升华。在个人修养的具体内容上,分为“对已”和“对人”两方面。“对已”应注意三点,即勤劳、节俭和刻苦牺牲;“对人”也应注意三点,即有礼貌、利群和爱人爱物。以上六点包含了对受教育者生活习惯、行为方式和道德品质方面的要求,表达出江恒源想把受教育者培养成道德完善的人的希冀。江恒源所提倡的个人修养与中国传统教育中的修身养性相似,二者都汲取了伦理道德内容,但前者的思想中爱国主义更加浓烈,更加符合当时的社会需求。譬如“刻苦牺牲”是要求受教育者对于每一件事,都应明确是要享权利还是尽义务,对于每一件事都应有刻苦牺牲的精神。

(二)服务道德

江恒源从社会与个体两方面阐述了服务道德的必要性。在社会层面上,教育的使命是救国,如果职业教育只知教授学生职业技能,而不教学生如何服务社会和奉献社会,则“正义既失,全局皆非,可以说,永无完成职业教育使命之一日,而国家且蒙无穷之害了”。从个体层面上,江恒源认为做人有两种责任,一种是做工与谋生,另一种是社会服务,要做一个圆满的人需要尽这两种责任。

什么是服务道德?江恒源总结了“服务”的特质:一是无条件地愿意利用个人职业以外的余时余力,为社会帮忙,做有益于社会的事;二是在从事职业工作时,因个人特殊的感觉和认识,自愿地格外加时加工;三是在从事业务时,愿意即使是业务范围之外,也能帮助别人;四是在从事职业时,因个人特殊觉悟,自愿加紧工作以博得良心奖励;五是在从事职业时,个人应具备的各种美德。可见,服务道德强调个体的自愿、主动、责任心和精神上的获得感,这种服务道德是在完成本职工作的基础上主动为社会奉献的品质,可以理解为当时社会所需的职业道德。江恒源又将服务道德称为“超职业精神”,因为这是在工作范围外“以余力帮人,不受物质报酬”。江恒源将服务道德视为促进民众人格发展的途径,他提出:“人人皆应该有职业,人人更应该有服务精神,无职业工作,人的生活不能维持,无服务精神,人的人格即不能发展”。

(三)民族意识

作为近代职教救国的一份子,江恒源认为只有教育才能使人知做人、知爱国、知救国,民族意识教育贯穿其教育理论与实践的始终。职业教育的目的一方面在于增进生产力,另一方面对于民族意识的教育也不能漠视。20 世纪30 年代东北地区沦陷后,民族意识的重要性更加显著,江恒源希望“能借职业教育的途径,以达自救救国的目的”。为增强国家抵御外辱的能力,江恒源认为职业教育的实施应以“自养养群,自卫卫国,自治治人”为主干,以此来养成广大青年的自养力、自卫力和自教力,改变普遍存在的“穷、弱、私”等问题。抗战全面爆发后,江恒源指出,各类职业教育应选出与战事关系最紧密的职业科目加以训练,以迅速培养出所需人才,并就农、工、商、家事四科如何调整给出了说明。同时提出,职业学校在课程、职业训练和实习等方面应做到“坚强民族意识,增进工作效能,培养救国性格”;职业指导和职业补习也应根据自身特点,对非常时期的国家做出贡献。

综上,在江恒源的德育思想中,个人修养、服务道德和民族意识三者相互关联且目标一致(见图1)。一方面,个人修养与服务道德并不冲突,应当“一面自修一面服务,为人为己,同时并进”;另一方面,服务道德的本质即是民族复兴,江恒源解读职教社宗旨之“为个人服务社会之准备”就是“要为民族谋独立与繁荣”。可见,江恒源的德育思想是以救亡图存为目标,“以个人修养为起点,以民族复兴为终极”。

图1 江恒源德育思想的内容

四、德育的基本实施途径

江恒源打破了传统观念中职业教育仅指职业学校教育的看法,在施教方式上将职业教育的范围扩展为职业学校教育、职业补习教育和职业指导三种类型,在纵向上主张办理涵盖初级、中级和高级在内的三级职业教育,构建了较为完整的职业教育体系。依托这一体系,将德育融入各级各类职业教育中,实现了德育的体系性渗透。

(一)主要场所:职业学校教育中的德育

江恒源认为,学校是培养学生道德最主要的场所,在德育的具体实施途径上,包含教学和课程两方面。

在教学方面,江恒源提倡教学与训育相结合,使学生的知识和品行联系起来。训育是清末民初“直接德育课程以外的德育形式”,民国时期学者普遍认为“训育即德育”。当时大部分学校处于“教训分离”的状态,训育成了训育主任特有的活动,江恒源对这种状态进行了批判:“训育与教学的分开,祇在行政方面,是可以的。至于品性的指导,智识的传授,是绝对不能分开”,他认为训育促进教学,教学启示训育,应当“教训合一”,即教师不仅教授学生知识,而且还要教育学生如何做人。在教授医科学生时,要培养其同情心、博爱心;教授商科的学生时,要教其养成廉洁的习惯等。

在课程方面,江恒源认为课程不仅指课堂中的活动,还包括学生的全部活动和全部生活,因此要将德育渗透到学生的全部活动和生活中。他提出在基本学科中加入公民课程;在历史和地理等课程中,要多注重政治、外交的事实;在国语教材中加入勤苦、耐劳、简朴等内容;体育课除了锻炼身体外,还应进行自卫、卫生知识和军事训练;在职业实习中,培养学生勇敢、合作、纪律等性格;在课外,可以借助时事演讲、讨论、阅读等活动塑造学生的爱国品质。

(二)重要组成:职业补习教育中的德育

职业补习教育是职业教育体系的重要组成部分,专为需要接受补习的成年人设置,以帮助其改良职业、增加生产效能等。江恒源将“职业训练、人格修养、体格锻炼”作为补习教育的三大目标,认为“一定要平均发达,无所偏倚”。职业补习教育的范围包括生计教育、公民教育、康乐教育和文字教育。江恒源认为可以采取“四教交融”的方式开展教育,以便用最少的资源获得最大的教育效果。在教农民识“棉”字时,可以拓展到棉花种类、棉纱棉布等生产知识,使农民在学习文字的同时获得改良生计的智识;在康乐教育中,可以利用运动会、展览会、同乐会等形式进行,一方面在于提倡体育和艺术,另一方面使民众意识到互助互让、家国情怀等精神。除了通过“四教交融”的方式将道德教育融入各类补习教育以外,职业补习学校也将技能训练与道德培养并重,中华职业教育社所创办的第一、二两所补习学校的宗旨便是:“职业智能的补修,公民道德的陶冶,普通常识的增进,同时并重”。

(三)关键环节:职业指导中的德育

江恒源认为职业指导是联络青年、学校、社会的桥梁,是提高毕业生出路,使社会得到合适人才的关键。在目的上,职业指导在于使无业者有业,有业者乐业,使人人能得到与其能力、兴趣、个性相称的职业,这一目的有利于学生根据自身兴趣选择职业,增进对职业岗位的热爱。在范围上,职业指导不仅要指导学生选择、预备、获得和改进职业,还要注重这一过程中学生职业素养和服务道德的养成。同时,职业指导的一个重要作用在于引导学生树立职业平等的观念,“职业没有高下的分别,只有正当与不正当的区别”,凡是能为社会做贡献的职业,它们的价值就是等同的。此外,在各不同的教育阶段,职业指导的侧重点有所不同。在小学,应指导学生怎样过团体生活;在中学,应指导学生养成劳动、互助、谦和、耐苦的习惯;在大学,应指导学生在工作中需要的道德与仁义,养成劳动习惯、平等观念和互助精神等。

五、江恒源德育思想的现代启示

江恒源的德育思想在促进我国近代职业教育发展的同时,也为改变民众对职业教育的刻板印象与地位做出了贡献,至今仍有宝贵的借鉴价值。

(一)职业知能训练与德育并重,回归立德树人的教育本质

“立德树人”是教育的根本任务,因此,不仅要对受教育者进行专业教育,更要加强其道德规范和修养。江恒源主张,办理职业教育需要职业知能训练与道德教育并重,这种办学理念强调了德育在职业教育中的不可或缺性,指出职业教育不仅能解决受教育者的生计问题,也能使其成为一个道德完善的人。此外,在职业补习教育中,江恒源将“人格修养”作为补习教育的三大目标之一,认为要在提供补习教育的同时对公民进行道德陶冶;在职业指导中,更要注重指导从业者的服务道德。可见,无论在哪种形式的职业教育中,江恒源都十分重视受教育者的道德培育工作,注重受教育者作为一个“人”的内在道德品质的发展。江恒源对德育的重视和提倡,与党的十八大以来所提出的“立德树人”的教育根本任务高度契合。

实现职业教育的高质量发展,对职业院校人才培养提出了更高要求,然而纵观各地各级职业院校,德育的发展还不平衡、不充分,部分院校的功利性办学还很明显,存在对学生道德培养重视不够、品德与技能结合不够紧密的现象,这一定程度上将影响学生的培养质量及其未来的职业生涯。在处理这些问题时,学校必须从思想观念层面真正转变,深刻认识到教育的根本任务是立德树人,职业教育要培养学生在“成人”中“成才”。

(二)德育与文化课专业课相融合,提高德育有效性

江恒源提出实施有效的德育首先应当确立一个中心目标,即救亡图存,继而在目标的指导下确立德育与文化课专业课的关系及细则,将德育融入到各科教育教学之中。江恒源深刻认识到,实施德育仅依靠公民课和训育主任是不够的,必须联合学校中的所有课程和教师。针对学校道德教育效果甚微的状况,江恒源提出将道德训练分散到各科当中,将德育与文化课专业课相融合,教师可以利用各种机会对学生进行品性指导。譬如历史类课程,在知识方面应使学生“知历代兴衰治乱的道理”,在行为方面则应“激发爱护国家民族的情感”。在专业课方面,职业教育应利用自身实习、实践机会多的优势,注重在实践中养成学生的品格与素养,“机械制造必须耐劳,化学实验必须冒险,这些都可以证明实作对于性格的关系”。通过将德育与文化课专业课相融合,可以从隐性层面涵养学生的道德品质,这种方法更具真实性、案例性和生动性,使学生更易于认同和践行。这一思想也体现了当下“课程思政”的中心要求,即德育元素与专业课文化课的有机融合。为实现“立德树人”的教育根本任务,职业院校有必要将德育与文化课专业课相融合,显性教育与隐性教育相结合形成教育合力,切实提高学校德育的有效性。

(三)加强职业道德教育,培养德才兼备的高质量人才

江恒源特别注重学生的职业道德问题,形成了以“服务道德”为中心的职业道德思想,认为具有职业道德的人不仅能满足社会需要,还能使个人的品德向上发展。江恒源经常在演讲中列举他所见的一位邮局人员对顾客无礼的案例来说明职业道德的重要性。职业道德不仅规范个体完成本职工作,而且激励个体基于自身岗位为社会做出贡献。江恒源明确指出:“道德不备,虽有职业知能,亦属无益”。江恒源所倡导的服务道德,体现了现代职业道德中“爱岗敬业、服务群众、奉献社会”的内涵。现今,在经济全球化的发展背景下,加强学生职业道德教育的要求更加迫切。职业院校作为面向社会培养产业大军的主阵地,其提供何种水平的职业道德教育在一定程度上决定了学生职后的职业道德水平,因此,在进行德育工作时要注重加强职业道德教育。职业院校应从爱岗敬业、服务群众、奉献社会等内容入手,与专业课融合并加强职业道德教育实践,着力提升学生的职业素养,为社会培养出德才兼备的高素质人才。