金沙遗址出土“太阳神鸟”金箔的动物原型探讨

周 询 杨叶语 巫嘉伟 沈 尤

1.成都博物馆

2.成都市野生动植物保护管理及疫源疫病防控专委会

3.成都观鸟会

“太阳神鸟”金箔,又称“四鸟绕日金饰”,2001年出土于成都金沙遗址的东南梅园。金箔为圆形,重20 g,厚0.02 cm,其外径12.5 cm,内径5.29 cm,以镂空方式形成“神鸟绕日飞行”的图案,在工艺上采用锤揲与切割技术制作而成。金箔中心为12条弧形齿状芒饰,按顺时针方向旋转;其外由4只等距分布、形态相同、首尾相接,作逆时针飞行的鸟构成,其飞行方向与中心图案的旋转方向相反。鸟均引颈伸腿、展翅飞翔,鸟喙微张、粗短弯曲,翅小尾短,足具弯曲的三趾(图1)。

1 金箔形态特征及其他近似图案

金沙遗址还出土了铜三鸟纹有领璧形器(商周带柄铜有领璧形器)。璧面上采用阴线刻有3只首尾相接的飞鸟,围绕中心的圆环作逆时针飞行状,鸟喙分叉、弯曲下钩,圆眼,枕部有饰羽,长颈、短翅、长尾、粗腿,足具卷曲的三趾,与“太阳神鸟”的形象有所差异,似乎不是同一种类[1](图2)。

图2 铜三鸟纹有领璧形器线描图[1]

如果把上述璧形器中间的圆孔看作太阳的话,那么这件器物表现的也应是“神鸟绕日”图像。日鸟元素的图案早在史前时期就已出现,这种图像通常与“金乌负日”神话传说联系在一起,最早与之相关的图像发现于距今7000年的浙江余姚河姆渡文化遗址的“双头鸟纹”骨匕和“双鸟朝阳纹”牙雕上。

“双头鸟纹”骨匕长14.5 cm,宽3.4 cm,骨匕两端用平行线和点线组成富有节奏感的几何纹饰,中间表现的是以双鸟异首同身组成的两组图案(图3)。鸟身有背翼,下有蹼足,喙弯曲如利钩,双眼炯炯有神,羽冠向后飘逸。双鸟腹部均施刻火球纹,可能象征太阳,其中心和鸟的眼睛是以经火烧烤的圆钻具灸钻而成。

图3 “双头鸟纹”骨匕及线描图[2]

“双鸟朝阳纹”牙雕长16.6 cm,残宽5.9 cm,厚1.2 cm,图案刻于正面,打磨得很光滑,四周钻有六个小圆孔,上四下二。牙雕正中用阴线雕刻出一组图案,中心为一个同心圆,外圆刻有火焰般的光芒,形似太阳。两侧刻有昂首相望的双鸟,面向太阳,成对称形,突出刻画了炯炯有神的眼睛、上翘的长喙和振翅欲飞的状态(图4)。研究认为这两幅鸟纹图像原型出自“金乌负日”神话,反映了河姆渡人对鸟的特定审美意识[3]。

图4 “双鸟朝阳纹”牙雕

在距今5600~5300年的安徽省含山县铜闸镇凌家滩村新石器时代聚落遗址出土的凌家滩玉鹰,是“神鸟负日”图像的又一例子。整个玉鹰被直接做成了负日的形态,玉灰白色、器宽扁形,鹰作展翅飞翔状,头和嘴琢磨而成,眼睛用一对钻的圆孔表示,两翅各雕一头猪表现展翅飞翔,腹部规整刻画一圆圈,直径1.8 cm,内刻八角星纹,八角星纹内又刻一圆圈,直径0.8cm。圆内偏上有对钻孔眼,尾部雕刻呈扇形齿纹(图5)。鹰两面雕刻相同,表面抛光润亮。这件玉器同时表现了凌家滩人对太阳、鸟和猪的崇拜。

图5 凌家滩玉鹰

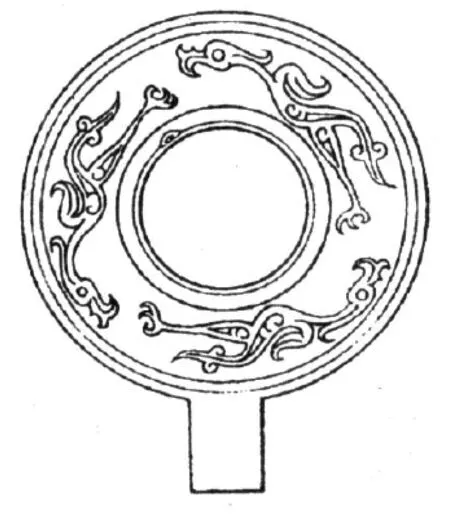

在稍晚的仰韶文化中,“神鸟负日”的形象更为常见,其风格也更加抽象。这类图像均绘制在彩陶上,如1989年底河南汝州洪山庙遗址出土的陶缸上,正背面(背面残缺)白底上用平涂法绘制出图案:三只鸟中两侧的两只鸟长颈、昂首、张口作鸣叫状,两腿斜倾并拢、双爪着地、短尾上翘,中间的鸟长颈、张口、短尾下斜,背部驮有一圆形物疑似太阳,双腿粗壮、分开,似大步向前。三只鸟形态相同,仅动态不同[4](图6)。

图6 洪山庙遗址陶缸上“神鸟负日”图像[3]

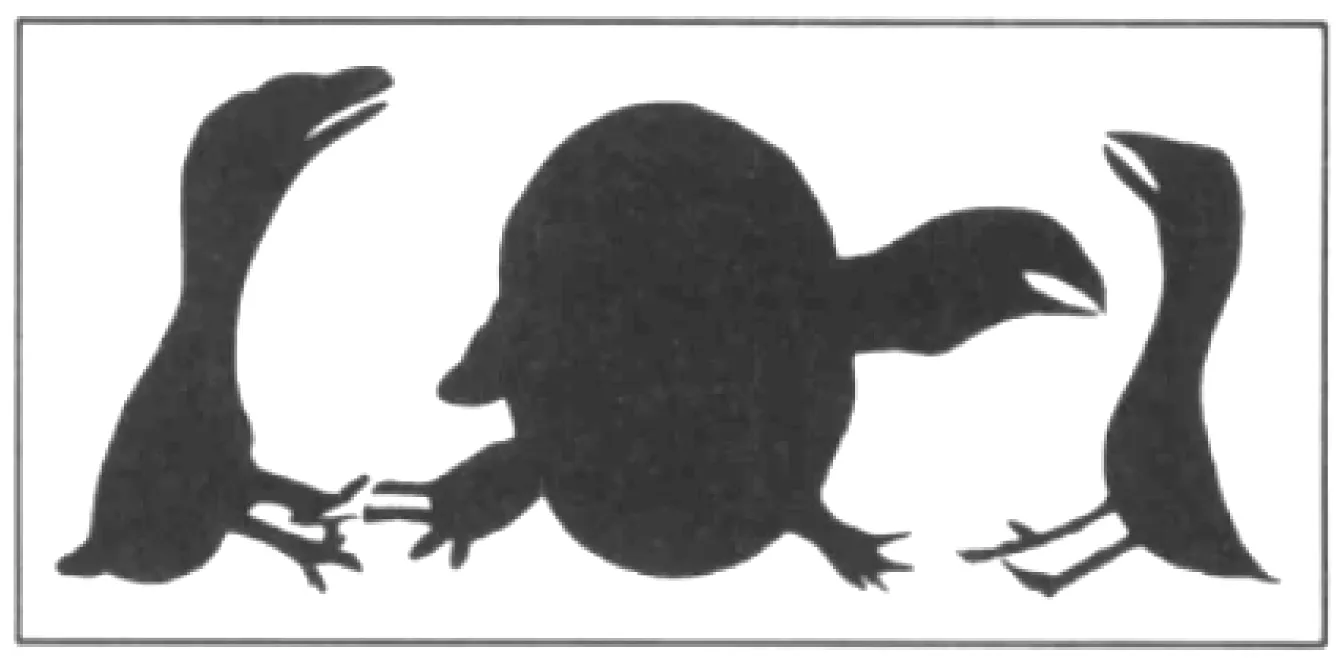

这一时期庙底沟类型中也出土了一幅近似于洪山庙W84的图像,在陕西华县泉护村H165内的这片彩陶片上,鸟与日的关系十分清晰。它用弧线表示天穹,其下有圆形的太阳,再下面绘有双翅、双腿向后伸展的鸟,背负着太阳在天空中飞翔的图案(图7)。此幅图中太阳已脱离鸟身本体,出现在鸟背上方,与“负日”形象更为接近。

图7 陕西华县泉护村遗址陶片上“神鸟负日”图像[3]

庙底沟文化中,飞鸟的形态也在向着简化的形式改变。鸟的形态特征被逐渐弱化,起初的飞鸟具有张开的喙、飞翔的翅、粗短的尾和脚,最后只保留了作飞翔状的双翅或只用最简单的线条来表现其飞行姿态,完成了从神形具备、线条粗犷向抽象写意的风格转变。如图8的两个飞鸟形象,有观点将圆点看作太阳,中间视为鸟简化的双翅,其下为鸟的三足,把这种图像解释为负日前行的三足乌[5]。与此类似的图像也出现在距今6500~4500年的大汶口文化中,在被称为“日乌山”的图像中,与庙底沟鸟纹如出一辙[6](图9)。

图8 庙底沟文化彩陶上的鸟纹[4]

图9 大汶口遗址出土陶器上的“日乌山”(左)和“日鸟”纹拓片(右)[7-8]

2 器物图像解读及其生物学研究背景

对于“太阳神鸟”金箔图像内涵的解读最常见的观点为“金乌负日”说。“金乌负日”传说最早记载于《山海经·大荒东经》一卷中:“汤谷上有扶木,一日方至,一日方出,皆载于乌”。《尚书》中也有记载曰:“周天子发度孟津,有火候自天止于王屋,为赤乌”。战国时期屈原的《楚辞·天问》“羿焉弹日,乌焉解羽”中已有后羿射日、有乌羽落下的传说描写。

西汉初,日中有鸟、月中有蟾的观念更加固化,《淮南鸿烈·精神训》中明确提出“日中有踆乌”“日中有乌而月中有蟾蜍”。东汉时期,“金乌”即为“三足乌”的说法开始流行,时人郭璞注解“日中有踆乌”说“中有三足乌”,许慎注曰“日中有踆乌。踆,犹蹲也,谓三足乌”。天文学家张衡的《灵宪》也说:“日者,阳精之宗,积而成鸟,象乌而有三趾”;王充《论衡·说日篇》中有“儒者曰:日中有三足乌,月中有兔、蟾蜍”。

此外,结合金箔上的四鸟,也有观点认为其与《山海经》中记载的帝俊之裔“使四鸟”的记述有关,如《大荒东经》中的“帝俊生中容,中容人食兽、木实,使四鸟:虎、豹、熊、罴”;“帝俊生晏龙……食黍,食兽,是使四鸟”;“帝俊生帝鸿,帝鸿生白民,白民销姓,黍食,使四鸟:虎、豹、熊、罴”;“帝俊生黑齿,姜姓,黍食,使四鸟”。《大荒南经》中的“帝俊妻娥皇,生此三身之国,姚姓,黍食,使四鸟”等等。古蜀人历来有尚鸟习俗,金箔上面刻画的四只绕日翱翔飞鸟就是《山海经》中所述帝俊之裔“使四鸟”的生动写照,其制作者和使用者,可能以此来表明他们都是帝俊的后裔,同时也表明他们和十日的亲缘关系以及对太阳神的崇奉之情[9]。

“太阳神鸟”金箔通体金黄,再配以光芒纹路,是一种对太阳崇拜的炙热表达。镂空的四只神鸟环绕在太阳光芒而围成一圈,具有循环往复的动态之美,给人以金乌驮日翱翔于宇宙的联想。就金箔本身的图案来说,内层的12道旋涡状纹饰既像一道道火苗,又像一根根象牙,也像一轮轮弯月,表示一年四季的轮回和12个月的周而复始[10]。也许金沙先民将古老的神话传说和先进的历法概念有机地糅合在了一起[11],但其图案内涵都脱离不了对太阳和鸟等自然之力的崇拜,是原始宗教的体现。

单看神鸟的形态,有观点认为是群居的鹭类。将此金箔与西南地区出土铜鼓上的“带芒的太阳”和“翔鹭纹”进行对比,可见其图案组合极为相似,翔鹭的形态及《本草纲目》的物种描述与“太阳神鸟”较为符合,传说是蜀中特产鹭类“鸀鳿”。这种集群性的水鸟与熊熊燃烧的太阳相对,似有更深层次的文化信仰,而不应以太阳崇拜来解释“太阳神鸟”的一切[12]。但“鸀鳿”究竟是什么鸟,目前无法考证。用一种未知种类的鸟来解释另一种未知种类的鸟,似乎也没什么意义。

3 “太阳神鸟”动物原型研究方法

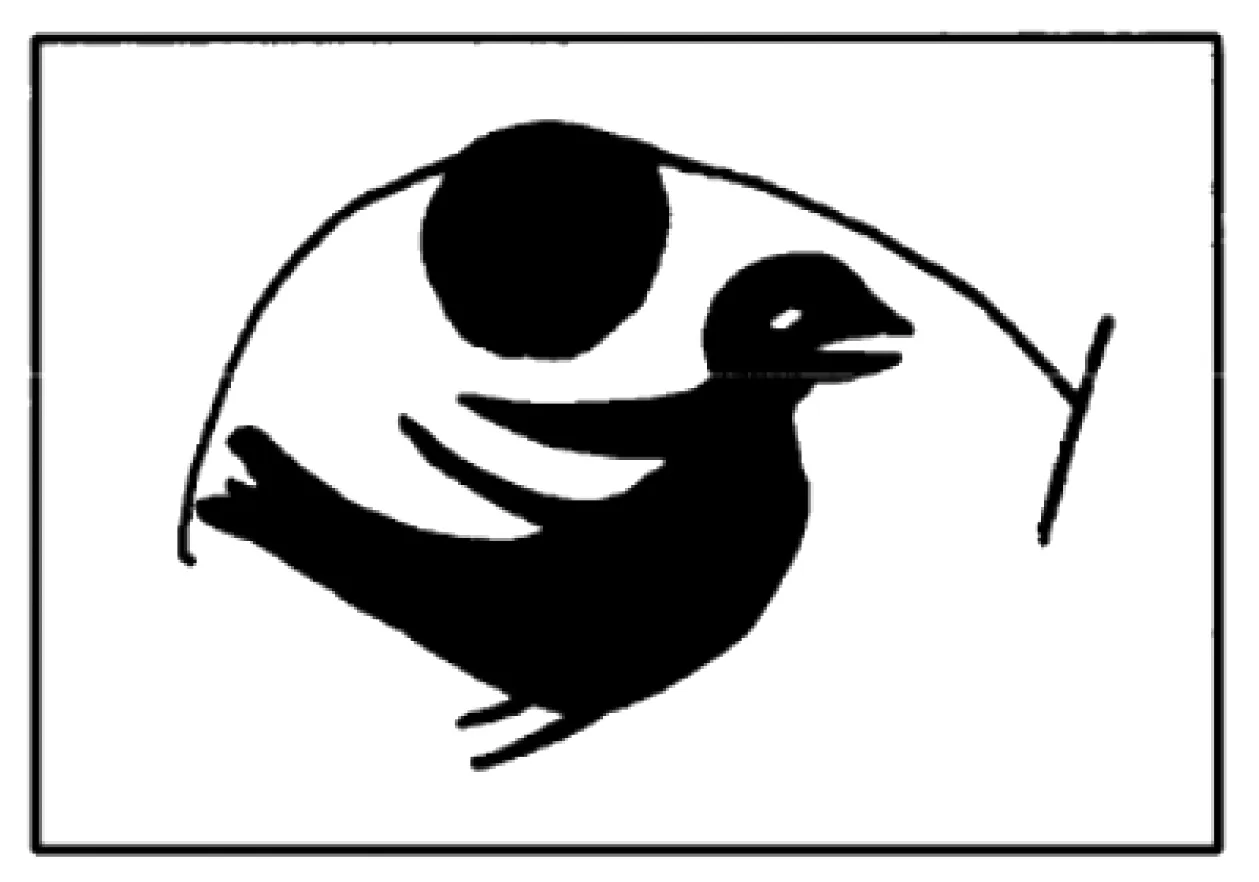

雀形目鸦科鸦属鸟类,体羽多以黑色为主,有些在阳光照射下会呈现暗紫色或绿色金属光泽。喙略下弯,短而粗壮,跗蹠亦较短,其形态与我国发现的新石器时代“金乌负日”图案中的鸟类较为相似(如图6、7、8),皆为短喙、张嘴作鸣叫状,身体和尾部较为粗短。而在西汉时期马王堆出土的彩绘帛画中,太阳里的“金乌”即与鸦科鸟类的形象毫无二致(图10),或可认为鸦科鸦属的鸟类是“金乌”的原型动物。

图10 马王堆出土帛画中的“金乌”

而结合“太阳神鸟”形态可以看出,该鸟具喙粗而下弯、长颈、长跗蹠等生物学特征,在形态上与“金乌”或“三足乌”等鸦科鸦属鸟类完全不同。与“太阳神鸟”形态学构造相近为鸟类六大生态类群之一的涉禽,擅长飞行,多有迁徙习性,生活在湖泊、沼泽、河流等湿地的水陆交接地带,涉水行走觅食,偶尔也漂浮在水面游动。涉禽通常包括鹳形目、红鹳目、鹈形目、鹤形目和鸻形目的大部分种类,其主要特征是腿和跗蹠明显长,脚趾亦较长,便于涉水。

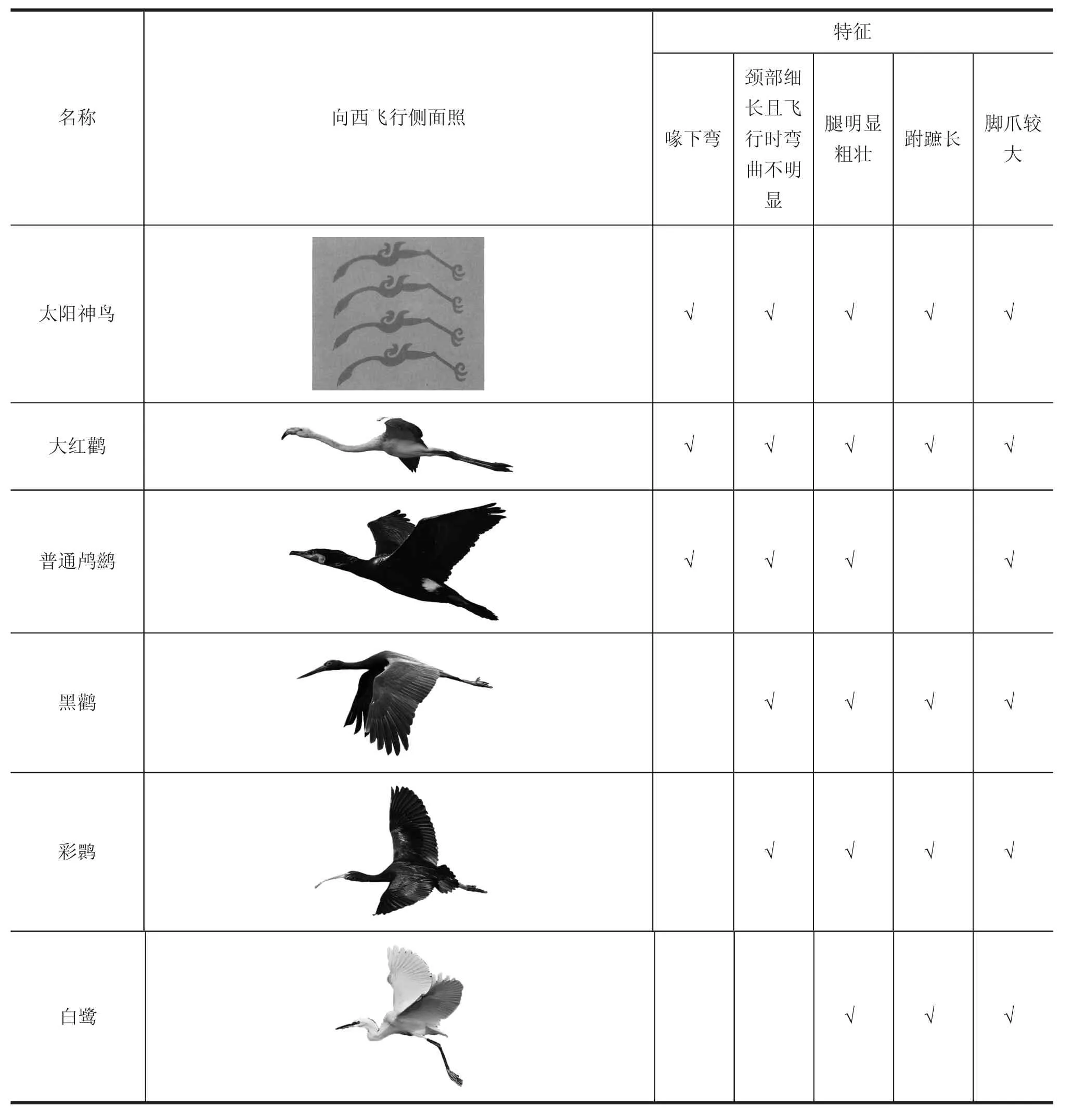

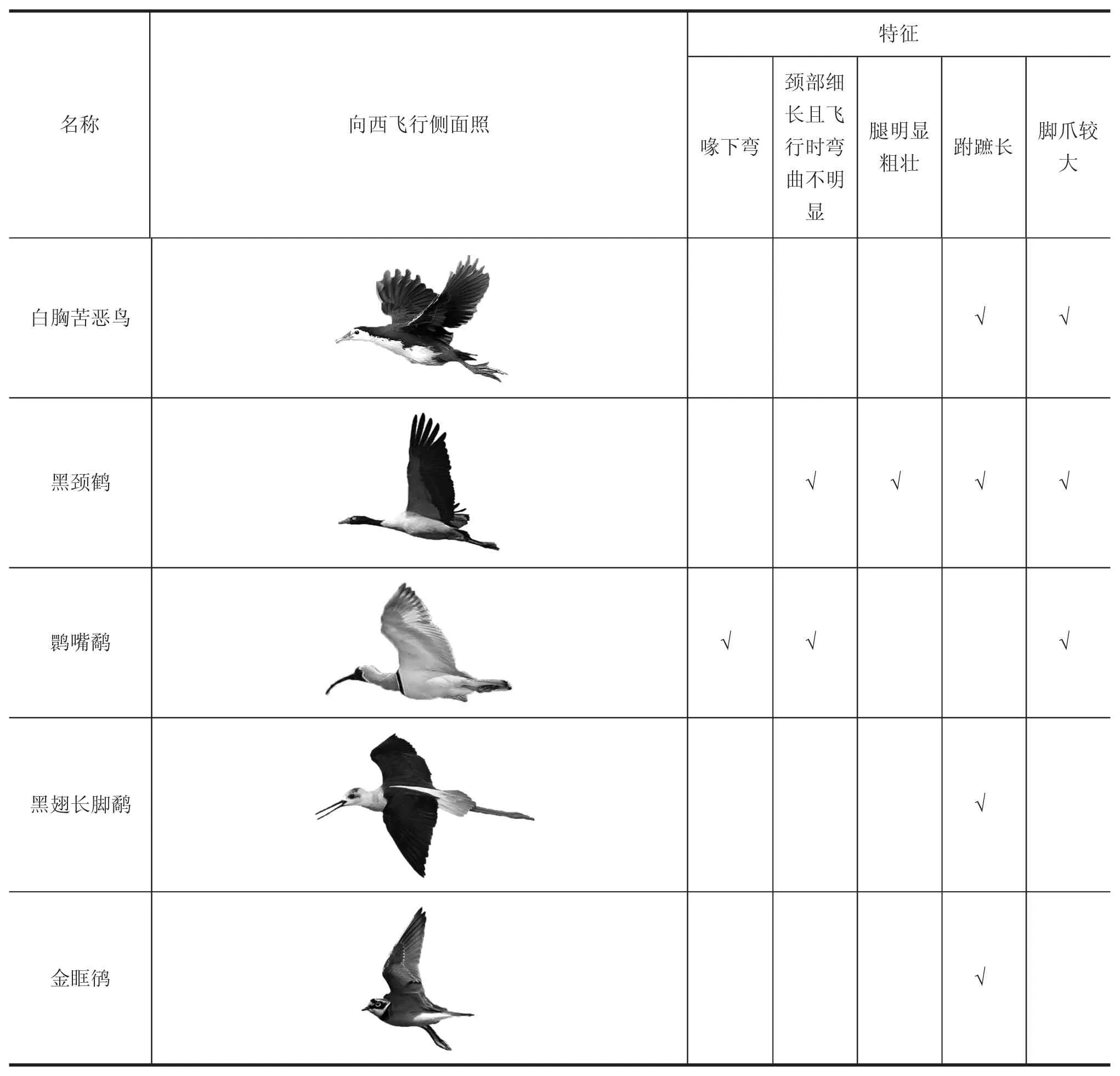

如图11所示,选取太阳神鸟金箔中四只鸟的其中面朝西方飞行的个体作为基准图,对太阳神鸟的形态特征进行分析,其特点如下:1、喙部有明显下弯;2、颈部细长且飞行时弯曲不明显;3、腿部粗壮显著;4、跗蹠长;5、脚爪较大。

图11 太阳神鸟金箔图

根据颈长、跗蹠和体长相近或更长的等身体构造,以及飞行时颈部的行为特点等,筛选了在成都平原观察到的鸟种,大致确定了几个较为接近的物种,即鸟类生态类群中涉禽类红鹳科大红鹳Phoenicopterusroseus、鸬鹚科普通鸬鹚Phalacrocoraxcarbo、鹳科黑鹳Ciconianigra、鹮科彩鹮Plegadisfalcinellus、鹭科白鹭Egrettagarzetta、秧鸡科白胸苦恶鸟Amaurornisphoenicurus、鹤科黑颈鹤Grusnigricollis、鹮嘴鹬科鹮嘴鹬Ibidorhynchastruthersii、反嘴鹬科黑翅长脚鹬Himantopushimantopus、鸻科金眶鸻Charadriusdubius等十个物种,按照向西飞行侧面照进行排列制表(表1),并与太阳神鸟进行形态比对分析。

从表1可以看出,大红鹳在太阳神鸟的五个主要形态特征符合度最高,形态相似度最大。大红鹳又名大火烈鸟,体型高大,体羽偏粉红色;喙短,上嘴薄而中部向下弯曲,像眼睑一样覆盖在下嘴上,下嘴大而厚,成槽状;颈部很长呈“S”形,飞行时引颈向前;腿长且裸露无毛,向前的3趾间有蹼,后趾短小不着地,飞行时双腿向后伸出远超较短的尾羽。其形象和飞行时略带弧度的颈部、伸直的腿部及关节等姿态,以及身体各部分之间的比例均与“太阳神鸟”相符。

表1 “太阳神鸟”图案与几种鸟类形态对比图(图由巫嘉伟提供)

(续表1)

4 大红鹳出现的历史可能性

大红鹳一般栖息于从海平面至内陆的高海拔地区,在水位较浅的盐水湖和盐池进行觅食和营巢繁殖,主要以昆虫幼虫、甲壳类、软体动物以及植物种子、藻类和腐败的树叶等为食。它们通常生活在温暖区域,每年都会进行有规律的南北迁徙,亚成体更容易在食物供应发生变化时在整个物种范围内进行不规则的迁徙运动。

据现有资料表明,大红鹳在中亚最高分布于北纬53°左右,夏季在哈萨克斯坦湖泊繁殖,冬季向南到里海南部以及印度越冬,所以大红鹳从繁殖地到越冬地是一个南迁的行程。

综合大红鹳于1997年—2015年间在我国19个省区的54次144只的发现记录,可以看出它们大致出现在北纬30°~40°的范围中,就迁徙方向而言,新疆、青海等地都有可能看到从中亚地区脱离迁徙大群而来的大红鹳幼鸟。大红鹳最早发现于新疆,也是发现大红鹳最多的省份(自治区)。发现时间多在11月,除1只成鸟外其余均是亚成体。青海有2次记录在11月,都是亚成体。在四川的首次记录是2012年11月在广汉市鸭子河发现的1只亚成体;2015年11月在金堂县青白江和绵远河交汇处发现6只,同一时间在乐至县发现1只,均为亚成体且停留时间不到1周。至今大红鹳在四川的记录点有广汉、金堂、乐至,记录时间集中在11月[13]。而且因近年来的天气变化,大红鹳在四川的分布范围出现明显扩张的趋势[14]。根据四川地区观察到的野外记录,大红鹳均出现在四川盆地的秋冬季且为亚成体,这可能与国外有关大红鹳长距离迁徙以及亚成体越冬地选择多样性的研究结果类似[15]。

由此推测,大红鹳在中国的居留类型应为旅鸟、罕见冬候鸟或迷鸟,由于原有栖息地的气候变化、种群数量增加或环境破坏等原因,一小群或单个的大红鹳成鸟或幼鸟有可能是从距离较近的中亚—南亚种群迁徙至中国境内作短暂停留、补充体力,亦或是在迁徙过程中因天气原因如寒流等迷失方向而入境,又一路漂流到成都平原。由于近年中国各地年均气温普遍升高,气候带北移,四川盆地内的环境条件为中亚、西亚的迁徙鸟类向东扩展创造了适宜条件并且符合大红鹳的栖息环境和各种生存需求,因此大红鹳即使“误入歧途”也能很快适应,甚至出现在盆地内越冬的可能。

这种气候的波动同样表现在四川地区和成都平原的全新世时期。在距今约1万年前末次冰期以后,四川地区的气候经历了干湿交替的反复波动和变化:距今9 500~7 500年前的前江北期,气候温暖干燥;距今7 500~5 000年前的资阳期,温暖湿润;距今5 000~2 700年前的江北期,温暖湿润程度降低,气候灾害频发;距今2 700年前至今的三台期,气候变得凉爽湿润[16]。成都平原上的广汉三星堆遗址(距今约4 000~3 100年)和成都金沙遗址(距今约3 100~2 600年),正好处于江北期和三台期之间。

根据三星堆遗址和金沙遗址土样中的孢粉分析,距今6 000~3 000年之间广汉三星堆遗址中发现有榆、椴等常绿落叶植被孢粉及大量喜暖、喜阴的藻类植物[17],表明这段时期气候温暖潮湿;距今3 000~2 800年前常绿阔叶林缩减,但耐旱、耐寒的松树等针叶植被和针阔混交林大量出现占主导地位,表明此时期气候变得干燥阴冷,气候出现较大变动。在金沙遗址中,草本植物、蕨类植物占主要部分,多以热带、亚热带种类为主;木本植物包括榆属、栎属、胡桃科、木樨科等热带、亚热带乔木;水生植物所占的比例极少。这些发现表明当时成都地区平原植被以草本植物占优势,局部地区为低洼的湿地,生长着热带、亚热带植被[18]。

也就是说,在三星堆文化中期,气候一直处于比现今更加温暖潮湿的状态,后期出现了快速变得干冷的气候事件,并伴随着三星堆文化的衰亡。金沙遗址则总体来说处于热带、亚热带温暖潮湿的气候,同时存在温热潮湿和温暖干燥的气候交替,年均温度比现今高1.7℃~2.8℃,遗址晚期比早期更加湿热[19]。如果生活于中亚地区的大红鹳在迁徙路线和生存习性方面保持基本不变的话,合理推测在三星堆文化中期和金沙遗址时期是极有可能观察到这一物种迁徙而来的,但突然的降温事件导致成都平原自然环境不再适合大红鹳生存,见到它们的可能性大大降低。

大红鹳喜群居群飞,体型大,羽色粉红醒目,古蜀先民在生产生活中见到这种鸟类后,自然会留下深刻的印象。再加上此鸟羽色与清晨和黄昏的太阳颜色相近,翱翔时动作舒展,平稳而缓慢,而且它们喜欢温暖潮湿的河流及湖泊湿地,在经历过气候灾害、降温事件和王朝终结的古蜀先民心中,可能引起对温暖适宜生活环境的期盼与向往。虽然无法判断数千年前大红鹳在成都平原是否留鸟或冬候鸟,也许与现在一样更可能是迷鸟,但若如此,它们则显得更加神秘、稀有和珍贵,以其形象作为“太阳神鸟”金箔的原型便更具有崇拜的意义。

5 讨论

关于对“太阳神鸟”原型动物的讨论,学术界有各种各样的猜想,都是基于一定的证据。本文通过对四川地区能够观察到的与该金箔纹饰的形象进行对比,最为相近的是大红鹳。

红鹳属鸟类在中国境内少有分布,但通过对大红鹳迁徙路线、行为习性和近年观察数据的分析判断,再结合成都平原地区古今气候条件情况,认为大红鹳在成都平原属于迷鸟,为中亚地区南北迁徙迷路而来,作短暂停留而偶然可见。可以想象,在“太阳神鸟”金箔创作时,工匠可能亲眼目睹过一次或多次大红鹳群于日出、日落时分与太阳齐飞的景象,场面极为罕见,非常震撼人心。于是,工匠即将其形象刻绘到金箔之上,用以表达对太阳和神鸟的崇拜,寄以对美好生活的向往。

经过对金箔器物及其相似图像图案的分析对比后认为,“太阳神鸟”形象与传统的“金乌负日”的形象并不相符,且其他地区出土的早期“日鸟”形象也与“金乌负日”的形象不同。这说明“金乌负日”的传说成型较晚,或者说仅是“日鸟”传说中的一种形式,因为流传较广而被保留下来。因此,在出土文物中,一旦发现太阳与鸟的图案,便很容易联系到这个传说,但不应牵强附会。根据我们对“太阳神鸟”形象的详细分析,说明各地出现的“日鸟”形象,均具有各自的区域特色。

在以往的研究中,我们发现,文化类的研究往往与自然科学研究是割裂的,导致在很多情况下无法窥见到古人创作艺术作品的动机。在这个案例中,我们可以看到,如果联系到当时古蜀人的生活环境,我们就可能洞察到更多与自然相联系的社会文化的思潮。在古蜀时期,人们创作艺术作品的动机主要是来源于对自己熟知的自然环境中存在的物种反复观察、揣摩,对这些形象进行了抽象,抽取了这些形象中极为突出的特点,从而创作出艺术性极佳,又极致完美的作品。

通过对“太阳神鸟”原型的分析,我们也可以了解到在当时的情况下,古蜀先民们创作这件艺术作品的动机、对鸟种特征的把握,以及艺术形象加工的特点,未来还可以将图像对比的分析方法运用到同时期出土的其他动植物艺术形象中去,探索总结那一时期的艺术风格特色,对现代艺术的创作同样具有极高的参考价值。“太阳神鸟”金箔是古蜀先民对自然崇拜的生动体现,也是古人对自然万物进行主动认知的具体反映。