《张迁碑》篆额之“分韵”探赜

马佳乐

(南京艺术学院美术学院,江苏南京 210000)

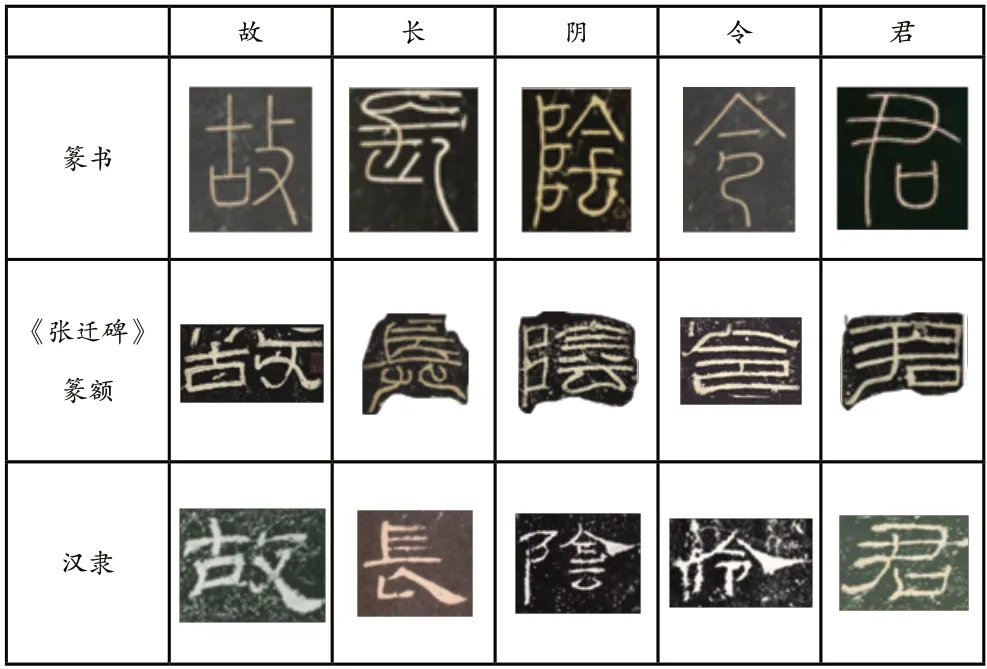

汉代碑额书法按照书体可略分为三类:篆书碑额、隶书碑额及篆隶相掺碑额。其中篆隶相掺的碑额有两种类型:“一种是在多个隶书中混杂个别的篆书字体”,此种类型即作品中既有篆书又有隶书,类似后来的“破体书”;而“另一种是单个字由隶书篆书部首相互掺杂”,此种类型的篆书碑额明显受到隶变的影响,在单个字的表现形态在篆书的基础上掺入隶书元素。《张迁碑》篆额(以下或简称为“《张》额”)相掺类型属于后者,在篆书的基础上加入隶书的偏旁及用笔,不同于秦篆的严谨整饬、时见“分韵”。

一、“分韵”之“分”

包世臣《艺舟双楫》有:“北碑体多旁出,《郑文公碑》字独真正,而篆势、分韵、草情毕具。”包氏在此认为《郑文公碑》不同于其他北碑,兼具篆、隶、草三种书体韵味。《张》额虽未体现明显“草情”,但“篆势”“分韵”毕具。在探讨“分韵”之前需要明确“分”之含义。“分”即“分书”或“八分”。关于“八分”最早可追溯到卫恒《四体书势》:“上谷王次仲始作楷法”,又,羊欣:“上古王次仲。后汉人,作八分楷法。”又,张怀瓘《书断》所引王愔说:“次仲始以古书方广少波势。建初中,以隶草作楷法,字方八分,言有楷模。”此处“楷”意为“法式、规范、楷模”,指八分的书写规则。由上可知八分为上古王次仲所造或与王次仲有关,此应无异议。真正引起关注的是其时代或书体问题,其中的分歧在于是否有明显拨挑,带拨挑与不带拨挑的隶书分别被名之为“典型隶书”与“通俗隶书”。第一种为八分是东汉后期成熟的带有拨挑的隶书,“汉代的隶书可以分为早期隶书和在隶书基础上发展出波磔特征的八分书两种 ”具体特征为:“横画和向下方的斜笔很容易出现尖端偏在上方的尾巴。”华人德认为汉简“有很大一部分是波磔不明显,……相应的比有波磔的隶书——八分书要简捷、草率。”此处华人德先生也将八分书形容为“有波磔的隶书”;而另一种观点认为八分是古隶时期无明显波磔的隶书。蔡文姬言:“东汉王次仲作八分书(即楷书。割程隶八分取二,小篆二分取八)。”可见八分书中篆书意味远大于隶书,此处也未说明八分带有波挑。《书断》也有:“案蔡邕《劝学篇》‘上谷王次仲初变古形’是也。……八分已减小篆之半,隶又减八分之半,然可云子似父,不可云父似子,故知隶不能生八分矣。”此处张氏认为由小篆演化出八分,再由八分演化出隶书,所以八分应该是古隶时期无明显波磔的隶书。又,元吾丘衍《字源七辨》云:“八分者,汉隶之未有挑法者也。”吾氏此处明确将八分的特征形容为“未有挑法”,即古隶时期不成熟的隶书。关于八分特征为向上拨挑未有史料记载,多来自后人的推测和理解,且蔡文姬“割程隶八分取二,割李篆二分取八”较为客观的描述了八分书来源及特征,故八分书其“特征篆书的元素多于隶书。”八分书的篆书特征多于隶书,故“分韵”即兼具篆隶韵味,与《张迁碑》篆额整体风格契合。

二、《张迁碑》篆额“分韵”浓厚

(一)在笔画之方折与顿挫中有所体现

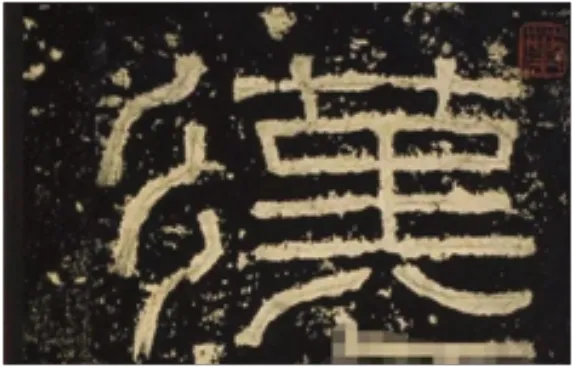

图1 “汉”

图2 “表”

图3 “毂”

图4 “令”

表1

表2 汉印中的“令”

(二)结构方扁,“分韵”浓厚

图5 《张迁碑》篆额

小结

书法发展到汉代,主流书体逐渐从婉转整饬的篆书转变为方便快捷的隶书,《张迁碑》篆额因其书刻位置的特殊性以及隶变的影响,在书体风格上呈现出篆隶相掺的倾向,“分韵”浓厚。除《张》额之外,汉代其他篆额亦如是。魏晋南北朝篆隶书逐渐退出历史舞台,楷书开始成为主流书体,只有《谷朗碑》为隶书碑额。唐代是楷书发展的鼎盛时期,此时也迎来了篆书中兴,篆额多为李阳冰所开创的“玉箸篆”风貌,除篆书和隶书碑额之外还有楷书碑额。宋代可谓“篆书中废”时期,碑刻数量较唐代锐减,中后期金石学兴起之后出现了金文笔意的大篆碑额。元明清篆书虽有复古的倾向但古意惨淡,多有其他书体之气息。

篆额之“分韵”自汉代始,之后的篆额对分韵有不同程度的继承与侧重,甚至由此产生了新的书体,清代碑学兴起之后对汉、魏晋南北朝篆额的价值进行了二度挖掘。《张迁碑》篆额艺术水平高超,其“分韵”成为后世学习借鉴与研究的经典范本。

①于唯德,刘静华,汉代隶书碑额书法风格探析[J].中国书法,2019(24),第172页.

②《张迁碑》,全称《汉故谷城长荡阴令张君表颂》,也称《张迁表》。碑高290厘米,宽107厘米。碑阳十五行,行四十二字,共五百六十七字,字径3.5厘米,现存泰安岱庙。篆额有“汉故毂城长荡阴令张君表颂”十二字,刻写方式为阴刻。

③房玄龄.《晋书》.中华书局,1974年,第1064页.

④张彦远.法书要录[M].上海古籍出版社,2013年,第8页.

⑤张彦远.法书要录[M].上海古籍出版社,2013年,第164页.

⑥赖非、王思礼.《汉代通俗隶书类型》.书法研究编辑组,书法研究,1989年第2期,总第36辑[M].上海:上海书画出版社,1989.06,第83页。

⑦祁小春.塑造隶书:汉代隶书和八分书的身份冲突与历史建构[J].美术研究,2022(02),第32页.

⑧裘锡圭.文字学概要.商务印书馆,1988年,第69页.

⑨青川县文物管理所.青川郝家坪战国墓木牍的发现与研究[M].成都:巴蜀书社,2018.01,第373页.

⑩钱海一编.国史问答 上[M].汉文正楷印书局,1934.02,第138页.

(11)张怀瓘.《书断》.上海书画出版社编.《历代书法论文选》.上海:上海书画出版社,1979年,第160页.

(12)吾丘衍.学古编.杭州:西泠印社出版社,1999年,第26页.

(13)杨柳青.“八分”实非“汉隶”[J].中国书画,2019(06),12-15.

(14)《历代书法论文选》,上海书画出版社,1979年版,第126页.

(15)“玉箸”,也作“玉筯”,宋《玉海艺文校证》称:“秦丞相斯变仓颉籀文为玉箸篆”。陶宗仪《书史会要》有:“李斯,字通古,楚上蔡人,始皇丞相也,少从荀卿学,知六艺之归。参古文、复篆、籀书,颇加〔五〕改省,作小篆,著《仓颉篇》九章,世谓之玉筯篆。”