野生大红菇人工促繁增产试验*

丘献娟,陈国龙,廖芳贤,卢玉文,秦延春,韦锦福,陈德荣

(玉林市微生物研究所,广西 玉林 537000)

容县地处广西东南部,位于东经110°15′~110°53′,北纬 22°27′~23°07′;属南亚热带季风气候,年平均气温为21.9℃;年均降水量为1 488.4 mm,降雨主要集中在春季和夏季;土壤类型以红棕色为主,森林覆盖率高达70.64%[1]。当地盛产野生红菇,经鉴定实为大红菇(Russula alutacea)。

大红菇隶属于担子菌门(Basidiomycota)层菌纲(Hymenomycetes) 红菇目 (Russulales) 红菇科(Russulaceae) 红菇属(Russula),是一种生长在独特土壤和气候环境条件下的野生菌根型食用菌。大红菇主要在夏季、秋季的林中地上群生或单生;菌盖直径为5 cm~12 cm,初呈平扁半球形,后平展至中间下凹,表面多为红色;菌盖腹面有菌褶,均匀、密集;菌褶为白色,老熟之后呈乳黄色;菌柄长度为 3.5 cm~5.0 cm,直径为 0.5 cm~2.0 cm,呈白色,圆柱形,中空;菇脚矮圆状,且为实心[2]。其子实体味道鲜美,营养丰富,富含黄酮类、脂肪酸、甾醇、多种人体必需氨基酸、蛋白质、多糖和萜类等生物活性物质[3],具有补虚养血、滋阴、清凉解毒、抗肿瘤的功效,是一种稀有、名贵的食(药)用菌,素有“南方红参”的美称[4]。在我国其主要分布在福建、河南、广东、广西、湖北、江西、云南、陕西、四川等地区,其中广西地区的红菇主产于玉林容县、钦州浦北县、梧州藤县[5]。

据《本草纲目》记载,“红菇味清、性温、开胃、止泻、解毒、滋补、常服之益寿也”[2],可见红菇早在明代就被古人食用。在福建闽南地区,妇女分娩时必食红菇鸡汤补充营养,此外红菇在东南亚国家也很受欢迎[6]。

随着人们生活水平的不断提高,大红菇的营养、药用价值备受重视,市场需求旺盛。然而,大红菇目前尚无法进行人工栽培,且野生产量不稳定,无法满足市场需求。经查阅大量文献发现,目前关于野生大红菇的研究大部分集中于生态、分类、资源、营养成分和功效等方面[7],鲜有关于人工促繁增产方面的研究。红锥树林下特有的微环境是大红菇生长发育必不可少的条件。想实现大红菇增产,唯有在野生大红菇原有的生态环境基础上,通过多种方法进行人工干预,包括去除过密林木枝条、适当去除杂草灌木、调节枯枝落叶层、增大土壤湿度和肥力等[8]。

因此,于2020年至2021年期间,笔者根据大红菇的生物学特性,结合当地农民群众的丰富经验,对广西容县一片盛产野生大红菇的红锥树林进行林地改造试验。随着改造时间推移,大红菇产量明显增加,在林况较好的林地中,每667平方米采收量高达120 kg。大红菇干品市场售价约为1 200元/kg,经计算每667平方米产值超过万元,给当地林农带来较好的经济效益。通过对此次试验进行归纳总结,为实现野生大红菇的科学增产提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地点

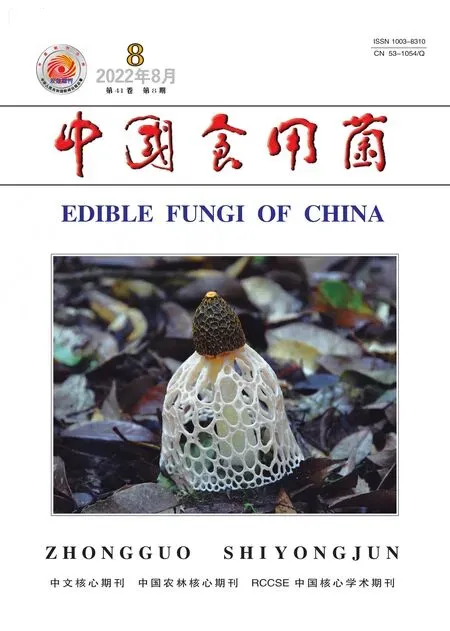

试验地点位于广西玉林市容县浪水镇泗河村,选取野生大红菇产量相对稳定的出菇林地。该林地的优势树种为红锥树(Castanopsis hystrix Mig.),海拔为150 m~300 m,朝向南,坡度约30°。避开温度过低的山顶和风力较大的山坡,选择温度较高的下山坡地。该红锥树林地产出的野生大红菇子实体见图1。

图1 野生大红菇子实体Fig.1 The fruit bodies of wild Russula alutacea

1.2 试验设计

按试验地点条件选择9块试验林地,每块为667 m2。调整试验参数进行试验设计,详见表1。

表1 试验参数设计Tab.1 The design of experimental parameters

如表1所示,4个试验组处理以标准改造方法[9]调整林地郁闭度、灌草盖度、落叶厚度,添加不同质量的草木灰有机肥,进行增产试验,每个处理设置2个重复。空白对照(CK)为1块667 m2不经任何处理的原始出菇林,测定其林地郁闭度、灌草盖度、落叶厚度。野生大红菇成熟后采摘其子实体,记录大红菇的子实体经济性状和产量数据,并进行数据分析。

1.3 试验方法

1.3.1 林下环境改造

初春进行林下透光整理,砍除生长过于密集且树体不良的非目的树种,调整林地郁闭度分别为0.70、0.75、0.80、0.85,探索促进野生大红菇生长的最佳光照强度。

通过砍伐灌木杂草,调整灌草盖度分别为10%、15%、20%、25%,探索最佳灌草盖度。

红锥树林地土壤营养成分主要来源于枯枝落叶层,属于浅层营养;当枯枝落叶较少时,土壤肥力低,会降低大红菇的产量和品质;枯枝落叶过多时,又降低地面温度,同样会降低大红菇产量[10]。在落叶堆积的时候扫掉一些落叶,调节落叶厚度分别为 1.0 cm、1.5 cm、2.0 cm、2.5 cm,探索最佳落叶厚度。

1.3.2 添加有机肥

野生大红菇一般生长于红棕色土壤,这种土壤富含腐殖质、疏松透气、保水性好[8]。观察发现,大红菇出菇位置的土壤为团粒状,由枯枝落叶的残留物与原始土壤结合而成,有机质含量丰富;经测量其腐殖层厚度为0.50 cm~6.00 cm,湿度为40%,pH为 4.5~6.5。

草木灰属于有机肥,能缓释增加土壤有机质含量,同时提高土壤蓄水能力,保持表层土层湿度,利于菌丝萌发扭结成原基并出菇[11]。通过在土壤中均匀添加适量草木灰探索其最佳施用效果,每667平方米草木灰添加量分别为50 kg、100 kg、150 kg、200 kg。

1.3.3 测定指标与方法

在每个待测区随机选择个3点(每个点面积为1 m2),记录野生大红菇子实体经济性状及单位面积产量。

取第一潮菇的20朵子实体,用游标卡尺测量子实体菌柄直径及长度、子实体长度、菌盖直径,称量单菇质量及产量。

1.3.4 数据分析

采用SPSS 18软件分析试验数据,评估不同处理间差异显著性 (P<0.05)。

2 结果与分析

2.1 不同处理对野生大红菇子实体经济性状的影响

通过设置不同的试验参数,探究其对野生大红菇子实体经济性状的影响,结果见表2。

表2 不同试验参数下野生大红菇的子实体经济性状Tab.2 The fruit body economic characters of Russula alutacea under different experimental parameters

由表2可知,处理3的单位面积子实体数量和单菇质量最高,分别为30个/m2和45.2 g。从大红菇的子实体经济性状(子实体长度、菌盖直径、菌柄长度和直径)上看,所有处理的子实体均较好,其中处理3的大红菇菌盖最大、菌柄最粗,品质最优。而空白对照(CK) 的单位面积子实体数量和单菇质量最低,分别为9个/m2和35.6 g;且采收的大红菇子实体大多具有菇脚长、菇盖薄且小的特点,相较之下产量低、品质差。

2.2 不同处理对野生大红菇产量的影响

通过设置不同的试验参数,探究其对野生大红菇产量的影响,结果见表3。

表3 不同试验参数下野生大红菇的产量Tab.3 The yield of wild Russula alutacea under different experimental parameters

由表3可知,产量从高到低排序为:处理3>处理4>处理2>处理1>CK。处理3采用标准方法改造林地,郁闭度为0.8,灌草盖度为20%,落叶厚度为2.0 cm,每667平方米土壤中添加草木灰有机肥150 kg,每667平方米的野生大红菇产量可高达120 kg,效果最佳;其中8月份、5月份的产量较高,分别为40 kg、36 kg。空白对照(CK) 的大红菇子实体产量最低,每667平方米仅产出30 kg。

3 小结与讨论

在实际操作中发现,林地郁闭度、灌草盖度、落叶厚度对野生大红菇的生长发育影响很大。因为光照还可以通过提高地面的温度而间接影响大红菇的出菇和生长[9],所以林地郁闭度对大红菇的生长和品质影响最为关键。少量的光照即可满足其的生长发育,过多的光照反而会抑制其生长。当林地郁闭度为0.8,灌草盖度为20%,落叶厚度为2.0 cm时,其光照强度、通气量、土壤湿度最适合大红菇菌丝生长、扭结成原基并出菇,产量增加较为显著,且品质佳。而未经林地改造的原林地中,郁闭度、灌草盖度、枯枝落叶厚度等参数数值均较大,因此出菇数量明显下降;且由于光照和通气量不足,大部分子实体为菇脚长、菇盖薄且小的次等菇,品质差,价值低。此外,向土壤中适量添加草木灰,可在增加土壤有机质含量的同时提高土壤蓄水能力,保持表层土壤湿度,促进大红菇菌丝萌发,提高子实体产量[12]。

已有研究报道,在雨水充足的春、夏季节,林下空气湿度维持在80%~100%,土壤含水量维持在40%以上,大红菇的产量明显增多;秋季降雨量偏小,产量也随之降低[13]。而在实际的观察中也同样发现,大红菇出菇前的天气变化规律多表现为,先经数天光照充足的晴朗天气,后经晴朗、降雨的交替天气变化。在这种高温、湿润的林下环境中,大红菇的菌丝能快速扭结,形成子实体,产量明显增多。温度与大红菇生长发育有着密切关系,温度过高或过低均无法出菇[14]。因此,在容县地区温度、湿度较合适的5月和8月,大红菇产量较高,而9月和10月产量均降低。

大红菇的出菇和生长离不开与其共生的红椎树木根系,与林木根系共生时,菇柄基部着生多条索状菌丝,呈“根系”分布,与植物根系缠绕相连,结合成为共生菌根;菌丝扩大了林木根系的吸收表面积,根系又为大红菇的生长提供了微量元素、氮化合物、碳水化合物等营养物质[15];共生根系的量直接决定了大红菇的产量[16]。因此,促进林木表层毛细根的生长也是人工增产大红菇的重要措施,可作为促进增产的新的研究方向。此外,野外存在山蟑螂等虫害啃噬其菌丝、子实体的问题,若处理不及时亦会造成严重减产,因此研究虫害防控也是实现大红菇人工增产的重要途径。