工程材料基础综合性实验的探索与实践

高 圆 孙巧艳 白 宇 李烨飞 席生岐

西安交通大学材料学院,陕西 西安 710049

创新人才培养是建设人才强国的当务之急,国家对创新型人才培养的要求不断提高,创新教育已经成为新时代高等教育的重要任务。实践教学是人才培养的重要环节,是理论知识与工程实践的纽带桥梁。在教育部下发的《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》中,要求高等学校要进一步加强实验教学等核心实践环节,不断与时俱进,更新实验教学内容,改进实验教学方法,同时增加综合性与创新性实验,给大学生创造更多动手操作的机会,以提高大学生的创新实践能力,为培养大学生的独立研究能力打下坚实的基础。在《普通高等学校本科教学工作水平评估指标体系》中,明确了综合性设计型实验标准,对包含综合性设计性实验的课程占有实验课程总数的比例和效果也提出了具体要求。

能源、信息和材料是现代社会的三大支柱,因此学习并掌握工程材料的基础知识对于工科院校大机类学生来说有深远意义。工程材料基础是我校材料学院面向机械、能动、航空航天等非材料专业开设的大面积专业基础课程,每年授课学生近千人。本课程从工程材料的分类、应用和失效方式讲起,以金属(包括碳钢、合金钢、铸铁和有色金属)、陶瓷、高分子和复合材料及其工程应用为讲解对象,阐明材料的成分、组织结构、性能之间的关系,培养学生根据零构件设计的性能指标选择合适材料,做到“知材、懂材”并能合理使用材料。该课程的理论性及实践性均很强,在工程材料基础课程教学体系中,实验教学是其重要环节,占总课时的12.5%。对大机类非材料专业本科生来说,如何在课时有限的材料类课程的学习中,加深理解材料基本知识并提升学习兴趣,实验教学环节发挥着举足轻重的作用。因此,工程材料基础实验教学是本课程的重要组成部分,对于加强课程理论知识的融会贯通、提高学生分析解决问题的能力以及创新能力具有很重要的作用。

随着各高校对实验教学环节改革的不断深入,实验教学正面临着新的变化,已从过去单一的演示验证性实验发展为综合性、设计性和创新性三种类型的实验。各高校机械工程材料课程组已经相继启动实验教学改革,针对该课程实验教学中所存在的问题进行认真分析,从实验教学理念、实验教学模式、实验室建设、实验内容和教学方法等方面进行改革,实践和探索创新型的综合性实验模式。

一、综合性实验的改革思路

我校工程材料基础课程包含3 个课内实验,分别是实验1 金相试样的制备和金相显微镜的使用(2 学时);实验2碳钢和铸铁平衡组织与非平衡组织的观察与分析(2 学时);实验3 碳钢热处理及组织与性能测试分析综合实验(4学时)。实验1和2以演示性、验证性的小型实验为主,综合实验3形式为教师将热处理工艺设计好,学生按指定的工艺进行热处理操作,验证设计好的组织和性能。这种实验形式仍以验证性为主,学生对热处理原理和工艺路线的制订并没有深入理解,自主探究和思考的机会很少,不仅不能契合现代化的人才培养理念,也无法积极促进培养学生的动手能力、分析解决问题的能力和创新实践能力。

工程材料基础原有热处理综合实验使用的材料为常见的45钢和T12钢,这类碳钢材料淬火后快速发生马氏体转变,强度和硬度迅速提高,其强化机制为马氏体相变强化。而另一类重要的工程材料铝合金强化方法之一为时效强化,淬火后在室温或低温加热下保温一段时间,随时间延长其强度、硬度才会显著升高。碳钢的马氏体相变强化和铝合金的时效强化均为工程材料基础课程的重、难点知识,学生学习时仅被动接受,理解起来较为抽象。为了让学生亲自探索碳钢和铝合金不同的强化机制,加深对该知识点的理解,在实践环节开展了综合性探索实验环节,设计了“急性子的钢与慢性子的铝合金热处理强化机制研究”这一开放性实验课题,供学生探索研究,以加深学生对材料四要素成分—工艺—组织—性能四者之间关系的理解和认识,提高其研究材料的兴趣,培养学生探索研究能力和解决实际工程问题的能力。

二、综合性实验的实践与效果

综合性实验的组织过程如下:教师在课堂布置选题,学生自由申报,教师根据学生报名情况分组(2-3 人一组),指定专门教师进行实验指导和仪器操作培训,学生在教师指导下独立完成学习任务,在课程结束前在班级用PPT 汇报学习的成果或者提交研究报告。整个综合实验由学生独立完成,学生自己操作实验仪器设备;教师起引导作用,充分调动学生的积极主动性,提高学生学习知识的主动性和创新实践的能力。

具体实施过程为:(1)准备样品。用线切割切取7075 铝合金和45 钢试样,依次用180,400,600,800 目砂纸从粗到细进行粗磨和精磨,然后在抛光机上进行抛光,至样品表面为光亮的镜面。制样完成后,用4%硝酸酒精进行腐蚀以显示组织,然后在金相显微镜下观察组织,之后用显微维氏硬度计分别对铝合金和碳钢硬度进行测量。(2)热处理。分别对铝合金和碳钢样品进行淬火处理。45 钢在850℃下保温12min 水冷;7075 铝合金在480℃下保温1h 水冷。热处理后,再对样品进行精磨、抛光。接着对45 钢样品进行腐蚀并观察组织,记录刚刚淬火后的铝合金和碳钢表面维氏硬度。(3)每天来测量一次硬度,连续1周直至铝合金的时效强化消失。

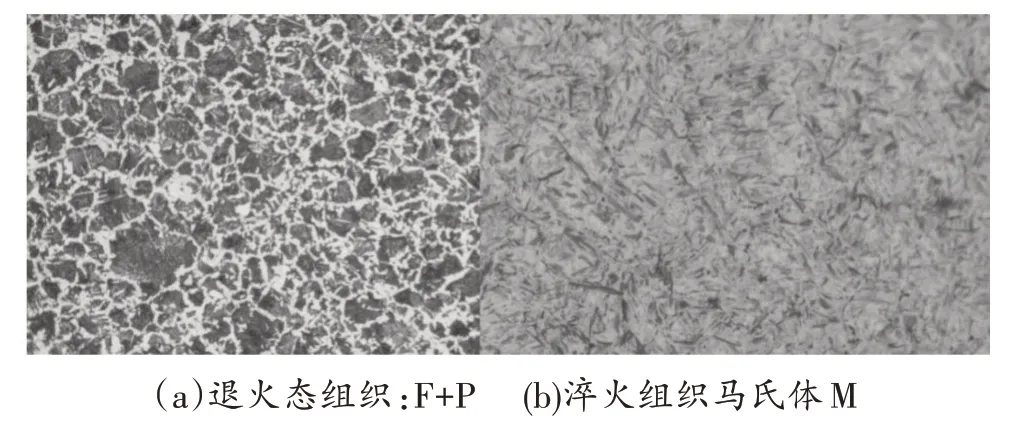

首先对45钢淬火前后的组织进行观察和分析,如图1 所示。由显微组织可以看出,45 钢退火态的组织为黑色的珠光体和白色的铁素体,硬度约为225.6HV;淬火后组织为片状和板条状混合形态的马氏体,硬度为744.5HV。由于马氏体转变温度低,转变速度快,只发生铁素体的晶体结构转变,而碳原子来不及重新分布,被迫保留在马氏体中,其碳的质量分数与母相奥氏体相同,因此马氏体是碳在α-Fe 中的过饱和固溶体,具有体心正方结构。大量碳原子的过饱和造成原子排列发生畸变产生较大内应力,因此马氏体具有高的硬度和强度。

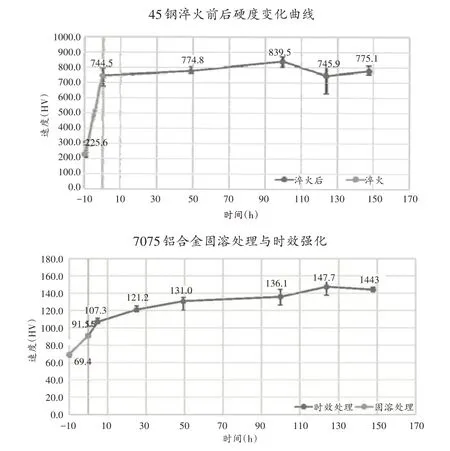

对45 钢淬火后的硬度连续测量1 周,结果如图2 所示。45 钢在淬火后硬度直接增加为退火态的3.5 倍左右,并在之后的几天硬度均维持在800HV 上下,没有时效特性。硬度的浮动可能是由于组织不均匀引起的。

7075 铝合金淬火前后的硬度变化曲线如图3 所示。铝合金退火态硬度为69.4HV。将其加热到高于固溶线的某一温度并保温一段时间后,得到均匀的单相α 固溶体,再将其放入水中迅速冷却,使第二相θ(CuAl)来不及从α 固溶体中析出而获得过饱和的α 固溶体组织,这种处理称为固溶处理(即淬火)。此时由于α 相产生固溶强化,使该合金的硬度略提高到91.5HV,硬度仅增加30%。之后把淬火后的铝合金在室温下放置4 小时,其硬度提高到107.3HV,相较于退火态增加了54%;之后几天因时效强化每天硬度缓慢增长,至固溶处理后第6天达到硬度最大值147.7HV,约为退火态的2 倍。

铝合金时效强化的实质,是过饱和固溶体的脱溶分解过程。当铝合金淬火后得到过饱和固溶体,是处于不稳定状态,有析出第二相的倾向。但在室温或加热较低温度下,由于溶质原子移动缓慢,在固溶体内形成许多区域极小的溶质原子偏聚区(GP[I]区、GP[II]区),造成晶格严重畸变,使位错运动受阻,从而促使合金强度明显提高。若时效温度过高或保温时间过长,溶质原子偏聚区转化为过渡相θ’,使得晶格畸变减弱,则合金开始趋向软化。当最终形成稳定化合物θ 相,并从固溶体中析出,此时合金强化效果消失,即产生“过时效”。由于室温下溶质原子能量不高,所以过时效现象并不明显。

马氏体相变强化和固溶时效强化是金属材料重要的两大类强化机制,也是工程材料基础的重点和难点内容。通过“急性子的钢与慢性子的铝合金热处理强化机制研究”这一综合性实验,学生从“被动接受”转变为“主动探索”,加深了对所学理论知识的理解。在课堂上,学生学到的这部分知识比较抽象,不容易理解,如果不亲自观察到典型材料的组织特征并测量硬度,是很难深入理解金属材料热处理工艺与组织和性能之间的关系的。通过“急性子的钢与慢性子的铝合金热处理强化机制研究”这一综合实验,学生对碳钢和铝合金两种材料亲自进行热处理、测量硬度和观察金相组织,分析实验结果可以发现碳钢和铝合金呈现不同的热处理强化规律是其内部不同的组织变化所引起的,这使学生能够深刻体会材料成分—组织—工艺—性能四者之间的联系,这也是工程材料基础课程贯穿始终的一条主线。能把理论知识应用到分析和解决实际问题上,这才是人才培养要达到的真正目标。

工程材料课程综合性探索实验的开展进一步拓展了学生的知识面。通过完成综合性探索实验,学生的视野不再局限于书本上抽象的理论知识,而是通过亲自探索和分析,对碳钢和铝合金不同的热处理强化现象背后的机制进行深入研究和思考,这就对课本所学知识进行了补充和拓展。综合性探索实验也培养了学生研究分析问题的能力,提高其主动思考的积极性,为以后开展科研工作奠定了重要的基础。从进入实验室开始,教师进行设备仪器和安全注意事项的讲解后,学生就自己独立动手操作实验设备,学会了热处理炉加热保温制度的设定、淬火操作、使用显微维氏硬度计和洛氏硬度计测试热处理前后的硬度,独立按照金相样品制备步骤(包括磨样、抛光和浸蚀)制备出质量较高的金相试样,熟练使用金相显微镜进行显微组织观察和分析。在整个实验过程中,热处理操作和金相试样制备存在一定的难度,很多学生都是重复做了很多次实验才做出合格的试样。学生还主动总结分析实验过程中遇到的异常情况,一位学生在他的研究报告中这样写道:“本次实验最大的问题是测量硬度的异常。因为当时已经发现了碳钢硬度较往常大,但以为是随机误差,所以就多测了几组,没有意识到可能是仪器设置的错误,下次遇到异常数据应该换个角度多想想。”工程材料基础综合性实验作为本科生毕业设计之前的一次研究性实验,为其以后开展科研工作积累了宝贵的经验和培养了科学研究思维。

三、结语

工程材料基础综合性实验的探索与实践是为了培养创新型实践人才而开展的一次教学改革活动,课程组紧密结合课程重难点内容,设计了“急性子的钢与慢性子的铝合金热处理强化机制研究”供学生探索研究。通过自主设计实验方案、完成实验操作、分析实验结果、撰写实验报告,学生从“被动接受”转变为“主动探索”,不仅了加深了对课程知识点的理解和认识,也培养了其动手能力、分析问题和解决问题的能力以及创新性思维。未来的教学工作中,课程组计划结合课程内容,设计更多趣味性、有内涵、有深度的实验研究题目供学生选择,将这一有意义的工作持续开展下去。