指向核心素养的ST双螺旋实验教学设计初探

——以“电流的热效应”为例

刘太娟,李先全

1.重庆市南渝中学校,重庆 400010 2.重庆市南开中学校,重庆 400030

1 问题的提出

物理实验教学是发展学生核心素养的重要载体,具有独特的趣味性和实践性。在教学过程中,物理实验教学脱离情境的情况普遍存在,加重了学生思维负担的同时,也使物理实验教学失去了其应用价值。为了最大程度地发挥物理实验的教学价值,培养学生的科学思维,教师需要不断地创新实验教学方法。基于此,笔者提出了指向核心素养的ST双螺旋实验教学方法。

2 “ST”的含义

“ST”是 “Scene”和 “Thought”的 缩 写 ,Scene为情境之意,Thought为思维之意。本文提出的ST双螺旋实验教学方法,是指将情境和思维作为课堂两大线索协同推进,聚焦学生的思维发展,发展学生核心素养的物理实验教学方法。

情境在组织课堂教学的过程中有着不可或缺的作用,它不仅可以将课堂环节组织成一个有机体,更为重要的是为课堂核心教学内容搭桥引路,既将情境指向思维的发展,又将思维发展的结果指向更为深远的情境之中。深度挖掘情境的作用,与思维发展的核心教学指向相结合,可以有效化解学生的认知负担,培养其从情境中抽象出物理模型,将物理知识运用于生活实践的能力,培养学生的核心素养。

3 课例分析——“电流的热效应”

3.1 ST双螺旋实验教学结构(图1)

图1 ST双螺旋结构

3.2 以情境为引入,激发探究兴趣

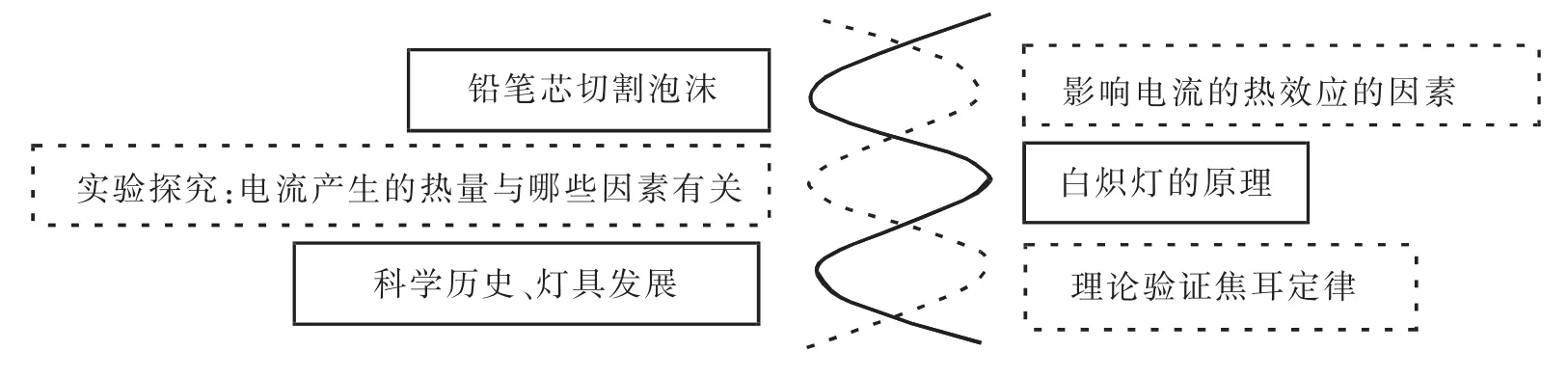

恰到好处的情境创设可以带领学生迅速进入最佳的学习状态,精准地将学生带领到课堂主题之中。在“电流的热效应”一课中,教师采用如图2所示的实验进行课堂导入。首先,教师展示一根铅笔芯并提问“脆弱的铅笔芯能将泡沫砖切断吗”。接着,教师演示用铅笔芯切割泡沫砖,结果铅笔芯断裂,泡沫砖几乎没有变化,实验失败。接下来,教师将铅笔芯放上“魔法台”,再次尝试用铅笔芯切割泡沫砖,实验成功。学生不由地发出了“真丝滑”的感叹。此时,学生的注意力已经牢牢被“丝滑”体验所吸引,迫不及待地想要进行进一步的探索。至此,通过铅笔芯切割泡沫砖的情境创设引入本课的学习主题——“电流的热效应”。

图2 铅笔芯切割泡沫砖装置图

3.3 以情境为线索,探寻物理本质

初中阶段的教学回避了焦耳定律中电热与电流、电阻、通电时间的关系的来历和探究历程,不利于学生知识根基的建构,也不利于学生科学思维的培养,因此在本课中教师以引入情境为线索,设计创新实验,带领学生共同探寻电流的热效应的本质。

【探究步骤1】提出问题与假设

教师继续挖掘“铅笔芯切割泡沫砖”的情境价值,进一步追问“如果想要使铅笔芯更丝滑地切割泡沫砖,可以怎么做”。学生基于已有的情境体验很容易答出“增大电流”“增大通电时间”“换成电阻更大的铅笔芯”等。教师演示“增大电流”“增大通电时间”和“换成电阻更大的铅笔芯”,发现通过以上改变可以使铅笔芯热到发“红”。白炽灯就利用了这样的原理,此时教师简要介绍白炽灯的发光原理和由来。

【探究步骤2】设计实验与制订计划

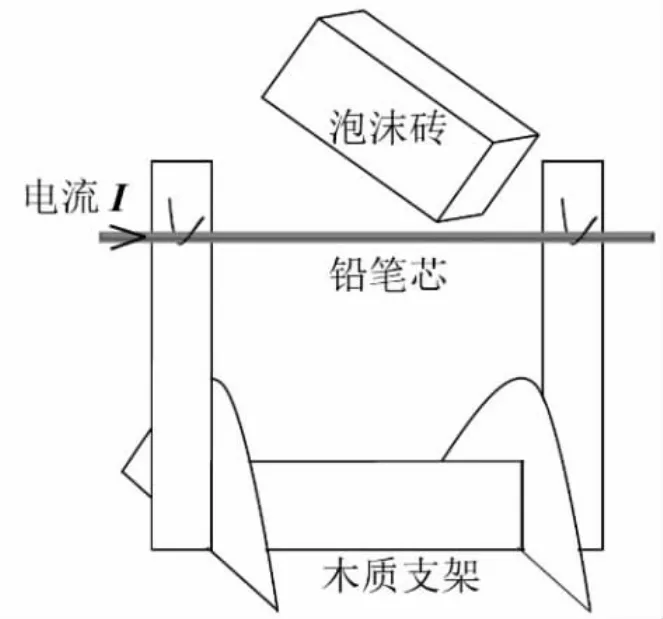

结合以往的学习经验,学生能够通过合作讨论得出实验探究的主要思路,教师需要带领学生对实验方案进行进一步的优化,共同解决如下实验困难(表 1)。

表1 实验困难及解决办法

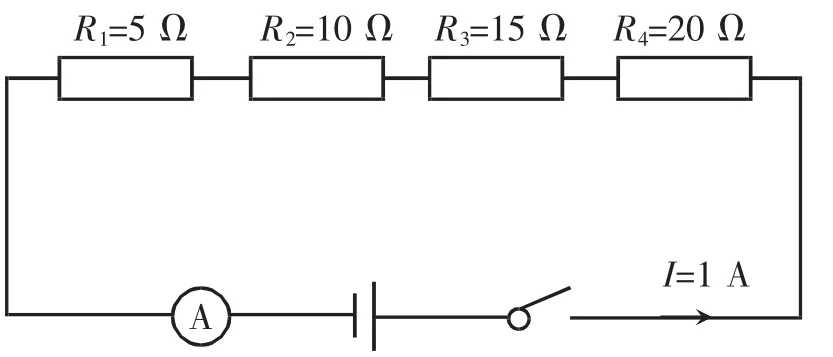

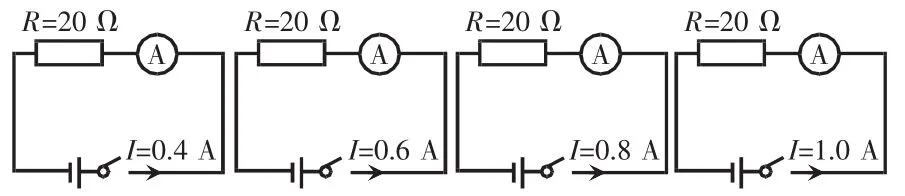

图3 探究电热与电阻的关系实验电路图

图4 探究电热与电流的关系实验电路图

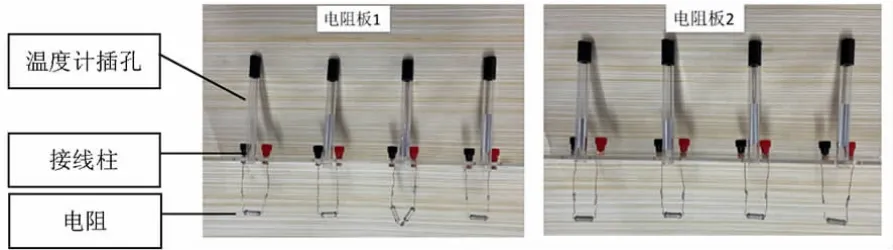

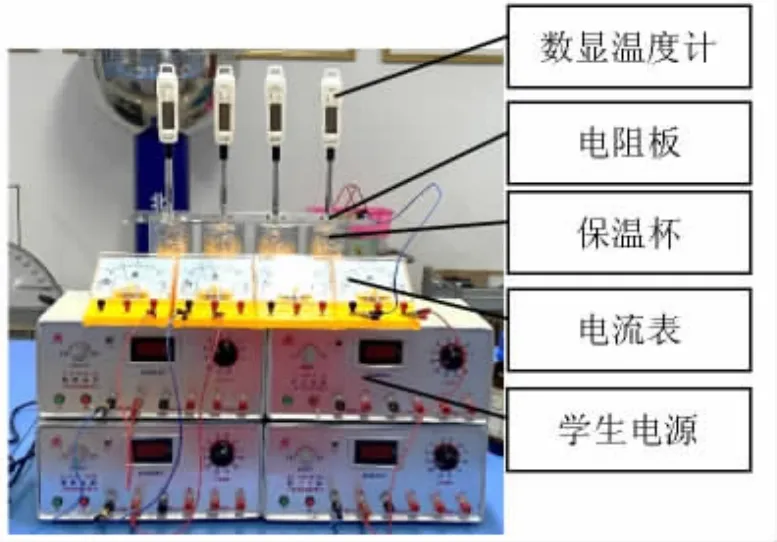

实验器材:学生电源4个,电流表4个,自制电阻板2个(电阻板1上固定 4个电阻:5 Ω、10 Ω、15 Ω、20 Ω, 电阻板2上固定 4个均为 20 Ω 的电阻,如图5所示),保温杯8个,数显温度计4个,计时器1个,煤油和导线若干。实验装置如图6所示。

图5 自制电阻板示意图

图6 实验装置图

【探究步骤3】进行实验,收集数据

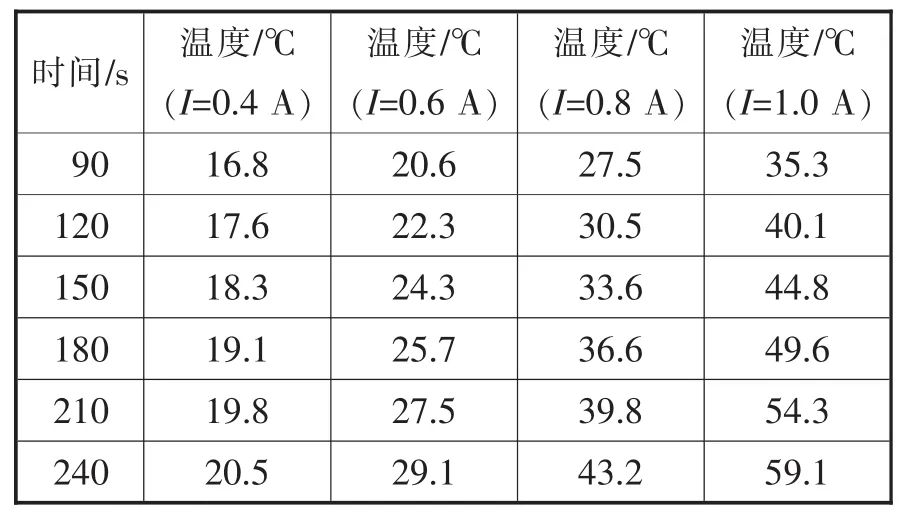

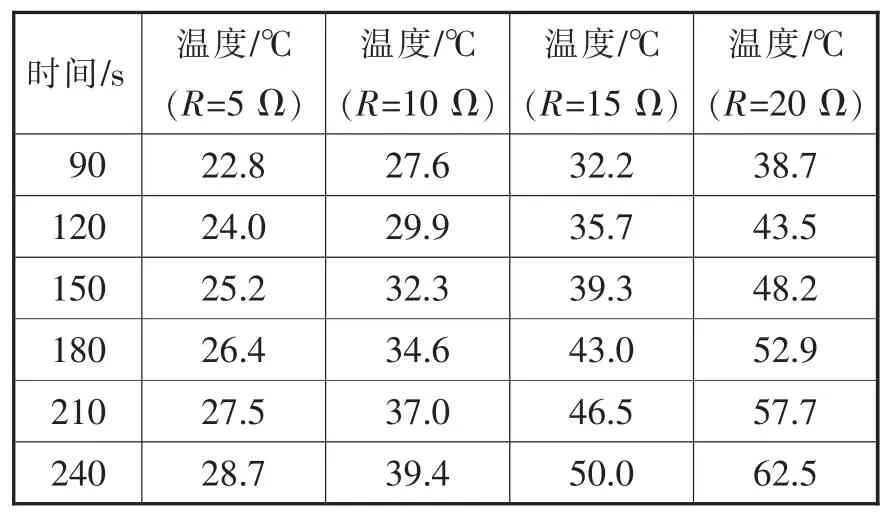

连接好电路后,通过手机投屏演示实验和展示温度计示数,学生记录并处理数据,开始加热90 s后每隔30 s记录一次温度计示数,直至240 s结束实验,实验数据如表2、表3所示。

表2 电阻相同、电流不同时煤油的升温情况(R=20 Ω)

表3 电流相同、电阻不同时煤油的升温情况(I=1 A)

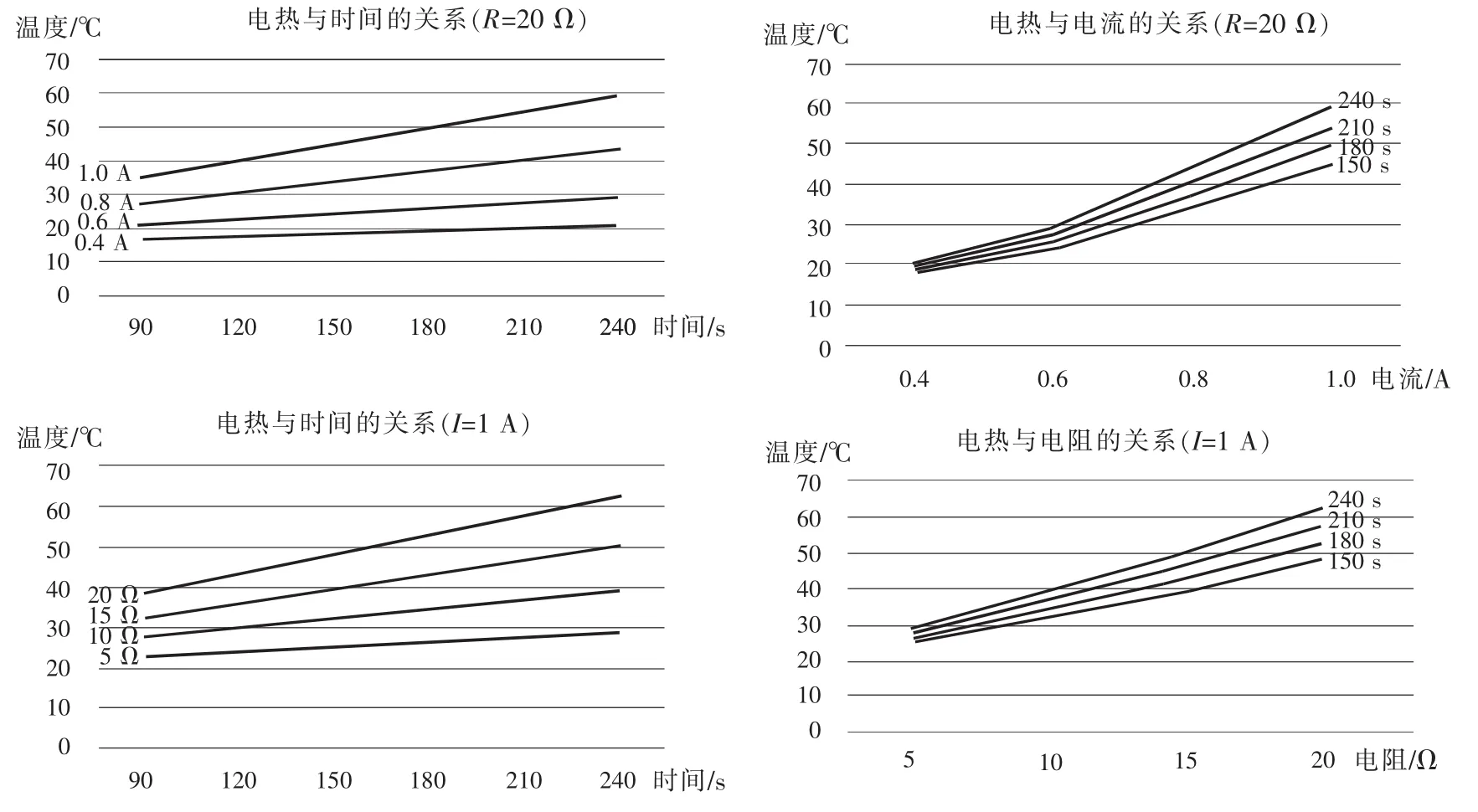

为了更直观地观察自变量和因变量之间的关系,教师事先邀请一位学生作为数据记录员,将实验数据记录到电子表格当中,数据记录完成后用Excel现场处理实验数据,得到图像如图7所示。

图7 实验数据图像

学生通过图像总结出:①其他条件相同时,电热的大小与通电时间成正比;②其他条件相同时,电热的大小与电阻成正比;③其他条件相同时,电热的大小可能与电流的平方成正比。由此进一步猜想电热的大小与电流、电阻、通电时间的关系是:Q=IRt。

【探究步骤4】分析论证

教师提问:根据上述图像走势提出的Q=IRt是否一定正确?

学生很容易发现,虽然经过了实验探究,但是目前为止Q=IRt仍然是进一步的实验猜想,电热的计算公式也可能是Q=CIRt(C为某一常数),或者 Q=IRt等。

教师再问:如何验证哪个电热计算公式才是正确的呢?

学生提出可以通过代入实验数据进行检验的方法来确定最终的电热计算公式。

教师布置任务让学生自主选择其中一组数据进行验证:

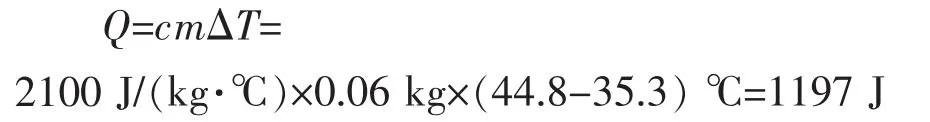

以实验数据R=20 Ω,I=1 A,加热时间从90 s至150 s为例:

电热的大小:

Q=IRt=(1 A)×20 Ω×60 s=1200 J

煤油吸收热量的多少:

在误差允许的范围内,Q=IRt的猜想是正确的。为了使探究结果更具普遍性,需要再结合多位学生的计算结果,最终得到实验结论:电流通过导体所产生的热量与电流的平方成正比,与这段导体的电阻成正比,与通电时间成正比。

【探究步骤5】评估、交流与合作

在分析论证步骤中,势必有少数学生会得出Q≠IRt的错误结论,排除操作错误和计算错误的可能,还有两大主要原因:一是电阻刚通电时,电热主要用于电阻本身温度的升高,因此煤油吸热的多少与电阻本身产生的热量差值较大;二是液体温度升高到一定程度后散热加快,导致煤油放热快。由于学生并不具备解释该问题的知识基础,教师将实验方案的评估、交流与合作布置为课后作业。

3.4 以情境为延伸,感悟科学精神

教师围绕科学历史和灯具演变的情境,带领学生感悟科学工作的不易,培育学生对科学工作者和科学精神的崇敬。即使使用了创新实验设计和信息技术手段,我们仍然很难在短时间内准确得出焦耳定律,也很难对某些非正常数据进行解释,焦耳又是如何在研究环境和技术均落后的情况下得出正确结论的呢?这个问题引人深思。毫无疑问,焦耳定律的发现为白炽灯的发明奠定了基础,利用电流的热效应来工作的白炽灯为人类照亮了整个20世纪,随着现代科技的发展,LED等多种光源相继出现,这都要归功于无数科学工作者的付出,虽然物理课堂有限,但科学家对定量的追求、对真理的追寻是无限的。

4 实践反思

本课的设计情境连贯,思维发展作用显著。S线与T线紧密结合,共同构成了一支紧密缠绕的ST双螺旋结构。S线增强课堂趣味性的同时,将课堂中的各个环节串联成了有机整体,而T线又赋予了物理教学灵魂,两者的结合使得课堂“形”“神”皆聚,能够高效帮助学生认识物理规律,学习物理知识,达到事半功倍的教学效果;更为重要的是,ST双螺旋实验教学方法以情境为依托,能够产生良好的育人效果,帮助学生认识到科学研究在社会发展进程中的重要作用,培养学生尊重科学、崇尚创新的科学态度。