王铎与图形的“先在”

邱振中

王铎是唐代以后书法史上具有重要影响的人物,但他在形式上的创造没有得到后人的认真梳理。本文从其作品中最重要的,也是最具个人特征的构成展开,以求从图形层面开始,获得对王铎更深入的认识。

研究中,除了对王铎创造力的惊叹,还发现其作品为深入讨论某些重要的理论问题提供了启示。例如书法创作中关于“先在”的问题。“先在”不是一个新词,但我重新进行了定义。它指的是书法的各种构成尚未充分呈现时潜在的构成的阈限。构成“先在”的原因是什么、如何确定它的范围、如果超越这个范围需要一些什么条件等,这些问题引发了许多思考。“先在”既指书法的全体,也可以对书法的各个要素(如笔法、章法、字结构,或其细目)的“先在”单独进行思考,它们的汇合,即成为对书法整体的“先在”的认识。

本文分为两部分,第一部分阐述王铎在书法构成上的主要贡献;第二部分从王铎独特的贡献出发,讨论与“先在”有关的问题以及王铎与“先在”的关系。

第一部分 王铎:构成的创造

一 空间的开放性

王铎的行草书作品给人最强烈的印象,是跳掷腾挪,大气磅礴,激烈、突兀,出人意想。数百年来,在气势上很少有人能与其相颉颃(图1)。此外,王铎的大部分作品随机生发,图式变化丰富,构成多有原创性,如明清以来盛行的行草条幅作品,绝大部分构成的类型、样式都为王铎首创。这些特点,首先来自他对空间的处理。

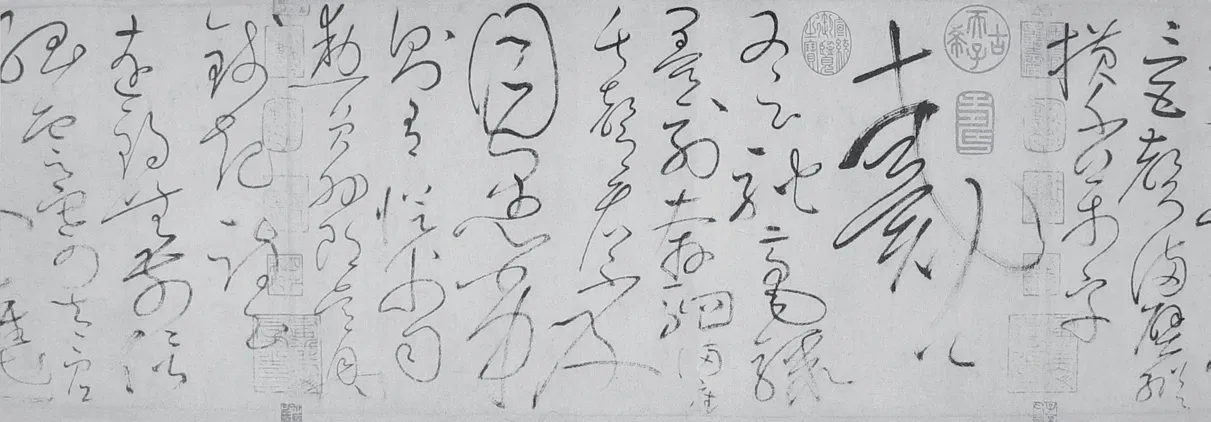

图1 [清]王铎,临张芝帖

书法作品由笔画分割的众多空间组成,我们把这些被分割的空间称为“单元空间”。这些空间的性质,决定了作品的空间品质。这些空间形状各异,他们各自的特征、组合的方式,决定了作品带给人们的感觉。单元空间的性质与空间的形状有关:

长宽接近的空间比较舒展,狭长形空间比较内敛(图2-1);含有直线边线(或接近直线)的空间容易产生疏朗的感觉(图2-2);平行的细长空间并列,宽度均匀时没有压抑感(图2-3);空间的闭合、挤压产生压抑的感觉(图2-4); 处于单字边缘的空间,封闭或与行间空间融合,对作品的开放性有重要的影响(图2-5);字内空间与字间空间性质相近者,具有更强的开放性(图2-6);少数紧迫的空间会影响到整个结构的开放性,如“吏”“籍”“后”(图2-7);密集而不均匀的空间有匆迫、压抑的感觉,如“秋”“飒”“忽”(图2-8);字结构中多个开放的空间也难以改变少数紧促空间带来的感觉,如“南”“盈”“浅”(图2-9)。

图2-1 [元]陆居仁,跋鲜于枢诗赞(左)

图2-2 [晋]五年司马成公权(中)

图2-3 [清]伊秉绶,隶书五言联(右)

图2-4 [明]傅山,双寿诗草书轴(局部)

图2-5 [唐]张旭,古诗四帖(局部)[北宋]赵佶,大草千字文卷(局部)

图2-6 [东晋]王羲之,想弟帖[唐]孙过庭,书谱(局部)

图2-7 [唐]杜牧,张好好诗(局部)

图2-8 [元]赵孟頫,秋声赋(局部)

图2-9 [元]杨维桢,城南唱和诗卷(局部)

书法史上,早期书写力求匀称,空间的舒展即包含于其中。做到匀称以后,随着自觉意识的发展,以及草书和行书的成熟,东晋以来对空间的处理逐渐分化为两条线索。 一条线索,是压缩一部分空间,扩大另一部分空间,形成疏密的对比,以王珣、黄庭坚、张瑞图等为代表。

王珣(350—401)《伯远帖》(图3)笔画繁复处不回避密集的排列,其他笔画能舒展并与此形成对比。字结构内部空间分为疏、密两类的作品开始出现。此后,字结构中空间大小的对比越来越强烈,但大空间不是由于摆布,而是由于笔势的自然引申而构成。如柳公权《蒙诏帖》(图4),大小空间相差悬殊,但小空间亦能舒展,作品并不显得拥挤。

图3 [东晋]王珣,伯远帖

图4 [唐]柳公权,蒙诏帖

黄庭坚(1045—1105)的草书作品中(图5)某些部分故意压缩,造成密集拥挤的感觉,其他部分则竭力伸展,笔画长度已经超过均衡匀称的需要。执意在传统之外开辟新的图式,摆布的用心至为明显。

图5 [北宋]黄庭坚,李白忆旧游诗(局部)

张瑞图(1570—1641)、黄道周(1585—1646)等压缩的意向尤为强烈。黄道周笔画集中处不厌其密,而张瑞图则疏处密处均竭力夸张(图6)。

图6 [明]张瑞图,后赤壁赋(局部)

另一条线索,以王羲之(303—361)为代表(图7),内部空间尽可能均分,边缘空间几乎完全敞开,与周边空间融合为一体;规定结构使各部分无法匀置时,每一部分保持各自的均分状态。这种随时均分的意识使王羲之的作品始终显得疏朗、开阔。属于这一系统的重要作品有褚遂良《枯树赋》、孙过庭《书谱》、颜真卿《祭侄文稿》《刘中使帖》等。

图7 [东晋]王羲之,频有哀祸帖

王铎作品除手卷外,多为大字长轴,他深知空间对比的作用。王铎想了很多办法创造大面积的空间,但在每一空间的舒放上,他又继承了王羲之的传统,不论大小,都细心调处,作品因此而具有一种少见的空阔(图8)。 王铎发展出丰富的控制空间开放性的技巧。

图8 两者空间的开放性质有明显的区别[北宋]米芾,贺铸帖(局部)[清]王铎,忆过中条语(局部)

只要有需要,随时可以创造大空间(图9-1);笔画密集时均分,保持空间疏朗(图9-2);空间狭窄时,即使做出反常的处理,仍然保持均分,“胜”字末笔几乎已经没有地方可以安排、“表”字末笔伸出字外,均不改变均分的原则(图9-3);作品中的小空间亦大方舒展,有时眼看局促的空间就要出现,总能笔触散开,化险为夷(图9-4);小空间边线尽量与周围尺度相关,创造舒展的感觉:“祖”左旁末笔由于长度与周围笔画有关,它所形成的小空间没有拥挤的感觉,“虞”中部长条形空间因为边长与周围尺度关系融洽而不觉拥挤(图9-5);疏密对比形式多变化,有时在单字内部发生,有时在两个字之间发生(图9-4)。

图9-1 随时创造大空间(左)

图9-2 笔画密集时空间均分

图9-3 在特殊情况下亦保持空间均分(中)

图9-4 [清]王铎,赠张抱一草书诗卷(局部)

图9-5 小空间边线与周围尺度相关(右)

此外,王铎在处理空间的开放性时,用笔亦有精彩的配合。

首先,就笔画形态而论,直线容易表现开张的气势,但会影响到线的质量。因为笔画的曲线轨迹是使线条凝重、丰满的关键,笔画的直线化必然会损害线质。王铎采用的方法,是增加轨迹的复杂性、平直笔画中夹以部分复杂笔画、在流畅中杂以艰涩,这样虽然多用直线而维系了运动的复杂性(图10)。

图10 [清]王铎,临王献之帖(局部)

自从汉简中连续转笔成熟,带来点画内部运动的丰富性,1邱振中,〈关于笔法演变的若干问题〉,载《书法的形态与阐释》,生活·读书·新知三联书店,2022年,第72—77页。笔法的内部运动在东晋时达到高峰,此后内部运动不断简化,导致线条越来越简单、平直。敏感的书写者设法对抗,像米芾、王铎等,即有意在行笔中增加动作,以弥补简化的损失。王铎的做法既带来结构上的开张,同时也是笔法上的创意,行进中的顿挫并非兴之所至,可以看作对简单、平直的笔画的救赎,但是王铎并没有一直停留在这种额外的弯折中——从结构来看完全是多余的动作,从而避免了从另一端带来的单调感。

人们书写时对空间的处理方式,是由书写习惯决定的,而决定习惯的是他们控制结构与空间的潜意识。

审察各种作品,发现空间的开放、舒展并不涉及复杂的技术,只关系到个人空间模式的建构,这在很大程度上取决于书写者对这个问题的关注。设想那些疏朗开放的书写者,当他们察觉到空间、结构的开阔与某些笔画落下的位置相关,每逢这种时候便谨慎处置,长久的关注变成习惯,进入潜意识中,便近于本能了。这是我们对书家作品中空间开放性差异的推测。

王铎随时保持对空间开放状态的意识(图11),边书写边审视空间状态。“斯”字左边处理均匀自然了,右边才可放心夸张;“表”字竖钩写完,地方没有了,书家不惜违反常规,把最后两笔移到结构之外来安排:任何情况下都不允许空间受到挤压。

图11 [清]王铎,临唐太宗帖(局部)

二 轴线

王铎作品的一个重要特点是激烈、动荡。造成这种状况,有书写时运动和节奏上的原因,也有结构上的原因,这里我们对其中两种构成元素作一分析。

首先分析轴线。在一个字结构上可以做出一条直线,标示其重心的位置(重心通过这条直线)以及这个字倾斜的状态。2邱振中,〈章法的构成〉,载《书法的形态与阐释》,第103—104页。当我们把一行字中所有单字轴线连接起来,便得到这一行的行轴线(字轴线不能在字间相交时,行轴线出现“断点”,“断点”起到调整轴线节奏的作用),行轴线反映了一行字衔接的状态。

单字轴线的状态和行轴线的衔接,对书法作品的审美性质有重要影响。轴线构成的拓展成为书法技法重要的组成部分。王羲之的轴线技巧主要是大倾斜度和轴线的灵活衔接,亦偶尔出现轴线的变异,它为后来的变化埋下了伏笔。

米芾在继承王羲之轴线技巧的基础上,夸张、灵活地加以使用,同时摆动的幅度加大。王铎在此基础上发展出丰富的轴线技巧。

1. 轴线倾斜程度的控制。

单字倚侧,是书写中频繁出现的现象,它造成一行字的飘摇、摆动,但一般书写中的倚侧幅度不大,而且有一定的规律,例如所有字都向一个方向倾斜相似的角度,便是一种常见的状态。书法作品中行轴线一般都有轻微的摆动,这使得作品生动有致,但王铎利用轴线的倚侧造成作品动荡的感觉,其幅度之大、变化之丰富、使用之频繁,书法史上无出其右。3同注2,第129—132页。

他人单字轴线倾角一般不超过6度,但王铎倾角超过10度的单字轴线常见,倾角最高达到25度(图12)。这使行轴线呈往返剧烈的折线,所谓“跳掷腾挪”,主要是这种轴线的作用。

图12 [清]王铎,临柳公权帖(局部)

手书文字,轴线连成严格的直线的可能性很小,行轴线呈折线才是常规,不过通常摆动的幅度不大。这时的作品安静从容,不激不厉。

动荡激烈的作品,行轴线为波动剧烈的折线。这种波动在王铎笔下远远超出了一般意义上的“生动”。作品中频频使用相邻轴线反向扭转的方法加大动荡的感觉,反向扭转(例如一字轴线顺时针扭转,下一字轴线逆时针扭转)使扭转角度为两轴线偏转角度之和。王铎作品中最高偏转达到32度(图13)。

图13 [清]王铎,忆过中条语(局部)

倾斜度相差这么大,便不仅是风格的差异了。这里有一种感觉方式的不同。王铎的动荡从感觉深处出发,而他人的激烈多靠迅疾、靠嘶哑的嗓音——这一套王铎运用得也很熟练。

2. 右倾轴线。

书写时单字容易产生向左的倾侧,这是由于我们使用右手书写的原因。右倾的现象很少出现。此外,左倾或右倾在整篇书写中是统一的,左倾和右倾夹杂的情况很少见。在书法创作中,倾斜通常无意做出,倾斜度也不大,平衡不难找回,但王铎采用的大倾斜度轴线,使作品不能不另外寻找控制平衡的办法。办法之一,用右倾轴线来找回左倾轴线造成的失衡。王铎作品中右倾单字轴线有时达到总数的三分之一(图14)。

图14 [清]王铎,洛州香山诗轴

3. 轴线的分拆:折线与断点。

在我们对轴线定义中,已经规定用一条直线来显示单字的欹侧,但是有些字结构无法用直线来显示其倾侧的状态。这些字结构,通常分为明显的上下若干部分(通常为两部分),这是可以用一条折线来代表他们的结构,在这里字轴线变成了折线(图15);如果弯折处错开(无法连接),则字轴线产生了断点(图16)。我们把这两种字轴线称为折线轴线和断点轴线。

图15 王铎作品中的折线轴线

图16 王铎作品中有断点的字轴线

折线轴线和断点轴线的本质,是作品中字结构分成上下若干部分,且指向不同。

折线轴线在作品中起到微妙的调整节奏的作用:一切照常,突然出现一个诡异的、被弯折的结构,连贯性被打断;但仔细体察,结构的推进并没有被打断,像河流撞上石壁,突然转过一个方向。断点轴线作用相似,但给人以更强烈的感觉。

在王羲之的作品中,有个别字内部结构有错动,无法用一条直线来表示它的倾侧,如《丧乱帖》中的“当”“贯”,上下两部分虽然距离紧密,但明显分为两个部分,而且各自有一条轴线,两条轴线在字间不相交;如李建中《土母帖》中的“者”字,字轴线也呈明显的折线形状(图17)。

图17 王羲之与李建中作品中的断点轴线与折线轴线

书法史上这样的例子极少,但王铎总能够把前人的偶得发展成自己的重要技巧。他在各种可能的场合加以调试,灵活处置,随机变化,以致一种技法在他手中很快呈现出各种不同的形态,成为日常使用的构成手段。例如“断点轴线”在王铎作品中丰富的表现。

4. 漂移:用笔画控制轴线位置。

当书写出现意外的情况,比如说随着书写的推进,突然发现结构完成后轴线将不在原来设定的位置上,这时便需要“挽救”。4如颜真卿《述张长史笔法十二意》:“又曰:‘补谓不足,子知之乎?’曰:‘尝闻于长史,岂不谓结构点画或有失趣者,则以别点画旁救之谓乎?’长史曰:‘然。’”此文虽被认为是伪作,但仍然反映了前人对失误和补救的认识。见《历代书法论文选》,上海书画出版社,1979年,第279页。王铎创造了一些精彩的例子,作品已经出现问题,但借助于后续笔画,对几乎不可能改变的轴线位置进行了调整5同注2,第150—152页。(图18)。 我们把这种现象称作轴线的漂移。

图18 王铎利用笔画调整轴线的位置

这意味着一种全新的技巧。它让书写者获得一种信心:一切失误、偏离都可救援,而且还可能因此而产生全新的意趣和构成。

5. 二重轴线。

王铎在轴线的运用上别有会心。

王铎作品经常出现“二重轴线”现象:一行连贯的作品在某个字上被打断——它与下一个字突然断开,但短暂的停顿、搜寻后,却发现这个字以另一条轴线与下一字连接(图19)。断开是一个假象,真正的原因是这个字具有两条潜在的轴线,其中一条与上字连接,另一条与下字连接。这种“二重轴线”造成了一行中意外的顿挫,有效地调整了一行的节奏。6同注2,第131—133页。

图19 王铎作品中的二重轴线

二重轴线与单字自身的条件有关,更与轴线的使用有关。某些字在做出单字轴线时会遇到一种困难:具有多种可能性而难以选择。这正是二重轴线生成的机会——在这种情况下,只要前后字给出一个暗示,这个字潜在的轴线上的某种可能性马上会给予响应:用其中一条轴线呼应上字,用另一条轴线连接下字。这就是二重轴线的构成原理。

发现“二重轴线”的前提有三点:其一,对已有的连接方式不满,特别是熟练所导致的一行中连接的顺滑,是熟练的书写者难以避免的状态,但王铎对此有警惕;其二,潜意识中有寻找、发现新的连接方式的愿望;其三,笔下出现新的构成时,有足够的敏感和判断力,能意识到新事物的出现以及它的价值。

这是一般书家都不具备的素养。

6. 奇异连接。

后世单字结构意识成熟后,书写下一字时能够预先感觉到两字的关系,从而在下字落笔时即已在控制单字结构,使其完成后能与上一字完满连接。但是在甲骨文时期,书写者无法预知一字完成后的形态,亦无法根据完成后整体结构的需要来控制最初的笔画,因此只有将正在书写中的笔画与上字进行对接,而以下字局部结构与上字连接,亦为常用的手法。甲骨文中单字在正常连接之外,还有特殊连接,包括侧边定位、首画定位、局部结构定位等三种类型,我们把它们称之为奇异连接。7同注2,第106—113页、第131页。

王铎所处的时代,甲骨文尚未被发现,这些连接方式自然不为人所知,但是在王铎的作品中,经常出现侧边定位、首画定位、局部结构定位等构成(图20),它们是王铎与前人的暗合。如果说初民的奇异连接受到汉字发展阶段的制约,而王铎的奇异连接则出于他对汉字构成可能性的过人的敏感。

图20 王铎作品中的奇异连接

单字轴线是构成作品的基础,它每一种新变运用在作品中,都为形式的变化带来想象的空间,而王铎在轴线上的众多创意,为他作品层出不穷的变化提供了支持。

三 侧廓

王铎作品气势恢宏,侧廓强烈的节奏变化,是构成上一个重要的原因。

侧廓指一行字的侧边所形成的轮廓(图1)。任何文字都有一边廓,当文字连缀成行时,文字两侧边自然形成一行的侧廓;当各字距离较大时,各字边廓会形成一个封闭的轮廓,并没有一条具体的线勾画出侧廓,但只要加以关注,我们总能感觉到侧廓的节奏以及它对周边空间的影响(图21)。如果单字距离比较紧密,侧廓的形象就比较清晰了。

图21 [明]董其昌,栖真志卷(局部)

侧廓与每字外廓相关,但又不仅取决于单字外廓,例如单字大小如果有变化,结构相近的单字外廓也能构成明显的节奏变化。作品的幅式对侧廓也有重要影响。条幅,特别是大型条幅,一行字数较多,增加了字结构随机变化的机会,带来了侧廓更多变化的可能性。王铎说:“苦绫不七尺,不发兴。”8[清]王铎,黄思源主编,《王铎书法全集》,河南美术出版社,2001年,第1017页。大型条幅是王铎获得灵感的重要来源。

巨大的尺度,使王铎有了远远超越前人的施展的空间,但在他的手卷作品中,我们看到同样表现出创作新颖形式的想象力。也许条幅的形式激发了他的创造力,而他把这种创造力贯彻于一切创作中。

侧廓有三个特点需要注意:其一,单字远端连线,由此可知侧廓外缘摆动幅度的大小,有时局部看起来变化激烈,但远端连线比较平直,实际上没有大的波动;其二,侧廓各线段的连接状态——侧廓走势——是曲线、近似直线还是变化剧烈的折线,能反映波动的性质;其三,两侧侧廓的对称性,对称性是侧廓一个重要特征,根据侧廓形状、走势进行大致的判断;不对称的侧廓更生动,更有变化。

对侧廓的控制,是一个从不自觉到自觉的过程。在很长时间里,人们的注意力都放在字结构上,对侧廓没有任何关注。

王羲之的作品中(图7),远点连线平缓,侧廓衔接平顺;单字侧廓变化较少,影响到一行侧廓的性质,同时侧廓的起伏变化比较有规律。

狂草连续性强,侧廓的形象推到人们眼前,不能不对此加以关注。但是狂草的侧廓并非像想象的那样变化剧烈,如《古诗四帖》,因为它控制了一行的宽度,每个字几乎都顶着这个宽度书写,侧廓大势平缓(图22)。《自叙帖》(图23)字体大小变化剧烈,为侧廓的变化创造了很好的条件,部分侧廓变化强烈,但大部分字结构偏于圆形,它们具有很强的独立感,侧廓的作用被大大削弱。不过狂草毕竟带来了构成的自由,它为侧廓的拓展提供了巨大的可能性。

图22 [唐]张旭,古诗四帖(局部)

图23 [唐]怀素,自叙帖(局部)

草书的发展中,黄庭坚是一位重要人物,他着意控制字结构外形和结构之间的穿插,看起来侧廓变化强烈,但完全是被动形成,经常显得杂乱而缺乏表现力(图24)。

图24 [北宋]黄庭坚,诸上座帖(局部)

米芾灵动不羁的风格使他在一切方面寻求变化的可能,单字倾侧、外形生动,几乎吸引了人们全部的注意。他大部分作品侧廓变化幅度不大,无法与字结构的奇矫多变相映衬(图25)。

图25 [北宋]米芾,贺铸帖

书写者对字结构的用心遮蔽了侧廓的重要性。他们的作品都是由单字的累积而形成侧廓,侧廓远不如单字结构醒目,但是在王铎的许多作品中,侧廓变化强烈而贯彻始终,样式、节奏复杂多变,侧廓的走势和线型成为风格最突出的部分;此外侧廓的变化与处理字结构的手法、感觉、空间性质如出一辙,密合无间。侧廓控制成为王铎用心拓展的技巧,成为构成王铎个人风格的重要手段。

《忆过中条语》(图13)对称的单字侧廓只占10%左右(远少于他人作品);侧廓形状复杂,常有意外的波折;几处大折线奠定了基调,六条侧廓形状各异,节奏丰富,对比强烈。《临张芝帖》(图1)侧廓变化极为复杂:突变、对称、平移、平行、顺接、邻行距离不等、镶嵌与非镶嵌等,目不暇接;实线连接强化了侧廓的连续性。《柏林寺水》(图26),侧廓呈大弧线,单字侧廓隐没于其中;侧廓线型随机变化,不可预计;两侧侧廓不对称;相邻侧廓距离明显不等。侧廓波动幅度之大,为条幅作品中少见。《草书杜甫诗卷》(图27),由于每行字数少,且每行处理更为细腻,单字侧廓的作用突出,多突兀变化处(小角度折线);侧廓长短线频繁交替,对比强烈,节奏富有变化;几乎不存在对称的侧廓,相邻侧廓绝不相似;侧廓连续性强,很少被单字结构断开。

图26 [清]王铎,柏林寺水

图27 [清]王铎,草书杜甫诗卷

侧廓在王铎手中随机变化,精彩纷呈。

第二部分 王铎与“先在”

一 “先在”

“先在”的概念,由对王铎作品构成特征的分析而引出。

艺术中的创造,往往在艺术史上有迹可循,据此可以把艺术中的创造分为三类。第一类,有一条可以追寻的历史线索。从艺术家独特的构成出发,不断在历史上搜寻与此相近的作品与细节,一点一点追溯,直至无可寻究为止。最后找到的作品便视作这种构成的源头。尽管它可能不是最初的创造,但寻究只能在某一点上停下来。不管作者是不是沿着这样一条线索发展而来,从谱系来说,这样的研究是没有问题的,即使其中有偶合,这种寻踪也是有必要的,它使我们对构成演变的线索有清晰的认识。例如董其昌的字结构,各字独立、内部空间匀称、结构端正(轴线倾斜度在一个很小的范围内变化,图21)。它可以追溯到赵孟頫,然后是蔡襄、颜真卿,继而一直上溯到王羲之。

第二类,在前人作品中找不到任何与这种构成有关的痕迹,因此这一构成被认定为“原创”。例如王铎作品中的折线单字轴线、二重轴线连接等(图16、图19),一般都把它们归于“想象力”和“艺术才能”,甚至是“天才”的产物,但没有进一步的解释,如作品细节的来源、“天才”与一般作者才能构成的区别等。这是一些困难的问题。它涉及作者的经历、个性、心理、师承、抱负等众多方面的原因,有关记录很少,加上其中许多方面的研究还很薄弱,即使有材料也无法处理。阐释只能停留在事情的表面。

第三类构成非常罕见:某种构成在时空悬隔的两个时代同时出现,没有任何直接传承的痕迹。王铎作品的构成中,最让人惊讶的,是甲骨文中的“部分连接整体”(“奇异连接”中的一种,以偏旁或局部代替整字)在他的作品中频繁出现(图20)。9同注2,参见第二节。两种书体不同,时间相隔数千年,但单字承接的机制相同。

王铎没见过甲骨文,他作品中的“部分连接整体”,无疑是他的“原创”。但是,它为什么会与甲骨文重合?这是一种非常奇特的现象。

王铎作品中的构成与甲骨文构成的重合,是书法构成中隐存的某种可能性的呈现,否则它们不可能相隔数千年,在知识、训练与生存背景完全不同的两位书写者笔下出现。这种构成机制,很可能来自一个共同的源头:在那里预先存在各种构成的可能性,然后被不同时代的后来者发现。最初的发现有时被湮没,但相隔若干时代,它们又一次被发现:这就是王铎与甲骨文构成的关系。

这种重合使我们意识到,创造一个构成不只是想象的问题,它同时受到某种东西的制约。这个隐性的范围,或者说其中隐含的所有可能便是“先在”。

“先在”是一种隐藏的、客观的存在,它会随着时间的推移不断呈现。历来讨论视觉层面的问题,都是从客观存在的构成着手,从不考虑一种构成可能的范围,不考虑已经做到的之外还有多少活动的空间。王铎与甲骨文的重合促使我们开始思考书法构成的“先在”。

这种重合,不仅仅是书写者不可预计的“想象力”的产物,更是它与某种规则共同作用的产物。它被这个领域潜在的构成原理所决定,不知道在何时、在何人的作品中呈现,它也可能只呈现一次,因此我们无从观察到重合的现象。这是一种极为特殊的相关性。书法领域存在一种未知的构成的可能性,不同时代敏感的书写者都在这种可能性里活动,他们在这种可能性中去想象那些还没有被发现的构成。

我们是否有办法确定这种可能性的范围?

二 图形理论对“先在”的思考

书法的图形理论包括对技法、形式的深入剖析,以及对历史演变和构成机制的研究。

图形理论可以分为构成研究和空间研究两个方向。构成指笔画组成的结构,空间指笔画分割而成的空白,两者处于不同的抽象层级,从空间的角度来思考“先在”问题比较方便。

此外,书法史上对作品的分析都是针对已有的构成进行,但空间是一个新的概念,从作品中各种与空间有关的现象入手,研究其发生、形态和所有可能的组织,不存在习惯的制约,分类、设问都比较自由。

构成研究主要用归纳的方法,如笔法研究,即搜集历代对笔法的论述,加以分析、归并,以得出笔法的基本运动形式(平动、绞转、提按),但这与笔法的可能性无关;只是在引入物体空间运动定理以后,证明任何笔法都是这三种基本运动的组合,这便对笔法“先在”的范围得出了结论:这三种基本运动就是笔法全部的运动形式。这样,才能够借基本运动与三种主要字体对应的关系(平动-篆书;绞转-隶书;提按-楷书),论证书体发展的终结。空间概念的介入,使对实际书写的思考变成了对书写的可能性的讨论。10同注1,第96—98页。

再如章法研究,我们对章法的现有情况进行尽可能详尽的归纳后,把书法史上所有作品分为前轴线连接、轴线连接、分组线连接三类。11同注2。这并不是对“先在”的判断。

对作品中空间问题的讨论带来更重要的认识。书法作品中的空间可以分为三类:字内空间、字间空间与行间空间。12参见邱振中,〈空间的转换〉,载《神居何所》,生活·读书·新知三联书店,2022年。这是在论述书法作品的“图-底”转换时,为陈述需要而对空间所做的一个直观分类。写完文章后的很长时间里,我都没有意识到它对于章法理论的意义,只是在考虑《新诗系列·保证》(图28)和《新诗系列·状态-Ⅴ》对于章法演变史的意义时,才意识到这种分类方式带来重要的结论。

图28 邱振中,《新诗系列·保证》,1988年,纸本水墨,68 cm × 68 cm

对章法空间的思考带来的结果是,根据三类空间而进行的历史考察,清晰地呈现书法史上所有作品的章法类型:其一,单字分立(独字作品是其中特例,它只包含字内空间和字外空间,字外空间中不存在字间空间和行间空间),保留字间空间和行间空间;书法史上绝大部分作品属于此类(图7);其二,字间空间趋于消失(图22);其三,字间空间与行间空间压缩至最低限度,但单字仍清晰可辨(图29)。

图29 [明]祝允明,草书杜甫诗轴

汉字书写中的三种空间关系(字内空间、字间空间与行间空间)只能构成以上所述三种章法。换句话说,如果维系汉字书写的初始约定,汉字构成只有这三种排列方式。校验书法史上所有作品,不超出这一范围。

这是用空间分析所得出的结论。不过用穷尽可能的结构分析方法,仍然可以解决某些“先在”的问题。如单字连接方式。通过单字轴线对书法史上的作品进行研究,可以把单字连接分为断点、衔接、平行(与渐变)三种。13同注2,第104—105页。穷尽可能,列举两字轴线的连接,也只能有这样三种形式。这三种形式即为单字连接的“先在”。

接下来再看王铎作品中的“二重轴线”(图19)。作品中某些字的倾向具有不确定性,就是说,为一个字结构可以画出几条不同方向的轴线;这时,王铎用一条轴线连接上字,用另一条轴线连接下字,便获得一种前所未有的连接方式——“二重轴线连接”。这是一种独特的创造:在书法史所有的连接之外,发现了一种并不违背初始约定的连接方式。“二重轴线连接”中仍然有汉字和语义的制约,王铎没有违背这种约定。如果没有语义和阅读的制约,单字连接就不止两个方向,而是有无数个方向(一个字在周围连接两个以上的字,对于阅读来说是不可想象的)。当然这里也改变了那个未曾明言的前提:由讨论单字之间的轴线状态改变为讨论单字内部的轴线状态。这时反观单字常规连接下的可能性,实际上我们已经获得了对“先在”的认识。

综上所述,“先在”是可以被认识的,图形理论成为确定“先在”范围的依凭。在以上两个例子中,运用的是结构分析方法。结构分析与空间分析都对此作出了贡献,但空间分析具有更重要的意义。

书法史上,人们不断在观察各种字迹,反思自己书写的经验,留下了繁富的文献,但是它们从未能会合成一个能够解说规则全貌的陈述。这里有对术语和定义的忽视、经验对书写的影响、不同时代对逻辑的不同理解,对“先在”的讨论,在某种意义上把它们集合为一体。

对“先在”的思考显示出现代理论与此前理论的区别。它源自对一个特殊细节的关注,提出问题,然后在一切可能的方向上探求,在一切可能的细节中寻找关联,便把一些各自独立的结论汇合成一种相关的思想。关于“先在”的讨论,既是书法图形理论的应用,同时又成为图形理论重要的组成部分。

三 为什么书法中可以讨论“先在”

一项人类活动,不管是否事先制订了规则,实际上总有一些潜在的、不成文的约定,即使事先不明确,随着时间的推移,约定便会逐渐浮现出来。如舞蹈,从先民的舞蹈开始,便隐含着“用人的身体活动”进行表演这样一种约定,但是现代出现了操纵偶人来进行的舞蹈表演,我们才发现它颠覆了舞蹈的初始约定。

到今天为止,好像人们也不曾谈论过汉字书写(不是“书法”)最初的约定。文字发生,人们在需要的时候随手抓起一种工具——树枝或其他,开始书写。其实这里便有了约定:必须书写汉字(否则便是涂画或其他);必须表达一定的内容,就是说,文字必须组织成语言。工具是后来的约定,最初的汉字书写是无法规定使用毛笔的——毛笔的创制,当晚于文字的创制,书法必须使用毛笔(当然是一个重要的约定,否则不会发展成如此复杂的点画)是后来新增加的一种约定,年长日久,也成为漫长的岁月里汉字书写中一项重要的规定。实际上这并不是使用文字的必要条件,像毛笔退出日常使用后,改用硬笔,文字的交际功能并没有受到影响。

汉字书写必须“用汉字进行有语言意义的书写”。如果结合构成作更细致的陈述,其一,文字可以辨识;其二,单字必须按语义排列成行,各行之间必须有间隙,一般情况下行距大于字距,但由于有语义的引导,行距接近于或小于字距时,阅读仍然可以进行。就这样两点,决定了字结构变化的范围(能够辨识),也决定了排列(章法)的类别与可能性,决定了前文所说到的汉字书写的种种“先在”。

这些约定一直隐藏在书写深处。人们从不说起,也很可能从未意识到它们的存在,只是到今天人们改变了书写方式,并对这一发展的过程进行反思,才察觉到书写伊始曾经有过的约定。这种约定使汉字书写不能越过某一范围,这个范围便是“先在”。

对“先在”的认识,可以分出层级,如第一层级,笔法、章法、字结构;每一项又可分出更细的子目(下一层级),如章法中的单字轴线、行轴线、侧廓、单字连接方式等。这样便于列举、检索、排查。其中有传统文献中的概念,也包括现代研究中提出的新概念。

“先在”与初始约定密切相关,这些约定性质稳定,隐藏深深,但也可能有意无意地遭到破坏。其中最重要的原因,便是与日常书写的疏离。

日常书写是为了日常事务而进行的书写,典型的日常书写不包含任何美化书写的意识,但书法自觉意识的强化,书写的目的改变,个性的张扬、创新的愿望使人们不断寻找新的构成。14参见邱振中,〈日常书写研究:书法史的重构及其他〉,载《中国书法》2014年第3期,第108—111页。这便不时触碰到初始约定的底线。

例如第四种章法。它在形式上有创意,但源自初始约定的改变。改变并不大,它只是往前跨出了一步,但这一步争得了一个领域新的可能性。你可以说这些作品不再是传统意义上的书法,是的,但它保留了某些东西:汉字书写。汉字书写时,“文辞——眼睛——感觉——身体——手——毛笔——字迹”是常规的通路,循环往复,直至书写结束;但在《延异》(图30)中,书写在某个环节(字迹——文辞——眼睛)上发生了断裂。15参见邱振中,〈书写中的变革:关于“书写机制”与《被删去的“金瓶梅”》〉,载《书写生存》,广西师范大学出版社,2022年。这是对初始约定的违背,但它确实是从传统走来,而且相距不远:只不过一个环节的变动。它和传统的书写实际上是紧靠在一起的,但由于归于不同的类别而分居界线的两侧。

图30 邱振中,《德里达·延异》(片断), 2018年,粉墙上水墨,936 cm × 384 cm

在前文第二节中,我们说到根据三种空间的区分而只能引出三种空间构成,如果要在这三种空间构成之外找到一种新的构成,那只剩下一条思路:设法使字间空间和行间空间彻底消失。让单字重叠便可以做到这一点。这是一种朴素的想法(只是在第三种的基础上向前跨出一步),但也是一种无奈的选择(如果要保持三种空间态势不变,没任何其他办法),一种唯一的可能(如果还要创造新的章法构成的话)。

“新诗系列”便属于这种空间类型。“新诗系列”标志着新的章法和空间类型的出现(图28)。它用重叠破除字、行之间的构成规则,同时也对日常书写的要求(辨识)提出了挑战。它在原有的单字之间的关系外,提供了一种全新的关系。这是一个消除字内空间、字间空间和行间空间的个案。

这三种空间之间可能存在的关系的种类是有限的。明代后期,随着行间空间越来越紧密(图29),三种空间(字内空间、字间空间与行间空间)的关系不可能再出现新的构成类别(风格的变化是另一件事),但是“新诗系列”采用字结构重叠组合成块面,使这三种空间的界线消失,三种空间融合成一种空间,从而创造出新的空间类别。

它扩展了“先在”的范围。

《日记》(1988年10月26日—1989年6月6日)提供了另一种空间构成方式(图31)。

图31 邱振中,《日记》(1988年9月7日—1989年6月26日),纸本水墨 ,180 cm × 540 cm

《日记》是我在十个月里每天的签名。若干张宣纸,平时卷起来,签名的时候随手打开一卷,取过一支笔,签上自己的名字和日期。最后由这些在构成上没有任何计划的签名组合成作品。

《日记》空间构成的本质,是字内空间与字外随机空间的结合。这样,我们在字内空间、字间空间、行间空间之外,增加了“叠置”和“随机空间”两种空间形式,从而扩大了空间构成的范围。

再来看笔法的约定和活动的范围。

关于笔法的约定,是一种后起的约定。今天所说的笔法,其可能性是随着毛笔在书写中地位的确立而逐渐形成的——此前硬笔与软笔并用。16参见李正宇,《敦煌古代硬笔书法》,甘肃人民出版社,2007年,第79—80页。笔法理论讨论的是毛笔地位确立以后的书写。

对笔法活动范围的讨论利用的是物体(刚体)空间运动的定理:任何物体的空间运动都可以分解成三个互相垂直的方向的运动和绕此三个方向的转动。17同注1,第97页。这是任何物体都不可能违反的,毛笔自不例外。空间物体的运动定理是针对“刚体”(不会变形的物体)而言,柔软的笔毫锥体在定理限制的范围之外;但是手部操作所控制的笔杆是刚体,仅仅就笔杆而言,与运动定理没有冲突;笔毫虽然柔软,但它完全跟随着笔杆而运动,两者的运动始终保持一种对应的关系。因此分析笔杆的运动即等于分析整个毛笔的运动,而笔杆的运动、笔毫的运动及变形,还有笔画形状,三者存在一种对应的关系:一种动作,一定出现相应形状的点画。这是毛笔书写的一个初始约定。这种约定借助空间物体运动定理的帮助,确定了笔法空间运动的范围。

但是,当这种对应关系被打破——如林散之用长锋羊毫书写时,“拖泥带水”的笔法破坏了这三者的关系:书写时手对笔控制,是一种并不复杂的平动(林散之与大部分草书书家一样,尽量淡化提按的作用),但由于长锋毛笔书写时会产生扭曲,造成笔画不可预计的复杂形状,于是“动作——毛笔——点画”三者之间的对应关系被打破18参见邱振中,〈林散之与二十世纪书法史〉,路东主编,《不俗即仙骨:草圣林散之评传》,江苏凤凰文艺出版社,2022年,第560页以下。。也就是说,笔法的初始约定被超越(图32)。

图32 林散之,《论书》(局部),1980年原作140 cm × 354 cm

这是书法史上重要的变故。

书写的初始约定中实际上还隐含着一个假设:整个书法史都使用性质相同的毛笔。制笔工艺每个时代都有变化,但它没有影响到笔法运动方式与点画的对应关系。但林散之更换了一支毛笔:长锋羊毫。

我们或许会由此而意识到,初始约定应该规定毛笔的形制,比如说笔毫锥体的长度与直径的比例不能超出某个数值。但笔毫的弹性、书写的速度、作者用笔的动作与此都有关系,我们无法综合这所有因素而定出一个数值,我们只能说到,当这种关系达到某一临界点的时候,便可能出现“动作——毛笔——点画”三者关系的解体。

我们只是在林散之出现之后才认识到这一点。可以把这一比例的超越作为突破笔法固有范围的一种现象:工具的改变,影响了笔法的“先在”。没有长锋笔,就没有林散之。19同注1,第98页。这是一种对约定的破坏,或者说,不破坏约定便不可能有笔法的创造。人们不会把林散之看作现代风格的代表,但他在突破传统笔法的可能性上起到至关重要的作用。

汉字书写的规定性造就了构成变化的范围,不改变初始的约定,这个范围便不会发生变化。在既有的构成已经穷尽的情况下,改变初始约定是开拓新的构成唯一的途径。

四 “先在”与书法史

“先在”是一个不断被揭示的过程。当然,前人并没有意识到这一点,他们只是书写、贡献新意,在潜意识中缓缓推动这部历史。

书法史早期(上古到两晋),是不需要去发掘书写的可能性的。书体变迁使笔法、结构在不停地变化,人们只是在适应这种变化的同时,关注书写的风格、熟练化等与应用关系密切的问题。几乎所有基础构成的变化都由字体演变带来。字体演变给出扩展书写的充分的机会。王羲之是这个阶段最重要的现象。

王羲之与同时的人相比,他的作品中包含了不可思议的复杂性。我在〈人书俱老:融“险绝”于“平正”〉一文中列举了王羲之作品构成的细节,它们的丰富性远远超出同时代的作品。20参见邱振中,〈人书俱老:融“险绝”于“平正”〉第六节,载《书法研究》2017年第1期,第1—31页。我在那篇文章中说到这种现象产生的原因:人们在形成晚年成熟的风格之前,会做很多探索,王羲之在这一阶段关注书写时内心状态与书写的关系,以至即时生存的复杂性成为他作品复杂性的支点。

让人惊奇的是,他在构成上的这些发现在漫长的时间里很少得到补充,这就是说,他对“先在”的发现具有某种“垄断”的性质:笔法、字结构、章法基础构成的变化,在王羲之笔下几乎都已经出现。王羲之以其敏锐的直觉,在行书这种将被广泛地使用的书体刚成熟的时候,便已经感觉到行书构成可能的变化,并把它呈现在自己的作品中。21[唐]孙过庭《书谱》中谈到“人书俱老”,只举王羲之一人为例,并非偶然。见[唐]孙过庭《书谱》,《历代书法论文选》,第129页。

王羲之以后,书法构成有两次重要的机遇:楷书的成熟,促使提按笔法成为书写的主导;狂草出现,带来字结构的自由变形和分组线的确立22参见注1与注2。。此外,还有明代后期出现字间与行间空间同时趋于消失的作品(第三种章法)等。这些补充,不曾妨碍王羲之所代表的构成系统在书法史中始终占据他人无法取代的地位。

这是王羲之影响久远的根本原因。

王羲之的时代,书体的发展结束,行书为书写提供了一个充分施展的空间。人们完成书写,新鲜、欣喜,但只有王羲之感觉到新书体所具有的全部可能——节奏和结构的全部可能。对他丰富的感受,他人全无觉察——这当然是一种猜测,没有人能够真正还原王羲之书写的心理,但我们想象不出,如果不是这样,他怎么能创造出那些不可思议的构成。

在此后的书法史上,行书的大部分构成都可以溯源到王羲之。书法史上一位书家、一个时期对书法史上“先在”的“垄断”,这是唯一的一次。

这里必须说到基础构成与风格的关系。

成熟的书家都有自己的风格,但不一定对基础构成有所发明。在观察、评价一位书家成就时,不管它们各自所占比例如何,这是两个必须同时考察的科目。书家中对基础构成有贡献的,一般都有自己独特的风格,在基础构成方面没有贡献的,风格成为他们作品的主要方面。此外,不同历史时期,对基础构成作出贡献的难易程度与作出贡献的方式不同。

楷书经过南朝与隋代的发展,技术不断成熟,构成技巧日益丰富,欧阳询带着这些进入唐代,再加细致化,以致成为楷书构成的集大成者;到中唐,楷书除了在笔法上夸张提按,只剩下不多几种排列。23关于字结构研究的进展,参见邱振中,《字结构研究》,上海书画出版社,2022年。可以说,这是楷书构成“先在”的衰竭。

张旭、怀素等人的草书奔放不羁(图33),带来分组线的现象。单字之间连线虽多,但单字独立性仍然很强,只是在作品中做到了部分字间空间与字内空间的融合。狂草为后世结构的自由变化开辟了众多的可能。

图33 [唐]张旭,肚痛帖

此后是需要执意寻找才能在基础构成上有所发现的时代。它包括从五代到明代这样一段漫长的时间。

对风格的追求带来作品面貌的个性化。如黄庭坚的行书和草书,看起来风格特异(夸张的长画),但构成的原理亦有改变,例如两字连接时的穿插、不以书写顺序而以单字外廓侧边形成连接等,这已经是后世难得的创意。

对传统深入的程度的不同,形成个体书写深度的差异。例如米芾,利用前人已有的构成,融贯综合,个性生动、鲜明(图34)。他是对前人技巧加以融合、引申、夸张及灵活运用(如平行与渐变)的典型。此外,杨维桢的作品中字间空间与行间空间的关系随机变动;祝允明与徐渭等人压缩行间空间,行间空间趋于消失。

图34 [北宋]米芾,值雨帖(局部)

由于发现新的构成原理的困难,人们不得不把注意都放在个人风格的打造上。例如张瑞图,强调结构压缩与开张的对比推到极致,它只是一种强化风格的手段,而不是基础构成的改变。至此,“先在”的空间几乎全被占用。书坛拥挤不堪,但是大家只是利用已有的技法打造自己的“风格”,对“先在”的发掘成为绝响。

王铎出现在这样一个时刻。

他对自己与历史的关系有深切的思考:“我无他望,所期后日史上,好书数行也。”24[清]谈迁,《枣林杂爼》仁集,中华书局,2006年,第118页。这是推动他去探寻“先在”,探寻书法中一切可能的动机。为此,他仔细考察前人的成就,选定晋人为立足的基点。倪后瞻说,王铎“一日临帖,一日应请索,以此相间,终身不易”25[清]倪后瞻,《倪氏杂著笔法》,载《明清书法论文选》,上海书店出版社,1994年,第423页。。

这是一种极为特殊的创作方式。

反思王铎的做法,有两点帮助他取得他人未能及的成就。

其一,王铎:“余书独宗羲、献。”26[清]王铎,《临淳化阁帖跋》,载《中国书法全集》,荣宝斋出版社,1993年,第62册,第650页。“羲、献”代表一个时代。这是一个在书法史上确立规范、“垄断”“先在”的时代。主要的技法、构成、规范都隐藏在这一时期的作品中。但王铎不仅是取用,他在深入晋人有所收获、风格业已成熟之后,还不离开晋人,而且“终身不易”。

这与他人的做法完全不同。他人只是把晋人作为跳板,一旦有所领悟,则扬长而去,一心打造自己的风格。王铎则始终与晋人保持密切的联系,稍为离开,则必须马上回去,哪怕是看一眼,划几笔,不必亦步亦趋,但心有所安。王铎或许已经觉察到,这样做将给他带来重要的、新的可能性。

此外,要说到王铎的又一个特点:松动。王铎有不成功的作品,但从来没有拘谨的作品。打开他的作品,有一种东西在其中涌动,从不止息。还不仅是运动感,其中的连续、意外,甚至不合常理,都带来一种异样的活力。 他作品中字结构千变万化,但把这些结构放在一起(图35),其中的关联和变化的出人意想奇妙地汇合在一起。他的用笔也是,与最苛刻的法度暗合,但速度、节奏、路径从无一定之规。他在某种制约中毫无顾忌地挥洒。他感觉不到,我们也感觉不到规约的存在。

图35 王铎作品中字结构的变化

这样便有许多意外出现在他的笔下,其中有一般的变形,也不时出现一种他自己也没想到的构成——也许由于错位,也许来自灵感。如果他发现这是从来没有见过的构成,留在心里,在创作时拿出来一试;某些经过选择的构成便成为他专用的技法,那是他人从来没有梦想过的东西。

王铎借助晋人,成为“垄断”的合谋者。他把前人已经到达的高位作为出发点;书写因毫无拘束(表面上看起来与合谋矛盾)而出现各种变化(都在经典的周边),其中某些内容,成为书法史上重要的收获,成为对“先在”的发现与补充。

我们由王铎而获得对书法才能的新的认识:融贯传统和探究“先在”。以前人们都只说到前一点,晚近的评论会说到“想象力”“天才”之类,但书法才能深一层的结构、想象力运作的方式等,无人言及。

王铎所取得的成就,使他在若干世纪中几乎成为唯一对“先在”作出发现和实现超越的书家。如二重轴线连接、与甲骨文奇异连接的重合,它们都隐藏在“先在”的边沿,但无人知晓,直到王铎把它们呈现在人们眼前。其他如轴线的“漂移”、保持空间开放性的手法、折线单字轴线、对侧廓的拓展等,都是对“先在”的发现。这些,都显示出他的感觉与常人不同的结构、指向和运作方式。

艺术创造需要才能,书法自不例外,但我们始终不知道这种才能的细节,“先在”与王铎的个案使我们对书法才能中的敏感、想象、直觉有了更深刻的认识。

我们的讨论借“先在”的概念而展开。“先在”成为一支不可缺少的标尺。

把作品放在“先在”的范围内进行检验,是一道必要的程序。虽然书法史上只有少数作品能通过这种审视而表现出自己的原创性,但它不可或缺。这种审视构成书法史上一条潜在的线索。它是创造力的标尺。这就像河堤上百年一遇和千年一遇的标记,河水很少涨到那么高,但我们要知道这条河曾经的流量、测量的手段和发生各种复杂情况时应对的办法。

今天的书法创作和书法才能的养成,在深入传统、想象、搜寻、选择、呈现等环节上与王铎相近,不同的是王铎主要从经典、从创作出发,而今天的书家除此以外有更多的选择,他们可以从终点——比如说对“先在”的认识,开始构思他们的作品。

应该首先了解“先在”的状况,以及前人想做而又来不及做,或者想做但没做好的事情,研究书法还有多少可能性,如何利用这些可能性,如何开拓新的可能性以及如何造就新的从未期待过的想象力。对于书法这样一个经过充分发展的领域,没有任何便捷的道路能让它恢复生命的活力。