某教学楼基础隔震结构分析与设计

李学平刘富君虞终军

(同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司,上海 200092)

1 工程概况

本项目位于廊坊市大厂潮白河经济开发区,为某小学教学楼,采用框架结构形式,楼层数为地上6层,地下0层,隔震层为1层,建筑结构高度28.20 m,总建筑面积46 527.46 m2。

建筑设防类别为乙类[1];抗震设防烈度8度(0.3g),场地距某夏垫地震断裂带5.3 km,根据规范要求,其设防地震影响系数最大值乘以1.25;场地类别Ⅲ类,设计地震分组为第二组,场地特征周期0.55 s;结构安全等级为二级,框架的抗震等级为一级[2]。

本工程采用了基础隔震结构,主要考虑了如下几个问题:①所处场地地震烈度大,采用普通框架结构会造成梁柱尺寸过大,不能满足建筑需求;②本工程建筑要求较高,没有足够合适的位置设置剪力墙或阻尼器(相差较远);③按常规工程经验,此类结构采用隔震结构也具有一定的经济性。

工程效果图见图1,结构三维模型图见图2。

图1 本工程效果图Fig.1 Design sketch of the project

图2 结构三维模型图Fig.2 Three dimensional structural model

2 结构模型建立

2.1 整体模型

本工程使用结构软件YJK建立隔震与非隔震结构模型,并进行计算与分析。YJK软件具有方便灵活的建模功能和强大的线性和非线性动力分析功能,其中连接单元能够准确模拟隔震支座[3]。本结构模型依据YJK建模得到。

本工程为大底板多塔基础隔震结构,出于结构规则性考虑,隔震层以上由抗震缝分成7个塔,具体模型及分塔情况见图3;各塔高宽比数据见表1。

表1 各塔高宽比数据Table 1 height and width of each tower

图3 结构分塔图Fig.3 Structural tower model

本工程采用的支座在选择其直径、个数和平面布置时,主要考虑了以下因素[4-6]:

(1)根据《建筑抗震设计规范》[2](以下简称《抗规》)第12.2.3条,同一隔震层内各个橡胶隔震支座的竖向压应力宜均匀,竖向平均应力不应超过乙类建筑的限值12 MPa。

(2)在罕遇地震作用下,隔震支座不宜出现拉应力,当少数隔震支座出现拉应力时,竖向平均应力不应超过乙类建筑的限值1.0 MPa。

(3)在罕遇地震作用下,隔震支座在罕遇地震下的水平位移应小于其有效直径的0.55倍和各橡胶层总厚度3倍这二者的较小值。

(4)参考《建筑隔震设计规范》(会议稿)7.2.4条,弹性滑板支座长期面压不超过乙类建筑的限制15 MPa。

本工程共使用了269个支座,各类型支座数量及力学性能详见表2、表3。共使用了黏滞阻尼器12套。

表2 隔震支座力主要学性能参数Table 2 Main mechanical performance parameters of isolation bearing force

表3 弹性滑板支座力学性能参数Table 3 Mechanical property parameters of elastic slide bearing

2.2 隔震层布置

本工程为基础隔震,隔震层采用传统的一柱一支座的形式,见示意图4;隔震支座的平面布置除满足受力的要求外,遵循尽量减小结构偏心的原则,本工程隔震层X、Y两个方向的偏心率均不大于1.5%。

图4 隔震层布置示意图Fig.4 Detailed layout of isolation bearing

3 隔震设计分析

3.1 设计基本思路

为减小地震作用,提高建筑的抗震性能,在基础顶部设计隔震层;为解决上部结构大凹凸不规则问题,将上部结构用抗震缝分为7个塔;为避免塔楼之间设置过大的变形缝(0.8~1.0 m),将各塔底部用大底板连成成体,形成大底板多塔隔震结构。具体分析思路见图5。

3.2 地震动输入

《抗规》第5.1.2条规定:时程分析法所选用时程的平均地震影响系数曲线应与振型分解反应谱法的地震影响系数曲线在统计意义上相符。本工程为隔震结构,在选取地震波时同时满足了隔震和非隔震结构在主要周期点上的相似性要求。弹性时程分析时,每条时程计算的结构底部剪力不小于振型分解反应谱计算结果的65%,多条时程计算的结构底部剪力的平均值不应小于振型分解反应谱法计算结果的80%。本工程选取了实际5条强震记录和2条人工模拟加速度时程,7条时程反应谱和规范反应谱曲线如图6所示。

图6 地震波反应谱和规范谱对比图Fig.6 Comparison between seismic response spectrum and code spectrum

3.3 分析结果

3.3.1 结构动力分析结果

《叠层橡胶支座隔震技术规程》规定:隔震房屋两个方向的基本周期相差不宜超过较小值的30%。地震作用下,隔震结构与非隔震结构的周期对比见表4,由表4可知,采用隔震技术后,结构的周期明显延长,且满足相关规定要求。

表4 隔震前后周期对比表Table 4 Period comparison before and after seismic isolation

3.3.2 隔震支座长期压应力验算

根据《抗规》第12.2.3条,隔震支座长期压应力验算荷载组合为“1.0恒载+0.5活载”;计算结果见表5,可知,支座压应力均满足规范对支座长期面压的要求,有足够的安全储备。

表5 支座长期压力表Table 5 Long term bearing pressure

3.3.3 减震系数分析(设防地震分析)

水平向减震系数可以直接定义为设防地震下隔震结构与相应的非隔震结构的最大水平剪力或倾覆力矩的比值。隔震结构的水平地震影响系数最大值按照下式:

式中:β水平向减震系数,为按照弹性计算所得的隔震及非隔震各层层间剪力的最大比值;αmax为非隔震结构水平地震影响系数最大值;ψ为与橡胶隔震支座变异性相关的调整系数。

本工程采用时程分析法进行减震系数计算,具体分析结果见表6。

表6 各塔减震系数Table 6 Damping coefficient of each tower

由表6可知,结构水平向减震系数取为0.302;根据《抗规》第12.2.5条,隔震后水平地震影响系数最大值αmaxl=1.25βαmax/ψ=0.113<0.12[7度(0.15g)的αmax]。

故取隔震后结构水平地震作用所对应的烈度为7(0.15g)度;根据《抗规》12.2.7条及其条文说明,β<0.40时,8度(0.3g)区隔震后上部结构抗震措施所对应的烈度为7度(0.15g)。

3.3.4 罕遇地震分析

《抗规》第12.2.9条规定:隔震层的支墩、支柱及相连构件,满足罕遇地震下隔震支座底部的竖向力、水平力和力矩的承载力要求。罕遇地震下验算隔震层的位移,同时得到轴力、剪力用于支墩设计。

1)支座最大压应力

罕遇地震下隔震支座最大压应力计算采用的荷载组合:1.0恒载+0.5活载+1.25罕遇地震水平作用产生的最大轴压力+0.5×1.25竖向地震作用产生的轴向压力。经计算本工程支座最大压应力均满足规范要求,具体计算结果见表7。

表7 支座最大压应力Table 7 Maximum compressive stress of bearing

2)支座拉应力

《抗规》第12.2.4条规定:隔震橡胶支座在罕遇地震的水平和竖向地震同时作用下,拉应力不应大于1.0 MPa。隔震支座拉应力验算采用的荷载组合:1.0恒载+0.5活载+1.25罕遇地震作用产生的最大轴拉力+0.5×1.25×竖向地震作用产生的轴拉力。经计算,本工程隔震支座最大拉应力为0.95 MPa<1.0 MPa,满足规范要求。

3)支座位移

罕遇地震下隔震层水平位移计算采用的荷载组合:1.0×恒荷载+0.5×活荷载+1.0罕遇地震作用。

经计算,隔震层最大水平位移371.15 mm,小于0.55D(D为最小隔震支座直径,本工程采用隔震支座最小直径为700 mm)及3Tr(Tr为最小隔震支座的橡胶层总厚度)中的较小值385 mm,也小于弹性滑板支座的最大位移限值400 mm,满足《抗规》12.2.3条要求。

3.3.5 隔震层抗风承载力验算及隔震支座弹性恢复力验算

1)抗风验算

隔震层必须具备足够的屈服前刚度和屈服承载力,以满足风荷载和微振动的要求。根据《抗规》12.1.3条,风荷载标准值产生的总水平力不宜超过结构总重力的10%;本工程风荷载标准值产生的总水平力不超过结构总重力的5%,可满足规范的相关要求。

根据《叠层橡胶支座隔震技术规程》4.3.4条,抗风装置应按此式进行验算:风荷载分项系数(1.4)×风荷载作用下隔震层的水平剪力标准值≤抗风装置的水平承载力设计值,本工程风荷载设计值约为抗风水平承载力的57%,可满足规范相关要求。

2)隔震支座弹性恢复力验算

根据《叠层橡胶支座隔震技术规程》4.3.6条,隔震支座的弹性恢复力验算公式如下:

式中:K100为隔震支座在水平剪切应变100%时的水平等效刚度;Tγ为隔震支座内部橡胶总厚度;vRw为抗风装置的水平承载力设计值。

当抗风装置是隔震支座的组成部分时,取隔震支座的水平屈服荷载设计值;当抗风装置单独设置时,取抗风装置的水平承载力,可按材料屈服强度设计值确定。

大量采用铅芯橡胶支座的多层隔震结构,此条都不是控制因素,只需略作关注即可。

4 支墩及基础设计

依据《抗规》第12.2.9条和《叠层橡胶支座隔震技术规程》第4.5.1条规定,隔震层以下结构(包括支墩、柱子、墙体、地下室等)的地震作用和抗震验算,应按罕遇地震作用下隔震支座底部的水平剪力、竖向力及其偏心距进行验算。

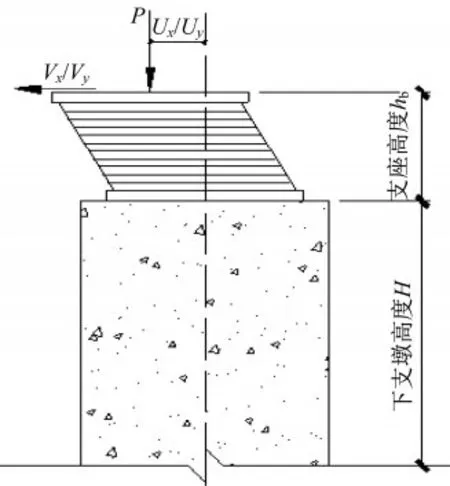

图7中,P为在罕遇地震时设计组合工况下产生的轴向力;Vx和Vy为罕遇地震时设计组合工况下产生的X和Y向水平剪力。Ux、Uy为罕遇地震作用下隔震支座产生的水平位移;hb为隔震支座高度,H为隔震支墩的高度。则有,隔震支座下支墩顶部产生的弯矩:Mx=P×Ux+Vx×hb,My=P×Uy+Vy×hb,用于支座连接件的承载力设计;隔震支座下支墩底部产生的弯矩:Mx=P×Ux+Vx×(H+hb),My=P×Uy+Vy×(H+hb),结合前面直接求得的轴力N、剪力Vx、剪力Vy,可以进行下支墩的设计。

图7 隔震支座下墩柱示意图Fig.7 Detail drawing of lower buttress

隔震建筑地基基础的抗震验算和地基处理仍应按本地区抗震设防烈度进行。本工程采用“独立基础+防水板”的基础形式。

5 上部结构设计

《抗规》要求:隔震层顶部的梁板结构,对钢筋混凝土结构应作为其上部结构的一部分进行计算和分析。从支座的受力来分析,隔震支座能传递上部结构的轴力和水平向的剪力,但不能承担上部结构传来的弯矩,可简化为铰支座。计算中将隔震层顶部梁板作为上部结构的一部分,隔震支座简化为铰支座;水平向地震作用根据减震系数进行折减[8度(0.3g)将为7度(0.15g)],结构的抗震措施按降低后[7度(0.15g)]乙类建筑取值,其与竖向相关的抗震措施不降低。

隔震层顶板厚取160 mm(薄弱连接部位取180~250 mm),框架梁高取梁跨的1/10~1/8;并对此部分梁板柱进行性能化设计,实现梁、板、柱大震不屈(对应减震后的大震)的性能目标,以保证多塔能被大底板有效连接成整体,形成大底板多塔结构。

6 结论

通过对本工程基础隔震结构的设计分析,可以得到以下结论:

(1)大底板多塔隔震结构对本工程(或类似工程)有显著优点:降低上部结构地震作用;通过分缝解决上部结构的不规则;通过大底板连成整体解决隔震结构抗震缝过大问题。

(2)本工程水平向减震系数β=0.302,根据《抗规》12.2.5条,上部结构地震作用可按降低一度,即7度(0.15g)考虑;抗震措施可按降低一度,即7度(0.15g)乙类建筑考虑,但抵抗竖向地震的抗震构造措施不降低。同时,由于本项目为8度区,且水平向减震系数β>0.30,故上部结构不考虑竖向地震作用。隔震技术的采用显著减小了上部结构的地震作用。

(3)基础隔震结构在罕遇地震作用下比在多遇地震作用下隔震效果更加明显,在高烈度区采用基础隔震结构具有更好的工程实际意义。

(4)隔震支座的生产和施工是整个隔震设计实现预定目标的重中之重,故在实际工程中应严格按照国家规范的要求进行支座的验收和施工,应选用质量有保证的大厂产品及有丰富施工经验的施工单位。