基于FDS的地铁车站内走道排烟方案研究

王继坡

(中铁第六勘察设计院集团有限公司,天津 300308)

0 引言

随着我国经济社会的发展,轨道交通越来越普及。地铁作为一种高效、快捷的交通方式,得到越来越多城市的认可,并在我国发展迅速。然而地铁车站位于地下,一旦发生火灾,烟气不易排出,人员不好疏散,往往会造成重大灾害。在地铁车站公共区,一般情况会设置3个或4个出入口,用来疏散乘客;公共区一般面积较大,蓄烟仓体积也较大,发生火灾时,烟气需要较长时间才能填满蓄烟仓再逐渐下沉,能够为人员提供较长疏散时间。但是对设备区,尤其是内走道,一旦发生火灾,烟气会迅速填满内走道,火灾烟气影响人员视线,高温、CO等都会对人员疏散产生严重影响。对内走道排烟的设置,是一个值得研究的问题。

1 项目概况

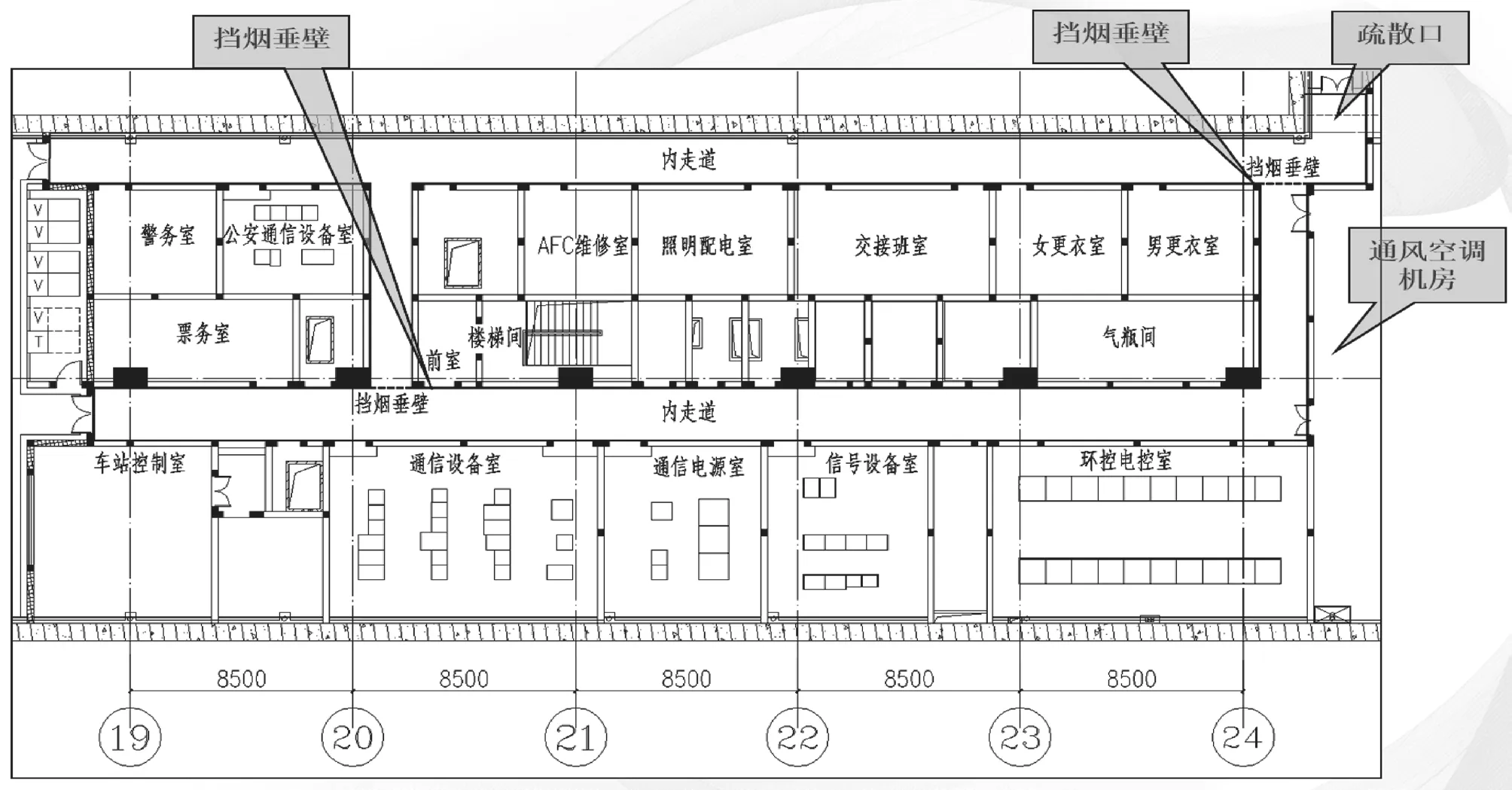

新生路站为武汉5号线一标准车站,其大端设备区内走道面积260㎡,最长内走道65m,内走道在中间位置和靠近机房侧设置连通,层高4.9m,设备区大端不排烟房间总面积275㎡,右端设通风空调机房,设置一个直出地面的疏散楼梯间。设备区大端布置如图1所示。该文将对设备区大端火灾情况进行模拟,并对排烟方案进行研究。

图1 设备区大端布置图

2 规范规定及现行方案

2.1 规范规定

根据《地铁设计防火标准》(下称“火标”)规定,排烟量应按各防烟分区的建筑面积≥60m³/(m·h)分别计算,排烟风机的风量,应按照所负担防烟分区中最大一个防烟分区的排烟量、风管的漏风量和其他防烟分区排烟口漏风量之和计算。对补风,火标要求补风口应位于层高1/2以下。

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(下称“火标”)规定,当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道机械排烟量可按照60m³/(m·h)计算且≥13000m³/h。当负担2个防烟分区时,应按照同一防火分区中任意2个相邻防烟分区的排烟量之和计算。同时烟标规定,当层高为3m~6m时,内走道划分防烟分区,长边长度不应超过36m,对宽度不大于2.5m的内走道,可按照不超过60m划分防烟分区。

该文将结合两本规范相关要求,根据目前常规做法,对各种情况下的排烟效果进行模拟,结合工程实践经验,对排烟效果进行分析。

2.2 模拟条件设定

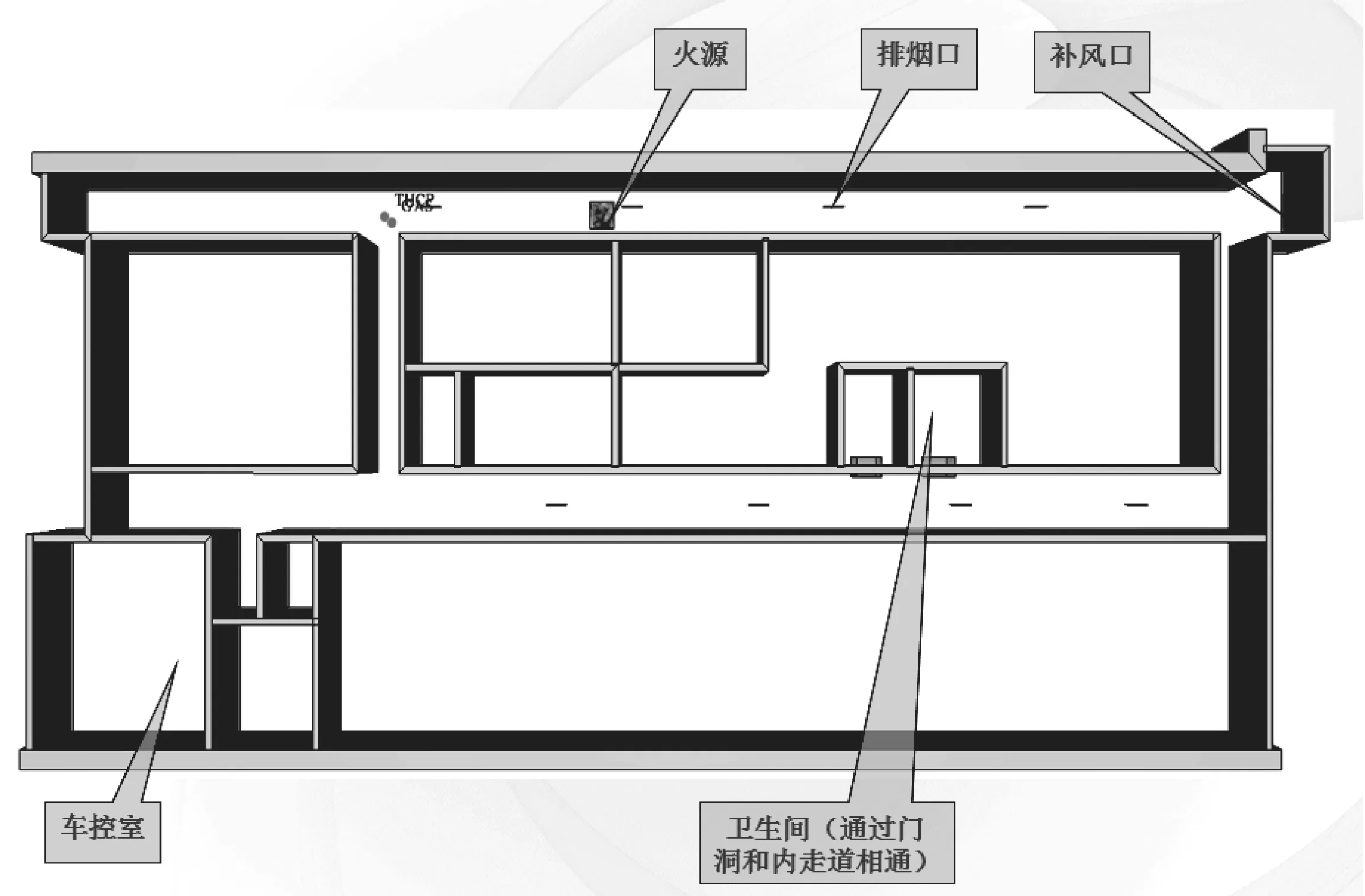

在火灾工况模拟时,假定火灾当量为1MW,火灾位置位于上侧走道中间位置,火灾燃烧时间300s,总计模拟900s。上、下侧内走道各设置800m×500m(4.2m)排烟口4个,上侧靠近机房隔墙上,设置1250m×1600m(0.2m)补风口一个(4.2和0.2是指设置高度)。火灾在开始时即达到最大,排烟口和补风口不再延迟,在火灾时同时开启。清晰高度为1.6+0.1(为房间高度),即2.1 m。卫生间通过门洞和内走道相通。

在实际情况中,内走道管线非常密集且排布非常密实,烟气在上升和蔓延过程中,会受到管线的较大影响。本次模拟暂不考虑管线对烟气的影响,仅考虑在自由状态下烟气蔓延路径及排烟设置对烟气的影响。模型如图2所示。

图2 内走道火灾模型

3 火灾模拟分析

3.1 模拟方案

内走道不划分防烟分区,内走道排烟量按照内走道面积260m×60m,即15600m³/h,补风量按照不小于排烟量的一半,选用8000m³/h。当火灾发生时,内走道上侧和下侧的排烟口全部打开,同时打开靠近机房的补风口,执行通排模式。

内走道不划分防烟分区,内走道排烟量按照内走道面积与不排烟房间面积之和乘以60,即32100m³/h,补风量为16000m³/h。当火灾发生时,内走道上侧和下侧的排烟口全部打开,同时打开靠近机房的补风口,执行通排模式。与方案一相比,该方案增加了排烟风机的风量,虽然有利于迅速排除烟气,但是同时也增加了排烟口吸穿的风险。

内走道按照不大于60m划分防烟分区(挡烟垂壁位置见图1),单个防烟分区按照13000m³/h计算,排烟量按照两个防烟分区面积之和,即26000m³/h,补风量按照15000m³/h。执行单排模式,即发生火灾时,仅开上侧内走道排烟口。该方案设置挡烟垂壁,对一个防烟分区执行大风量排烟,更加具有针对性。

内走道按照不大于60m划分防烟分区,排烟量为内走道面积与不排烟房间面积之和×60,即32100m³/h,补风量为16000m³/h。执行单排模式,当发生火灾时,仅开上侧内走道排烟口。与方案三相比,风量更大,其所需要的风管尺寸也更大。

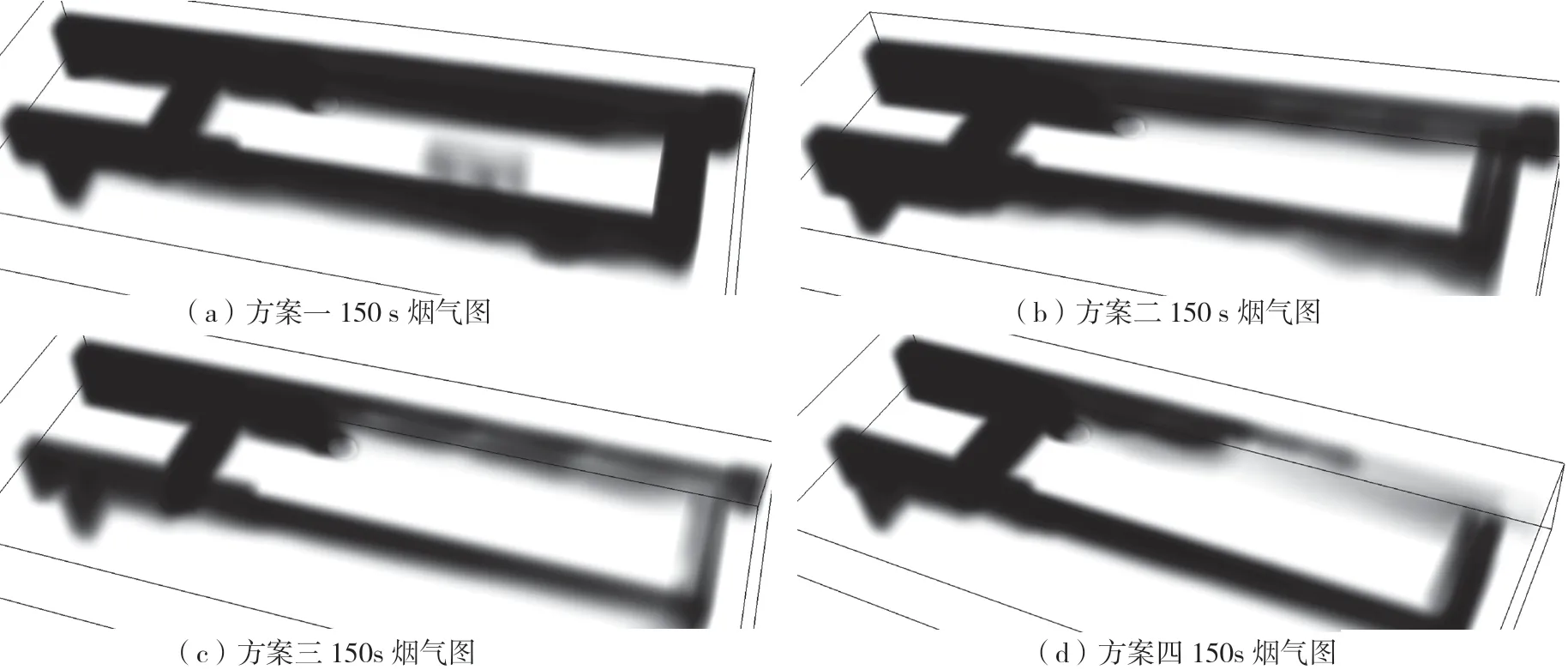

4种方案均为目前工程中常用方案,下面将对150s、300s、900s模拟结果进行分析,如图3~图5所示。

图3 150 s时各方案烟气图

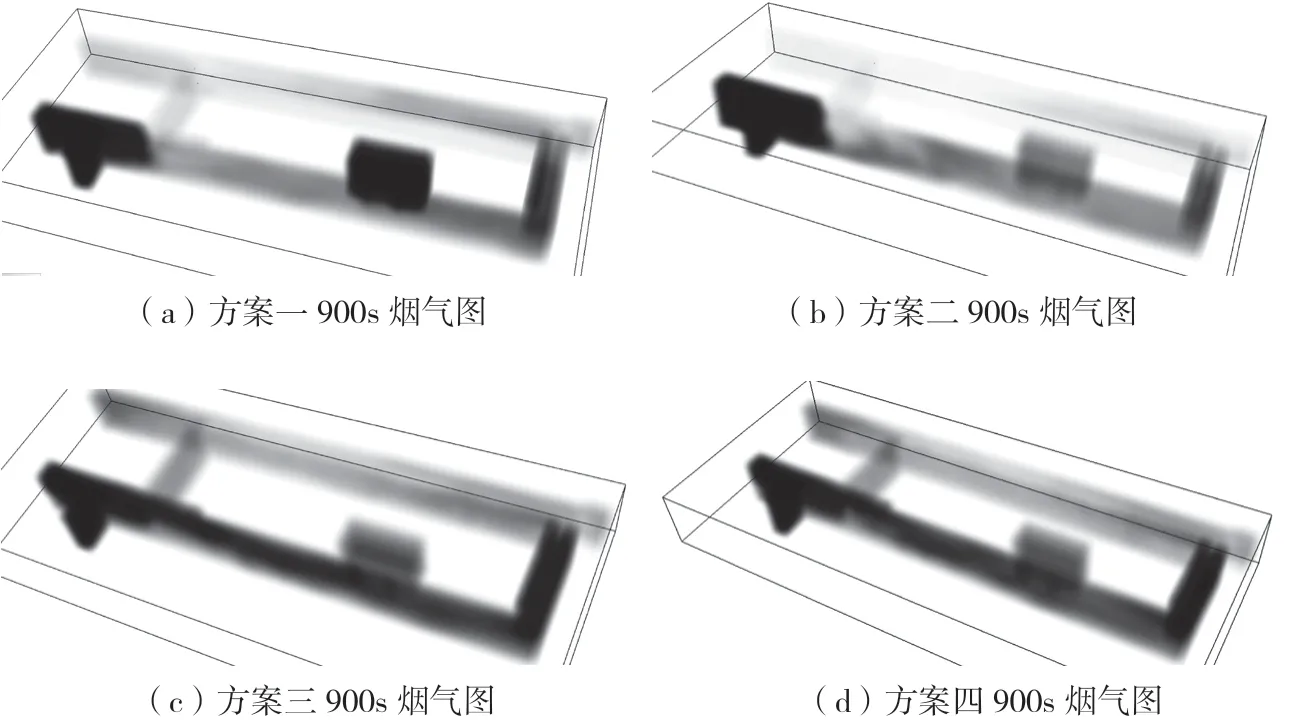

图5 900 s时各方案烟气图

3.2 排烟模拟方案研究

从图中可以看出,火灾发生时,烟气迅速向走廊两侧蔓延,由于补风口的吹风作用,烟气会更加快速地向另一侧蔓延。

方案一中,烟气已基本充满内走道,上下侧内走道能见度都已经很低。下侧走道烟气已下沉,部分烟气已通过门洞向卫生间蔓延。方案二中,火源至补风口处清晰度尚可保证,而火源至公共区门处已布满烟气。方案三和方案四中,虽然设置了挡烟垂壁,但是烟气碰到挡烟垂壁后下沉,越过挡烟垂壁后依然向另一个防烟分区蔓延。下侧走道虽然有较大烟气,但是基本可以保证清晰度。

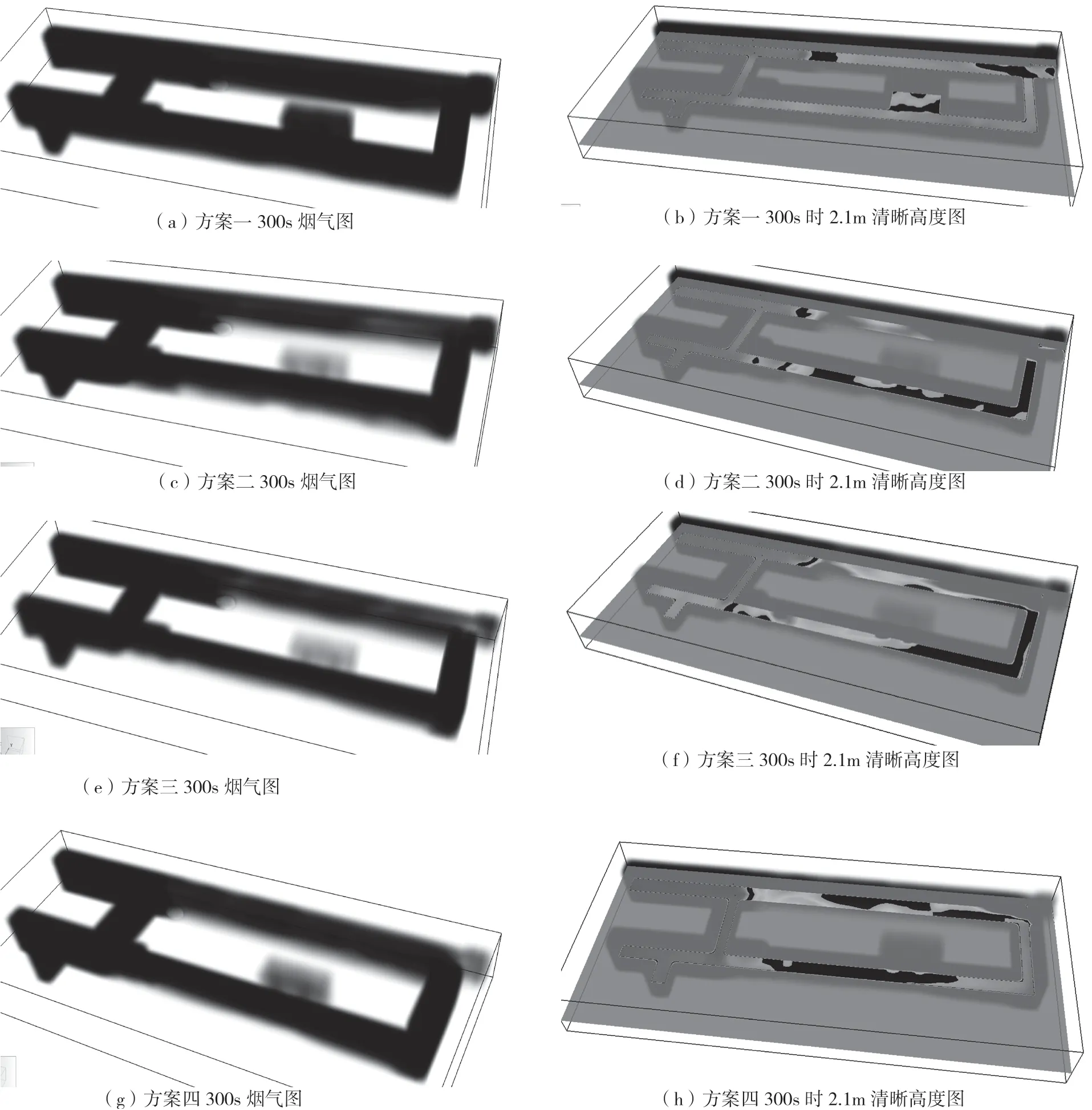

图4 300 s时各方案烟气图和2.1 m清晰高度图

300s时,烟气达到最大,从图中可以看出,烟气已基本充满走道。烟气下沉,通过门洞侵入房间,排烟系统虽然一直运行,却无法及时将烟气排出。

方案一虽然是通排,但是上下侧走道均充满烟气,卫生间通过门洞侵入大量烟气。从清晰高度图可以看出,仅火源附近位置和补风口附近可保证,其余位置可见度均在0.5m~1m。方案二较方案一略好,排烟口可排除大部分烟气,排烟口附近基本可保证清晰高度。虽然部分房间侵入烟气,但是总体可控。

方案三和方案四中虽然设置了挡烟垂壁,模式为单排,但是大量烟气遇到挡烟垂壁后,迅速下沉,绕过挡烟垂壁后,继续向下侧走道蔓延,并侵入房间。方案三中紧挨机房的内走道清晰高度尚可满足,方案四的清晰高度在1m左右。

从图中可以看出,排烟系统运行900s后,内走道烟气已基本被排出。最不利点、侵入房间内的烟气,排出较为困难,但是内走道已基本恢复使用功能。

方案一和方案二相比,方案二比方案一略好,但总体相差不大。方案三和方案四受挡烟垂壁和单排影响,对蔓延至另一个防烟分区的烟量,排出效果并不好,下侧内走道内,仍有部分烟气。

3.3 内走道排烟方案

对内走道排烟,采用哪种方案,并没有确切定论。方案一和方案二相比,方案二好于方案一,在发生火灾时,方案二可基本保证内走道的清晰高度,方案一无法保证。但是方案二排烟量是方案一的2倍,管线布置困难,对其他专业影响较大。

对方案三和方案四,方案四的烟量加大没有太大效果,反而过大的排烟量导致烟气快速向机房左侧内走道蔓延。清晰高度反而不及方案三好。方案三和方案四采用挡烟垂壁划分防烟分区,虽然在火灾初期可以更加有效的控制烟气流动,但是对后期排烟时,挡烟垂壁反而成为障碍,不利于烟气的迅速排除。对此种情况,可考虑火灾初期,采用分区排烟,火灾结束后,则调整模式为通排,更加有利于迅速排除烟气。

补风口对烟气的流动有很大影响。补风口的位置、高度非常重要,补风口风速大且送风口影响范围大,烟气很难侵入,可保证足够的清晰高度。因此补风口应设置在对疏散重要的路口、节点,以保证在关键位置的可见度,并且在疏散时,人员有迎面风速。补风口可略高于地面设置,使其射流更远。

排烟口的设置应在烟气积聚区域。虽然规范规定排烟口距离最远点不大于30m即可,但是其排烟效果却不佳。从图中可以看出,补风口的斜对角为排烟最不利点,其次为对角。对这些区域,有条件应设置排烟口,最大限度地排出烟气。

清晰高度。对内走道来说,一旦发生火灾,很难实现在任何时间、任何地点均能满足清晰高度的要求。在烟气聚集区,烟气冷却并迅速下沉、低区域蔓延,阻挡逃生路线。且模拟中并未考虑内走道管线因素,一般内走道上管线所占空间接近2m,因此实际中烟气下沉会更加迅速。

选取最佳方案。对地下封闭内走道,在火灾初期,划分防烟分区、采用较大排烟量的排烟方案,能够有效排除烟气,最长时间地保证内走道的清晰高度,保证人员疏散,因此在设计时采用方案三、方案四效果均较佳。但是在火灾后期,即火源熄灭后,烟气已蔓延至整个内走道时,再采用单排模式,不利于排烟,此时应通过模式控制,同时打开内走道上侧和下侧排烟口,执行通排模式,能够迅速地将内走道内烟气排出。

对防灾和疏散的参考。地铁车站内均为不燃或难燃材料,即使发生火灾,也不会产生太多烟气;内走道均为运营人员,一旦发生确认发生火灾,须考虑在3min内尽量疏散至公共区或通过疏散口直通地面。如果烟气太大,就可以考虑就近躲入房间,紧闭门体,防止烟气侵入,等待救援。一般情况下,排烟系统15min内可保证人员基本通行,30min内,可排除全部烟气。

4 结语

对地下封闭内走道来说,防排烟措施具有及时排出烟气、保证人员疏散的重要作用。如何合理地选择防排烟方案,合理设置排烟风口,是每位设计师应认真思考的问题。该文以新生路站大端内走道为例,研究了内走道火灾时,不同排烟方案的排烟效果。通过调整排烟量设置、排烟口设置等,研究不同防排烟方案对烟气流动、清晰高度等的影响,为后续设计提供一定参考。