小学语文中学段“三位一体”阅读教学模式探索

罗敏 刘梅梅 (哈尔滨师范大学教育科学学院)

阅读教学是通过教师、学生双主体与文本这一客体进行对话交流的动态过程。近年来,学者们对阅读教学模式的探讨层出不穷,出现了“主题阅读”“‘1+x’群文阅读”“整本书阅读”等多种阅读模式。温儒敏教授在《“部编本”语文教材的编写理念、特色与使用建议》一文中提到,建构以“精读、略读、课外阅读”的“三位一体”阅读教学模式。在“部编本”教材之前,各种版本的语文教材大多都涵盖精读和略读两种课文类型,但由于这两种课型在之前教材里的区分度尚不明显,导致教师阅读教学的方法、技巧以及侧重点有所偏颇。于是,“部编本”教材便有意识地扩大区分度,并且增设课外阅读,以此构成了“精读——略读——课外阅读”“三位一体”的小学阅读体系。

一、辨其“三位”,明之要义

关于“三位一体”之“三位”,其一是“精读”。叶圣陶说过:“精读要潜心领会文章,依遵作者思路,进入文章意境,字字句句细心揣摩,语语领悟其神。”也就是说,精读要求对文章的字词句段进行“咬文嚼字”“字斟句酌”,挖掘其精髓,既要逐字逐句逐段逐篇地读,读得精细;也要剖析得精深,即将字里行间中的情感与内涵细细品味,把握作者所欲传达之意。但对小学生而言,其思维仍处于尚在发展的阶段,还不具备自己精读一篇课文的能力,因此需要教师教授其阅读方法与技巧,授之以“渔”,指导其进行阅读以把握文章内涵。此目的是让学生学“法”,故精读课又被称为“教读”。

其二是“略读”。叶圣陶曾说:“学生从精读方面得到种种经验,应用这些经验自己去读长篇巨著及其他的单篇短作,不再需要老师的详加指导,这就是‘略读’。”换言之,略读则是学生利用自己已掌握到的阅读经验自主进行阅读,进一步巩固所学,从而内化为自己的阅读方法与技巧,重在强调学生学习的自主性和主动性。此目的是让学生悟“法”,故略读课亦可称之为“自读”。

其三是“课外阅读”。课外阅读是课堂内阅读教学的拓展和延伸,理论上旨在增加学生的阅读量,拓宽学生视野的广度,延长学生见识的宽度。实践上则是让学生将阅读方法运用到其他阅读上,并建构到自己的阅读方法的体系中去,以达到阅读方法的迁移与融会贯通。此目的即为让学生用“法”。

二、统整“三位”,精心设计

本文以部编本教材小学语文三年级下册第二单元为例,旨在分析“三位一体”阅读体系下对单元课文讲授的方法思考。本单元是寓言故事单元,主要编排了《守株待兔》《陶罐和铁罐》《鹿角和鹿腿》《池子与河流》四篇课文,前三篇是精读课文,第四篇是略读课文。寓言对小学生来说体裁新颖,形式新奇,而故事性的课文更易引起学生的阅读好奇、兴趣与求知欲。本单元重在引导学生阅读不同的寓言故事,通过教师讲授、学生自学、课外阅读三种教学模式把握寓言故事的内涵,从而理解寓言故事的寓意。

(一)精读之要,意在“学法”

在《陶罐与铁罐》这一篇精读课文中,其主要写作手法是对话。因此,在教学本文时要着重以“读”为导向,在反复朗读中引导学生体会人物的个性特征。在教学过程中要教给学生朗读不同人物语言描写的方法,学会抓住关键字、词、句分析人物情感,把握人物形象,从中体会寓言故事的寓意。

1.初步感知,理清文章框架

学生自主阅读课文,由学生在阅读课文后总结概括出文章的主要内容,将文章在内容上分为两个部分。

2.聚焦语句,品读人物态度

首先,体会铁罐的“傲慢”。教师重点引导学生阅读第二、四、六、八自然段中铁罐的话,抓住“傲慢”“懦弱的东西”“轻蔑”“住嘴”“恼怒”“算什么东西”等词句指导学生细细品读,可以是学生分角色朗读,也可以是师生合作读,在反复朗读中感受铁罐的态度发生了怎样的转变。抓住形容词、标点符号、语气语调等引导学生通过朗读时的抑扬顿挫、轻重缓急逐步体会铁罐的态度的变化,同时边读边思考这三次态度有何不同。接着,体会陶罐的“谦虚”。面对铁罐无情地奚落,学生找到第三、五、七自然段中陶罐对铁罐的回应,教师同样可以利用找关键字词,重读带有情感色彩的词句的方式,引导学生分析人物态度。

3.角色扮演,体会人物品质

在存在大量对话的课文中,教师可以让学生分角色扮演文中人物,让学生“身临其境”,求其换位思考,以帮助学生更好地感受其人物形象。在扮演过程中,教师应引导学生着重在动作、神态、语言上下功夫,必要时教师可以通过亲自示范让学生把握表演之精髓,让学生通过“模仿”领悟人物之形象,从而进一步体会人物品质。如在扮演铁罐时,可以诱导学生充分发挥想象,想象当时的情境是怎样的,在铁罐说那番话时,它的神态如何,如眼神可以是带着轻蔑地上下打量,语调可以是由开始的轻声变成了后来的强调;或者再适当加上一些肢体动作让铁罐的形象更加丰满,“呼之欲出”,如环抱着手,来回踱步等演绎出铁罐的傲慢。而在扮演陶罐时,也可以从眼神,语气、语调、动作等多方面来诠释陶罐的谦逊有礼。此外,教师可以引导学生观察书中的配图,铁罐和陶罐的神态分别是什么样的,通过图文结合的方式,以图读懂行文,以行文理解图。杜威曾提出“从做中学”的观念,“主张诱导儿童在活动中得到经验和知识”。因此,在本节课的教学中,教师通过开展角色扮演活动,把“舞台”交给学生,让学生自由和主动发挥,在表演和对话中深刻地感受人物鲜明的个性特点,进而体会人物的品质。

4.分析情感,揣摩文章寓意

在教师引导学生把握文章内容后,教师需把话语权交还给学生,通过设问你喜欢陶罐还是铁罐呢?为什么喜欢它?你想对陶罐(铁罐)说些什么呢?这篇课文对你有什么启发等问题,展开“头脑风暴”,让学生独立思考,发散思维,再通过讨论交流,分享想法,畅所欲言,产生思维火花的碰撞。最后,教师再综合学生交流的结果,进一步升华情感,引导学生揭示文章的寓意。

精读中教师占据了主导地位,教师需为学生搭建“支架”,一步一步引导学生学习,同时在教学过程中渗透阅读方法,指导学生反复练习巩固。

(二)略读之义,重在“悟法”

1.横向比较,激趣导入

本单元中的略读课文是《池子与河流》,它是以诗歌为形式的寓言故事,新颖的文本类型对学生而言是一个积极的诱因,教师要抓住这个切入点,引起学生的好奇心,激发学生的阅读兴趣。如让学生自主比较诗歌类型的寓言与之前所学的叙事类寓言故事有何不同,让学生说说更喜欢哪一种,为什么喜欢等交往互动,从而将本节课的话语权交还到学生手中。

2.纵向迁移,自主学习

在学习了《陶罐与铁罐》之后,可以发现《池子与河流》与其有相似之处,两者都运用了大量的人物对话描写。因此教师可以以此作为突破点,通过运用在《陶罐与铁罐》课上讲授到的抓关键字、找重点句、图文结合、分析人物心理等阅读方法引导学生进行迁移,自主进行学习,对能表现池子与河流不同态度的字词和语句进行勾画、圈点,做批注,体会池子与河流截然不同的态度与性格的个体差异。

3.交流讨论,合作互动

在学生通过自主学习把握文章大意后,教师需带领他们进行思维的碰撞。通过同桌、小组互动的形式讨论交流,畅所欲言,分享自己在阅读过程中所感受到与学习到的。进一步理解之后,再通过分角色朗读或表演的方式呈现出来,在活动中激发学生学习兴趣,提高学生积极性,从而深刻体会两种人物的性格特点和人物品质。

4.升华主旨,揭示寓意

在一系列的交往互动,合作学习之后,教师需引导学生自己揭示其中道理,并谈谈对自己的启示,在此基础上,教师再进行归纳总结,升华文章主旨,从而实现寓言课文的教学目标。当然,如果可以的话,教师还应该留有足够的时间让学生在课堂上练笔,将阅读与写作相结合,以读促写,以写巩固读,锻炼学生的读写能力,真正将所学内化于心。

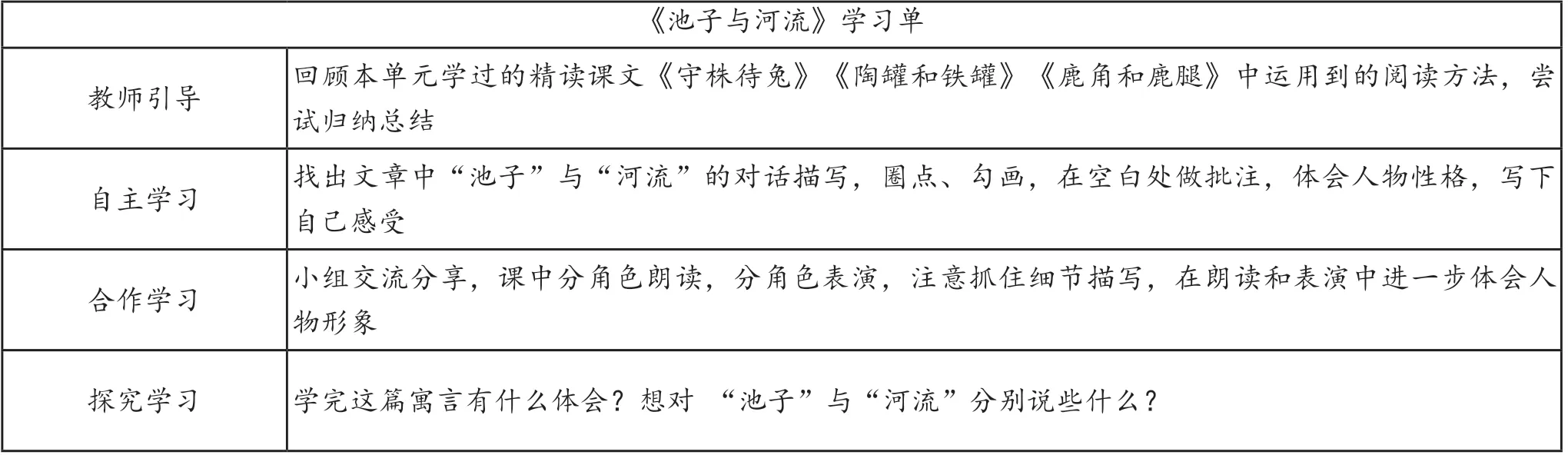

在略读课文的教学中,教师还可以通过设计“学习单”来帮助学生进行自主学习。学习单的运用,能为学生的自主学习提供方向,明确学习目标,进一步指导学生,避免了学生“茫然”“摸不着头脑”“无措”等现象的出现,担当起了促进学生学习的桥梁和纽。(如表1)。

表1 《池子与河流》学习单

通过上述学习单的设计,首先从教师入手,引导学生回顾之前所学到的阅读方法,进行方法“再现”;再将学习的主导权交给学生,秉持“自主、合作、探究”的理念,分别引导学生主动学习。在这个过程中学生独立进行思考,教师适时点拨,实现“悟”法。

“就教学而言,精读是主体,略读只是补充;但是就效果而言,精读是准备,略读才是应用。”略读课文不同于精读课文的教学,但它其实就是在精读的“牵一发”后而“动全身”,旨在让学生独立思考,领悟方法的内涵,重在起到“举一反三”的作用。

(三)课外阅读,旨在“用法”

本单元的主题是“寓言是生活的一面镜子”。寓言意在通过简短的故事揭示背后蕴含的深刻的大道理。通过本单元的学习,学生已了解到寓言带给他们的启示,当然要实现真正的“学会”,还得从生活当中去践行。此外,学生通过学习也掌握了一定的关于阅读方法的知识,但是仅有理论的学习而没有实践也只是纸上谈兵。因此,学生还需要通过大量的课外阅读,以达到知识的拓展延伸和方法的迁移贯通。

1.培养兴趣,巩固方法

本单元不仅编排了精读课文和略读课文,还添加了“阅读链接”,提供了《南辕北辙》《北风和太阳》两篇寓言故事供学生阅读,并且还设置了“快乐读书吧”为学生推荐了其他故事书供学生选择。教师如能在课堂上稍加“渲染”,如范讲故事书中的一篇故事,在课堂上与学生互动,通过猜故事情节发展、设置悬念、有奖问答等形式,让学生对故事意犹未尽,从而激发他们课下阅读的兴趣。此外,三年级的学生思维活跃,好奇心强,求知欲盛,寓言故事恰好是符合他们这一心理特点的“静心剂”。因此教师应该“趁热打铁”,通过组织班级的“读书沙龙”“读书会”“演讲比赛”“制作阅读手抄报”等活动,引导学生主动阅读,在活动中培养学生的阅读兴趣。而且,在准备这些活动的同时,学生将再一次运用到阅读方法,以此达到阅读方法的强化,使阅读方法深入学生内心。

2.学以致用,锻炼能力

当学生真正掌握阅读方法后,其方法便是一通百通了。学生通过本单元的寓言故事的学习,不仅了解了寓言的含义,而且还掌握了寓言体裁的课文的阅读方法,方法的迁移性很强,因此学生不仅可以将其运用到寓言故事中,还可以通过课外阅读,运用到其他文体类型的书籍中去。在遇到对话描写较多的课文时,教师可以引导学生通过角色扮演体会人物形象;在遇到心理描写较多的课文时,教师可以引导学生抓住关键字词语句体会人物心境;在遇到书中配图比较丰富的课文时,教师可以引导学生观察图画,通过图文结合辅助理解文章等。“书读百遍,其义自现”,阅读方法也是,用得多了,自然越用越活,越用越灵光。而学生也就会通过大量的阅读,于润物细无声中内化吸收阅读方法,潜移默化地提高自己的阅读技巧,发展自己的阅读能力,锻炼自己的阅读思维,提升自己的智力水平。

3.陶冶情操,提升素养

在本单元的学习中,寓言通过“以小见大”的手法让学生明白了深刻的道理。但仅有课堂短短几节课的学习,学生还不能完全将所学建构到自己的知识体系中去,因此还需要通过课外阅读实现巩固内化、拓展提高。将语文学习从课内延伸到课外,实现课内学法、课外用法的有机衔接,让学生把在课堂的精读、略读中获得的阅读方法、技巧和能力,通过在课外阅读中得到巩固、强化、应用和提高,使学生变“学过”为“学会”,从而真正实现陶冶学生情操,培养优秀品德,提升学生语文素养的目的。

三、融于“一体”,合“三”为一

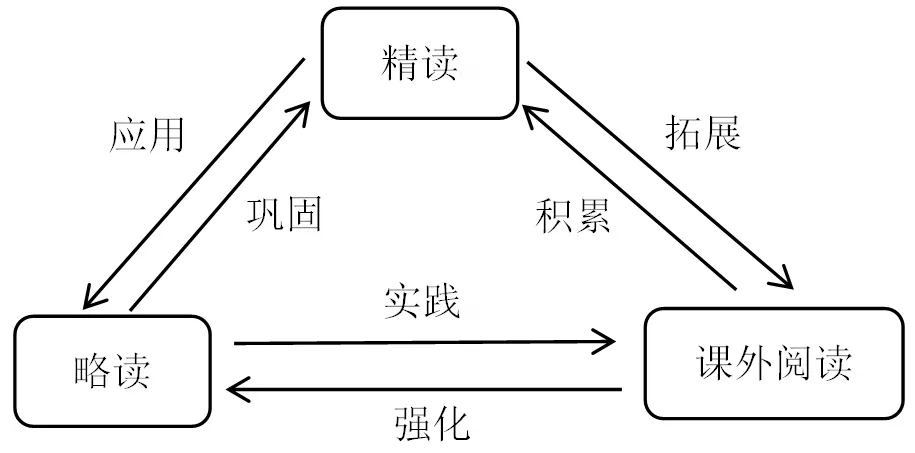

关于“三位一体”之“一体”,即是指以“精读”为基础、“略读”为应用、“课外阅读”为拓展延伸的阅读教学模式。如图1所示,精读为略读和课外阅读奠定基础,将精读中所学到的方法与技巧应用到略读中,通过略读进一步巩固精读所学;将略读中所悟到的方法在课外阅读中加以实践,实现方法的“举一反三”,进一步巩固加强;掌握与内化了的技能技巧在课外阅读中得到了更全面地施展,更充分地扩大了阅读积累量,从而将课内阅读延伸到课外阅读。

图1 “三位一体”阅读教学模式关系图

在本单元中,教师以文章《守株待兔》《陶罐和铁罐》《鹿角和鹿腿》为“例”,重在“精讲”,为学生打下基础,掌握阅读方法。精读教学对教师仍处于主导地位,通过一读二品三演四析,重在引导学生,不仅能看到表层的字面含义,还要能通过具体的字词句段,直击文章深层的内涵,从而把握文章主旨。同时在此过程中,教师要渗透抓重点、分主次、析情感等教学方法,授之以“渔”,而学生则需做到“三到”,即“眼到、口到、心到”。以此通过师生间的相互助力,实现精读之要。在《池子与河流》一课教学中,教师学会放手让学生自主学习,适时点拨,重在“悟法”。如果精读课文是教师讲解的“例题”,那略读课文就是学生尝试解答的“练习题”。在“练题”时,学生成了主体,需主动检索与筛选大脑中可利用的阅读方法和技巧,进行自主阅读,这实则就是经过“再现”,再反复巩固所学方法。这是一个独立思考的过程,也是一个不断“顿悟”,达到“豁然开朗”的阶段,进而实现从阅读方法的“外化”到“内化”,实现略读之义;向学生推荐阅读书目,激发学生阅读兴趣,扩大学生阅读积累。通过不断地阅读,反复练习所学到的方法与技巧,并将其运用到不同的阅读中去,在阅读过程中培养独立思考的能力,即是课内举一,课外反三,受“利”于课内,助“力”于课外。从课堂教学向课外阅读过渡,旨在实现学生由课内向课外的有机衔接,拓展延伸。通过“精读——略读——课外阅读”三位一体的阅读教学模式的训练,学生在学习过程中不仅了解到了寓言故事的文体特点,还领悟了蕴藏其中的深刻的大道理,同时掌握并建构了对于此文本类型的阅读方法,学会了阅读方法的举一反三,提高了阅读能力,真正实现了由量变到质变的跨越。

从图1可以看出,此三者看似各自独立,各有其差异,但在内涵上却是相辅相成、相互联系、相互补充的。前一阶段是后一阶段的基础,后一阶段是前一阶段的跃升。三者的出发点都是“以学生为中心”,落脚点都是全面提升学生的语文素养,也因此构成了一个有机整体,旨在做到新课标所要求的“多读书,好读书,读好书,读整本的书”。 “三位”各司其职,共同作用于小学语文的阅读教学,最终实现1+1+1>3。