体育学科核心素养学习目标描述模型的构建与应用

李 晓 芸

(中山市第二中学,广东 中山 528403)

“核心素养”的界定是学校教育从“知识传递”转向“知识建构”的信号,标志我国学校的课程发展进入了新的阶段。[1]自《普通高中体育与健康课程标准(2017年版)》颁布后,各地纷纷进行课标研习、课改培训等,从省级培训到市级培训,从理论培训到教学观摩,可谓多层次、多类型、普及度高、受众性广,一线教师对课程改革的接受程度很好,体育学科核心素养的三个方面(运动能力、健康行为、体育品德)耳熟能详,但教学实施过程中,仍困惑不断。理论与实践的脱钩问题从全国体育优质课观摩活动的教学设计(学习目标的描述范式多样、不清晰)中便可窥见一斑。从学科素养模型上了解体育课程标准,从学习发生本质上理解学习过程,从体育学科知识结构上把握课程内容,才能整体把握目标体系并落实到教学实践中,不仅是理论与实践相结合的主线,也是核心素养落地的关键。

一、厘清素养导向下的教育教学实践问题

体育学科素养的落实主要靠体育课堂教学,从大量的全国优秀课例展示与教学设计资料和期刊文献中寻迹课堂教学实践存在的问题,归纳整理如下。

1.素养导向下的目标体系认知不足

以核心素养为导向的学科课程标准明确指出:课程结构的特点是以学科核心素养统领课程的目标、内容、方法和评价,即课程目标、课程内容、教学方法、学习评价等都紧密围绕学科核心素养来设计和构建。[2]学科核心素养的培育是一个系统工程,从课程目标、学年目标、单元目标、课时目标由大到小,由远及近地将学科核心素养刻画到每一个教学活动中。这就要求教师在进行教学实践时更应以“立德树人—核心素养—学科核心素养”为指引,系统性地认知体育教学。但是现实教学中,从全国教学展示案例中可以看出大多数教学设计存在轻单元设计重课时设计问题。大多数体育教学仅从一节课出发,一节课的容量有多大?无论是大观念还是大单元,都是解决教学“只见树木不见森林”现象。虽然倡导教学设计由单元设计到课时教案的操作已久,但单元目标与课时目标之间是否建立关联、如何建立关联?并没有得到一线教师的重视或者说还没形成惯性思维。

2.素养导向下的学习本质思考不力

教育变革一定程度上受学习本质研究的影响。学习是超越生理层面的作为“人”的主体的行为,从“机械人”出发进行追问的方式,将导致其并不能够真正揭示学习者作为“主体人”的内部认识发生机制。[3]随着对学习现象认知的不断深入,“人”的情感、价值观等非智力因素在学习过程中的作用得到认可,教育目标从“双基”走向“三维”,在一定程度上正是学习本质研究从“离身”到“具身”的变革。

虽然“三维目标的有机统一”一再被强调,但在教学设计中三者却又被分开去单独思考,以至于在实践过程中往往陷入手足无措。知识与情感是不可分割的整体,即便是动作技能意义上的知识也带有情感,只是比其他类型的情感更为原始和朴素。[4]如何“内在相关”始终说不清道不明。甚至有学者以《第八届中小学优秀体育课和健康教育课教学观摩展示交流活动教案集》为研究对象,将“兴趣该不该纳入认知目标”进行了批判[5],可见三维目标割裂思维之严重。于是,在体育教学设计中,多是以“知识与技能”为主,糅和其他两个维度的空话套话。如“通过自主、合作、探究学习,掌握技术”,以不变应万变的“过程与方法”似乎任何学习都可以套用,但什么时候是自主学习,什么时候合作学习,这个教学活动为什么要采用自主学习?并没有纳入到教学活动的设计中。

3.素养导向下的教学实践脉络不清

目标统领教学内容、教学方法、教学评价等,体育教师对目标体系的理解不到位和对学习之本质思考不到位,都会导致教学实践思路不清晰或者偏离方向。如学习目标的范式混乱,从某省教学比赛的教学设计中出现五种范式[6],从五种范式中看出教师把以布鲁姆教育目标分类法指导下的学习目标范式、核心素养导向下的课程目标、课程标准新增必修教学模块掺杂一起。学科核心素养的培养是一个系统工程,以学科核心素养为导向进行由单元设计再到课时计划的系统性教学设计,由层进式的目标设置到内容的选择与安排,最后实施于每一节课的各项活动中。仅从一节课谈运动能力、健康行为、体育品德的培育,是否能够细致地呈现?它的具体呈现是否遵从系统性原则?再如,“教学中突出学生的主体地位”并不只是将“教学目标”改写成“学习目标”,而应从学习发生的本质去理解,才能在教学实践中坚持教师在学生学习过程中的主导性。

二、提出素养导向下的体育学习目标描述模型

国家以课程作为落实教育目标的途径,但现有的课程标准虽然在总目标中提及学科核心素养,但没有以学科核心素养为纲,没有将学科核心素养一以贯之地落实到课程标准的各个方面。[7]以至于体育教师在教学实践中对“核心素养”导向下的学习目标存在困惑。为此,迫切需要一个支持素养落地的学习目标模型。

1.以体育学科素养模型为划分依据

核心素养导向下的学科课程标准的研制是以学科素养模型为理论构念和内在逻辑,学科素养模型是连接学生发展核心素养与课程标准的枢纽,是编制学科课程标准的内在依据。[8]我国体育学科课程标准将学科核心素养表现形式具化到课程内容标准和学业质量标准中,并呈现出不同的水平层次,且强调创设运动情境作用的重要性。从学者对国内外学科素养模型归纳的类型中,可以确定我国的学科素养模型是由学科主题、学科素养、表现水平和问题情境组成。归纳起来就是学科知识(学科主题)、外部表现(问题情境、学科素养及其表现水平)。表现水平将内隐的学习转化为外显的行为,是经过认知建构后呈现,学习过程则是从学科知识通往学科素养的路径,而恰恰是学习过程的理解与把握决定了素养导向下的学习是否真正发生,学习发生到达什么程度。仅仅是学习结果的概括的学习目标在教学实践指导上显得苍白无力,这也是一线教师教学设计中缺乏的“灵气”。为此,在学科知识与学科素养间需要提出学习者的内部表现即认知要求。素养水平由再现、应用、转化构成,本质上是三种认知要求。[9]

素养模型是研制学科课程标准的内在依据,那也理应成为指导教学的内在依据,学习目标模型的设计也应遵从这一依据,才能达成从上到下教育思想观念的一致性。为此,体育学科学习目标模型的设计从学科知识(学科主题)、学习内部表现(认知要求)、学习外部表现(素养水平)三个维度进行。

2.以学生学习发生本质为描述依据

虽然近年来认知主义的符号加工范式备受挑战,但因联结主义及具身认知的理论体系与其相比还不够成熟,故符号加工理论依然占据认知心理学的主导地位。[10]而以认知心理学为基础的“三维”目标自然就摆脱不了符号加工的主体思想。认知心理学直接搬用信息加工模型用以刻画认识的内在的、核心的机制,其研究亦始终坚持信息加工的表象分析范式,从指导实践的角度,直接导致了素养教育的落地困境。[11]我国“新课改”之三维目标为摆脱困境,虽然看似作了许多努力,但因骨子里仍然是在坚持布鲁姆传统,亦在被“抨击”之列。[12-13]余文森教授曾提出“三维目标依然有不足之处。其一是缺乏对教育内在性、人本性、整体性和终极性的关注,其二是对人的发展内涵特别是关键的素质要求缺乏清晰的描述和科学的界定。”[7]说明三维目标人为割裂、全人发展思考欠缺、过程缺乏意义链接等问题已经被认识到。在素养导向下的教育改革进程中,三维目标的描述对于“核心素养”导向下的教育教学实践指导存在一定的弊端,解决这一弊端就要搞清楚“核心素养”与以往的“知识”教育的差异。“核心素养”已经不再是只满足“知识、技能与情感”,而是凌驾于其上的“能力与品质”,“核心素养”作为宏观的引领与系统化的学科“知识”如何建立链接,也就解决了“核心素养”在课堂教学中的落地问题。

钟启泉教授强调:“核心素养是作为客体层面的教育内容与作为主体层面的学习者关键能力的统一体而表现出来的。”[14]将“教育内容”与“学习者关键能力”间建立链接,是素养教育落地的关键,也是素养教育的起点。将素养的外部表现行为与学习者的内部认知结构连接起来,是核心素养导向下课程改革应思考的一个关键问题,它将引导一线教师更深入领会“教学内容”在教学中担任的角色。认识是超越生理层面的作为“人”的主体的行为,学习之内在本质的追问应该建立在主体人的基础上而非生理人的基础上。[15]皮亚杰的发生认识论视角下的逻辑结构和知识结构的双向建构说逐渐被认可为认识发生的本质和核心,这就需要在原“三维目标”基础上进行操作层面的意义填充,为一线教师提供从“微观”知识学习到“宏观”素养发展的清晰路径。为此,体育学科学习目标模型是以“知识层(知识与技能)——操作层(解决问题)——目标层(学科素养)”为系统架构。知识与技能是载体,让间接知识转化为直接知识需要解决问题的操作过程,最后搭建自己的学科素养。学习目标的表现架构,不仅可以摆正“知识与技能”的位置,也可以引导一线教师如何去落实学科核心素养。

3.以体育学科知识结构为内容依据

“学科思维”与“学科知识”的结合,要求教师具有宏观的视野,在单元、学科范围的知识结构乃至学习者内部整体知识结构建构的立场上来思考一堂课的教学。在体育学科课程标准中可以找到清晰的学科知识结构,课程的体能、健康教育和运动技能三部分中,运动技能学习和体能练习是课程的主体,健康教育为培养学生的健康意识和行为而专门设置。[2]学科知识是具体的、明确的,学习目标因为要符合可测可评的原则,目前体育学习目标多以“理解、掌握、运用、完成”等词语从外部可观察行为对素养进行意义上描述,而学习就是将外在的“客观”知识体系转化为学生内部的、作为素养的知识结构,通过可观察行为的描述为基础来意会或推断学习的发生与发展。而与素养的可观察的外部行为相对应的是学习者的内部素养知识结构,如何通过学科知识这个载体的学习,让学习者的内部知识与学科知识进行双向建构,进行(皮亚杰发生认识论)逻辑发展过程:已有意义关联不断重复得到强化;不断分化出不同的意义关联,不同意义关联间相互结合形成复杂的逻辑结构;结合过程中出现矛盾导致结构的重构,具体为意义间关联的解除和再建立,这也为从学科知识向内部学科素养的操作层提供指引。

三、解析目标描述模型(单元目标)的应用

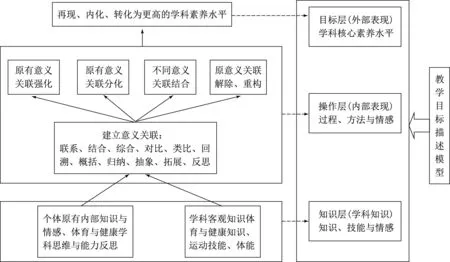

为了让一线教师更加清晰地认识学习目标模型的系统架构,结合提出学习目标模型的理论思考,将体育教学培养学生学科核心素养的过程绘制成一个逻辑图示(见图1)。

钟启泉指出:“核心素养——课程标准(学科素养/跨学科素养)——单元设计——课时计划”是课程发展与教学实践中环环相扣的链环,一线教师必须基于“核心素养”展开单元设计的创造。[16]以下内容对具体的体育单元学习目标模型进行应用解析(见表1)。运动技能模块的内容包含基本知识与技能、技战术运用、一般体能和专项体能、展示与比赛、规则和裁判法、观赏和评价等。[17]每个内容不是绝对独立的知识单元,有一定的交叉与融合,将以上内容落实到教学单元中,以短跑起跑及起跑后的加速跑为例,包含表1中的七个方面;操作层即为知识与技能的认知过程与方法,体育课程以身体练习为主要手段,体育教学过程即动作技能习得的过程,动作技能习得和记忆、知觉、注意、练习效应以及对表现结果的认识等概念有关;[18]目标层即通过教育活动与学生原有内部知识结构得以链接,使学生形成或建立良好的体育学科思维,提升学科素养,并向生活实践迁移。

图1 体育教学培养学生学科核心素养的过程逻辑

表1 起跑及起跑后加速跑单元目标模型的描述

新课程改革后,学习目标的写作范式是体育教师关注的重点,无论是三维目标写作范式,还是将学科核心素养的三个方面作为写作范式,基本都是三维目标的“原生态”模板。针对三维目标在指导核心素养导向下的课程教学存在的弊端,提出学习目标描述模型,从学习目标描述模型的设计思路和应用解析中,提高他们对核心素养导向下的课程改革的认知,解决一线体育教师的困惑。

——依托《课程标准》的二轮复习策略