中国白酒健康功能成分吡嗪类化合物研究进展

丁海龙,沈小娟,宋 川,熊燕飞*,邓 波,敖 灵,曾 珊,李 嘉,俞 佳

(1.泸州老窖股份有限公司,四川 泸州 646000;2.国家固态酿造工程技术研究中心,四川 泸州 646000)

白酒是我国具有悠久历史的传统蒸馏酒,是中华民族智慧的结晶。和其他蒸馏酒相比,中国白酒的风味物质和生物活性成分含量异常丰富。据统计,截止2018年,白酒风味数据库中的化合物已多达1 874种[1],这些丰富的风味成分中蕴含了诸多的功能因子或生理活性物质,如吡嗪类化合物、芳香族化合物、萜烯类化合物等,能够起到缓解酒精伤害、提升人体防御机能、调节生理节奏,以及预防疾病、促进康复等功能[1-3]。

吡嗪类化合物广泛存在于自然中,也是在各类香型白酒中均有检出的一类微量健康成分[4-6],具有特殊香气和独特健康功能。吡嗪类化合物是中国白酒风味相关的重要化合物,它的香味阈值低,对白酒的风味有重要的贡献,同时也是一种有益人体健康的物质,长期以来受到了研究者的极大关注。本文就中国白酒的微量健康成分吡嗪类化合物研究现状进行分析,以期为科学认识中国白酒中的生物活性成分健康功能提供参考。

1 吡嗪类化合物介绍

1.1 吡嗪类化合物及功能

吡嗪类化合物是指苯环的1,4位含两个氮原子的六元杂环化合物,广泛存在于自然界和发酵食品中,具有类似于炒坚果、烤肉的怡人香气,以及易挥发、香势强、阈值低等特点,并以多样的生理活性和健康功能而受到广泛关注和重视[7-8]。许多天然食品中或食品在煮、炒、发酵过程中都能检测出吡嗪类化合物。到目前,已累计发现120余种吡嗪类化合物,其中2-甲基吡嗪等34种吡嗪类化合物在我国已被应用于食品添加剂[9],2,5-二甲基吡嗪等6种吡嗪类化合物已制定国家标准[10],甲基吡嗪等5种吡嗪类化合物已制定行业标准[11]。

1.2 吡嗪类化合物的应用

吡嗪类化合物目前已广泛应用于香料、药物和食品添加剂行业。由于吡嗪类化合物具有特殊香气,从20世纪60年代开始,学者对吡嗪类化合物的合成和应用进行了大量研究,2,3-二甲基吡嗪等多种吡嗪类化合物应用于香料,并成为香料中的重要系列[12];多种吡嗪类化合物应用于医药领域,如天然活性成分四甲基吡嗪及其衍生物可捕捉超氧阴离子,并减少人体粒细胞的氮氧化物产生,具有重要临床应用价值[13]。2,5-二甲基吡嗪是合成阿西莫司等新型药物的重要中间体2-甲基-5-吡嗪甲酸的重要原料[14],用于治疗糖尿病、高脂血症和结核病;此外,吡嗪类化合物及衍生物在农药、电子和高分子材料中也具有重要应用价值。

1.3 吡嗪类化合物的制备

吡嗪类化合物的制备方法有直接提取法、化学合成法以及生物发酵法3种方式[15-17]。直接提取法是指在自然原料中提取。1976年,北京制药工业研究所成功在川芎中提取川芎嗪单体[16],但因产量得率较低无法适用于大规模工业化生产;化学合成法是吡嗪类化合物工业化生产主要方式,常用方法是利用相应的羰基、氨基化合物缩合为吡嗪环,再通过环上及侧链取代基上的反应来制取目标化合物,具有收率高、成本低廉、可大规模制备的特点,但存在一定原料短缺和环境污染问题;生物发酵法是指以糖和氨为培养基通过微生物发酵生产目标产物[17],因其原料来源丰富、反应条件温和、产品绿色天然等诸多优势,使其成为当前关注的热点。其中,杆菌属能在发酵过程中生产四甲基吡嗪,被认为是一类良好的吡嗪生产菌株。但由于微生物发酵产生的中间体乙偶姻量少、乙偶姻向四甲基吡嗪转化率低,造成目标产物在微生物的发酵液中含量较低,且分离提纯存在一定难度。因此,综合利用生物工程技术、发酵工程技术以及外加前驱物质等方式,以大幅度提高发酵目标产物受到广泛关注,并有着广阔应用前景。

2 中国白酒中的吡嗪类化合物

2.1 白酒中吡嗪类化合物及功能

吡嗪类化合物普遍存在于白酒中[18-19],是白酒中的主要含氮化合物,对白酒风味和健康有重要贡献。目前,中国白酒中已检测出吡嗪类化合物29种[2,20-21],以烷基吡嗪类为主,主要包括四甲基吡嗪、三甲基吡嗪、2,6-二甲基吡嗪、2-乙基-6-甲基吡嗪、2-乙基-3,5-二甲基吡嗪、2-甲基吡嗪、2,3-二甲基吡嗪等。FAN W L等[6]对12种白酒样品的吡嗪类化合物进行了检测,研究结果表明,酱香型和浓酱兼香型白酒中吡嗪类化合物种类和含量较高,约为3 000~6 000 μg/L,含量较高的吡嗪类物质主要集中于2-乙基-6-甲基吡嗪、2,6-二甲基吡嗪、2,3-二甲基-5-乙基吡嗪、2,3,5-三甲基吡嗪、2,3,5,6-四甲基吡嗪等。浓香型白酒次之,其含量约为500~1 500 μg/L,个别浓香型白酒的吡嗪类化合物总量也能达到酱香型白酒的水平。吡嗪类化合物在其他香型白酒也有检出。

2.2 白酒中四甲基吡嗪及功能

四甲基吡嗪(2,3,5,6-tetramethylpyrazine,TMP)又称为川芎嗪,是一种重要的吡嗪类化合物。TMP天然存在于中药材川穹根茎以及大豆、咖啡和乳制品中,目前作为常见的呈坚果味和烤面包口味的食品添加剂广泛应用于食品、饮料、肉制品及乳制品等食品工业中[22]。除应用于食品工业外,TMP还是一种重要的治疗心脑血管疾病临床药物成分,具有扩张血管、促进血循环、改善酒精对胃黏膜和肝脏的损伤等功能[23-24],是中药“速效救心丸”和西药“川芎嗪注射液”的主要成分[25]。

在所有蒸馏酒中,四甲基吡嗪是中国白酒特有的功能性成分,近年来因其特殊的风味及明确的生物活性作用在白酒健康领域受到广泛关注。TMP在浓香型、酱香型、清香型、芝麻香型、药香型、兼香型、老白干香型等各类香型白酒中均有检出,质量浓度范围在500~6 000 μg/L之间。TMP在白酒中具有较低的风味阈值,不同酒精含量下香味识别阈值为372.11~743.39 μg/L[26],对酒体贡献甜香、坚果香及花香,能对其他香味物质起到明显的烘托叠加作用,丰满白酒的香气。TMP对白酒风味有重要的贡献的同时,也赋予了中国白酒有益健康的功能,杨涛等[27]经动物模型试验研究后认为TMP具有保肝、护肝等功效,为“适量饮酒,有益健康”提供了依据。

3 白酒中吡嗪类化合物的分析检测

作为白酒中一类重要功能物质,早在1989年,陆懋荪等[28]开始利用阳离子树脂富集白酒中的含氮化合物,为我国白酒中吡嗪类化合物分析检测奠定了基础。目前,针对白酒中吡嗪类化合物检测方法的研究逐渐增多,气相色谱(gas chromatography,GC)技术、液相色谱(liquid chromatography,LC)技术及气相色谱-质谱联用(gas chromatography-massspectrometry,GC-MS)技术均应用于该领域中。

3.1 气相色谱法

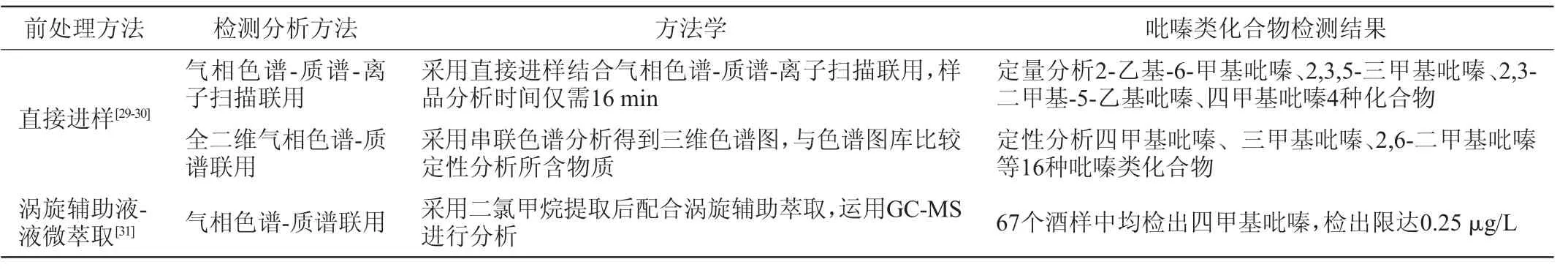

气相色谱法因具有分析灵敏度高、应用范围广等优点,成为目前应用最广泛的分离检测技术,而研究者对白酒中吡嗪类化合物的分析检测,多是直接进样或是采用液-液萃取、顶空固相微萃取等前处理技术,结合气相色谱或气相色谱-质谱分析进行。气相色谱法检测白酒中吡嗪类化合物的研究进展见表1。

表1 气相色谱法检测白酒中吡嗪类化合物研究进展Table 1 Research progress in determination of pyrazines in Baijiu by gas chromatography

续表

3.2 液相色谱法

相对于气相色谱样品的前处理过程繁琐、重复性相对较差,液相色谱因不受样品挥发度和热稳定性的限制,从而在吡嗪类化合物的分析测定中也有诸多应用。液相色谱法检测白酒中吡嗪类化合物的研究进展见表2。

表2 液相色谱法检测白酒中吡嗪类化合物研究进展Table 2 Research progress in determination of pyrazines in Baijiu by liquid chromatography

4 白酒中吡嗪类化合物的生成途径

研究认为,白酒中吡嗪类化合物主要来源于发酵过程中的微生物代谢,这体现了功能微生物在白酒酿造中的重要作用和研究价值,部分研究者认为美拉德反应也是生成途径之一。

4.1 白酒的吡嗪类化合物的微生物合成途径

研究证实,中国白酒中吡嗪类化合物产生的主要途径来源于微生物的代谢反应。1962年,KOSUGE T等[37]第一次报道了枯草芽孢杆菌具有生物合成TMP的能力,并提出生物发酵液中TMP是由芽孢杆菌发酵产生的乙偶姻与氨基酸反应生成。此后微生物发酵法合成TMP的文献报道逐渐增多。徐岩等[38]对白酒中TMP的来源及产生机制进行了深入的研究,验证了TMP产生的主要途径来源于微生物的代谢反应。侯孝元等[17]证实代谢反应第一阶段是微生物发酵酶促反应产生前体乙偶姻,第二阶段由乙偶姻与铵离子自发的热力学反应生成TMP,这一理论目前已得到学术界的普遍接受。

4.2 白酒中吡嗪类化合物的其他生成途径

吡嗪是许多食品的风味物质,炒坚果、咖啡、可可豆中吡嗪的形成大多通过非酶褐变中的美拉德反应产生。因此,除微生物生成途径外,部分研究者认白酒酿造过程美拉德反应途径也会生成吡嗪类化合物。吴建峰[39]认为,在白酒制曲过程和酿酒堆积发酵过程均会发生美拉德反应,产生的TMP经蒸馏带入酒中。余晓等[21]认为吡嗪类化合物的生成与美拉德反应有密切关系,其含量与高温制曲工艺密切相关。

5 白酒中吡嗪类化合物提升思路

吡嗪类化合物作为白酒中重要风味物质和健康功能成分,如何有效提升其在白酒中的含量受到广泛关注。近年来,优良菌株选育以及基于培养基、发酵过程优化的发酵工程技术应用于酿酒生产,为吡嗪类化合物含量提升带来了全新思路。

5.1 高产菌种选育

目前针对白酒中吡嗪类化合物的含量提升研究大多集中在高产四甲基吡嗪菌株的筛选上,筛选的菌株大多为枯草芽孢杆菌和地衣芽孢杆菌。沈毅等[40]筛选出两株高产吡嗪类的地衣芽孢杆菌L8、枯草芽孢杆菌L17并应用于大曲生产,所得半成品曲坯中吡嗪类物质含量是空白组的3.85倍。王霜等[41]在兼香型白酒酒醅中筛选出两株菌株,具有代谢产生TMP前体物质乙偶姻的能力。赵德义等[42]对高产TMP的菌株筛选获得1株枯草芽孢杆菌功能菌株,经摇瓶培养后TMP产量达11.42 g/L;葛向阳等[43]使用强化高产四甲基吡嗪地衣芽孢杆菌的大曲,可以使浓香型原酒中TMP含量提高到3~6 mg/L,较传统浓香型白酒提高了5~20倍;研究证实,酵母菌在厌氧环境中具有合成前体物质乙偶姻的能力。MENG W等[44]通过分子育种手段选育了2,3-丁二醇脱氢酶基因破坏的地衣芽孢杆菌BLA菌株,TMP和乙偶姻的最大产量分别增加了18.16%和17.87%,这对利用分子育种技术提高目标产物产量具有重要指导借鉴意义。

5.2 发酵工程技术

根据四甲基吡嗪微生物发酵的合成机理,代谢反应第二阶段是由乙偶姻与铵离子在热动力学作用下进行。XIAO Z J等[45]利用两步温度控制策略在该阶段升高反应温度至65~95 ℃,得到TMP含量为8.34 g/L的发酵液。徐岩等[38]采用优化发酵培养基成分、添加前体物质、调控发酵条件等发酵工程技术,对筛选的高产菌株培养条件进行优化,明显提高了白酒中TMP的含量,在酿酒企业转化应用取得了良好的效果。

6 结语

随着现代科技的发展,前沿技术在白酒风味成分的研究得到充分应用,白酒中吡嗪类化合物不断被发现和认识,其活性成分种类、生成机理、健康功效的面纱逐步揭开,这对于客观科学地认识中国白酒中的生物活性成分的健康功效,促进中国白酒的科学发展、可持续发展起到了重要作用。然而,白酒中吡嗪类化合物尤其是TMP总体含量偏低,如何综合利用微生物选育技术、发酵工程技术进一步有效提升酒体中TMP产量需要深入研究;同时,吡嗪类化合物仅是白酒中含量丰富的功能性成分的很小部分,中国白酒中诸如有机酸类、不饱和脂肪酸类、杂环类化合物和酚类化合物等有益健康的成分,以及多种成分之间的协同效用和互作机理,值得进一步研究和发掘。