敦煌壁画中的“探身维摩”像①

史忠平(西北师范大学 美术学院,甘肃 兰州 730070)

据文献所载,顾恺之虽然不是创作维摩诘视觉图像最早的人,也不是唯一的人,但却是最成功的人。所以,张彦远将首创维摩诘像的桂冠戴在他的头上。从现存大量的维摩诘雕刻与画像实物及相关文献来看,古代的维摩诘像,自顾恺之生活的年代一直延续到清代。其发展主要有三条线:第一是像顾恺之这样的绘画名家创作的维摩诘像,呈现形式以寺观壁画、白描和卷轴画为主;第二是云冈、龙门、麦积山、巩县、大足等石窟及部分造像碑、造像塔中的雕刻;第三是炳灵寺、麦积山、敦煌等石窟中的壁画。

由于各种原因,以顾恺之为代表的名家寺观维摩诘画像几乎绝迹。所以,今天对维摩诘图像的研究只能以云冈、龙门为代表的雕刻和以敦煌为代表的壁画为主要对象。而这些维摩诘的图像资料又因时间跨度大、空间分布广而体现出风格面貌上的复杂性。由此,学界围绕维摩诘展开的讨论已长达一个世纪。其中,敦煌艺术中的此类图像以数量多、时间长、相对集中等特点而成为研究者重点关注的对象之一。

明确可辨的敦煌维摩诘像是从隋代开始的。在此之前,维摩诘像在中原石窟中已有长时间的发展。可以说,敦煌维摩诘像的出现是建立在中原图像系统基础之上的。自唐代初期开始,这一图像在敦煌又出现了新样式,具体特点为:第一,维摩诘坐在由四根杆子支起的帐内,帐顶四周有垂幔,吊带;第二,维摩诘腰间有隐几,兽爪形腿;第三,维摩诘坐在高床上,床下有壸门,床前有长条桌案;第四,床四周有围屏,围屏上有彩色格子或彩色格子上有书法符号;第五,维摩诘手持麈尾,凭几探身而坐。这一新样维摩诘像先后出现在莫高窟初唐第220、盛唐第103等窟,并在唐后期、五代、宋、元都有延续。这些前所未有的特殊性引起了诸多学者的兴趣,且出现了一系列有建树的成果。在这些成果中,学界主要的观测点有:第一,维摩诘经变内容的增加及其与《维摩诘经》之间的图文对照;第二,维摩诘经变中的帝王问疾图以及由此反映的其与长安的渊源关系;第三,维摩诘新样自长安至敦煌的传播背景和途径;第四,对维摩诘图中帐、隐几、屏风、床等的研究。

本文以为,在维摩诘画像的发展演变序列中,不管其对经文内容如何拓展,作为主角的维摩诘本身永远是不会缺席的。而在维摩诘这一核心图像中,方丈、隐几、床等形象虽然有所变化,但其作为基本配置元素的性质也是没有改变的。由此,就维摩诘核心图像而言,敦煌唐窟中的“新”则主要体现于两点:第一是维摩诘身后有屏风,屏风上个别有书法符号;第二是维摩诘呈探身向前的坐姿。这两点的叠加似乎是目前所见维摩诘图像中所独有的。也正是基于这样的认识,本文拟从坐姿的角度将以莫高窟第220、103窟为代表的维摩诘像定名为“探身维摩”,并就其所反映的图像传播以及画样“模件化”“镜像化”等问题作一探讨,以求各位专家批评指正。

一、敦煌“探身维摩”中的书法屏风与孙尚子定水寺维摩诘之关系

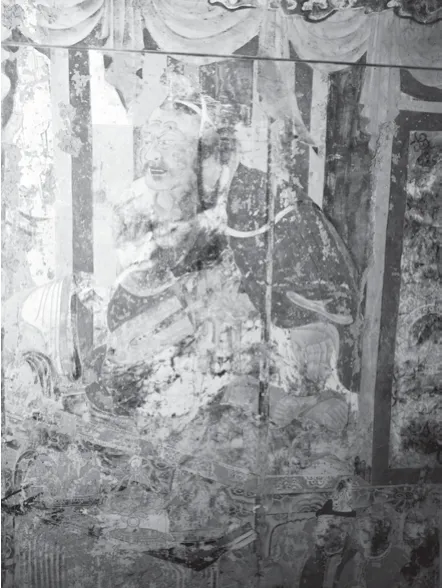

敦煌“探身维摩”最早出现在莫高窟第220(图1)、332、335、103等窟当中,其中初唐第220窟和盛唐第103窟是学界公认的代表。尤其是第103窟“探身维摩”身后有围屏,围屏上有彩色格子,彩色格子上有明确的书法符号,显得格外特殊(图2)。对于这一现象,贺世哲先生曾在《敦煌学大辞典》“第103窟维摩诘像”词条与《敦煌石窟全集·法华经画卷》“维摩诘方丈室内的屏风画”图版说明中分别描述说“维摩诘背后竖立屏风,屏风上贴有草书斗方,这是一件珍贵的民俗资料”。“唐人喜欢在屏风上贴书法、诗篇,借以美化居室。维摩诘方丈室内屏风上所贴的草书正是此风尚的证据。这是一条珍贵的民俗资料”。笔者曾在研究魏晋至隋唐屏风书法时对此有相关论述,但限于文章的侧重并没有对其所反映的“探身维摩”的风格渊源问题展开讨论。邹清泉先生在探讨敦煌“坐帐维摩”时提及“莫高窟第335窟、第103窟等初盛唐维摩变于屏风上‘临古迹帖’的做法与长安甚有渊源”,但并没有深入。于向东先生在论述敦煌屏风画起源时,提到“唐代佛殿中可能比较常见佛床、佛帐与屏风组合的格局”等问题,但似乎在实物屏风与屏风图像之间的区别上语焉不详。在这方面有所推进的是史睿先生,其在《隋唐书法屏风考——从莫高窟220窟维摩诘经变谈起》一文中,对敦煌唐代“探身维摩”中的法书屏风作了全面深入的研究。并明确指出“敦煌莫高窟220窟、332窟、335窟、103窟皆是同一画样,源自隋代孙尚子在长安定水寺创制的新样”。这一观点无疑是有价值的。但从其之后的相关研究来看,这一结论似乎还没有引起足够的重视,且仍有进一步探讨的空间。

图1 莫高窟第220窟维摩诘像

图2 莫高窟第103窟维摩诘身后草书屏风

就目前所知,有关维摩诘与书法屏风组合样式的文献材料主要来自于张彦远的《历代名画记》和段成式的《寺塔记》。现将两则资料摘录如下:

(定水寺)殿内东壁,孙尚子画维摩诘,其后屏风临古迹帖亦妙。

——张彦远《历代名画记》

(玄法寺)东廊南观音院卢舍那堂内槽北面壁画《维摩经变》,屏风上相传有虞世南书。其日,善继令彻障登榻读之,有世南献之白,方知不谬矣。

——段成式《寺塔记》

在第一则材料中,张彦远直言孙尚子在定水寺殿内东壁画维摩诘。据裴孝源《贞观公私画录》记载,孙尚子还曾在长安西禅寺、净域寺,洛阳敬爱寺画过壁画,且都是真迹。所以,孙尚子在定水寺画维摩诘当是他壁画绘制中的一种常态。问题的关键是如何理解“其后屏风”和“临古迹帖亦妙”的所指。按文意,“其后屏风”是指维摩诘像的后面画有屏风图像。因为,维摩诘是画在墙壁上的绘画,其后仍然是墙壁,不可能复设实物屏风。所以,这里的屏风只能与维摩诘像一样均为画作。如果与敦煌唐前期诸窟中的“探身维摩”及其身后屏风图像相对应则不言自明。

接下来是怎样解释“临古迹帖亦妙”。史睿说:“维摩诘坐于围屏座榻之上,其屏风装裱法书,乃是‘古迹帖’,此帖当是孙尚子所临写的前代法书名迹,故云”。如果基于画家自画自书的逻辑,这一理解固然不差。但显然这句话还应该有另一种解释,那就是孙尚子所画维摩诘身后屏风上的“临古迹帖”是别人所为,并与孙尚子的画一样精妙。也就说,如果基于画与字分属不同作者的逻辑,则直接断定屏风上的字迹“是孙尚子所临写的前代法书名迹”就有欠考虑。因为,在唐彦悰《后画录》、裴孝源《贞观公私画录》、李嗣真《续画品录》、窦蒙《画拾遗录》和张彦远《历代名画记》等有关孙尚子的记载中,只字未提其擅长书法。但按常理,假若孙尚子临古帖达到让张彦远认为精妙的水平,则史家不可能不记。既然孙尚子自画自书的说法还有待推敲,则需要考虑孙尚子所画维摩诘身后屏风上“临古迹帖”者另有其人。这就牵涉到第二则材料。

段成式的记载仍然将问题指向维摩画像、屏风和屏风上的书法。通过“卢舍那堂内槽北面壁画《维摩经变》”“屏风上相传有虞世南书”“登榻读之”,果有世南书等描述,不难理解玄法寺《维摩经变》与定水寺维摩诘画像及书法屏风的样式是相同的。但对于“有世南献之白”这句话,学界断句不同,理解也不同。笔者所见主要有四种:

第一,“有世南、献之白”。其中有一种解释为“那天善继令撤下屏障登榻阅读,有世南献之白几个字,才知道不是假的”。

第二,“有世南献之白”。这一断句见于卢辅圣主编的《中国书画全书》,但没有具体解释。

第三,有“‘世南’、‘献之’白”。作者的解释是:“维摩诘坐于帐内,其围屏亦是法书屏风。因佛帐遮挡了北壁的维摩变,段成式一行令人登上佛坛,撤去佛帐帷幄,众人可以清晰看见北壁所绘维摩变之围屏法书,相传此屏风有虞世南真迹,验之果有‘献之白’‘世南白’等署名,系王献之、虞世南尺牍摹本,故知传言不谬”。

第四,“有世南‘献之白’”。作者的解释是:“有世南‘献之白’”“指唐初书法家虞世南仿王献之传世便笺书信法帖所书之书法”。

本文以为,第一、第三种解释存在偏差,而第四种才是正解。但由于第四种理解仅是作者的一条注释,并没有言明其中缘由。故而有必要结合原始文献与前述诸种解释从以下七个方面进行补证。

第一,段成式说《维摩经变》的屏风上相传有虞世南书,而验证的结果是此传说“不谬”,即是说维摩诘屏风上的书法果真是虞世南书写的。

第二,如果说验证的结果是虞世南和王献之的书法并存,则传说中为何只有虞世南,而没有王献之?

第三,传说有虞世南书,则是指虞世南的真迹,如果是画家将虞世南的书法模仿在屏风上,估计不会引起“传说”。

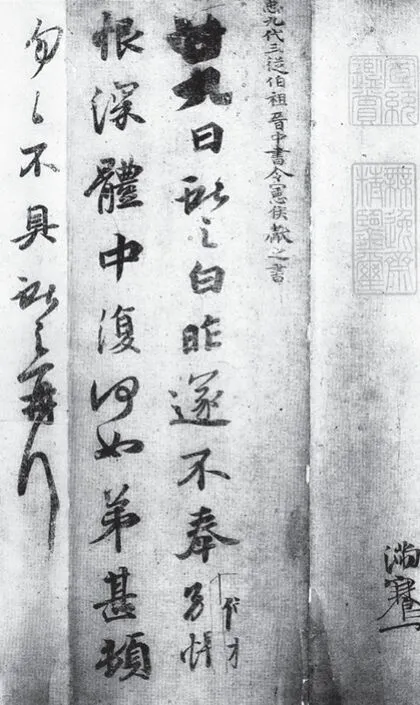

第四,考察虞世南和王献之的作品,王献之的很多书信手札中都有“献之白”的字样(图3),而虞世南作品中几乎不见“世南白”。另外,虞世南师法王献之,所以,虞世南临摹王献之有“献之白”字样的法帖是不难理解的。

图3 王献之《二十九日帖》

第五,虞世南临摹王献之有“献之白”字样的法帖,与第一则材料中“临古迹帖”是吻合的。

第六,晋唐时期,将名人书法或者临摹的古人法帖装裱于屏风较为常见。尤其是将二王书法真迹或临本装于屏风之上乃为一种时尚。所以,将名家临摹王献之的书迹裱于屏风,用于观赏应该是当时的一种文化现象。而玄法寺《维摩经变》的作者将屏风绘制在维摩像中,并由虞世南亲自在画中屏风上临王献之古帖亦不难理解。

第七,在《历代名画记》“记两京外州寺观画壁”的记述中,当时画家兼能题壁者并不多见。只有吴道子等少数人完成画壁后有“自题”行为。而对于大多数画家而言则是画壁完成后,由书法家来题写文字内容。或者说,书法家参与题壁,与画家共同完成寺观壁画的情况也是比较普遍的。如褚遂良、徐浩、杜怀亮、王什、贺知章等人都曾有在壁画上题写的经历。

综合上述理由,将“有世南献之白”理解为玄法寺维摩诘画像身后画有屏风,屏风上有虞世南临摹王献之带“献之白”字样的法帖的书迹,应该是不会有误的。同时,这也可以从侧面说明孙尚子所画维摩诘身后屏风上“临古迹帖”者不一定是其本人。

再回到敦煌“探身维摩”画像上来。在敦煌唐窟的“探身维摩”中,唯独第103窟的屏风上书写了草书符号,书写线条富有节律且与画面比较协调。可以反映出画家本人书写的状况。这幅作品一般认为是吴道子风格在敦煌的典型代表,若从画家画壁兼及题壁的情况来看,也与吴道子是比较相似的。至于其他如第220等窟中“探身维摩”身后屏风上设有彩色方框而未题字的现象,可尝试从四个方面进行解释。第一,这种彩色格子的功能与定水寺、玄法寺以及莫高窟第103窟维摩画像的样式是一致的,即是用来在上面书写字迹,模拟书法屏风的;第二,这可能反映出画家画技高而不善书的现状。虽然画出了用于书写的屏风,但因自身无力书写而作罢;第三,唐代后期、五代、宋时期,敦煌维摩诘画像身后的屏风一直被延续了下来。但屏风上的彩色格子逐渐减少,上面原本应呈现的“临古迹帖”也置换为团花图案或花卉条屏。这一方面说明时代装饰的变化对屏风图像的影响,另一方面或许也说明书法屏风图像表达中的书法要求已经成为画家的难题。所以,只好扬长避短了;第四,维摩屏风也反映了敦煌壁画制作中画壁人与题壁人职业分野与相互合作的情况。因为,在敦煌壁画中,设榜而未题的现象是普遍存在的。有些题壁书法与敦煌写经书法非常接近的现象是存在的。有些题壁书法体现出很高水平的现象也是存在的。

上述主要围绕莫高窟第103窟“探身维摩”身后的屏风以及书写其上的书法符号,结合文献记载和前贤成果,一方面辨明了定水寺维摩诘像中“其后屏风临古迹帖”和玄法寺维摩诘像中“屏风上相传有虞世南书”的问题。另一方面也说明敦煌莫高窟第220窟、第103窟等出现的“探身维摩”画样尤其是书法屏风与孙尚子定水寺维摩画像以及玄法寺维摩画像是一脉相承的。

二、敦煌“探身维摩”与宋人维摩诘像之关系

虽然张彦远和段成式的记载都指向维摩诘身后的书法屏风,而非维摩诘画像本身的神情姿态。但通过与敦煌莫高窟第220、第103等窟维摩诘身后的书法屏风图像的对比,让我们有理由推测孙尚子画于定水寺的维摩诘像和玄法寺的维摩诘画像也与敦煌的“探身维摩”是一致的。也就是说,敦煌这类身着鹤氅裘,头束纶巾,凭几探身,游戏而坐,一手持麈尾,一手扶膝,作辩论状,身后有屏风,屏风上有草书符号或备写书法的彩色格子的“探身维摩”组合画样,其渊源至少可以追溯到隋代孙尚子长安定水寺的维摩诘像。同时,如果沿着书法屏风的线索继续追问,则可推测孙尚子定水寺维摩诘画像与顾恺之维摩诘画像有着较深的渊源。继而也能说明敦煌“探身维摩”与顾恺之瓦官寺维摩诘的关系。对此,史睿先生曾有详细论述,兹不赘述。

这种以凭几探身为主要特点的维摩诘画像,除在敦煌长期流行之外,还有三例比较重要,值得关注。

例一:传为李公麟的《维摩天女像》(图4)

图4 李公麟的《维摩天女像》

京都圣福寺旧藏有一幅《维摩天女像》,画面无款,旧题为李公麟画,此画现藏京都国立博物馆。

在中国美术史上,李公麟被称为是“唐代人物画传统的最后一位杰出继承者”,他不仅融汇了顾恺之、吴道子等人之所长,而且创变了一种“扫去粉黛,淡毫轻墨”“不施丹青而光彩照人”的“白描”画风。正因如此,后人将宋代以来的白描作品多归于他的名下,其中最著名的就有《维摩天女像》和《维摩演教图》。就目前的研究来看,学界对其《维摩演教图》论述较多,却较少关注《维摩天女像》。然而,若将这幅作品放入整个古代维摩诘画像尤其是“探身维摩”的序列中进行考察,则有着不容忽视的地位。

首先,李公麟《维摩天女像》中的维摩诘双眉紧蹙,嘴唇微启,凭几探身的造型与敦煌唐代“探身维摩”一致,应该依据同一粉本。这也是本文讨论这幅作品的基础。

其次,将维摩与天女同图绘制,早在顾恺之笔下已有之,应该是表现《维摩经·观众生品》的故事情节。云冈石窟第14窟前室西壁第二层南侧龛内有“天女身着菩萨装,左手提下垂状的莲花,右手持如意”,面部朝向维摩诘站立的雕刻。而在敦煌的维摩诘经变中,唐代以后即增加了天女和舍利弗的形象(图5)。考察唐代前期的“探身维摩”,则维摩身旁绘制天女已成定式,并一直延续到五代、宋。

图5 莫高窟第334窟天女

李公麟《维摩天女像》中的天女双臂微张,一手托花篮,一手持花,回头注目。与刘松年《天女散花图》及传李公麟《维摩演教图》(图6)中的天女造型均一致,可视为宋代流行的样式。相比之下,敦煌“探身维摩”中的天女以双臂张开,一手持比翼扇,一手散花,目视前方的造型为主。二者之间略有小异,但天女从服饰、形象、气度等方面整体是比较一致的。更为有趣的是,两种天女不同的造型似乎在传为顾恺之《洛神赋图》的洛神身上同时出现。因为洛神正是一手持比翼扇,回头注目的形象(图7)。

图6 李公麟《维摩演教图》中的天女

图7 顾恺之《洛神赋图》中的洛神

再次,《维摩天女像》中的维摩诘头后有圆光,一手握卷轴,另一手持拂尘。隐几首部前伸。这些特征与日本东福寺藏宋本《维摩图》、台北故宫博物院藏宋本《维摩图》相同,也应是宋代流行的样式。

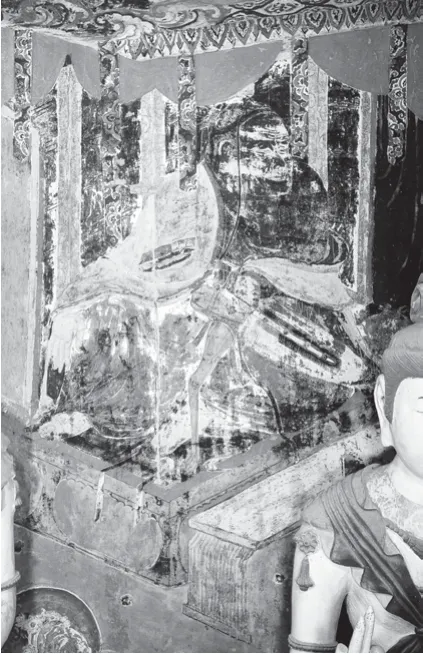

最后,在榆林窟元代第3窟,有一幅维摩经变,虽然只剩维摩头部和文殊头冠,但能看出是表现文殊问疾的情节(图8)。其中维摩诘头巾和面部表情以及头后的圆光与李公麟《维摩天女像》中的维摩诘像完全相似。

图8 榆林窟第3窟维摩诘像

上述信息一方面说明传为李公麟的《维摩天女像》在沿用唐代“探身维摩”旧式的同时,具有宋代同类图像的某些共同特点,并对后世产生了一定的影响。另一方面也传递出其与顾恺之《维摩天女像》之间的渊源关系。而这一点又被米芾的相关记述所证明。

米芾在其《画史》“晋画”条下记载:“顾恺之《维摩天女飞仙》,在余家”“吾家《维摩天女》,长二尺。《名画记》所谓小身维摩也”。又于“唐画”条中记载:“余家顾《净名天女》,长二尺五,应《名画记》所述之数,唐镂牙轴紫锦装褾,李公麟见之,赏爱不已,亲琢白玉牌,鼎铭古篆‘虎头金粟’,字皆碾云鹤,以结缘也”。这即说明李公麟不仅得见藏于米芾家中的顾恺之《维摩天女像》,而且赏爱不已,并亲自在白玉牌上雕琢了“虎头金粟”的篆书。

至此,有关李公麟《维摩天女像》与敦煌唐代“探身维摩”及顾恺之《维摩天女像》之间的关系似乎已经辨明。

例二:大足北山阴刻线描画《维摩变》(图9)

图9 大足北山《维摩变》拓片

四川大足北山佛湾第137龛内,有一幅制作于南宋绍兴甲寅季(1134年)的阴刻线描画《维摩变》。据画上遗存的题记与南宋王象之《舆地纪胜》等文献记载,该《维摩变》是以惠因寺壁画为底本,由李大郎摹绘画稿,罗复明镌刻完成的。画面用传统的对坐形式表现了文殊问疾的情节。其中的维摩诘头戴纶巾,手持麈尾,身体前探,嘴唇微启,双眉紧蹙,与敦煌唐代“探身维摩”的造型几乎如出一辙。维摩诘身后置一屏风,上绘山水图。这虽然与敦煌相异,但“探身维摩”与屏风同时出现的样式显然与敦煌是一致的。

由于《蜀中广记》曾有“昌州惠因院藏经殿后壁有石恪作水墨文殊偕维摩问疾一堵”的记载。所以,有学者认为佛湾第137龛《维摩变》的原稿就是昌州惠因寺藏经殿后壁的壁画《文殊诣维摩问疾图》,而原稿的创作者正是五代著名画家石恪。也有学者以《益州名画录》中所记为由,推断惠因寺壁画的原作者可能是晚唐蜀中著名画家左全。但根据米德昉的研究,惠因寺于“宋绍兴中立”,而石恪主要活动于后蜀与北宋初,绍兴间早已离世。所以,惠因寺壁画《文殊诣维摩问疾图》出自石恪的说法并不可靠。至于左全说,与石恪说别无二致,亦不足征信。

不论大足北山《维摩变》的原作者是谁,都无法改变两个事实:第一,其艺术水平必然很高,因为,从这幅线刻本身来看,即便是名不见经传的李大郎和罗复明,都能仿制出如此宏大精美之作,其所依据原作者的技艺就自不待言了。而这也“充分说明巴蜀之地不乏绘画高手,印证了‘蜀虽偏远,而画手独多于四方’的历史事实”。第二,此线刻虽然成于宋代,但其中的维摩诘画像与敦煌莫高窟第220、103等窟保持一致。这充分说明源自中原的“探身维摩”画样不仅向西北传入敦煌,而且向西南传入四川。

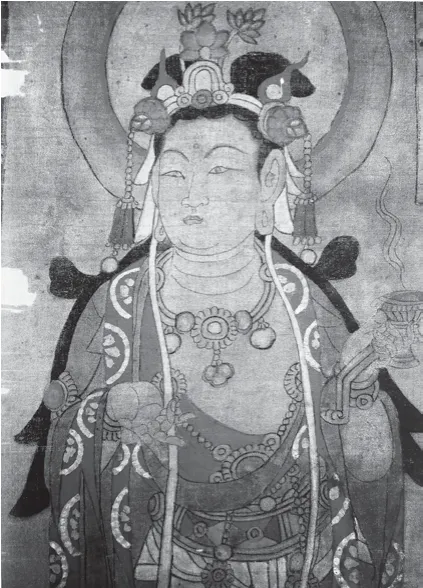

例三:张胜温《梵像图》中的维摩大士像(图10)

图10 《梵像图》中的维摩大士像

这是一幅属于大理国稍后创作的维摩诘图例,现藏于台北故宫博物院。据李霖灿先生研究,该画作者张胜温是大理国描工,奉大理国利贞皇帝段智兴之命而画。其创作年代,约始于大理国利贞元年(1173,南宋孝宗乾道九年)至盛德元年(1176)之间,而完成于盛德五年(1180,宋淳熙八年)。

陈清香先生对《梵像图》中的维摩大士像及其与敦煌维摩诘的关系有一段精彩论述,兹录如下:

维摩头顶以头巾系上发髻,巾带长垂,及于袖口,颜面肤色泛黑,双眉厚重,眉心微蹙,人中下巴两颊蓄须,一如唐式维摩。但赤足屈腿的坐姿中,右手上举伸二指,左臂倚着一只龙头形的椅靠,不持麈尾或如意,这是比较特殊的。若比对莫高窟的唐代维摩像,此维摩大士,其蹙眉长须的颜面造型,及向前倾斜的身躯,是可回溯初唐至盛唐莫高窟维摩壁画的神韵坐姿,但一手上举伸出二指之态,却是承袭着中晚唐的手印。至于背后空旷的凉亭及亭前台座的布局,是超出了唐式维摩变。

也就是说,张胜温《梵像图》中的维摩诘像,虽然在局部细节上有所变化,但“其蹙眉长须的颜面造型,及向前倾斜的身躯”,与敦煌莫高窟第220、103等窟的“探身维摩”也是一致的。

上述三个例子显示,就传为李公麟的《维摩天女像》、大足北山阴刻线描画《维摩变》和张胜温《梵像图》中的维摩诘像而言,尽管各图之间的其他人物、道具、持物、手印等都有所不同。但维摩诘探身向前的造型却保持了高度的一致性和稳定性。而这一姿势与敦煌唐代“探身维摩”完全相同。

三、敦煌“探身维摩”与“模件化”“镜像式”画样之关系

据张彦远《历代名画记》载,顾恺之在瓦官寺“闭户往来一月余日,所画《维摩诘》一躯”,“有清羸示病之容,隐几忘言之状”。这就说明顾恺之初创的维摩诘是一幅单体像,但却具有了示病问疾情节的暗示。因为,“维摩示病”和“文殊问疾”是《维摩诘经》中的核心,而维摩诘为了展示法力,空其一室,卧病在床则又是这一核心中最具画面感的情节。由此,张彦远虽然只描述了顾恺之维摩诘的容貌及其凭坐的隐几。但也不难想象,与维摩诘像同时被创作的应该还有方丈与床。也就是说,顾恺之初创的维摩诘虽然是一躯,但至少应该是一室、一床、一几、一维摩的组合图像。而这一点在云冈、龙门等早期的图像实物中也得以印证。

由于每一部佛经都有着丰富的故事和品目,所以,佛教绘画的创作并不满足于单个人物的刻画,而是在深入研究经文内容的基础上不断作出图像阐释的尝试。也就说,经变画的出现,不仅是佛教传播的需要,也是佛教绘画创作的需要。就维摩诘图像而言,顾恺之除了绘制单身维摩诘像之外,也创作了维摩和天女的组合图。在他之后不久,袁倩就创作了“百事有余”的《维摩变相图》。现存纪年最早的炳灵寺169窟的维摩诘已经有侍者和维摩的组合。云冈石窟自早期开始就已经出现了维摩文殊对坐模式,其他内容也不断被增加。

由于维摩诘图像出于本土,所以,其向敦煌的输入不同于来自印度的路线。等创自南朝的维摩诘图像传至敦煌,已经是隋代的事了。随着唐代的建立及其与敦煌往来,中原已然成熟的维摩诘样式传入敦煌。自此,敦煌的“维摩变就和其他经变一样,由集中表现中心人物转向表现故事中的一些生活场面。特别是到中、晚唐以后,中心人物只不过是早期粉本的描摹而已,而环绕在中心人物四周的故事画却不断有所创造”。

我们可以想象,自顾恺之创作了维摩诘单身像后,后来的画家可做的只有两件事,第一件是效仿顾恺之,所谓“顾生首创《维摩诘像》,……陆与张皆效之,终不及矣”,正是此意。第二件就是由集中表现维摩诘转向表现更多的故事,力求新的超越。例如袁倩创作的《维摩诘变》就“百有余事,运思高妙,六法备呈,置位无差”“前使顾、陆知惭,后得张、阎骇叹”。一方面,顾恺之创造了后人不可超越的中心人物——维摩诘。另一方面,画家把注意力转移到维摩诘之外的故事画创作。由此出现的一种可能性就是《维摩诘经》的品数不断被创作的同时,维摩诘像却一直被复制或描摹,而这一中心人物的祖本就是顾氏所创的那个标杆式的典范。也正是在这个意义上,李霖灿先生就曾认为“不管他是敦煌的维摩诘像,不管他是台北故宫博物院的宋人《维摩诘图》,或是南宋时张胜温画的大理国梵像卷上的《文殊师利问疾图》,也不管他是日本东福寺所藏的维摩,或所谓的李公麟《维摩天女像》……我们综合摄取,却发现他们都是由顾恺之的一个原稿模样发展而来”。这种宏观的判断固然有理。但若从姿态而言,李先生所举之例中的维摩诘还可分为两种样式:第一种是凭几探身的“探身维摩”,本文所举均可为例。第二种是身体后仰,一手上举伸出二指的“演教维摩”,莫高窟唐代后期、五代、宋及传李公麟《维摩演教图》中的维摩诘都是例证。这两种样式基本成了唐代以后维摩诘像的定式。但其姿态上的区别也是显而易见的。有意思的是,在这两种维摩样式并行发展的过程中,各种组合元素又多有互用现象。仅就本文所谈的“探身维摩”而言,虽然敦煌与宋人绘画中凭几探身,呈辩论之状的总体维摩造型保持一致,但在屏风、圆光等元素,麈尾、拂尘等持物,还有床榻和脸面朝向等方面又存在诸多不同。而对于这一问题的解答,就需要谈到画样的“模件化”和“镜像化”问题。

众所周知,我国古代绘画的发展主要靠画样的流传。目前,学界对画样的研究已经取得了丰硕的成果。尤其是沙武田先生的《敦煌画稿研究》可谓集大成之作。前贤的研究引导我们对画样的“模件化”问题进行关注。所谓“模件”即是可以互换的构件。在本文中,主要指各种可以互换、多样组合的绘画母题的粉本或画样。

在古代,单就某一母题所作的画样非常常见。仅在裴孝源《贞观公私画史》的记载中就有顾景秀画“杂竹样”、姚昙度画的“白马寺宝台样”、张善果画的“灵嘉塔样”、孙尚子画的“屋宇样”,另有“名马样”、“杂台阁样”、“贵戚屏风样”等。从名称来看,这些画样多具有局部性、通用性等特点,可视为在多种画面上灵活调换和组合的“模件化”画样。在敦煌藏经洞的画样中也有很多例证,如P.4518(14)六牙白象、P.4082狮子、S.painting77动物、P.4518(30)火焰纹背光和头光、P.2002V人物集、P.4522V人物头像写真等。这些画样显然是一种“模件”,它们是可以在同类题材的绘画中通用的。

由此,可以初步做出如下判断:第一,顾恺之最初创作的维摩诘像除确立了示病的维摩诘形象之外,还形成了方丈、床、隐几、麈尾等基本组合模件;第二,陆探微、张僧繇、孙尚子、李公麟等著名画家在共同学习继承顾恺之的同时,必然要对顾氏模件做出改变,包括维摩诘的动态、姿势和神情。由此形成基于顾氏维摩诘的不同画样;第三,各种模件在后世的传播中,又被不同程度的改变、增减。但并不能因此否定顾氏模件的影响,而是要考虑时代需要,画家理解认识和绘画水平的差异,以及绘制环境、空间、材质等方面的客观因素。

总之,从维摩诘像初创以来,模件的数量是有限的,但模件的造型是多样的,组合更是丰富的。这即可以解释为什么有些模件的造型变了,有些模件被增减了,但人们还是一眼就能认出这是维摩诘图像。也就是说,古人创造了一个有关维摩诘图像的模件体系,在这个体系中,模件之间互相关联,互相确认。在模件的不同组合中,有些模件是可变的,有些却是不变的。所以,当个别模件发生变化或缺席时,其整体图像的辨识则由其他不变的模件来完成。

在本文讨论的“探身维摩”像中,从敦煌莫高窟第220、103等窟到李公麟的《维摩天女像》,再到大足北山和张胜温的维摩像,隐几、屏风、床榻、方丈、麈尾、天女等模件都有不同程度的变换。但唯独不变的就是维摩诘本身向前探身的造型,包括这一造型规定之下的四肢动作、五官造型和面部神情。这也正是本文将这类维摩像定名为“探身维摩”的原因之一。

在本文列举所有“探身维摩”图例中,其凭几探身的造型是一致的。但脸面朝向却存在着两个相反的版本。如莫高窟第220、103窟、大足北山的“探身维摩”脸面朝右,而莫高窟第203窟、第334窟(图11)、第5窟、第68窟、第341窟,榆林窟第32窟、第3窟,李公麟的《维摩天女像》和张胜温的维摩像脸面朝左。这种现象在敦煌比较常见。例如,胡素馨的研究表明,斯坦因所获敦煌绢画136号和125号的两个菩萨构图完全一模一样,但人物的轮廓是相反的(图12、图13)。作者通过数据测量,不仅证明两个菩萨用的是同一份草稿,而且对其使用方法以及为何两个形象既相同又有一定变化的原因作了详细的推断描述。所以,“探身维摩”朝向相反的问题,应该是对同一画样“镜像式”临摹的结果。

图11 莫高窟第334窟维摩诘像

图12 斯坦因所获敦煌绢画136号

图13 斯坦因所获敦煌绢画125号

结语

综上所述,基本可以形成一个有关“探身维摩”的传播脉络。顾恺之瓦棺寺维摩诘和《维摩天女像》创造之后,绘画名家在对其继承的基础上进行多次创变,并将之展示在寺观壁画和卷轴绘画当中。与此同时,多个画稿在民间的流传,成就了佛教石窟中蔚为大观的维摩诘雕刻和壁画。其中一种“探身维摩”连同书法屏风的画样被隋代的孙尚子绘制在长安的定水寺中,并被张彦远记录了下来。随后,这一画样继续在长安的寺观里流行,曾出现在玄法寺中,又被段成式记录下来。唐贞观年间,这一画样随着长安与敦煌的交往,又被带到敦煌,出现在第220、103等一系列洞窟之中。安史之乱后,又被随唐玄宗一道入蜀的画家带到四川,在石恪、左全等名家的引领下,蜀地出现了像李大朗这样的高水平民间画工,他们把这一画样再次摹刻在大足北山的石窟当中。而张胜温的维摩大士像则反映了“探身维摩”在云南的流传情况。作为宋代佛教人物画领军人物的李公麟,在吸收顾恺之《维摩天女》画样的基础上,结合长安及民间“探身维摩”画像和时代样式,绘制了《维摩天女像》,其延续的痕迹得见于敦煌榆林窟元代第3窟。

自隋至元,“探身维摩”的画样以中原为中心,向四周辐射,出现在西北的敦煌、西南的大足、云南的大理和李公麟的笔下,期间部分相关元素出现了增减和变化,但维摩诘探身向前的造型始终未变。这充分说明古代绘画尤其是佛教绘画中画样“模件化”现象的普遍性和重要性。而“探身维摩”两类相反的面向,则呈现了画样“镜像化”使用的真实情况。可以说,在佛教美术中,画样的“模件化”和“镜像化”等正是艺术风格多元化和复杂性的主要原因之一。如果我们判断一个图像仅限于与之相关的所有元素都很接近的话,可能会掩盖很多画样流传、画家之间观摩后目识心记、局部画样传播以及时代风貌审美等多方面的影响因素,从而导致我们对图像流传的研究走向简单化。