民众对COVID-19疫情的风险认知、心理状态与行为变化的关系研究:心理弹性的中介作用

金银川,郭亚宁,时 勘,谷亚男,史 康,任 垒,张 良,宋 磊,李逢战,杨 群

(1空军军医大学军事医学心理学系临床心理学教研室,陕西 西安 710032; 2温州大学教育学院温州模式发展研究院,浙江 温州 325035)

风险认知是民众对风险源所携带风险的个人主观判断[1]。面对突发疫情,受各类媒介信息及对疫情风险认知不确定等因素的影响,民众会表现出不同的心理状态,如难过失望、积极乐观、焦虑恐惧、恐慌无助、平静接纳等,也会由此产生不同的行为变化,如购买口罩、勤洗手消毒、减少外出,或散播恐慌谣言、祈求神灵保佑、暴饮暴食、回避与人交流等。人们对疫情危机的风险认识越清楚,就越容易在危机中保持好的心态[2],并影响个体随后的应对行为变化[3]。

心理弹性是个体面对困难和逆境不断适应的过程。研究发现,动态风险认知有助于增强心理弹性[4],对疫情的风险认知越熟悉,民众的心理弹性水平越高。根据“特质-心理-行为”模型,个体心理弹性越高,就越能降低对疫情风险的认知水平,改变个体的心理状态,从而促使积极行为变化的发生,降低回避性行为。本研究试图探索心理弹性在风险认知、心理状态和应对行为变化中的中介作用,以期对新型冠状病毒肺炎(coronavirus disease 2019,COVID-19)疫情的心理危机干预和突发事件监测提供研究依据。

1 对象与方法

1.1 对象

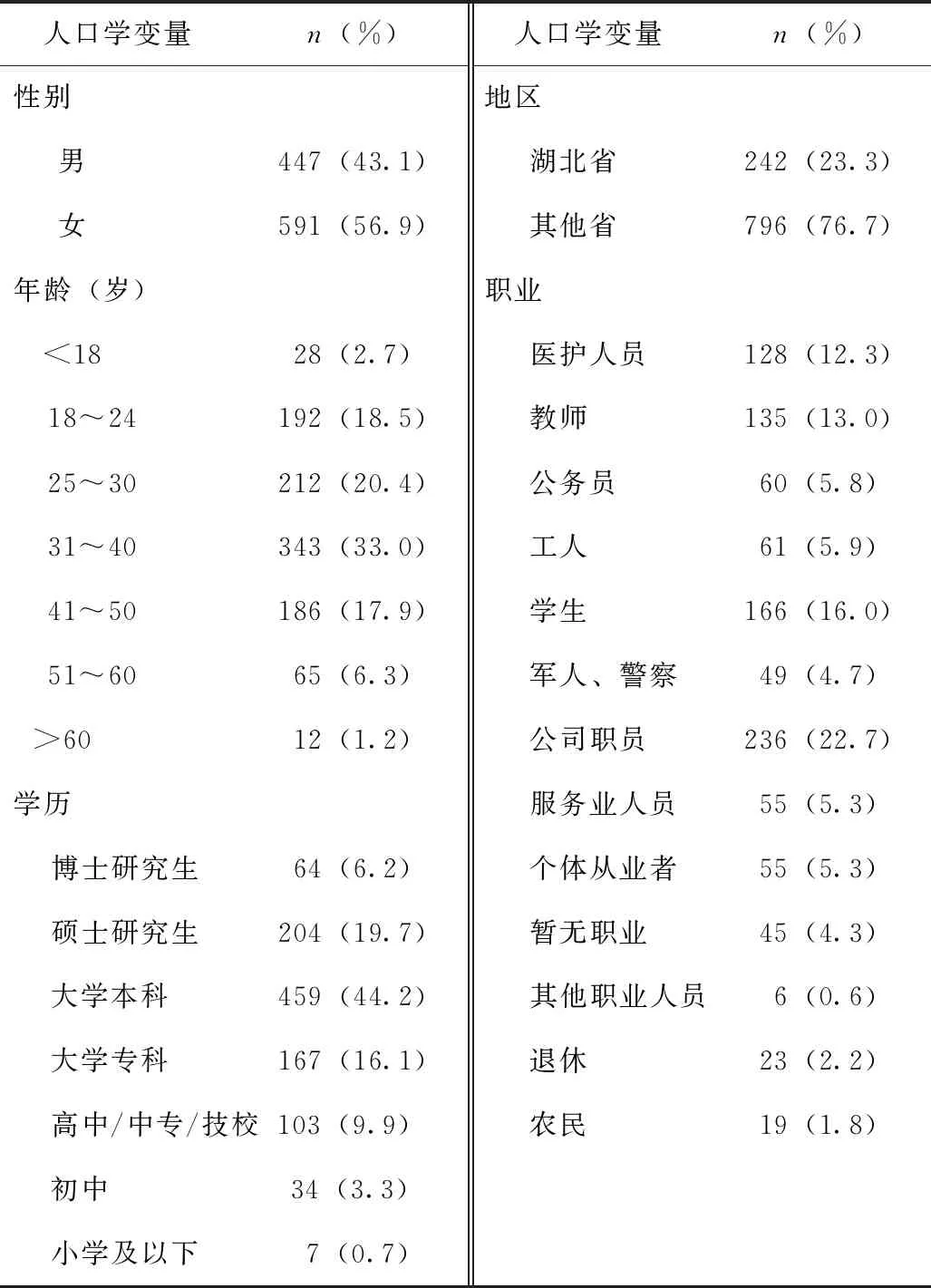

2020年1月24至31日,在全国范围内通过网络平台向普通民众随机发放问卷,调查对象包括各年龄段、地区、学历、职业等人群。问卷调查一般人口学资料、风险认知、心理状态、行为变化和心理弹性等资料。共回收1 107份问卷,有效调查问卷为1 038份,有效率93.8%。其中,性别、年龄、地区、职业等人口学信息见表1。

表1 参与调查民众的人口学信息

1.2 方法

1.2.1 COVID-19疫情社会心理问卷调查 采用中国科学院心理研究所开发与编制的《SARS社会心理调查问卷》(全国版)[5],共40个条目,采取李克特五点和十点式量表计分,调查SARS后民众的心理与行为状态,该问卷具有较高的信度和效度[6]。本研究根据COVID-19疫情的情况,进行条目删减、个别字词修改、合并等,形成《COVID-19疫情社会心理调查问卷》,共21个条目,包括风险认知、心理状态、积极行为变化、回避性行为变化4个分量表。①民众对COVID-19的风险认知;风险认知问卷有6个条目,主要反映个体对疫情风险的熟悉程度。量表采用Likert 5级评分方式,1~5分别表示很陌生、有点了解、一般、比较了解、很熟悉,分数越高,表明个体风险认知水平越高,即对疫情风险的熟悉程度越高。②民众在COVID-19疫情期间的心理状态:心理状态问卷有7个条目,主要反映个体的内心活动水平,如压力、抑郁不快、觉得人际关系紧张、对自己失去信心、觉得自己没用等。量表采用Likert 5级评分方式,1~5分别表示从来不、很少、有时、经常、一直如此,分数越低,表明心理状态水平越好。③民众在COVID-19疫情期间的积极行为变化:积极行为变化问卷有4个条目,主要反映个体在面对COVID-19疫情后,积极行为发生变化的程度,如重视消毒洗手习惯、减少外出和接触他人、出门习惯戴口罩、讨论和宣传相关知识和预防方法。量表采用Likert 5级评分方式,1~5分别表示从来不、很少、有时、经常、一直如此,分数越高,民众积极行为变化程度越明显。④民众在COVID-19疫情期间的回避性行为变化:回避性行为变化问卷有4个条目,显示个体在面对COVID-19疫情后,回避性行为发生变化的程度,如工作负担加重、睡眠不足或睡眠质量下降、通过暴饮暴食缓解情绪、祈祷祖先或神灵保佑。量表采用Likert 5级评分方式,1~5分别表示从来不、很少、有时、经常、一直如此,分数越高,民众回避性行为变化程度越明显。

1.2.2 心理弹性量表调查 采用Connor和Davidson 2003年编制[7]、于肖楠和张建新2007年修订[8]的心理弹性量表(Connor-Davidson Resilience Scale)调查。该量表共25个条目,包含坚韧、自强、乐观3个维度。量表采用Likert 5级评分方式,0~4分别表示完全不是这样、很少这样、有时这样、经常这样、几乎总是这样,得分越高,表明个体的心理弹性越强。研究表明,心理弹性量表有较好的信度[9]。

1.2.3 统计学分析 2020年1月24日至31日,通过问卷星在全国范围内进行网络调查,通过社交软件和微信分享进行随机发放,尤其对疫情最严重的湖北省进行重点收集,被试确认自愿参与后方可答题,采用SPSS 22.0和Mplus 8.3软件对数据进行统计分析,包括t检验、方差分析、相关分析、回归分析、结构方程模型(测量模型和路径模型)。

由于问卷调查存在局限性,数据可能存在共线性等问题,在数据分析前有必要对其共同方法偏差进行验证。本研究采用Harman单因素法进行共同方法偏差检验。单因素模型(所有因素合并为一个因素)无法拟合,结果显示,本研究共同方法偏差问题并不明显,测量数据能有效反映研究的内容。

2 结果

2.1 民众对COVID-19疫情的风险认知、心理状态和行为变化

调查发现,全国民众对COVID-19疫情的风险认知总均分为3.82分,表明民众对疫情的认知熟悉程度较好。对病毒的传播途径和传染性、预防措施及效果、官方措施和信息等较为熟悉,而对病因和患者治愈率还比较陌生。民众整体心理状态不错,部分人偶尔会觉得精神上有压力、抑郁不快、觉得人际关系紧张等。民众的行为变化总体上有较大的改善,比如重视消毒洗手习惯、减少外出和接触他人以及出门习惯戴口罩等。当然,也存在睡眠不足、通过暴饮暴食缓解情绪、祈祷祖先或神灵保佑等不良现象。这说明大部分民众在疫情初期就主要依靠科学防范措施来预防COVID-19, 同时也说明我国公共宣传工作比较到位, 政府发布的各种科学预防措施较好地引导了民众的行为, 提高了民众预防COVID-19的意识和能力。

2.1.1 人口学资料与各研究变量的关系t检验结果显示,疫情期间男女在心理状态、心理弹性和积极行为变化上性别差异显著。女性的心理状态(t=-2.280,P<0.05)、心理弹性(t=-4.713,P<0.01)显著高于男性,男性比女性更易出现积极行为变化(t=2.691,P<0.01)。方差分析结果显示,不同年龄段民众在风险认知(F=3.697,P<0.01)和心理弹性(F=2.429,P<0.05)上存在显著差异。其中,31~40岁风险认知较高,61岁及以上相对较低。不同地域民众疫情期间心理状态(t=-3.667,P<0.01)、积极行为变化(t=4.254,P<0.01)、回避性行为变化(t=3.263,P<0.01)和心理弹性(F=-2.032,P<0.05)存在显著差异。湖北省民众的风险认知、心理弹性、心理状态显著低于其他地区,而湖北省民众比其他地区更容易有积极和消极的行为变化。不同学历民众对疫情的风险认知(F=3.279,P<0.05)、心理状态(F=3.814,P<0.01)和回避性行为变化(F=4.151,P<0.01)存在显著差异。随着学历的提高,风险认知程度越高,其中研究生最高。不同职业民众在对疫情的风险认知(F=3.170,P<0.01)、心理状态(F=2.538,P<0.01)、回避性行为变化(F=1.862,P<0.05)和心理弹性(F=2.563,P<0.01)上存在显著差异。医护人员、军人和警察对疫情的风险认知较高,退休人员、服务业人员和农民对疫情的风险认知相对较低。医护人员的回避性行为变化显著高于军人、警察和公司职员,教师、军人和农民等职业心理弹性得分显著高于退休人员。

2.1.2 各研究变量间的相关分析 对民众有关COVID-19疫情的风险认知、心理状态、行为变化、心理弹性4个研究变量进行相关分析,结果显示,疫情期间民众心理弹性与对疫情的风险认知(r=0.257,P<0.01)、心理状态(r=0.369,P<0.01)、积极行为变化(r=0.294,P<0.01)呈正相关,与回避性行为变化(r=-0.219,P<0.01)呈负相关。民众心理状态与回避性行为变化(r=-0.631,P<0.01)呈负相关。民众的风险认知与积极行为变化(r=0.485,P<0.01)呈正相关。研究所有变量之间的显著相关性,为进一步检验假设提供支持。

2.2 心理弹性在民众的风险认知和心理状态、应对行为变化关系中的中介效应模型

采用结构方程模型,考察COVID-19疫情期间心理弹性在民众风险认知对心理状态、积极行为变化和回避性行为变化影响中的中介作用。测量模型结果显示,各因子指标拟合良好。验证性因素分析结果表明,风险认知各指标因素负荷为0.796、0.843、0.729、0.880、0.677、0.629,Cronbach’s α系数为0.886。心理状态各指标因素负荷为0.1583、0.605、0.720、0.763、0.755、0.596、0.754,Cronbach’s α系数为0.854。积极行为变化各指标因素负荷为0.733、0.856、0.539、0.474,Cronbach’s α系数为0.756。回避性行为变化各指标因素负荷为0.522、0.507、0.812、0.493,Cronbach’s α 系数为0.698。心理弹性及其3个维度的Cronbach’s α系数分别为0.956、0.934、0.901、0.658。测量模型拟合指数良好[2(979)=2902.641, FI=0.864, IFI=0.856, RMSEA=0.062, SRMR=0.053],说明测量模型可以接受,可以进行后续的结构模型分析。

结构方程模型路径分析如图1所示,民众对疫情的风险认知显著正向预测其心理弹性(β=0.28,P<0.01)、心理状态(β=0.40,P<0.01)、积极行为变化(β=0.15,P<0.05)和回避性行为变化(β=-0.29,P<0.01),表明民众的风险认知水平越高,其心理弹性越高,心理状态越好,越容易产生积极行为变化,并减少回避性行为的发生。在控制心理弹性变量后,民众的风险认知对心理状态(β=0.05,P=0.488)和回避性行为变化(β=-0.007,P= 0.879)的预测作用不显著,说明心理弹性在风险认知和心理状态、回避性行为变化的关系中起完全中介作用。在控制心理弹性变量后,民众的风险认知对积极行为变化(β=0.46,P<0.01)的预测作用显著,路径系数95%CI为0.004~0.052,结果不包含0,说明心理弹性在风险认知和积极行为变化中起部分中介作用。

图1 心理弹性在对疫情的风险认知和心理状态、回避性行为变化、积极行为变化关系中的中介效应图(bP<0.01)

3 讨论

3.1 民众对COVID-19疫情的风险认知、心理状态、行为变化与心理弹性之间的关系

3.1.1 民众对疫情的风险认知对心理弹性和积极行为变化的影响 回归分析与结构方程模型显示,COVID-19疫情期间民众的风险认知显著预测其积极行为变化,即民众对疫情的风险认知熟悉程度越高,越容易产生积极的应对行为变化。研究结果与COVID-19疫情期间大学生群体的模型[10]和SARS期间民众的风险认知模型[11]结论一致,即个体的风险认知状态可预测后续的应对行为。COVID-19疫情期间,民众一直处于风险环境中,通常会采取一定行为来缓解内心压力,通过多关注疫情相关信息来增加对疫情的认识与熟悉程度,对疫情的客观认识程度增加后,就可能会采取积极性的应对行为来降低疫情所带来的负面影响,比如勤戴口罩、勤洗手、做好防护,从而在面对疫情风险时增加掌控感,减少内心焦虑[12]。与已有研究一致,民众对疫情的风险认知越高,心理弹性越强[13]。心理弹性作为个体健康生活中的重要资源,可以帮助个体抵抗逆境、积极适应环境[14]。人们对疫情的客观认识越多,越容易激发其心理弹性[13]。

3.1.2 民众在疫情中的心理弹性对心理状态、行为变化的影响 本研究结果表明,民众在疫情中的心理弹性可显著预测其心理状态。对糖尿病患者的研究表明,心理弹性可显著预测其积极应对疾病的良好心理状态,可作为慢性疾病群体的心理测量学指标[15]。因此,面对COVID-19疫情风险,心理弹性越高,在危机期间个体往往表现出更积极的心理状态来应对[16],能维持平稳的心理状态并适应环境[17],帮助个体缓解负面情绪带来的影响[18]。

心理弹性可显著正向预测个体积极行为变化,负向预测其回避性行为变化。我们的研究与刘倩等[19]在对甲状腺功能减退症患者的研究和赵蔓等[20]在对2型糖尿病患者的研究中得出的结论一致,他们认为若患者偏向于乐观或坚韧的心理弹性,则更能获得良好的自我管理行为。高水平的心理弹性会促使其追求积极的适应性行为,同时减少消极与负面情绪,回避消极行为的发生。心理弹性的本质是遇到挫折仍保持其乐观心态、不被困难打倒的能力,这种能力越强,越促使人们产生积极行为来破开逆境[21]。对青少年而言,青少年高水平的心理弹性可以降低其自伤行为[22],高水平的心理能力可以促进其更多的正向行为[23]。在个体受到挫折时,积极的心理品质可以帮助个体增加积极适应性的行为,也就是说抗压能力较强的人在遇到危机后会主动地激发个体的心理保护因子,从而导致个体在危机之后也可迅速恢复其健康水平。

3.2 心理弹性在风险认知和心理状态、行为变化关系中的中介作用

结构方程模型结果表明,人们对于疫情的风险认知可通过心理弹性进而影响其心理状态。这意味着个体的风险认知可以激发其心理弹性,以一个乐观的心理状态来应对危机事件。风险认知比较高的人在负性事件中往往表现出高水平的心理弹性来保持乐观的心理状态。员工在日常工作中对安全的风险认知会影响他们的心理健康状况,风险认知水平越高,越容易保持其面对事情时坚韧不拔的品质,从而提升其健康积极的心理状态[24]。

对疫情的风险认知可以通过影响民众的心理弹性间接对其应对行为造成影响。对COVID-19疫情的相关研究表明,民众的风险认知可以显著预测其应对行为和无意传谣行为[10,25]。还有研究表明,个体若是对危机有较高的风险认知,通常有更安全的行为[26]。行为动机理论也表示,如果人们对危险源有高度的风险认知,会更倾向于增加保护性行为或改变原有的危险行为来减少危险[27]。我们转换视角,引入心理弹性的中介变量,发现人们对疫情的风险认知越高,代表对疫情的客观认识程度越高,越容易使个体心理弹性水平升高,而高水平的心理弹性容易使人看到事件的积极面,使其提升对抗危机的能力,从而使个体在面临危机时能克服压力,有足够的力量面对挑战,积极地应对生活[9]。所以,个体的风险认知水平可以通过心理弹性去影响其积极行为变化。因此,相关部门应加大对疫情相关知识的传播力度,使大家提高对疫情的风险认知,从而提升人们的心理弹性,保持健康积极的心理状态。

3.3 本研究的贡献、局限性与未来研究展望

本研究对COVID-19疫情下的民众心理状况进行了调查,可以帮助相关部门更加全面深入地了解在重大公共卫生事件中民众的风险认知及其对行为和心理状态的影响,并为之后的洪水、地震等突发性灾害事件发生时的风险管理提供有价值的理论和实践指导。但本研究仍存在一定的局限性:首先,本研究采用了横断研究的方法,只是探讨了民众的风险认知对其现在的行为变化和心理状态的影响,研究者需要进一步采用追踪设计来考察民众的风险认知对行为变化和心理状态的长久影响是否会发生变化;另外,本研究仅在数据上证实了各变量之间的关系以及中介变量在其中的作用,因此在未来的研究中应当对其进行相关干预研究。