我国生态问题鉴定与国土空间生态保护修复方向

王 柯,张建军,2,*,邢 哲,包扬航

1 中国地质大学(北京)土地科学技术学院,北京 100083 2 自然资源部土地整治重点实验室,北京 100083 3 军委后勤保障部工程质量监督中心,北京 100036

改善生态环境、保护生态系统是当前国际社会的重要议题。针对破坏和退化的生态系统,各国已采取多项举措来保护和恢复生态系统。1992年,欧盟建立Natura 2000自然栖息地和野生动植物群保护网络,要求其成员国设立特别保护区[1]。同年,196个国家签署了《生物多样性公约》,目标是保护生物多样性,实现可持续发展。自公约签署至今,已有185个国家编制了至少一份的国家生物多样性战略和行动计划[2—3]。2010年,《生物多样性公约》缔约方大会第十届会议制定了2011—2020 年《生物多样性战略计划》,计划中的目标15明确提出到2020年通过养护和恢复行动,恢复至少15%退化的生态系统[4]。2016年,联合国发布的《2030年可持续发展议程》呼吁各国“保护、恢复和促进可持续利用陆地生态系统,可持续管理森林,防治荒漠化,制止和扭转土地退化,遏制生物多样性的丧失”[5]。

自改革开放以来,我国的经济得到快速发展,人们的物质生活水平不断提高。然而,快速的城市化和工业化导致生态环境破坏严重,发展和保护之间的矛盾愈演愈烈[6]。我国面临着水土流失、石漠化、荒漠化、土壤盐碱化、生物多样性锐减、生态系统退化等一系列生态问题,这是中华民族永续发展的重要挑战,关乎到人民生活福祉。近十年来,我国在生态保护和修复领域付出了巨大努力[7—10]。2012年,党的十八大做出“大力推进生态文明建设”的战略决策。2017年,党的十九大报告指出要加快生态文明体制改革,建设美丽中国。“十三五”期间,我国先后开展了25个山水林田湖草生态保护修复工程试点,涉及全国24个省份,生态保护修复工作初见成效[11]。2019年,中共中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见指出,“坚持山水林田湖草生命共同体理念,加强生态环境分区管治,量水而行,保护生态屏障,构建生态廊道和生态网络,推进生态系统保护和修复,依法开展环境影响评价”,生态保护修复成为国土空间规划体系内的关键环节[12]。2020年6月,国家发展改革委、自然资源部联合印发《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021—2035年)》,再次昭示生态保护与修复在国家战略中的重要地位[13—14]。2020年9月,自然资源部办公厅、财政部办公厅、生态环境部办公厅联合印发《山水林田湖草生态保护修复工程指南(试行)》,这进一步巩固并规范了国家开展生态保护修复的技术基础和实施路径[15]。

在国家生态文明建设的背景下,我国学者从生态区划[16—18]、生态退化研究[19—22]、国土空间生态保护修复理论[23—26]、生态保护修复技术归纳[27—28]、生态保护修复规划[29—30]、生态修复成效[31—36]等多角度开展研究,这为我国全方位开展国土空间生态保护与修复工作打下基础。针对生态问题识别的研究多集中于单一问题或单一区域[37—40],鲜有研究基于多源信息从全国生态分区角度鉴定并系统梳理不同分区关键生态问题及其保护修复方向。本文综合已有多源公开数据(学术文献、政府报告、规划文本、新闻等)开展信息计量分析,在行政区尺度鉴定中国不同生态问题的研究热点区域,并将具体生态问题聚焦到生态本底较为一致的生态分区单元上,为我国做好顶层设计提供基础指引,准确把握不同区域生态保护修复重点和方向。

1 数据资料与方法

1.1 基于文献计量的研究热度评价模型

本文首先应用文献计量方法从行政区尺度探索我国不同生态问题关注程度的空间差异,并将研究结果作为后续聚焦各生态区关键生态问题的基础判断。以CNKI和Web of Science期刊数据库为数据源,通过文本提取、生态问题及地名实体词识别、地名标准化等手段,获取了不同省/市针对不同生态问题的研究文献。由于我国不同省市间的科研能力存在差异,导致不同省市的科研论文发表数量存在巨大差异,如果仅从科研论文的发文数量来表征研究热度来说,可能会出现“信息鸿沟”造成的认知偏差。因此,本文选择生态问题相关科研论文数量与相应省/市全部科研论文数量的比值作为调节系数,对特定生态问题研究论文出现频次进行修正后,得到一个更加综合、科学的生态问题研究热度值。生态问题研究热度值的计算公式为:

式中,Q为生态问题综合研究热度指数;Nse为某一地点在以荒漠化、水土流失、石漠化、生物多样性、盐渍化、生态系统退化、矿山生态退化等为主题检索到的文献中出现的总频次。Nall为某一地点发表的学术研究文献的总量。为方便区域间的对比分析,本文对Q进行了标准化处理,得到生态问题相对研究热度指数Q0,其中,max(Q)为Q的最大值,min(Q)为Q的最小值。

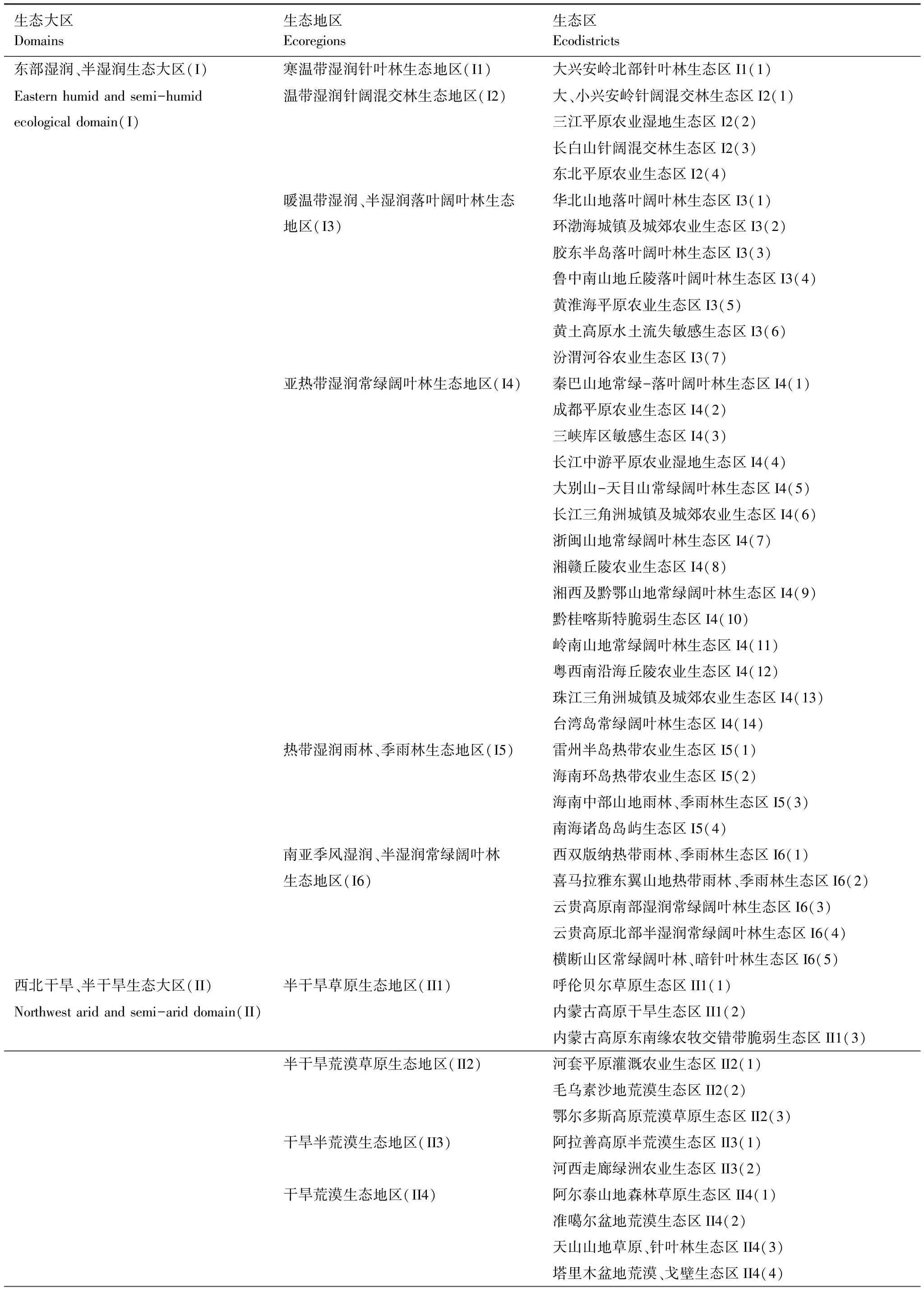

1.2 生态区划的选取

在对我国生态问题研究热度评判的基础上,本文从生态分区的角度进一步聚焦本地化的生态现状和问题,以提出针对不同生态区的生态保护修复重点和方向。以生态区为研究单元可以更好的为生态系统的研究、评价、保护修复和管理提供一个合适的空间单元,其打破了传统行政界线的限制,为因地制宜实施区域生态保护与修复工程提供科学支撑。本文通过综合对比不同生态区划方案,最终采用傅伯杰院士提出的生态区划方案[16]。该区划方案在深入研究我国生态本底特征、生态服务功能、生态敏感性和人类活动对生态环境的胁迫等要素的特点和规律的基础上,综合考虑了光、温、水、土、风、热、植被、地形地貌、人类活动等自然要素和人为要素,将我国划分为3个生态大区、13个生态地区和57个生态区(表1)。该方案可以为区域可持续性发展战略、生态保护与修复工程提供宏观框架。

表1 中国生态区划表

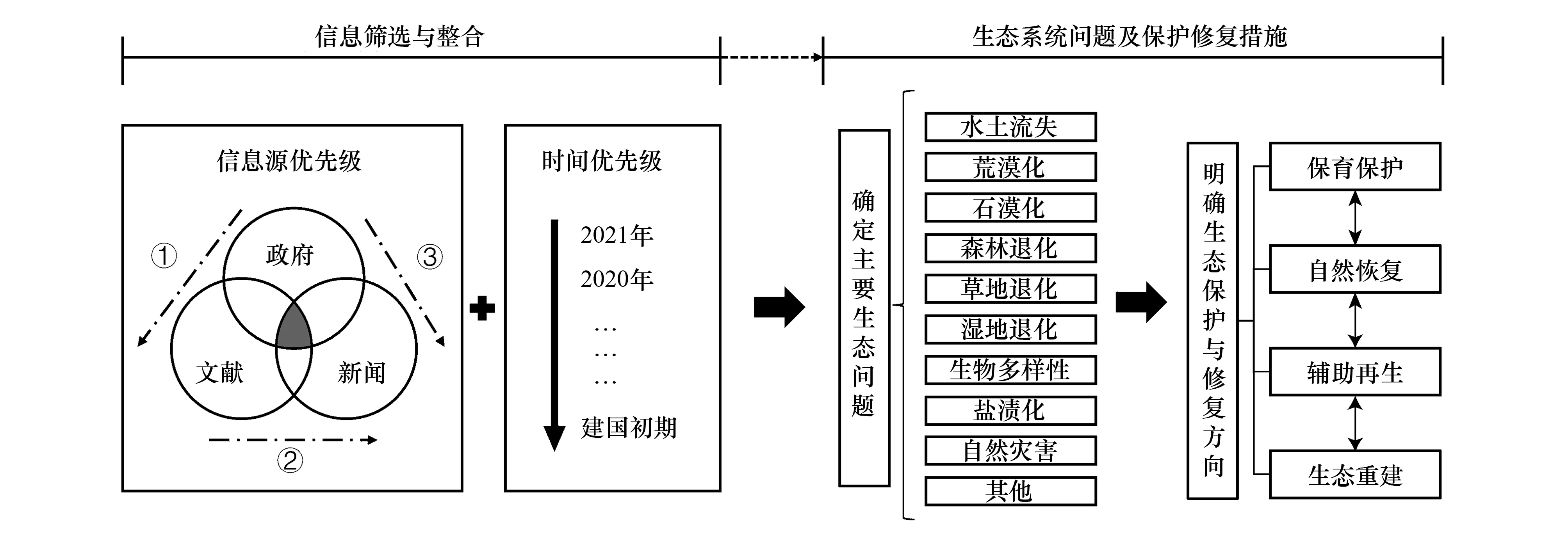

1.3 生态区保护与修复方向的确定

国际生态修复学会(SER)于2016年发布的《生态修复实践国际标准》中提出根据修复场地生态系统损害或退化程度的差异可将生态保护修复模式可分为自然再生、辅助再生和生态重建三类[41]。随着生态文明建设的快速推进,我国对生态保护和修复提出新要求,国家发展改革委、自然资源部于2020年联合印发的《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021—2035年)》提出了未来十五年生态保护修复的工作方向。同年,自然资源部办公厅、财政部办公厅、生态环境部办公厅联合印发的《山水林田湖草生态保护修复工程指南(试行)》提到,“组合运用保护保育、自然恢复、辅助再生、生态重建修复模式,采取工程、技术、生物等多种措施,提升综合治理的成效”。因此,本文在借鉴国际经验的基础上,以我国提出的保育保护、自然恢复、辅助再生、生态重建四类生态保护修复措施为指引,通过摸清生态本底、鉴定生态问题,确定不同生态分区内的主导保护修复方向,以期为未来国家全面开展生态保护修复工作提供基础参考。

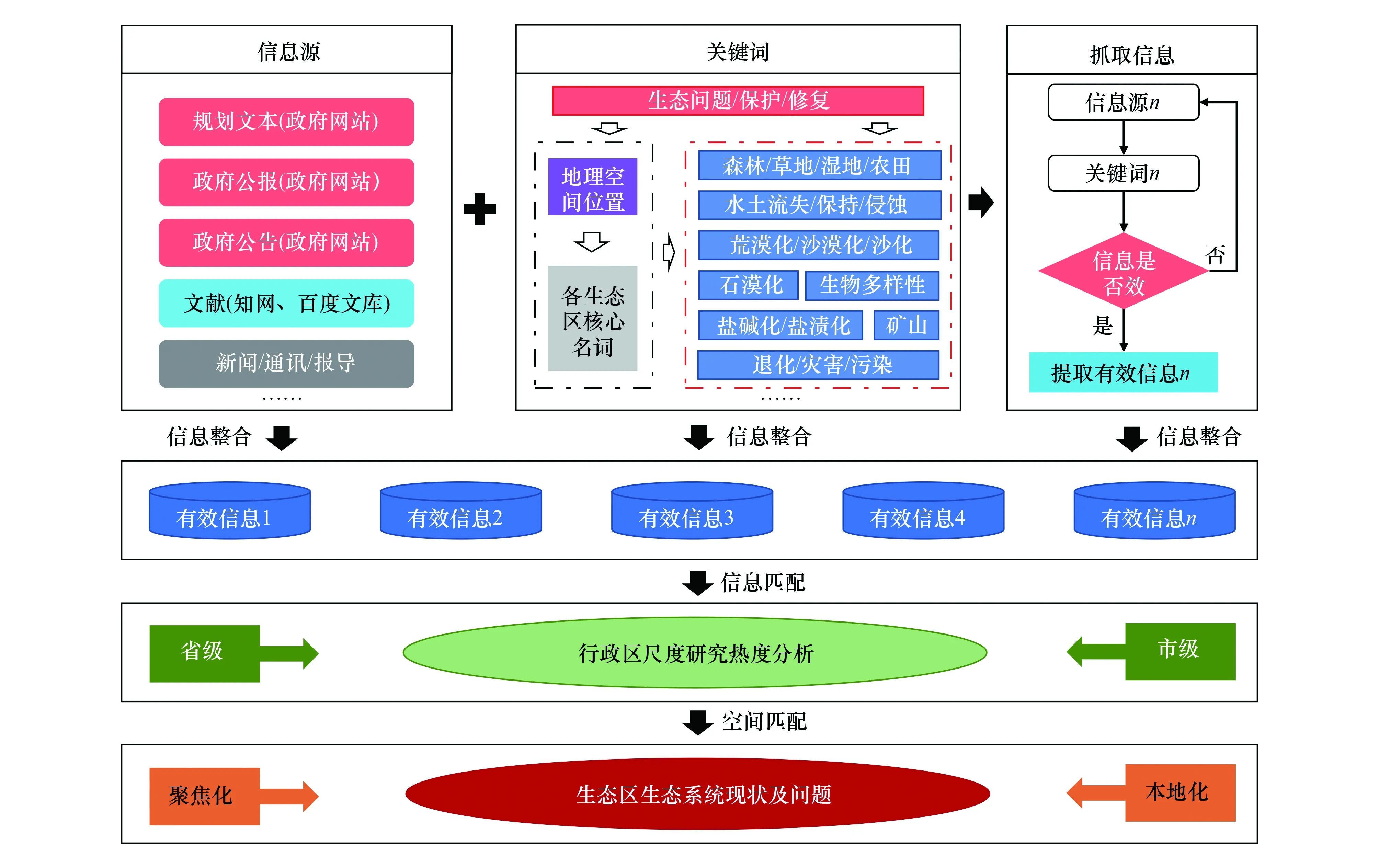

1.4 基于多源信息的重要生态问题鉴定框架

由于我国幅员辽阔,无论是气候条件、地形地貌、植被类型、地质条件等自然条件,还是人口密度、人类活动强度、经济发达程度等社会经济条件都存在明显的差异,因此不同区域存在的生态系统问题差异明显。针对生态系统问题的区域差异性,本文设计了一个基于信息源和关键词的信息筛选框架,从提取出的有效信息中整合不同生态分区的重要生态问题,并结合行政区尺度(省/市)的热度分析结果进行信息匹配和空间匹配分析,使得分区尺度下的生态问题更加聚焦化且本地化(图1)。本文通过不同行政级别的政府文本、政府公报、政府公告、学术文献和网页新闻、通讯和报导等多源渠道,以各生态区的核心名词及生态问题/保护/修复、森林、草地、湿地、农田、矿山、生物多样性、水土流失、土地沙化、石漠化、盐碱化、退化、自然灾害等为关键词,反复对不同信息源的不同关键词进行有效信息的提取,并依靠专业知识和专业经验将有效信息进行整合,最终鉴定出不同生态区生态系统的现状和问题。

就具体的信息筛选过程而言,本文视各级政府最新发布的相关生态区的生态现状、生态问题的公报/规划/公告为权威性、可信度最高的信息源(优先信息源),将近年来有关该生态区的现状、问题及相关保护修复模式进行整合。在找不到相关政府部门发布的信息时,本文通过筛选文献(次级信息源)中生态区的有效信息,并按照时间先后进行信息整合。当优先信息源和次级信息源都没有筛选到相关生态区的有效信息时,本文选取新闻等其他信息渠道作为备选/验证信息源来对生态区生态现状和问题信息进行筛选。当然,实际的筛选过程往往是政府、文献和新闻三级信息源同时筛选并相互验证的过程,以期能更加科学的鉴定出各生态区的生态现状和问题。在确定各生态区关键生态问题的基础上,以各信息源提到的针对性保护修复措施为基础,结合各生态问题共性的保护修复方向,提出不同生态区的主要生态保护修复方向(图2)。

图1 重要生态问题鉴定框架Fig.1 A research framework for identifying ecological problems

图2 生态问题信息筛选与整合Fig.2 Selection and integration of information on ecological problems

2 结果分析

2.1 中国生态问题热度分析

2.1.1生态问题热度变化分析

本文通过文献检索获取不同省/市针对不同生态问题的研究文献,并按照文献发表时间进行归纳整理,获得我国生态问题研究热度的时间变化(图3)。就总体趋势而言,我国生态问题研究热度呈增长态势。基于趋势变化分析,可以将我国生态问题研究热度大致划分为5个阶段。1982—1998年我国针对生态问题的研究处于低热度的平稳阶段,该阶段每年发表的文献虽呈缓慢的波动增长趋势,但文献数量没有超过150篇。1998—2008年我国针对生态问题的研究热度进入快速增长阶段,研究文献数量从131篇增加到1145篇,年均增长量达92篇,其中的重要原因之一是1998年的特大洪灾让我国更加深刻的认识到保护生态环境的重要性。2008—2012年我国有关生态问题的研究热度处于热度较高的平稳阶段,该阶段研究文献数量保持在1100篇左右,我国生态问题的研究从理论体系、技术方法到实际应用都不断丰富。2012—2014年,我国有关生态问题的研究热度进入短暂的快速增长阶段,其重要原因是第十八次全国代表大会首次提出“美丽中国”的执政理念,并将生态文明建设写入党章,这再次掀起了我国生态领域的研究热潮。2014年以后,我国有关生态问题的研究热度一直处于高热度阶段,发表论文篇数保持在1700篇左右。

图3 生态问题研究热度年际变化Fig.3 Time variation of research interest of ecological problems

2.1.2省域尺度生态问题热度分析

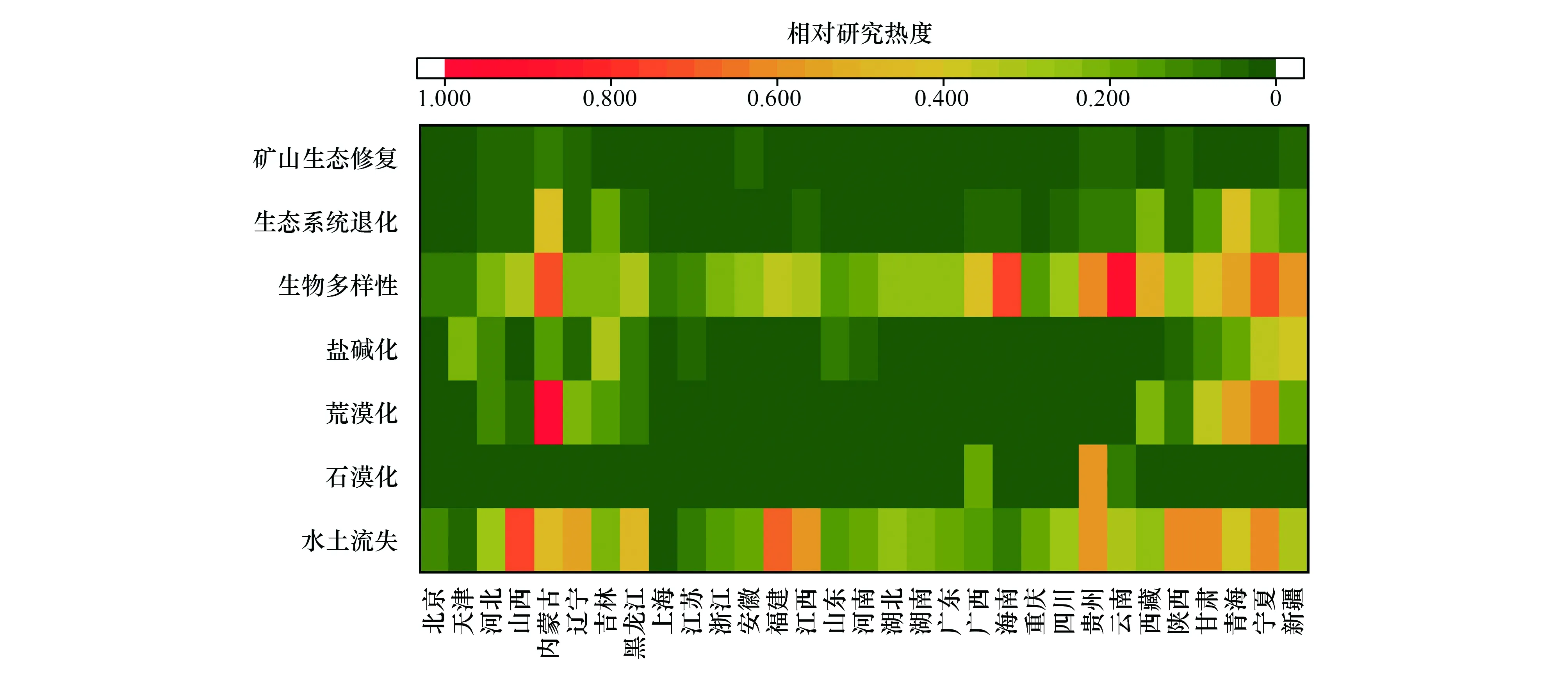

就不同省/直辖市、不同生态问题研究文献的绝对量而言,生物多样性和水土流失的研究热度明显高于其他生态问题,且研究范围较广,多数省份都有涉及(图4)。其中,云南省生物多样性相关研究的绝对研究热度最高,相关研究文献超过700篇,这与云南省生态本底条件密不可分,云南素有“动植物王国”的美誉,是我国生物多样性最高的省份,也是全国34个物种最丰富的热点地区之一。其他生态问题的研究热度呈现较为明显的区域分异,针对生态系统退化的相关研究主要集中在内蒙古、青海、新疆和吉林,针对盐碱化的相关研究主要集中在新疆、吉林、天津、山东和宁夏,针对荒漠化的相关研究主要集中在内蒙古、青海、宁夏、甘肃、新疆和辽宁,针对石漠化的相关研究主要集中在滇桂黔三省/自治区,针对矿山生态退化的相关研究主要分布于内蒙古、山西、河北、四川、贵州、新疆等矿产资源禀赋优异的省份。就相对研究热度而言,各生态问题的热点分布与研究文献数量的区域分布总体一致,但也存在一些差异。相较于研究文献数量的热度分布,内蒙古、海南和宁夏生物多样性以及内蒙古荒漠化的相对研究热度更为突出(图5)。

图4 省域尺度各生态问题研究论文数量Fig.4 The number of research papers on various ecological problems at the provincial scale

图5 省域尺度各生态问题相对研究热度Fig.5 Relative research interest in various ecological problems at the provincial scale

2.1.3地级市尺度生态问题热度分析

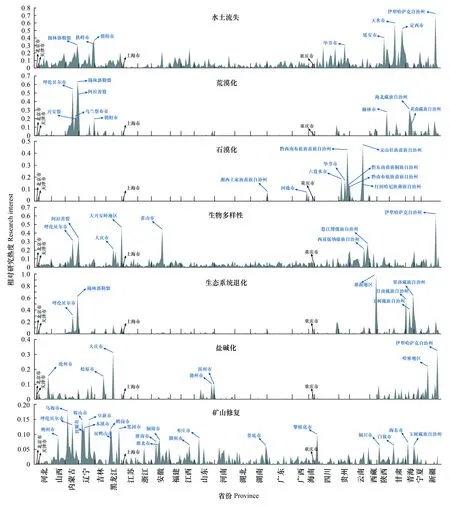

城市尺度的相对研究热度在空间分布特征上与省域尺度研究热度的分布特征相似,水土流失和生物多样性问题的研究在大多数城市均有涉及(图6),平均相对热度较高。水土流失相对研究热度排名前五的城市依次是伊犁哈萨克自治州、天水市、定西市、延安市和朝阳市,相对研究热度值均超过0.35。生物多样性相对研究热度排名前五的城市依次是伊犁哈萨克自治州、大兴安岭地区、黄山市、阿拉善盟和呼伦贝尔市,相对研究热度值均超过0.3。此外,荒漠化相对研究热度较高的城市包括内蒙古的锡林郭勒盟、呼伦贝尔市、阿拉善盟、乌兰察布市和兴安盟、青海的黄南藏族自治州和海北藏族自治州、陕西的榆林市以及辽宁的朝阳市。石漠化相对研究热度较高的城市包括贵州的六盘水市、黔西南布依族苗族自治州、黔东南苗族侗族自治州和黔南布依族苗族自治州、云南的红河哈尼族彝族自治州、文山壮族苗族自治州和迪庆藏族自治州、湖南的湘西土家族苗族自治州以及广西的河池市。盐碱化相对研究热度较高的城市包括黑龙江的大庆市、新疆的伊犁哈萨克自治州和哈密地区、吉林的松原市以及河北的沧州市。生态系统退化相对研究热度较高的城市包括西藏的那曲地区、青海的果洛藏族自治州、甘肃的甘南藏族自治州以及内蒙古的锡林郭勒盟。矿山生态退化相对研究热度相较于其他生态问题较低,且空间分布较为分散,热度较高的城市包括山西的朔州市、内蒙古的乌海市、辽宁的抚顺市、鞍山市、本溪市和阜新市,黑龙江的鹤岗市、双鸭山市和黑河市,山东的枣庄市、安徽的铜陵市、淮南市和淮北市、四川的攀枝花市、江西的赣州市、湖南的娄底市、陕西的铜川市、宁夏的白银市、青海的海东市和玉树藏族自治州等。

图6 城市尺度生态问题研究热度Fig.6 Research interest in various ecological problems at the city level

2.2 不同生态分区重要生态问题鉴定

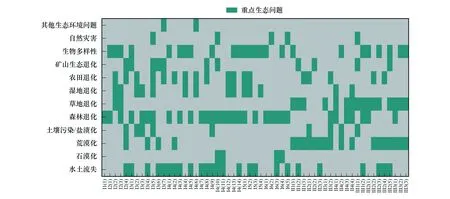

基于重要生态问题鉴定框架,本文通过多源信息的整合得到57个生态区的生态现状和生态问题(图7)。水土流失、荒漠化、林草生态系统退化、生物多样性是各生态区关注的重要生态问题。不同生态区的主要生态问题差异明显,且生态问题在我国各生态区的空间分布上存在明显的分异性。以水土流失为主要生态问题的生态区有25个,主要分布在东部湿润、半湿润生态大区。以生物多样性锐减为主要生态问题的生态区有25个,主要分布在亚热带和热带湿润、半湿润生态区以及青藏青藏高原高寒生态大区。以荒漠化为主要生态问题的生态区有21个,主要分布在西北干旱、半干旱生态大区和青藏高原高寒生态大区。以森林生态系统退化为主要生态问题的生态区有32个,以草地生态系统退化为主要问题的生态区有18个,以湿地生态系统退化为主要问题的生态区有18个,以农田生态系统退化为主要问题的生态区有18个,以矿山生态退化为主要生态问题的生态区有11个。此外,超过80%生态区的主要生态问题都在3个以上,这体现出我国多数生态区生态问题的紧迫性和复杂性。

图7 不同生态区生态问题鉴定Fig.7 Identification of ecological problems in different ecodistricts

2.3 生态区保护与修复方向分析

在多源信息整合的基础上,本文将我国现有国家自然保护区、国家森林公园和国家地质公园与生态分区进行叠加分析,以期反映不同生态分区的保护力度以及未来不同生态分区生态保护或修复的方向。从图8中可以看出,以保育保护和生态恢复为主的生态区多为生态区内自然保护区、森林公园和地质公园数量多、面积大、占比高的地区,而以辅助再生和生态重建为主的生态区则数量少、面积小、占比低。且以保育保护和生态恢复为主的生态区大多位于我国边陲以及人类活动较弱的地区,如大兴安岭北部针叶林生态区、喀喇昆仑山砾漠生态区等等。以自然恢复和辅助再生为主的地区多集中在农业生态区以及东部热带、亚热带生态林区,如鲁中南山地丘陵落叶阔叶林生态区、粤西南沿海丘陵农业生态区等。以辅助再生和生态重建为主的地区多集中在我国水土流失、石漠化问题严重地区,以及人类活动较为频繁的地区,如东北平原农业生态区、黔桂喀斯特脆弱生态区等。

图8 生态区保护区现状及生态保护和修复方向Fig.8 Protection situations and ecological restoration directions in different ecodistricts

3 结论与讨论

本文通过热度分析法判别我国各类生态问题的研究热点区域,并通过构建基于多源信息的生态问题鉴定框架,确定了不同生态分区的生态现状及关键生态问题。在此基础上,本文以保育保护、自然恢复、辅助再生和生态重建四大类生态保护修复措施为参考,并叠加我国重要自然保护地,提出不同生态区生态保护修复的方向,为我国生态保护修复工作提供基础指引。

(1)我国各类生态问题的研究热度存在明显的内部差异和空间差异。从省域尺度而言,无论是论文数量的热图还是相对研究热度的热图,研究热度较高的生态问题主要是水土流失和生物多样性,研究区域主要集中在我国西部省份。从地级市尺度而言,水土流失和生物多样性问题较为普适,超过85%的城市均有关于这两个生态问题的研究。石漠化、荒漠化、盐碱化和生态系统退化的相对研究热度则表现出更为明显的空间聚集特征。

(2)水土流失、荒漠化、生物多样性、林草生态系统退化是各生态区重点关注的生态问题,其中超过半数的生态区重点关注森林生态系统退化,且该生态问题涉及到各个生态大区和生态地区。此外,盐渍化、石漠化、矿山生态退化、自然灾害威胁以及城市生态环境问题虽在各生态区零星分布,但也是我国需要迫切缓解的重要生态问题,如环渤海城镇及城郊农业生态区的土壤盐渍化问题、黔桂喀斯特脆弱生态区的石漠化问题、横断山区常绿阔叶林、暗针叶林生态区的滑坡泥石流灾害、汾渭河谷农业生态区的矿山生态退化和大气污染问题等。超过80%生态区的主要生态问题都在3个以上,这体现出我国多数生态区生态问题的紧迫性和复杂性。

(3)各生态区生态保护修复方向存在差异。人类活动较少、自然保护地集中的生态区主要采取保育保护和自然恢复相结合的保护修复措施,此类生态区的保护修复重点应放在建立保护区、濒危生物的育种、繁殖、加强生物多样性监测等方面。东部热带、亚热带生态林区以及农业生态区主要采取自然恢复和辅助再生相结合的保护修复措施,保护修复重点放在自然封育、人工造林种草、农林间作等方面。人类活动密集、生态问题突出的生态区应主要采取辅助再生和生态重建相结合的保护修复措施,保护修复重点应放在各项工程类和物理化学类措施,如修建淤地坝、设置草方格沙障、修建引水渠、灌水洗盐等。

生态保护修复工作是国土空间规划的重要组成部分,是加快推进我国生态文明建设战略部署的重要动力。而生态保护修复顺利开展的前提就是摸清不同生态本底区域所面临的关键生态问题,做到先“望闻问切”再“对症下药”。本文从行政区尺度鉴定生态问题热点地区,并从生态分区角度进一步聚焦关键生态问题和保护修复方向,以提高不同区域生态保护修复措施的整体性、系统性和针对性。值得注意的是,本文的研究重点在于摸清我国不同生态区的关键生态问题并初步提出各生态区的生态保护修复方向,而没有针对各生态区提出具体的保护修复路径。因此,在本文的基础上,未来的研究可以借鉴国内外生态保护修复相关成功的案例和经验,提出针对不同生态区、涵盖共性和个性生态问题的本土化的生态保护与修复技术体系,建立包括保障目标、主体、模式、评估、预警等模块的全方位多角度的生态安全综合保障体系,从分区分类维度和时空尺度描绘“美丽中国”生态文明建设的生态质量改善路线图,为建成美丽中国提供建设蓝图。