民族地区大学生中华民族共同体意识现状分析与对策建议

——基于贵州G 大学的调查

李红香

(贵州大学马克思主义学院,贵州贵阳 550025)

何为中华民族共同体意识?有学者认为,“中华民族共同体意识是中华人民共和国国民在体认彼此生存发展的共性条件与历史基础上,秉持共善价值规范与能动维护意愿的复兴凝聚心态。”[1]也有学者认为“中华民族共同体意识就是各民族共建中华民族、共享中华文化意识”[2],本质是各民族成员对共有身份——“中华民族”的认同意识,包括认知、情感和行为三个维度[3]。还有学者认为是在历史上形成的以中国各民族为统一的前途和命运共同体的自觉自知性意识,核心内容是对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党和中国特色社会主义的认同[4]。不难发现,共享历史记忆文化心理和现实文化形式,拥有“五个认同”为核心的国家认同价值,共建中华民族伟大复兴美好愿景是中华民族共同体意识主要内涵。民族地区高校作为国家民族团结的前沿阵地和民族事业发展的重要支撑,大学生的中华民族共同体意识状况关乎国家安全和民族复兴。长期以来,我们较关注民族院校尤其是民族地区的民族院校团结教育,而对民族构成同样丰富且占多数的非民族院校关注较少。本文通过大数据问卷调查和座谈、访谈等研究方法,对该类院校大学生中华民族共同体意识现状、存在的突出问题和原因展开分析,提出需提升对民族地区非民族院校民族团结教育必要性和重要性认识,铸牢大学生中华民族共同体意识组织基础,以互联网为载体,营造校园民族团结教育良好氛围,以思想政治课为主渠道,多课程多教育方式结合,把中华民族共同体意识贯穿全教育过程,构建高校德育共同体,凝聚大学生中华民族共同体意识培育合力。

一、贵州G大学大学生中华民族共同体意识现状

贵州虽非民族自治区,但少数民族众多,第七次全国人口普查数据显示,少数民族人口为1 405.03 万人,占比36.44%[5]。全省现有普通类高校70 余所,除去贵州民族大学、兴义民族师范学院、黔南民族师范学院等民族类院校外,其余均为非民族类院校。这些院校因其所在地区经济和教育资源处于劣势,较难吸收更多外地生源,因而其所招收的生源多来自本地,并且少数民族学生占了很大比例,即便作为当地唯一的创“双一流”高水平建设高校,G 大学也概莫能外。G 大学现有一类本科生32 029 人,其中少数民族学生13 908 人,占比43.4%,①2020年对贵州G大学的统计数据。被当地人称为“第二民族大学”,但作为综合类大学该特征通常被忽略,专门的民族团结教育不明显。

为全面深入了解G 大学大学生中华民族共同意识及其培育现状,通过易班App 在全校范围内开展在线问卷调研,覆盖全校文、史、哲、理、工、农、医、经、管、法、教、艺等所有专业学生,参与学生年级、民族等样本信息丰富,极具代表性和参考价值。基于6 278份数据分析发现,当前民族地区非民族院校的大学生中华民族共同体意识状况总体趋于良好,表现为中华民族多元一体格局、“五个认同”理念渐次入心;实践上表现为各民族大学生交往交流较为和谐,中华民族归属感逐渐增强。

(一)中华民族多元一体格局、“五个认同”理念渐次入心

我国是一个统一的多民族国家,多元一体是当前中华民族基本格局。调查显示,6 278 名被调研学生中,有99.53%的大学生认同中华民族一家亲、同心共筑中国梦是新时代我国民族团结进步事业的生动写照和民族工作创新推进的鲜明特征,具体见图1。

图1 大学生对“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”是新时代民族工作特征的认识

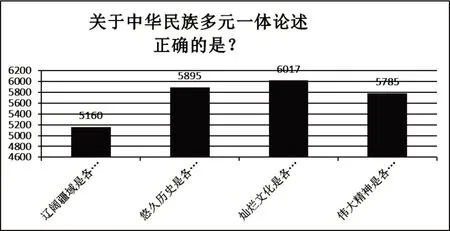

在问及关于中华民族多元一体格局的理解和认识时,82.19%的大学生对祖国辽阔疆域是各民族共同开拓的表示认同,93.9%的大学生认同中国悠久历史是各民族共同书写的,95.84%的大学生认同中国灿烂文化是各民族共同创造的,92.15%的大学生认同中华民族伟大精神是各民族共同培育的。如图2所示。

图2 大学生对中华民族多元一体格局的认识

文化认同是最深层次的认同。97.29%的大学生认同中华文化是我国各民族集体智慧的结晶,1%的大学生认为它只代表着汉族文化,与其他少数民族文化关系不大;97.26%的大学生认同各民族文化是中华文化的重要组成部分,0.8%的大学生认为各民族文化只属于自己的民族,虽极为少数,我们亦不可忽视,需找出问题根源加以教育。如图3所示。

图3 大学生对中华文化的认同情况

(二)各民族学生交往交流和谐,中华民族归属感逐渐增强

行为实践方面,G 大学大学生是积极拥抱的姿态,生活上期待各民族学生有更多交往交流,文化方面期待有更多交融互鉴。在关于“您对各个民族混合上课、混合住宿的学习和生活方式的看法”的问卷中,除了0.3%的大学生完全不能接受各民族混合上课、混合住宿的学习和生活方式外,绝大多数持积极赞同的态度。G 大学各族大学生长期学习生活在一起互相交往交流,渐渐形成你中有我,我中有你甚至不分你我的和谐相处状态。座谈会上,学生表示,我们同吃同住同学习,并没有觉得彼此有什么区别,大家都是好朋友好兄弟好姐妹,因为相处多对彼此文化有更多理解和尊重。

面对生活中本民族同学与其他民族同学发生冲突,除了极少数同学表示支持本民族同学,绝大部分同学能够保持较为理性的态度去判断分析事情对错,这也充分反映当前G 大学各民族学生相处较为良好,事实也是如此,虽然偶或有点小摩擦,但都是同学与同学之间的普通矛盾,从未上升到民族之间的冲突。

在关于“本民族文化的发展是否应该吸收和借鉴其他民族的文化”这个问题中,除了极少数大学生有文化中心主义,认为本民族的文化最优秀,完全不应吸收其他民族外,绝大多数学生表示应该吸收,其中有将近2/3大学生认为应该吸收对本民族文化有益的部分。

在关于“您觉得您对本民族和中华民族共同体的归属意识,哪个更强烈?”的问卷中,91%的大学生表示对中华民族归属感更强烈,另有9%的大学生对自己本民族归属感更强烈。

从上可见,G 大学本科生的中华民族共同体意识现状总体良好,大家长期在没有差别化的一体化教育中,对中华民族作为一个统一的整体有更多认识。“五个认同”理念渐次入心,各民族学生在长期的交往交流中,已基本超越仅对本民族及其文化的认同,形成更高层次的中华民族共同体认同。同时,我们亦不应忽略调查数据所反映出的一些问题,虽是少数,但如果对这部分同学引导不好,会对其他大学生的中华民族共同体意识带来负面影响。

二、当前存在的突出问题及深层次原因

(一)存在的突出问题

1.部分大学生对中华民族共同体意识认识不够深刻

虽然问卷数据显示大部分大学生对中华民族多元一体格局较为认同,但不可否认仍有部分大学生对其认识不够深刻,17.81%的大学生在“辽阔疆域是各民族共同开拓的”认识上不够清晰全面;中华文化认同亟待深入,有19.32%的大学生明确认为本民族文化对自己的影响大于中华民族文化,还有56.05%的大学生部分认同此观点,如图4所示。

图4 本民族文化对自己的影响大于中华民族文化的态度

有7%的大学生认为大汉族主义和狭隘民族主义一直存在,如图5所示。

图5 “平时学习生活中狭隘的民族主义和大汉族主义”感知情况

不可否认,这其中可能有很多同学对何为大汉族主义和狭隘民族主义不甚了解而仅凭个人主观感受而过度评价,但这也部分反映现实民族交往中可能存在的一些不和谐音符,不容我们忽视民族地区非民族院校所具有的地域性和民族性特征,在办学时需要我们相关部门多加注意。

2.部分大学生对中华民族共同意识教育存在消极甚至抵触情绪

在调研中我们发现,部分大学生对中华民族共同体意识教育存在消极甚至抵触情绪。在关于“如学校组织民族团结一家亲活动,正好占用没课休息时间,你会怎么做?”的问卷中,有将近20%的大学生或为了应付学校点名参加,或借口请假,有的甚至直接不去,如图6所示。

图6 大学生对参与民族团结教育活动的态度

在近期学校组织的以维吾尔族学生为主要活动对象的民族团结一家亲结对子活动中,负责的老师反映有不少学生表示不知该活动为何物。当然这有学校教育的因素,但同时学生本身的学习态度也值得思考。当前网络信息如此发达,大学生作为网络用户主力军,每天花在网上的时间不少,但却很少有学生主动通过网络学习了解国家民族政策和民族工作情况,在关于“你平时是否有经常主动了解国家民族政策和民族工作情况”的调研中,只有3成左右大学生表示经常了解,64%的大学生会偶尔主动,还有3%的大学生表示从不关心。身在民族地区,周围近半是少数民族学生,但部分学生却对国家民族政策和当地民族工作情况全然不关心。不少学生认为这与自己专业没有多大关系,于自己无用。

3.学校大学生中华民族共同体意识培育机制尚待完善

部分大学生在调查中反映对于学院或学校是否开展中华民族共同体意识教育感到模糊,除56.74%的大学生明确表示有以外,其他学生或感觉有或认为完全没有或不知道,有学生甚至在问卷里补充回答道只在问卷里接触到中华民族共同体方面的知识。在由校学生会和学生记者团主要干部参加的学生座谈会上,大部分同学在被问及有关中华民族共同体的认知时感到茫然,部分同学甚至表示他们从未接受过与民族政策相关的教育。

如图7 所示,G 大学大学生中华民族共同体意识培育方式较为零星单一,尚未形成合力和影响力。在学生所感知到的学校关于大学生中华民族共同意识培育方式中,思政课教学作为德育课堂主渠道作用未能得到有效发挥,只占42%;专业课教学更是未能有效参与,仅占4%;学校关于铸牢中华民族共同体意识的宣传教育力度有待进一步加强,仅占10%。学校大学生中华民族共同体意识培育机制尚待完善。

图7 大学生所感知的学校中华民族共同通体意识培育方式

(二)原因分析

1.社会各种不良思潮及事件对大学生中华民族共同体意识的消解

当前正处于全球互联网时代,各种信息狂轰滥炸、各种思潮风起云涌,文化价值多元,……人们不再盲目崇拜、迷信权威的同时,又习惯了怀疑、迷上了解构。历史虚无主义和文化虚无主义在互联网的推波助澜下蔓延,这对于世界观、人生观、价值观正在确立阶段的大学生有很大影响和冲击。有学者研究认为,历史虚无主义思潮削弱着少数民族大学生对中华民族共同体的历史认同,多元文化主义思潮冲击着少数民族大学生对中华民族共同体的文化认同,“三股势力”侵蚀着少数民族大学生对中华民族共同体的政治认同[6]。同时,现实生活的不确定和无力感让某些信仰迷失、价值立场不够坚定的学生容易受到蛊惑,在当“吃瓜群众”的时候不小心被他国势力渗透,部分地区高校意识形态极其严峻,大学生中华民族共同体意识面临消解风险。

2.原生家庭缺乏家国情怀培育、更多关注个体发展

当前不少家庭在培育小孩时更多关注小孩个人的成长和成功,从小传递给他们的价值理念是如何不懈努力取得个人成功,而对于作为一个社会人应当承担的家庭、国家和社会的责任和使命感讲述较少,有不少大学生因家庭教育缺失,甚至连“家”的概念都比较模糊。大学生原生家庭家国情怀培育的缺乏,导致了不少“佛系学生”和“精致利己主义者”的出现,他们或不问世事,或“躺平”,或只关注自身利益发展,过分迷恋自己,对其他事情漠不关心,这也是为何学生身在民族地区,周围少数民族同学不少的情况下,对民族政策等方面的信息不主动了解的原因之一。

3.对非民族院校开展民族团结教育的重要性和必要性认识不够

由于现行的教育体制和教育惯例,民族团结教育多在民族院校和少数民族地区高校开展,因而人们习惯认为只有民族院校和少数民族地区高校才需进行民族团结教育或是认为只有少数民族学生才需要教育,而忽视对包括汉族在内的所有学生的民族团结教育。又因当前学校本身没有发生民族事件,且民族问题本身事涉敏感,担心教育过程中操作不当带来适得其反的效果,因而部分老师在上思政课或是“民族与政策”课程时尽量淡化或是选择回避。

4.学校对大学生中华民族共同体意识培育方式有效性不够

当前非民族院校大学生中华民族共同体培育方式主要依托思政课,部分招收民族预科生的学院开设了“民族政策与理论”课,但未能充分发挥主渠道作用,部分老师根据自己专业或是兴趣点来进行讲解,或只注重知识灌输和考试考核,而缺乏实践和学以致用;有些以民族学为主修课或是选修课开设的学院,更多从专业视角而非思政视角来进行讲授;而在宣传方面,习惯以发文的方式向各大平台转载,没有以大家喜闻乐见的方式去传递,因而收效甚微;部分人认为铸牢大学生中华民族共同体意识只是辅导员或是思政教师和宣传部门的事,未能形成一股协同育人合力。

三、铸牢民族地区非民族院校大学生中华民族共同体意识路径

(一)凝聚共识,铸牢中华民族共同体意识教育组织基础

在民族地区创办的多数非民族院校,是该地区民族团结和社会稳定发展不可或缺的生力军,各地区党委各相关部门必须充分认识到做好该类学校民族团结教育的重要性和必要性,主动打破过去既定思维定式,立足现实和未来,提高思想认识和政治站位,成立学校民族团结教育领导小组,选强配齐得力骨干,为铸牢大学生中华民族共同意识提供组织保证。

(二)利用好网络平台,营造校园民族团结教育良好氛围

充分认识到当前的社会形势和当下大学生的心理特征,改变传统单一的广播式宣传教育模式,注重传播规律,充分运用好微信公众号、微博客户端、抖音等互联网平台,线上线下矩阵,院校各宣传平台结合,以全校师生喜闻乐见的方式,讲好民族团结故事,传递民族团结好声音,尤其注重挖掘身边的民族团结榜样和典型,全方位、全过程立体式呈现,在全校范围内形成良好的民族团结风气,同时注重民族政策和民族工作知识的普及教育,让马克思主义国家观、民族观、历史观、宗教观深入人心,让校园各大网络平台成为铸牢大学生中华民族共同体意识的最大增量。

(三)充分发挥高校思想政治课主渠道作用,把中华民族共同体意识贯穿全教育过程

习近平总书记在高校思政课教师座谈会上指出:“办好思想政治理论课,最根本的是要全面贯彻党的教育方针,解决好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这个根本问题。”“坚决办好思想政治理论课,协同各个学科,构建全员、全过程、全方位育人格局,引导学生形成对中华民族共同体的正确认识,形成对中华民族和中华文化的自觉认同。”[7]要充分发挥高校课堂主渠道作用,在民族地区高校,熟悉少数民族文化、掌握民族理论政策应成为教师必备修养,每位老师守好自己的渠、管好自己的责任田,借助课堂尤其是思想政治理论课程,讲清楚何为中华民族共同体意识以及为何和如何铸牢中华民族共同体意识。改进传统呆板单一的教育教学模式,借助各种新的教育手段,把理论灌输与实践教育相结合,让学生学有所得、学有所获、学以致用。

(四)构建高校德育共同体,凝聚大学生中华民族共同体意识培育合力

高校既是一个知识共同体,也是一个学术共同体和学习共同体,更是一个德育共同体。培养能担当民族复兴大任的社会主义接班人是当下高校立德树人的责任和使命,需要整合各方资源、凝结和集聚各方力量。辅导员、思政课老师、专业课老师、各学院、党政群职能部门需整合起来,家校社会结合起来,形成协同育人的大德育模式,把铸牢大学生中华民族共同体意识贯穿教育全过程,真正实现全员育人、全过程育人、全方位育人。

综合言之,民族地区高校大学生中华民族共同体意识现状总体良好,但亦存在部分认识和认知偏差,中华民族共同体意识培育机制亟待完善。民族地区的高校作为民族地区人才培养重要摇篮和国家民族事业发展前沿阵地,大学生的中华民族共同体意识现状关乎国家安全稳定和民族复兴,亟须加强民族地区高校大学生中华民族共同体意识教育重要性和必要性认识,加强组织领导,构建高校德育共同体,利用好网络平台、营造校园民族团结教育良好氛围,充分发挥高校思想政治课主渠道作用,把中华民族共同体意识贯穿全教育过程,改进教育教学方式,借助一切新兴教学媒介和手段,以学生喜闻乐见的形式开展中华民族共同体意识教育,使其内化于心,外化于行,把理论灌输与实践教育相结合,让学生学有所得、学有所获、学以致用。