基于史密斯模型的精神障碍患者社区康复政策执行情况研究

冯钰超,孙宏伟,马金萍

(潍坊医学院,山东 潍坊 261053)

当前,社会经济迅猛发展,人们的工作和生活压力也逐渐增大,精神疾病的发病率呈现出的逐年上升趋势越发明显。据调查,截止2017年底,我国已在册的严重精神障碍患者人数达581万[1]。而根据最新的一项流行病学调查,在我国18岁以上人口中各类精神疾病(除痴呆外)的加权终生患病率为16.57%[1]。对比1980年代初的15岁以上人口的12.69‰的精神疾病总患病率,当前面临的国民的精神健康问题十分严峻[1]。由于精神疾病的难治愈、易复发特点,精神障碍患者的医疗和康复给社会和家庭带来沉重的压力和经济负担。为了减轻患者及其家属的心理和经济负担,使其更好地恢复社会功能,回归正常生活,将医院功能和社区资源整合的社区康复占有十分重要的地位。

社区精神卫生服务最早是上世纪60年代从西方国家开始,经过几十年的发展,现美国、澳大利亚、日本等一些发达国家已经有十分成熟的精神卫生康复模式[2]。我国从上世纪50年代开始发展社区精神卫生服务,到90年代开始社区康复的试点工作,在精神障碍患者的权利保障、需求满足方面有了很大进步。2017年,国家民政部、原卫生计生委、残联等部门联合下发《关于加快精神障碍社区康复服务发展的意见》,明确提出到2025年在大多数的县(市、区)建立完善的精神障碍社区康复服务体系的目标。

1 研究方法

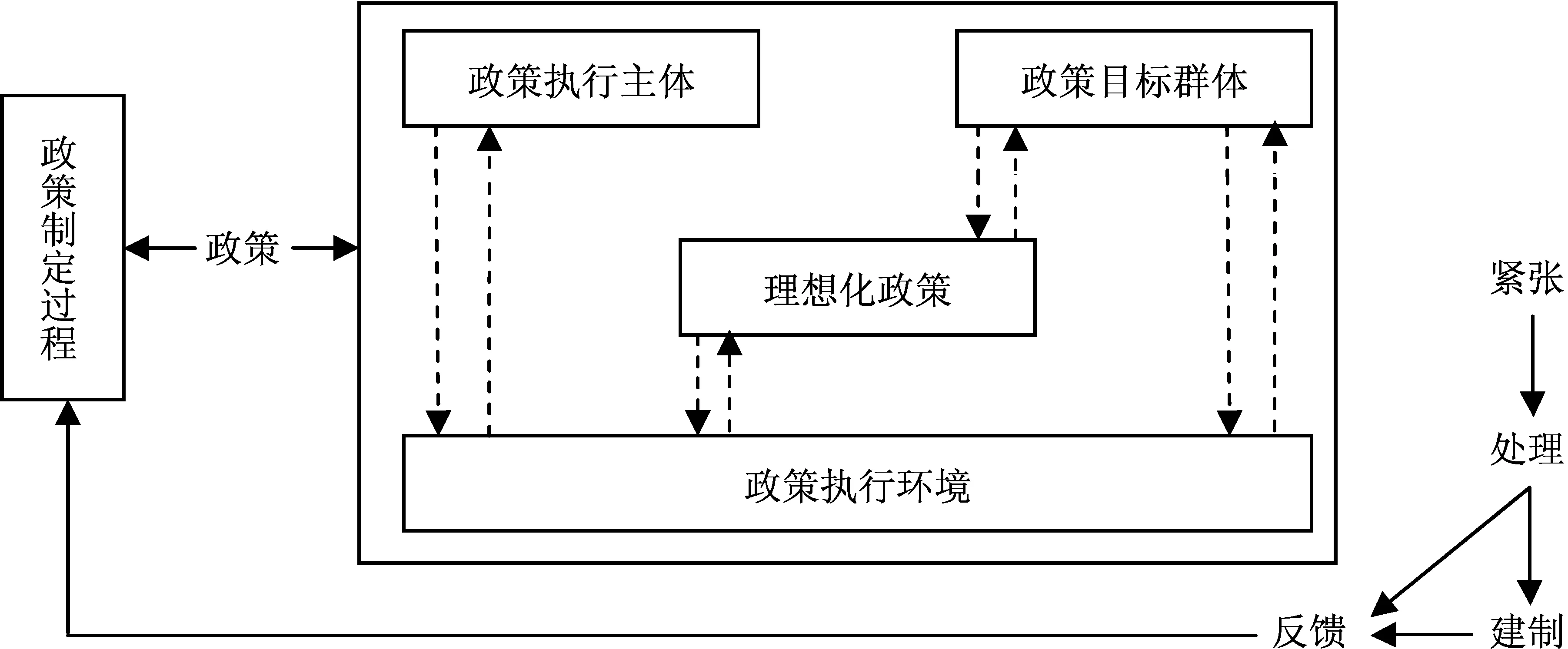

1973年美国学者T.B.史密斯提出政策分析的经典模型“史密斯模型”,用以分析复杂政策执行过程。该模型认为,政策执行的过程受4个因素的影响,即:理想化政策、政策执行机构、目标群体和政策执行环境(见图1)[3]。本研究以史密斯政策执行模型为指导,结合我国卫生健康委等官方网站获取的精神障碍患者社区康复的相关政策文件,以中国知网、万方数据知识服务平台、维普网作为数据来源,以“主题=社区康复and精神障碍or精神疾病”,“期刊范围=核心期刊+CSSCI+CSCD”进行检索,时间限定为2017-2021年,共检索出文献218篇,去除重复文献后剩余194 篇。通过阅读文献题目、摘要等人工筛选方式,剔除与精神障碍社区康复相关性低、对政策分析较少的以及报纸、会议等无效文献,最终可以纳入的合格文献 146篇。

图1 史密斯模型

2 政策执行情况

2.1 理想化政策

史密斯认为理想化政策是影响政策能否有效执行的最主要的因素,作为理想化的政策应当合理、合法、可行,只有理想化的政策才能更广泛地被目标群体所接受,使政策得以顺利执行。

从政策的合理性角度分析,我国的精神障碍患病率高,重性精神疾病患者约有1600万,而据保守估计,各类精神障碍患者总数约为1.73亿[4]。据统计显示,至2015年底,全国的精神卫生医疗机构为2936家,病床数为43.4万张[2];截至2016年底,我国注册的精神病科职业医师仅有3.1万名[2]。精神障碍患者人数多,而精神障碍专业机构和专业人员配备严重不足。精神障碍有治疗周期长,复发率高的特点,由于人们对精神障碍的认识不足,患者及家属极容易有病耻感和被歧视的现象。推行精神障碍患者的社区康复是缓解精神卫生机构住院床位紧张,促进病人更好地恢复社会功能,重新获得社会支持,以及缓解家属经济负担的有效途径。

从政策的合法性角度分析,政府和有关部门先后制定和实施了一系列文件、措施支持和推动精神障碍患者社区康复的发展。2004年,简称“686项目”的“中央补助地方重性精神疾病管理治疗项目”正式启动[5];2009年国家基本公共卫生服务体系将重性精神疾病管理治疗纳入;2015年原国家卫计委、公安部、民政部等 6 部门联合下发了《关于开展全国精神卫生综合管理试点工作的通知》(国卫疾控发〔2015〕57号);2017年,国家民政部、财政部等4部门联合印发《关于加快精神障碍社区康复服务发展的意见》,明确提出到2025年要基本建立起完善的精神障碍社区康复服务体系,即以家庭为基础、机构为支撑、做到“社会化、综合性、开放式”。

从政策的可行性角度分析,实行精神障碍患者的社区管理是缓解当前医疗资源紧张的重要措施,而且在国外其他一些国家已有较多实践并且取得一定的效果[6]。在我国,已经有多个省市开展精神障碍病人的社区管理,各地区根据当地实际因地制宜进行探索与实践。如河南省洛阳市,持续加大宣传力度,提供专业技术支持,加快推进社区康复服务进程;上海市对基层精神障碍防控预警人员开展持续性地技能培训,提高对精神卫生问题的预警能力。

综上所述,实行精神障碍患者的社区康复对缓解当前精神卫生医疗资源紧张,医护人员不足的现状有重要作用,同时也是帮助精神障碍患者更好地恢复社会功能,回归社会正常生活的一剂良药。但是通过阅读、分析文献,精神障碍患者的社区康复缺乏完善的组织领导和政策法规支持,而且各职能机构沟通协作不够,专业人员缺乏,人们对精神障碍患者的歧视仍然存在,这都对实行精神障碍患者的社区康复政策有一定的阻碍。

2.2 政策执行主体

政策执行主体是指负责执行某项政策的相关部门以及组织机构,本文中指的是具体执行精神障碍患者社区康复政策各项内容的政府、卫生行政部门、精神卫生机构、社区等。

2.2.1 政府

作为政策的制定者和实施过程的主导者,政府在制定政策的过程中要对社区康复有明确的功能定位和发展方向,并根据当前实际不断调整和完善相关的法律法规,以推进社区康复这一政策的长远健康发展。在现阶段,虽然政府目标规划较明确,但是具体的执行分工以及配套的政策、设施等依然存在需要解决的问题,如实行精神障碍患者的社区康复,但社区的配套设施建设、人员培训等工作没有落到实处;在实施过程中的各部门和单位监管职责划分也模糊不清。北京市多地区都设有政府的康复机构,但真正能够救助到的人员数量其实很有限,各机构对患者的年龄等很多方面都有限制[7]。

2.2.2 卫生行政部门

卫生行政部门是政策执行过程中负责实施、监管、以及协调的主要部门。在具体的工作中,要及时根据当地的具体情况与其他部门进行协调与处理,对医疗机构、社区组织的医疗卫生情况、人员配备进行培训与监管。但在现实运行过程中,卫生行政部门往往无法与其他部门开展及时沟通与配合,出现部门间沟通协调不力、监管力量不强等问题。

2.2.3 医疗卫生机构

随着精神障碍发病率的不断升高,我国的精神卫生专科医院和专业人才的配备明显不足,精神障碍患者与基础病、其他慢性非传染性疾病又有很大不同,需要专业医护人员处置,而基层医疗卫生机构诊断水平、治疗手段以及医护人员水平不高[8]。有学者对某县级专业康复医院进行调查,结果显示服务能力严重不足,在进行健康宣教方面能力单一且效果不佳[9]。因此不论是精神卫生专科医院还是基层医疗卫生机构都不能满足所有发病人群的医疗与康复需求。

2.2.4 社区

作为精神障碍患者院外生活和康复过程中的最佳和最主要场所,社区承担着患者的生存技能、人际交往技能以及其他能力的恢复与训练,对降低精神障碍的复发率,帮助患者重新获得社会支持起到巨大作用。但是在实际工作中,有研究通过对广州、上海、昆明、杭州4地进行调查,均出现社会需求大于供给现象,社区相关配置不全导致大量患者无法接受社区康复服务[10]。同时由于社区工作人员专业知识和技能的局限,经常会出现对精神障碍患者及其家属的排斥甚至歧视[11],不利于社区康复的开展。

2.3 政策目标群体

政策目标群体指的是在政策执行过程中,其自身状况以及对政策的认知程度等会对政策执行产生影响的群体,是政策是否能够有效执行的直接因素。

2.3.1 精神障碍患者

由于精神障碍病程长、易复发且不易痊愈,而且有一些精神障碍患者还具有一定的攻击性,公众对精神障碍患者往往有较大的歧视,采取远离的方式对待[12]。而且在经历较长时间的住院治疗以后,很多处于康复期的患者也已经与社会脱节,无法快速恢复社会功能,回归正常生活,自身会产生一定的自卑、羞耻感而拒绝与他人交往[11]。因此,很多精神障碍患者在结束住院治疗,进行康复时更倾向于选择减少社会交往,避免受到新的刺激和创伤。

2.3.2 精神障碍患者家属

作为精神障碍患者家属,对精神障碍患者存在2种截然相反的态度:一种是将患者看作是心智不成熟的幼稚孩童,并对患者有一种极强的愧疚感,以至于宁可花费巨大的精力、物力去包揽患者的全部衣食住行,拒绝让其参与到正常的社区康复中[13];而另一种态度则是将精神障碍患者视为负担和耻辱,相对于让处于康复期的患者居家或社区康复,他们更倾向于让其继续在精神病院中生活,拒绝患者回归家庭。并且由于一些医护人员缺少与患者家属的沟通以及职业道德的缺失,这种情况并不是个例。

2.4 政策执行环境

政策的执行环境是指政策的执行过程会与宏观和微观的政治、经济、文化等因素紧密相关,而且会被社会道德、传统观念等因素影响。

2017年10月,习近平总书记在十九大报告提出实施“健康中国2030”战略,明确要求“落实肇事肇祸严重精神障碍患者的救治与监护问题。”在这样的宏观政策背景下,国家相继出台多项政策法规,对于精神病人的社区康复政策的执行提供了有力地政策支持。但是由于受一些社会上常有的对精神障碍患者有敌意或歧视的观念影响,加之一些媒体对精神障碍患者的负面报道过多,使得公众、社区工作者等都对精神病人有很强的排斥心理[14]。由于对政策的宣传没有及时到位,很多患者的家庭以及所在社区都对政策没有全面了解,反而会拒绝患者进行社区康复[15]。这些都对政策的执行造成阻碍。

3 对社区康复政策执行过程中存在问题的建议

3.1 不断完善社区康复政策法规体系

政策推动是精神障碍患者社区康复实施的主要方面,这就需要政府根据社会发展和政策的执行情况及时完善相关的政策支持和物质保障。政府要不断完善配套的制度体系,在制定具体执行措施时要根据当地实际和目标群体的需求。如河南省,多部门多次联合下发针对于精神障碍患者的救助工作通知,各地纷纷创新工作模式,并进行积极推广[16]。同时,政府应制定相应政策,如江苏省昆山市,在苏州市“1+3”的模式基础上,根据自身实际,制定“1+3+N”运营服务模式,打造“康复驿站”[17]。除此以外,还应完善相应的医疗保险和社会保障制度,为社区康复工作提供经济保证,提高社区康复工作人员的待遇和社会地位,比如在评定职称或其他财政补贴中适当政策倾斜,使更多专业人员愿意参与到精神障碍患者的社区康复中,提高社区康复的专业性和可信度。

3.2 进一步明确和优化政策执行主体的责任

政策执行主体间相互配合、协调参与,是政策能够顺利实施的重要保证,因而在政策执行过程中,必须要明确和优化主体责任。精神障碍患者的社区康复,需要多部门共同发力,政府作为主导方,应该统筹全局,推进政策执行。医疗卫生和人力资源等部门应该制定相应的激励、考核机制,以提高社区康复工作者的积极性。在整个政策的推动和执行过程中一定要注重发挥其他部门的重要作用,比如民政、残联等部门,这些部门可以推进社区康复服务资金投入的稳定性[18]。同时,相应精神障碍专业机构应定期开展专业技能培训,利用专业医院的资源优势进行指导,提高社区康复人员的专业性和技能水平[8]。

3.3 加大社区康复政策的宣传及培训力度

相较于大多数人熟知的封闭式的治疗康复方式,精神障碍患者采取社区康复,可以促进患者更好地恢复社会功能,重新回归社会。但是由于精神障碍的特殊性,社会对其社区康复的接受程度还有待于进一步提高[19]。因此,应该不断加大对社区康复的宣传力度,使精神障碍患者、家属以及社区居民对此又更深入地了解。可以充分利用各种新媒体,如通过微信建立病友及家属的微信群,群内配备专业人员进行及时答疑,不同患者及家属之间也可以互相交流,使其更容易获得社会支持。通过对社区工作人员的培训和硬件设施的配备,提高精神障碍患者及其家属的满意度。

3.4 为社区康复政策的实施创造良好环境

政府要加大对精神障碍患者社区康复的保障力度[20]。一方面,要加大财政支持和投入,人员培训以及配套设施都需要有强大的财政作为支撑;另一方面,要切实改变大众对精神障碍患者的歧视和偏见,使精神障碍患者被接纳,这是一个漫长的过程,可以利用各种媒体开展讲座等宣传活动,改变大众的传统观念。同时,在政策执行过程中,要有全方位的监督机制,可以设置社会监督员,实行网格化管理,及时反馈精神障碍患者及家属的意见和建议,对社区康复的真实情况进行考量和监督改善。