上海市某社区≥60岁人群房颤患病率及抗凝治疗现况的横断面调查

孙欢 张文宇 汪文娇 李小荣

房颤是临床最常见的心律失常之一,随着人口老龄化的加剧和便携式心电监测技术的发展,房颤的患病率和检出率逐年升高。近年来,房颤诊治理念发生转变,我国房颤中心加快建设并不断完善,房颤管理取得了较大进展。上海当前已步入老龄化社会,房颤及其并发症(脑卒中、血栓栓塞等)造成了沉重的医疗和社会经济负担,已成为重要的公共卫生问题[1-2]。而当前的真实世界中,社区房颤患病率、抗凝现状如何,相关研究并不多。本研究拟通过对上海市浦东新区某社区≥60岁人群采取整群抽样的方法进行横断面调查,通过12导联心电图检查等确定房颤患病率,进一步收集房颤患者的一般资料、既往病史、化验指标及用药情况等,以了解房颤患者抗凝现况,从而为房颤的社区管理和干预提供参考。

1 资料与方法

1.1 研究对象

2021年9至12月采取整群抽样的方式对上海市某社区≥60岁人群行健康体检,包括病史询问、体格检查、12导联心电图检查及血液指标化验等。纳入标准:①≥60岁的社区人群;②有健康体检数据和12导联心电图检查结果。排除标准:①拒绝接受调查者;②问卷调查和体检等数据缺失者。对房颤确诊患者,通过电子病历系统和病史询问获知其用药情况。

1.2 诊断标准

根据2020年ESC房颤指南和2021年国内房颤专家共识,若12导联心电图上p波消失,代之以f波(房颤波),RR间期绝对不规则,则提示房颤。若体表心电图记录到房颤心电图或单导联心电记录装置记录到房颤心电图,且房颤持续时间>30 s,则可诊断为房颤[1-2]。

1.3 调查指标

调查指标含人口学资料(如年龄、性别、身高、体重等)、生活习惯、病史(高血压、糖尿病、脑卒中、心血管疾病等)、血液学指标(血常规、生化指标)及12导联心电图等诊断结果。对房颤确诊者,计算其脑卒中风险评分CHA2DS2-VASc和抗凝治疗出血风险评分HAS-BLED。

1.4 统计学方法

使用Epidata 3.1软件建立数据库并录入数据,应用SPSS 22.0软件进行数据分析。计量资料采用±s表示,组间比较用t检验;计数资料以n(%)表示,组间比较用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 房颤患病率

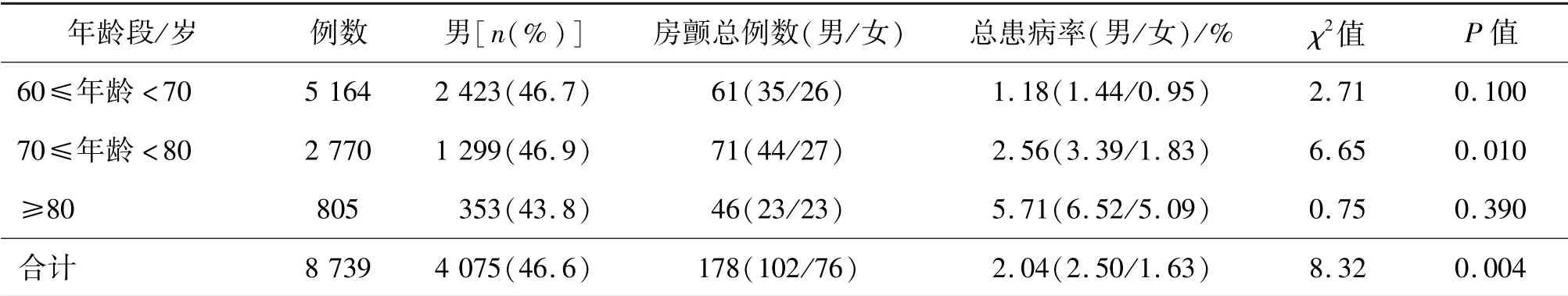

本次横断面调查整群抽样该社区内9个居委和2个村委的≥60岁人群共9 217人,实际参与调查者8 739人(94.81%),其中男4 075人(46.63%),女4 664人(53.37%)。本研究共诊断出房颤患者178例,房颤在本研究人群中的患病率为2.04%,男性患病率高于女性(2.50%vs.1.63%,χ2=8.32,P<0.05),该差异主要在70岁≤年龄<80岁这个年龄段表现显著(3.39%vs.1.83%,χ2=6.65,P<0.05),其他年龄段差异并无统计学意义(表1)。178例房颤患者中有168例(94.38%)为非瓣膜性房颤(non-valvular atrial fibrillation,NVAF)。

表1 不同年龄段房颤男女患病率及对比

2.2 房颤患者基本临床特征

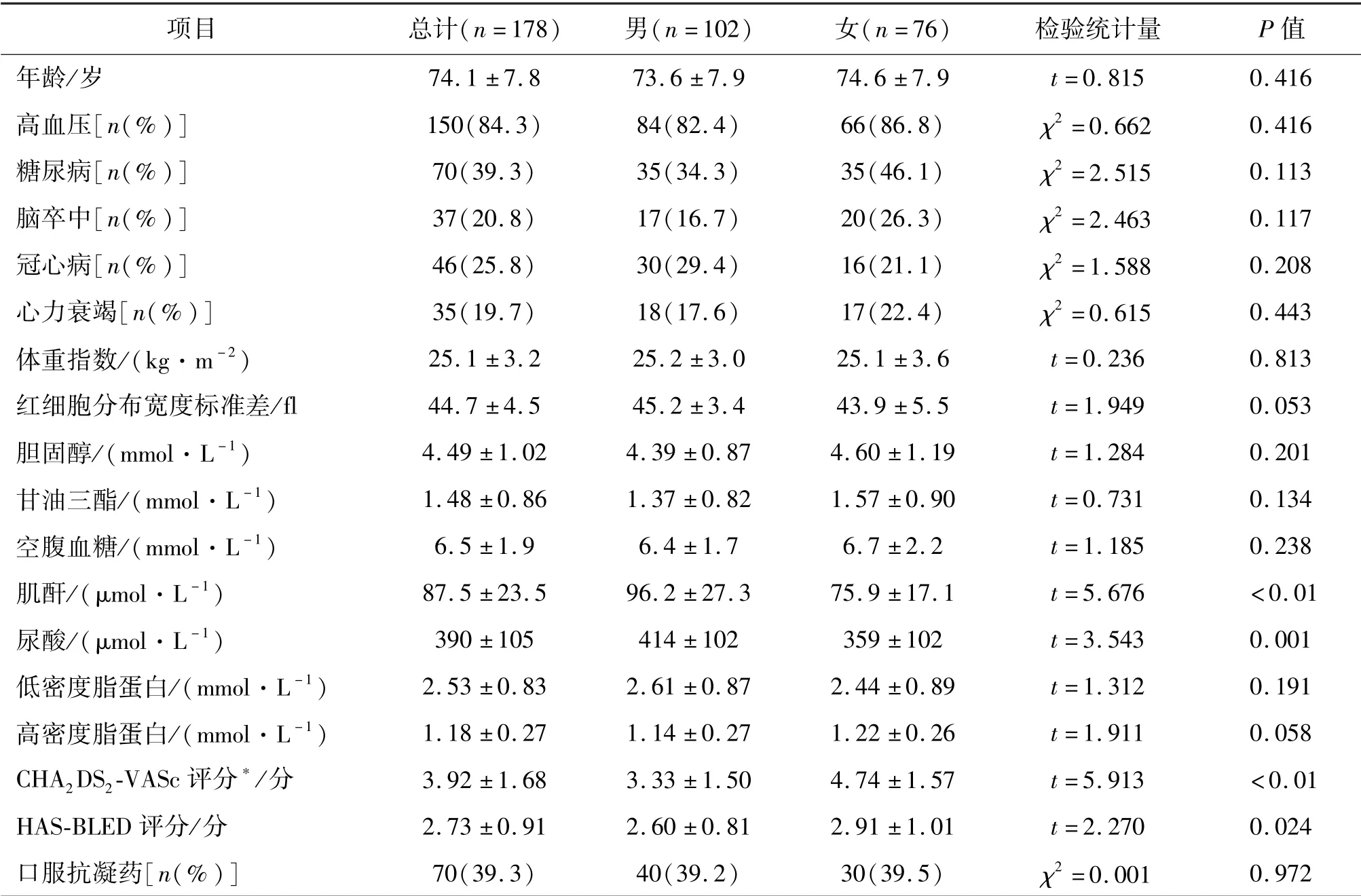

房颤患者共178例,年龄(74.1±7.8)岁,其中男102例(57.30%)、女76例(42.70%)。排名前三位的共患疾病为高血压(84.3%)、糖尿病(39.3%)、冠心病(25.8%),男女两组差异无统计学意义。男性组的肌酐和尿酸水平均显著高于女性(P<0.05)。平均HAS-BLED评分为(2.73±0.91)分,其中106例(59.6%)为高出血风险(HAS-BLED评分≥3分),男性评分低于女性[(2.60±0.81)分vs.(2.91±1.01)分,P<0.05)]。NVAF患者(n=168)平均CHA2DS2-VASc评分为(3.92±1.68)分,且女性组高于男性组,差异有统计学意义(P<0.01)。见表2。

表2 房颤患者基本临床特征

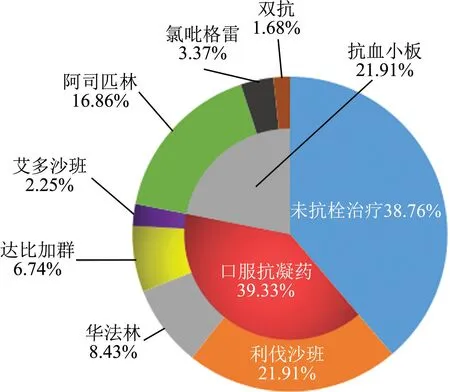

2.3 房颤抗凝治疗情况

在178例房颤患者中,对70例(39.33%)给予口服抗凝药(oral anticoagulant,OAC)治疗,39例(21.91%)给予抗血小板药物治疗,未抗栓治疗69例(38.76%)。见图1。168例NVAF患者中,157例(93.45%)为高栓塞风险(CHA2DS2-VASc≥2分)人群,其中61例(36.31%)给予OAC治疗。房颤抗凝人群(n=70)中,15例(21.43%)采用OAC中的华法林,55例(78.57%)采用新型口服抗凝药(new oral anticoagulant,NOAC),应用的抗血小板药物仍以阿司匹林为主。

图1 178例社区房颤患者抗凝治疗情况

3 讨论

房颤是最常见的心律失常,据估计全球房颤患病率为0.51%,在过去20年中升高了33%[3]。房颤危害极大,CHEN等[4]的一项基于上海市2015—2020年医保数据库的研究显示,2015年诊断为房颤的患者在5.5年随访期间,脑卒中、短暂性脑缺血发作、全身栓塞、出血、心肌梗死、住院期间死亡的发生 率 分 别 为6.09%、5.74%、1.44%、5.11%、8.41%、12.84%。因此,对危险人群进行早期筛查,早期诊断房颤后及时规范抗凝,能够降低缺血性脑卒中的发病率和死亡率[5]。近期,上海交通大学医学院附属新华医院李毅刚教授团队的研究显示,65~80岁人群房颤患病率为2.42%[4];首都医科大学附属北京安贞医院马长生教授团队的研究显示,中国≥45岁人群的房颤标化患病率约为2%[6]。本调查研究发现,浦东新区某社区≥60岁人群房颤患病率为2.04%,较文献[4]略低,这可能与纳入研究的人群特征有关。

房颤是导致缺血性脑卒中的独立危险因素,与非房颤患者相比,房颤患者缺血性脑卒中的风险增加了4~5倍,因此指南推荐CHA2DS2-VASc评分≥1分的男性或≥2分的女性房颤患者接受规律抗凝治疗[7]。近年来,随着分级诊疗制度的完善、医保覆盖面的扩大以及新型药物和介入治疗手段的不断涌现,上海房颤诊疗水平得到了显著提高,2015—2020年上海房颤患者中抗凝药物治疗率从19.46%上升至56.57%[4],但在个别社区,如本研究的社区房颤患者抗凝率依然较低,总体抗凝比为39.32%,即使在CHA2DS2-VASc≥2分的高危NVAF患者中,OAC使用率也仅为36.31%。本研究发现,在OAC药物中,NOAC占78.57%,华法林占21.43%,NOAC使用率已显著高于华法林[4],但与导管消融围手术期90.4%的NOAC使用率相比尚有一定差距[8]。而令人诧异的是,仍有很大部分人群仅使用抗血小板药物(21.91%)或未使用任何抗栓药物(38.76%)进行房颤治疗。

我国房颤患者中,女性年龄较大、症状较多,生活质量较差,<75岁的女性房颤群体往往较少接受节律控制治疗[9]。本研究和笔者既往的研究均显示,女性患者在肌酐和尿酸指标上低于男性[10],但本研究同时显示,女性栓塞风险的CHA2DS2-VASc评分和出血风险HAS-BLED评分均高于男性患者,这也提示我们在临床实践中要高度关注女性房颤群体的抗凝和出血管理。正如2020年ECS指南所指出的,有房颤和脑卒中危险因素的患者需要接受OAC治疗以预防脑卒中,较高的出血风险本身并不应作为有脑卒中风险的房颤患者停用OAC的依据,而应着眼于消除可改变的出血危险因素,适当提高高危患者接受检查和随访的频率[1]。

综上,上海市浦东新区某社区≥60岁人群房颤患病率为2.04%,社区常规体检筛查对房颤检出意义重大。目前房颤患病率较高,男性高于女性,整体年龄偏大,脑卒中风险高,但房颤抗凝治疗率仍较低,需要积极加强房颤的社区管理和宣教。