地铁对城市公共交通及居民出行的影响分析

王伟东,赵 杰,王 冕,常庆瑞

(1.青岛开锐数据科技有限公司,山东青岛 266000;2.西北农林科技大学资源环境学院,陕西杨凌 712100)

1 研究背景

随着我国经济社会的快速发展,各个城市规模都在不断扩大[1],这对城市公共交通的承受能力提出了更高要求[2],而地铁以其大运量、低能耗等优点能够弥补城市快速扩张带来的公交系统运能不足缺点[3]。截至2021年12 月31 日,我国共有50 个城市开通了城市轨道交通线路283 条,运营里程达9 192.62 km,北京、上海、广州、成都等都已经建成了超过500 km 的庞大城市轨道交通网络,地铁的加入使得公共交通网络复杂程度更高[4]。研究地铁开通后对城市公共交通网络通达性的影响[5],能够为地铁建设提供有力的理论支持,有利于政府部门科学规划地铁线路,改善城市公共交通可达性,为居民出行提供便利[6]。

在交通规划领域中,城市公共交通网络一直作为热点课题被研究[7],近年来,可达性逐渐被用来评价公共交通网络的功能[8]。可达性的理论最开始由Hansen 提出[9],用来描述一个点到另一个点的难易程度。当可达性被用于公共交通的研究时,能够考虑到出行时间、出行距离及人口等指标,使得研究更具有科学性和参考性[10]。如国外学者Karner 等[11]以公交站点服务范围为依据,对常规公交站点的布局情况以及区域可达性作出评价;Karadimas 等[12]利用GIS 路径分析,提出了一种针对在城市网络交通动态变化过程中进行垃圾收集的最佳路线;Brussel 等[13]研究了在不考虑居民出行需求差异的情况下哥伦比亚公交基础服务设施的服务对象与空间可达性。近年来国内学者也开展了相关研究,如蒋阳升等[14]基于空间可达分析研究了公交线网的优化方法,提高了公共交通的服务水平;吴红波等[15]通过GIS 网络分析功能,研究了汉中市公交车路网可达性,为汉中市的公共交通设施建设、路网规划等提供参考依据;裴玉龙等[16]以居民点为研究对象,分析了哈尔滨市地铁开通后对城市公共交通网络通达程度的影响。由此可见,地铁的研究在经济社会发展、城市扩张的进程中愈发重要,但目前国内外的研究大多从公共交通本身出发,研究了公共交通站点和线路的可达性及影响,小部分学者从居民角度出发,研究了居民通过公共交通方式到达其他地点的便利程度,少有学者将两者结合起来,从公共交通和居民出行两方面研究地铁加入公共交通后的影响。因此,本文以青岛市中心城区为研究对象,从公共交通和居民出行2 个角度出发,通过分析服务范围、平均可达时间及加权可达时间等指标,研究地铁开通后对青岛市公共交通及居民出行的影响,旨在为城市经济发展和地铁后期规划建设提供理论基础和参考依据。

2 研究区概况

本文以青岛市中心城区作为研究对象,研究范围包含市南区、市北区、李沧区以及崂山区部分区域(中韩街道、金家岭街道),研究区域面积达256 km2,约占青岛市总面积的2.28%。根据第七次人口普查结果,中心城区范围内约有人口268 万人,占全市总人口数量的26.81%,2021 年GDP 总量约为3 880 亿元,占全市经济总量的27.49%[17]。

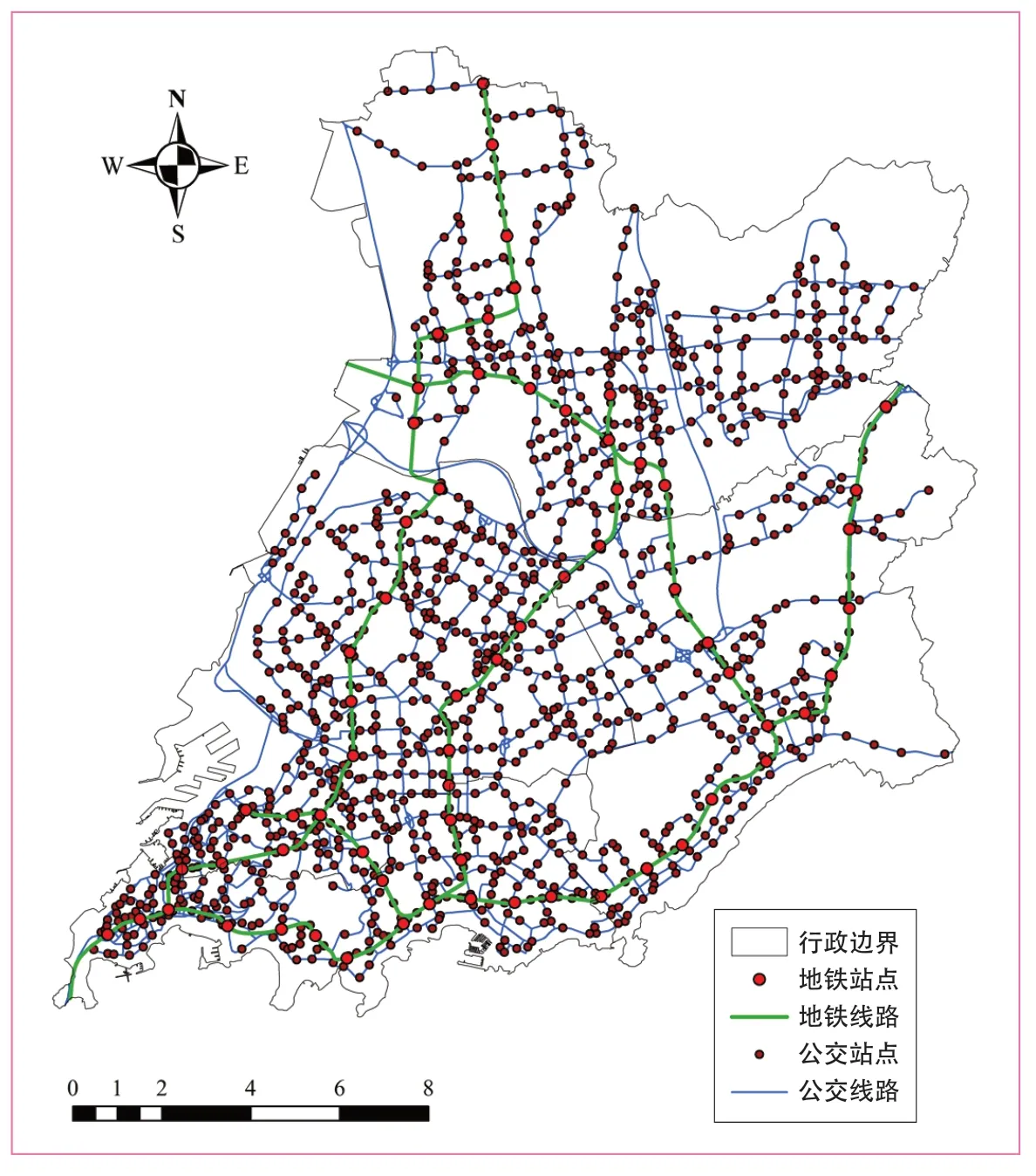

自2015 年12 月青岛地铁3 号线北段开通运营至今,青岛市已开通地铁运营线路6 条,总里程达到284 km。2021 年9 月,中华人民共和国国家发展和改革委员会批复《青岛市城市轨道交通第三期建设规划(2021-2026 年)》,未来将形成503 km 的地铁网络[18]。据百度、高德及公交公司提供的信息统计,截至2021 年底,青岛市中心城区范围运行地铁线路5 条,包含1号线(部分)、2 号线、3 号线、8 号线(部分)和11 号线(部分),运营里程共计86.77 km,地铁站点共设66 座,其中换乘站6 座。中心城区共涉及公交线路494 条,公交站点数量1 216 个(包含同名站点)。青岛市公共交通系统形成以地铁、公交常规线、旅游观光线、区间线等组成的多层次网络体系,如图1 所示。

图1 青岛市中心城区公共交通网络图(单位:km)

3 研究方法

3.1 复杂模型构建

在城市公交体系中,由于公交线路和站点是通过一定原则相互连接的,因此可以将整个公交体系抽象理解为一个复杂网络。目前,城市交通网络模型的构建方法主要有3 种,分别为Space-C 网络、Space-P 网络和Space-L 网络。Space-C 网络即公交线路网络,将换乘公交线路抽象为节点,有相同停靠的站点则进行连接;Space-P 网络即公交换乘网络,将换乘站点抽象为节点,连接共同停靠的线路;Space-L 网络即公交停靠站点网络,将公交线路停靠站点作为节点,连接同一交通线路上相邻的两个站点,该方法构建的模型便于理解每条公交线路的具体运行轨迹[19],因此,本文利用复杂网络的Space-L 方法构建青岛市中心城区公共交通网络。

3.2 评价指标选取

3.2.1 服务范围

服务范围是指在一定范围内居民能够享受到公共交通的服务,主要包括站点服务范围和居民出行范围。站点服务范围通常是以公共交通的站点为核心,以居民愿意步行至站点的最大距离为半径计算服务范围,已有研究表明,居民愿意步行至公交和地铁站点的最大距离分别为400 m 和750 m[20-22],因此本文设定的公交和地铁站点的服务半径分别为400 m 和750 m。居民出行范围是以居民点为核心,乘坐公共交通工具10 min 能够到达的最远距离作为居民出行范围。

3.2.2 平均可达时间

可达性时间包含站点可达性时间和居民点可达性时间。站点可达性时间是指任一公交站点到达其他所有公交站点的最短时间的平均值,也被称为站点的平均可达时间,用于衡量该公交站点的可达性;居民点可达性同样是指居民点到达其他所有居民点的最短时间的平均值。具体计算公式如下:

式(1)中,Ai为站点(居民点)i的可达性;n为站点(居民点)总数;tij为站点(居民点)i、j之间所花费的时间。结合青岛市的实际交通情况,设定公交和地铁的行驶速度分别为20 km/h 和40 km/h,依次计算站点(居民点)之间所需要的时间。

3.2.3 加权可达时间

语体从实质上来说是交际目的和语法结构以及语言手段的结合体,接下来本文将着重从句型层面来讨论叙事语体和描写语体的差异。

公共交通路网的建设离不开经济社会的影响,本研究加入加权可达时间,将区域间的实际联系考虑其中,公式如下:

式(2)中,Ai为街道i的加权可达时间;Tij为街道i到其他街道的最短可达时间;Mj为出行权重,通常采用GDP、人口等指标表示,本研究采用街道人口数据。

3.3 公平性指标选取

变异系数通常用来描述一组数据的离散程度。本文通过计算变异系数研究地铁开通前后各街道可达性公平程度,其公式如下:

式(3)中,CV为街道i变异系数;σr为可达性Ai的标准差;Pi为街道i的人口规模权重。CV值的增加代表城市区域间可达性差异逐渐增大,空间极化较强;CV值的降低代表城市间可达性差异逐渐减小,空间扩散较强。

4 研究结果

4.1 对服务范围的影响

4.1.1 站点服务范围

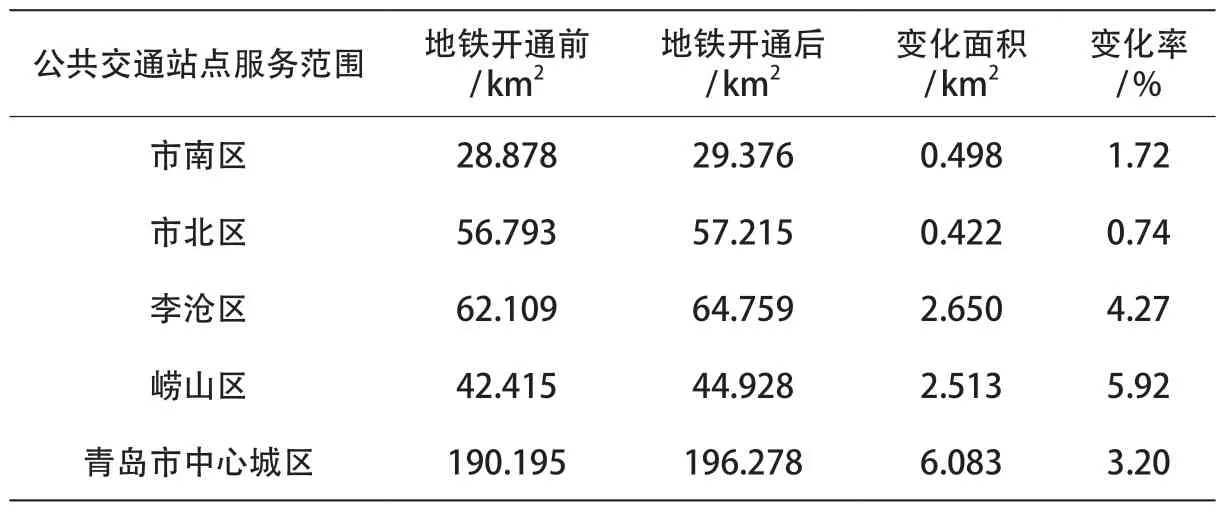

地铁线路和站点的加入对于已具备完善公交体系的区域而言所带来的影响是有限的,特别是对于一些城市的主城区来说,公交系统非常完善,尽管地铁具有更大的服务半径,但并不一定能够扩大公共交通站点的服务范围。表 1 为青岛市中心城区公共交通站点服务范围变化情况,由表可知,截至2021 年底,青岛市中心城区的公共交通站点服务范围为190.195 km2,将地铁加入到公共交通体系中,服务范围增至196.278 km2,仅提高了3.2%。分区域来看,服务范围变化最大的是崂山区,面积从42.415 km2增至44.928 km2,增幅5.92%;变化最小的是市北区,仅增加0.422 km2,提高0.74%。由此可见,地铁的加入主要对城区外围区域影响较大,如李沧区和崂山区,对于中心城区公共交通较为发达的区域影响较小,如市南区和市北区。

表1 青岛市中心城区公共交通站点服务范围变化

4.1.2 居民点出行范围

图2 地铁开通前后某居民点出行范围变化(单位:km)

4.2 对可达性时间的影响

4.2.1 站点平均可达时间

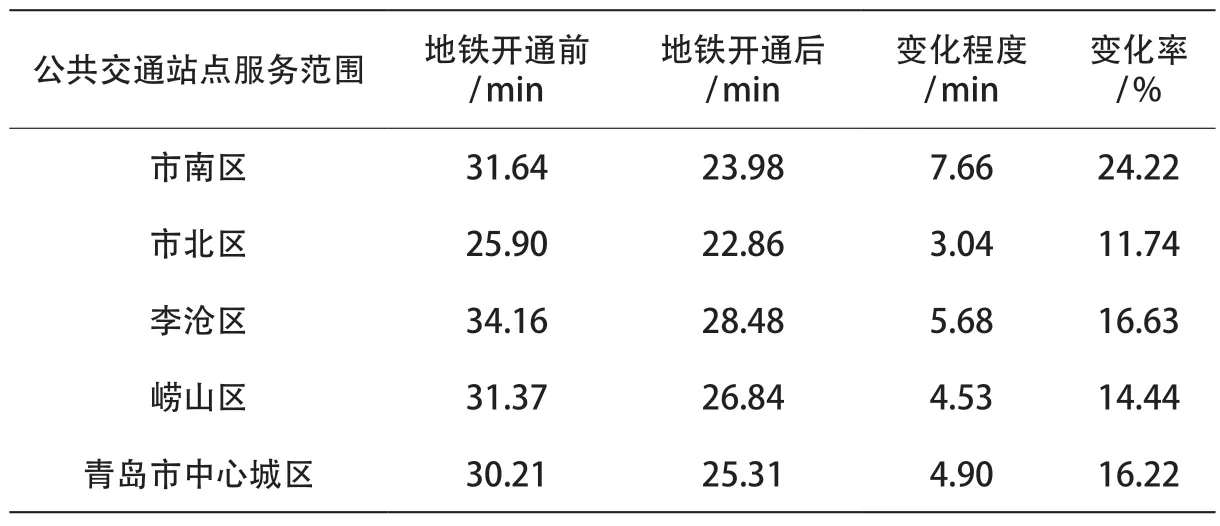

青岛市中心城区公共交通平均可达时间变化如表2 所示,由表可知,地铁网络加入后提高了青岛市及各区公共交通网络的可达性。整个中心城区站点平均可达时间由30.21 min 降低至25.31 min,平均降低4.9 min,可达性变化率为16.22%。分区域来看,变化最大的是市南区,由31.64 min 减少为23.98 min,平均减少7.66 min,其次为李沧区,减少5.68 min,可达性变化率分别为24.22%和16.63%,均高于青岛市中心城区平均水平;变化较小的是崂山区和市北区,分别减少4.53 min 和3.04 min,变化率为14.44%和11.74%。

表2 青岛市中心城区公共交通平均可达时间变化

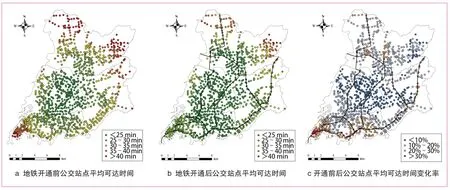

地铁开通前后对公交站点可达性的影响如图3 所示,由图可知,地铁线路开通之前,青岛市中心城区的公交可达性主要以地理中心市北区为核心的“圈层”结构,平均可达时间由中心向四周递减,平均可达时间在30 min 之内的站点有666 个;地铁开通后,平均可达时间在30 min 之内的站点数量增至1 114 个,提高了67.27%,“核心圈层”明显扩大。此外,地铁沿线站点可达性明显增强,打破了这种圈层结构,形成了“圈层 +廊道”的格局。

从变化率来看,所有站点可达时间的平均变化率为15.15%,变化程度由内向外递增,其中位于李沧区的沧海路公交站变化率最大,达到36.15%;而变化最大的区域为市南区,平均降低23.26%,这主要得益于地铁2 号、3 号线自东向西穿过整个市南区,1 号线也途经团岛、青岛火车站和中山路商圈等区域,沿线公交站点的平均可达时间降幅明显;其次,降幅较大的是李沧区和崂山区,变化率分别为15.91%和13.65%,通过图3 可以发现,李沧区1 号、3 号线沿线以及崂山区11 号线沿线站点变化率均在20%以上,形成明显的“廊道”;市北区变化率最小,仅有10.94%。

图3 地铁开通前后对公交站点可达性的影响

4.2.2 居民出行时间

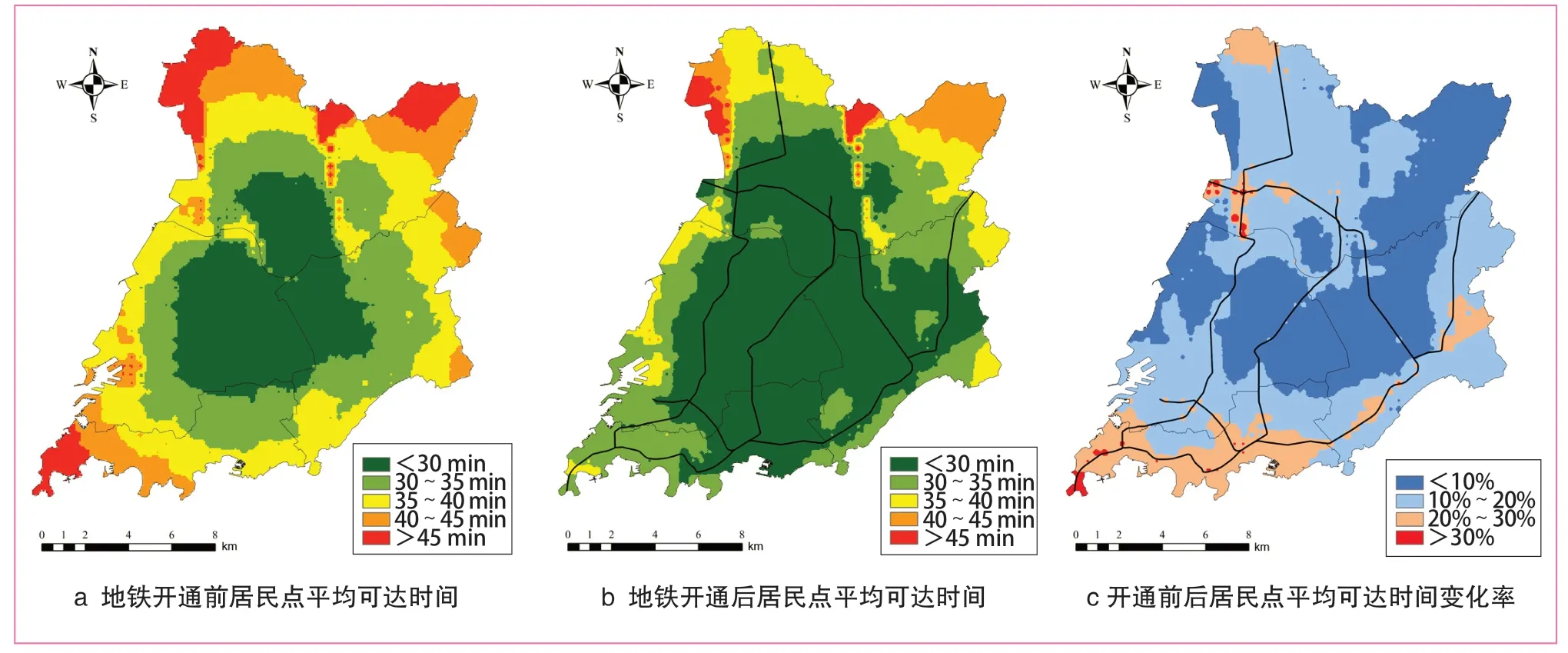

通过网络分析计算得到1 547 个居民点到其他居民点的平均可达时间,再利用Arcgis 10.5 软件的反距离权重插值(IDW)工具进行空间插值得到整个中心城区范围的居民出行时间图。地铁开通前后对居民点平均可达时间的影响如图4 所示,由图可知,地铁未加入公共交通之前,居民平均出行时间与公交站点可达时间的变化趋势基本一致,都是形成以地理中心为核心的“圈层”结构,由核心区域向四周出行时间递增,仅中心区域的居民出行时间在30 min 之内,团岛、楼山、世博园等区域出行时间超过45 min;地铁加入后,整个中心城区居民出行的平均时间由34.86 min降低至30.39 min,平均减少4.47 min,“30 min 圈层”范围扩大至市南、崂山以及李沧中北部,尤其是地铁2 号、3 号线沿海的“石老人浴场站—青岛站”沿线,平均减少10 min;对于团岛、楼山区域,由于1 号线的开通,平均出行时间由45 min 缩减至35 min 之内。总体上,在地铁开通后居民出行时间的空间结构仍是“圈层”结构。

图4 地铁开通前后对居民点平均可达时间的影响

通过变化率来看,变化幅度较小的区域主要集中在中心城区的核心区域、胶州湾东岸以及李沧东部的世博园区域。地铁的加入对核心区域影响较小,而胶州湾东岸及世博园区域则由于没有地铁线路的加入致使居民出行时间变化不大。变化率超过30%的区域主要集中在市南区沿海附近,表明地铁的加入对周边居民的出行有明显改善。

4.3 对街道公平程度的影响

计算青岛市中心城区的46 个街道的加权可达时间,并根据时间依次分为高可达区、次高可达区、中度可达区、次低可达区和低可达区5 个区域。地铁开通前后对各街道加权可达时间的影响如图5 所示,由图可知,地铁开通前高可达区域主要集中在市北区,占总数86%,次高、中度、次低可达区依次由中心向四周分布,低可达区为市南区八大峡街道、李沧区的楼山街道、湘潭路街道和世园街道,时间均超过40 min;地铁开通后,高可达区域由核心区域向南北延伸,街道数量也由15 个增至27 个,占比达到58%;中度可达以上街道占比超过93%;李沧区湘潭路街道、世园街道升级为次低可达区,楼山街道仍为低可达区。

图5 地铁开通前后对各街道加权可达时间的影响

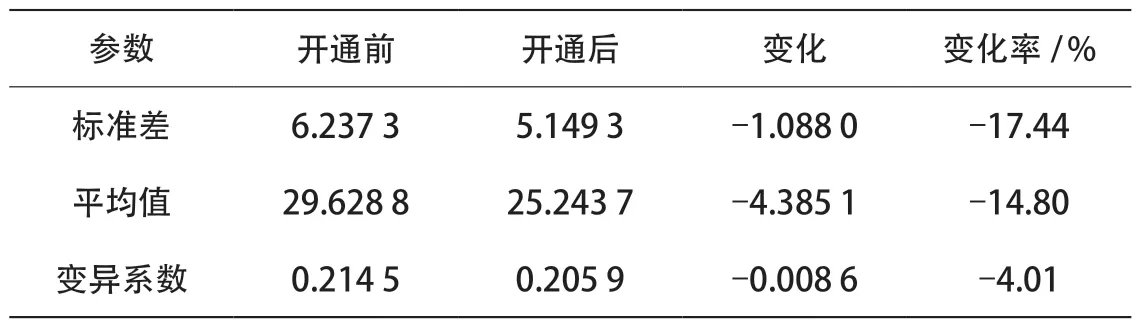

地铁开通前,各街道的平均加权出行时间为29.63 min,均值线以上的街道有26 个,超过50%;地铁开通后,各街道平均加权出行时间降低为25.24 min,降幅达14.82%,变化率较大的街道主要集中在市南区,其中八大峡、云南路、中山路、八大关以及市北区宁夏路街道变化率超过25%,其他街道变化率在空间上呈现中间低、南北高的特点。

地铁开通前后各街道变异系数变化如表3 所示,由表可知,地铁开通后中心城区各街道可达时间的标准差由6.237 3 减少至5.149 3,表明数据离散程度降低,即各街道加权可达时间之间的差距减小;各街道变异系数由0.214 5 减少至0.205 9,表明青岛市中心城区各个街道可达性差异降低,地铁的开通促使交通网络的空间扩散增强。

表3 地铁开通前后各街道变异系数变化

5 结语

本文以青岛市中心城区为研究对象,通过分析服务范围、平均可达时间及加权可达时间等指标,研究青岛地铁开通后对城市公共交通及居民出行的影响,得出以下结论:地铁的开通对公共交通站点服务范围影响不大,但对居民出行范围有明显扩大;地铁能够明显提高城市公共交通网络的可达性,并且打破传统的“圈层”结构,形成“圈层+廊道”的新模式;地铁的开通更加方便居民出行,而且能够减少不同街道可达性上的差异。

本研究是关于地铁对城市公共交通可达性影响的初步尝试,仅从地铁网络、城市公交网络进行讨论,未能考虑到堵车、换乘等现实因素的影响,也未结合居民的实际出行需求进行分析,后续的研究会进一步考虑城市扩张、居民活动、经济发展等因素。此外,虽然本研究从居民点和街道2 个层面分析了地铁对居民出行的影响,但部分街道范围过大,后续的研究会考虑加入社区层次进行分析,以期获得更加准确的研究成果。