少学时背景下本科隧道工程知识体系与设计能力的关系探讨

于啸波,王志兵,李善梅,肖桂元

(桂林理工大学 广西 桂林 541004)

为了提高大学生个性化发展的可能性以及解决实际问题的能力,压缩了大学课程授课学时,将时间自主权更多地交与学生。为了适应课时压缩,授课计划得到了精简,将知识点划分为核心与非核心知识点,保留核心知识点,删去难度过大以及实际工作中运用频率过低的非核心知识点[1-2]。教学手段在教师说教模式基础上,出现了学生课前预习―课堂提问―教师解答型的“翻转课堂”[3-4],借助雨课堂等数字化平台实现教学—评价—调整教学的动态教案模式[5-6],强调课堂互动的分组讨论式等教学模式[7]。

形成解决问题的能力既需要完整的知识结构,也需要对问题的准确认识。通常的课堂说教模式更注重帮助学生搭建专业知识结构,但对于定位问题、分解问题、解决问题、方案优化的能力培养有所欠缺。“翻转课堂”“苏格拉底式讨论”等均是寻求让学生理清问题解决逻辑的手段;优化传统说教模式,结合项目驱动式教学及考核,设定更具体的教学目标,也可帮助学生搭建知识—能力关联[8-9]。本文讨论隧道工程的课程知识点与学生设计能力间关系,以及对传统说教模式改进的尝试。

1 隧道工程课程知识体系

隧道工程作为专业必修课,与地下建筑结构、基坑工程等课程一起构成了土木工程专业地下工程方向的核心课程。该课程涉及线路设计、洞门设计、衬砌支护设计、通风照明设计、防排水设计等能力目标,综合运用了工程地质学、岩体力学、土力学、结构力学、混凝土结构设计原理等课程知识。岩体力学侧重讲解岩石力学性质与测试方法,围岩分级概念与方法,地应力成因及测试原理,圆形硐室应力重分布计算,新奥法原理等;土力学侧重讲解土的物理学性质,压缩性能,剪切性能,挡墙土压力计算,边坡稳定分析等内容,课程核心内容与隧道工程的荷载计算、施工原理衔接紧密。但在少学时背景下,大部分课程通常侧重介绍课程核心概念以及理论推导,对于与工程的联系讲解较少,尤其是理论与工程实施的关系:比如工程地质学课程侧重讲解各类地质构造的地形地貌及形成原因,而与工程选址、选线的关系介绍较少;结构力学侧重讲解桁架、框架、超静定梁结构的内力计算方法,拱的计算讲解较少,而拱结构是隧道衬砌的一种简化计算方案;混凝土结构计算原理侧重于梁、柱、板的内力计算与配筋计算,对于弧形衬砌、管片的配筋计算内容偏少,而且构件上的荷载不同施加方式的区别讲解偏少;缺乏以工程管理、规划内容为主的课程。

隧道工程课程属于应用型课程,授课既需要对前置课程进行回顾,还需要对前置课程知识的具体运用进行讲解。虽然是同一教师讲授同一门课,但学生的学习基础、学习能力、学习内在目标不同,他们的知识结构也是不同的。若过度压缩前置课程回顾部分,将阻碍学生形成各异性的隧道工程知识结构,进而减缓其设计能力的形成速度。

2 设计能力与专业知识体系的联系

工程设计能力是建立在知识结构的基础之上,以价值观为内在驱动的能力,涉及的知识超过任何一门单独的课程。以公路隧道工程洞门设计为例,第一步是选择洞门类型,常见隧道洞门类型包括端墙式、翼墙式、台阶式、环框式、削竹式。最普遍的端墙式洞门适用于开阔地带,围岩稳定的隧道;当围岩等级在IV级以下,或存在路堑边坡,则可采用翼墙式洞门,翼墙对端墙起到支撑加强作用;台阶式洞门常用于山岭偏压隧道,外形与地貌相适应;环框式洞门适用于较少结构面的坚硬围岩,且排水需求不高的地段;削竹式洞门适用于处于地形开阔,削坡方便的浅埋段。洞门的选择主要与工程地质条件有关,学生对洞门方案比选较为简略,或者无方案比选,这反映了设计能力的缺陷:相似的情况还存在于线路方案的比选。选线一直是线性工程的重点、难点,随着技术进步,适于展线的长隧道更为常见,山岭地区隧道通常选择在垭口附近,同时需避让滑坡、断层。学生通常则直接使用工程实际线路方案,并未对方案的合理性做出分析、判断。在洞门内力计算部分,学生通常能正确使用规范中的土压力计算公式获得主动土压力,进行稳定性验算;在隧道衬砌配筋过程中,学生也能使用荷载结构法或者地层结构法计算内力,运用混凝土结构设计原理的知识,判断偏心情况,进行配筋设计。

从以上提及的学生设计表现可见,在力学相关专业知识能力(土力学、结构力学、混凝土结构设计理论等)具备了一定的积累,可以完成相应的设计任务。但对于与工程规划、管理相关知识(地质地貌学、工程概预算、地下工程施工管理等),学生积累不足,表现为隧道选线,洞门选型方案论证不够严谨。学生由于缺乏工作经验,对设计流程不熟悉,对施工工艺及适用条件不清楚,对不同施工方法、方案的工程造价缺乏估计,导致其知识体系存在短板,工程设计能力偏弱。

对于“实践能力强、创新能力强、具备国际竞争力的高素质复合型新工科人才”培养,既要考虑学生在本科期间的设计能力,也要考虑未来专业技术能力的成长潜力,这需要学生具备较强的自学能力。土木工程种类繁多,毕业生参加工作不一定从事隧道建设。通过在隧道工程等单一课程中进行少量自学能力锻炼,完成专业体系教学后,可培养出一定的自学能力,这是终生学习的基础,可以使学生的知识体系保持可更新状态。

3 模块化教学策略

工程设计能力是完整知识体系的表现,如果知识体系中不完整,存在薄弱环节,则工程设计能力会大打折扣。对于隧道工程设计能力,既有的课程体系设置虽然覆盖了工程设计能力的需求,但在实际授课过程中,由于学时压缩,不可避免地会删减部分叙述性强的概括性内容。另外不同课程的授课教师并不了解其他相关课程的内容范围,存在所有教师共同忽略某一教学内容的可能性。基于此,在隧道工程课程中,采用了如下教学策略:

①少学时背景下的内容全覆盖。首先少学时与全内容两者并不矛盾,全内容是以往届学生课程设计过程中呈现失误的问题为导向,教师动态调整课程模块间的比例。其次少学时背景带来的教学内容模块化、标准化,其实现需要将能力目标进行分解,为防止遗漏教学内容,对于隧道工程课程要求全部模块的内容均有涉及,尽可能多覆盖学科完整知识体系。

②降低力学理论推导比重,强调理论的运用。隧道工程设计中更多的是经验类比法,现有荷载—衬砌分析模型多为简化模型,各角度的内力计算推导过程虽然在结构力学等课程中并未讲授,但是也不宜在本科隧道工程课程中作细致推导,以锻炼学生自学能力为目的,作为课外拓展内容较为合适。真实复杂工程中通常采用地层—结构法,该方法通常需要由数值计算求解,其计算理论内容不适宜作为本科教学内容,仅仅需要通过课程设计等环节掌握软件使用即可。这样的缩减内容也符合新工科建设的理念。

③教学中对隧道工程设计实例进行解读。在绪论教学中使用实际工程案例进行讲解,从选址论证到分部工程施工,从地质构造入手介绍工程设计、施工参数选择与取舍,进一步介绍工程造价的组成部分及估计,完整的讲解可以让学生迅速对本专业业务有宏观的认识,有利于扩充其知识体系。实例解读重在讲述完整的设计、施工环节,以及各环节需要完成的任务。

④隧道工程授课知识点与其他课程知识点之间的联系。为了使学生建立完整的知识体系,适当的知识点重合是必要的,这体现了模块化教学设计的优势。对于隧道工程课程来说,岩体力学中的围岩分级、地应力重分布、围岩压力计算等知识点,土力学中土压力计算、坡体稳定分析等知识点,工程地质学中地质构造等知识点,结构力学中力法等知识点,地下工程施工课程中盾构机、TBM等知识点,爆破工程课程中光面爆破等知识点,工程概预算中定额等知识点,均在课程中有重复,但是相应的授课时长有所缩减,且以课堂考察、课外推送形式予以回顾。

⑤增加阶段测试频率、数量。采用雨课堂等数字化教学平台,在重点教学模块结束后安排针对性习题进行知识巩固,加快学生知识结构形成。习题的考察点由教学知识点变形转化得到,以单选题为主。利用雨课堂平台的统计功能,查看学生学习情况,对错误率高的知识点在后续课程中安排巩固讲解。阶段测试习题的设计需要以工程设计流程为背景,以多个小问题的形式分解设计,目的在于增加规划、管理类知识点的复习次数,提高工程整体规划设计能力。

⑥适当增加学生的课外学习时间,绪论、分部开挖施工方法等部分章节采用翻转课堂方式教学。采用雨课堂课前视频、文字推送等手段,让学生预习课程内容,课堂教学以互动讨论与随堂测试习题解答为主,提高教学效率。推送视频内容应包含课程教学知识点并有所扩展,而且需具备足够的吸引力,如动画制作精良,视频讲解幽默,视频主题与现实联系紧密等特点。推动的文字以精炼的课程知识点为主,附带知识点逻辑关系图,提高学生的接受程度。

⑦提高学生的自学能力。部分章节可采用例题学习的方式进行,如隧道通风计算,教师仅简单介绍风量计算公式参数含义,布置课后习题让学生练习。习题为计算题,列出了计算所需的参数值,让学生学会使用公式。部分章节可采用任务布置的方式进行,如隧道选线需注意的工程地质条件,让学生在预习时搜集隧道工程受灾照片,在课堂上介绍这些灾害的成因及对应的工程地质环境。任务驱动式的学习对于提高学生的自学能力效果更明显,但在单一课程中不宜过多使用,避免挤占其他知识点的授课时间。

⑧模块化的课程评价体系,提高学生教学参与度与学习效果。采用雨课堂平台的统计功能,将以往主观性强的学生平时分分解为各模块的达标程度。通过对课堂测试、阶段测试的习题进行分类,可以将每个习题归类到各知识点下,通过习题的正确率可以评价各学生对不同知识点的学习效果。通过不同授课时间发布的习题正确率,可以评价学生的学习积极性,笔者所在教学团队认为如果随着授课进展,学生的正确率提高,表明学生的积极性逐渐提高,属于表现良好。

4 教学实践效果

从雨课堂学期总结、课堂测试报告、课程设计成绩分布等角度对隧道工程模块化教学效果进行介绍。

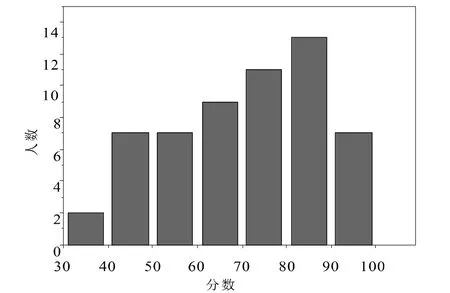

雨课堂平时成绩分析。授课过程中布置了视频预习(15%)、讨论(20%)、课后作业(40%)、课堂答题(10%)、随堂测验(15%)测评手段,学习结束后,各部分分值汇总得到学生平时成绩。班级人数为56 人,平时成绩平均分为70.2分,最高分95,最低分31,图1 为成绩直方图。对于完整参与了每一个评价项目的学生而言,及格率为100%,平均分87.5,表明评价项目的难度是适当的。对平时成绩不及格学生各评价项目的分析表明,视频预习(15%)及课后作业(40%)是他们失分最多的项目,大部分没有观看过预习视频,直接丢失15 分,据课堂观察及课后访谈,他们失分的主要原因在于学习态度不端正。

图1 隧道工程雨课堂平时成绩直方分布

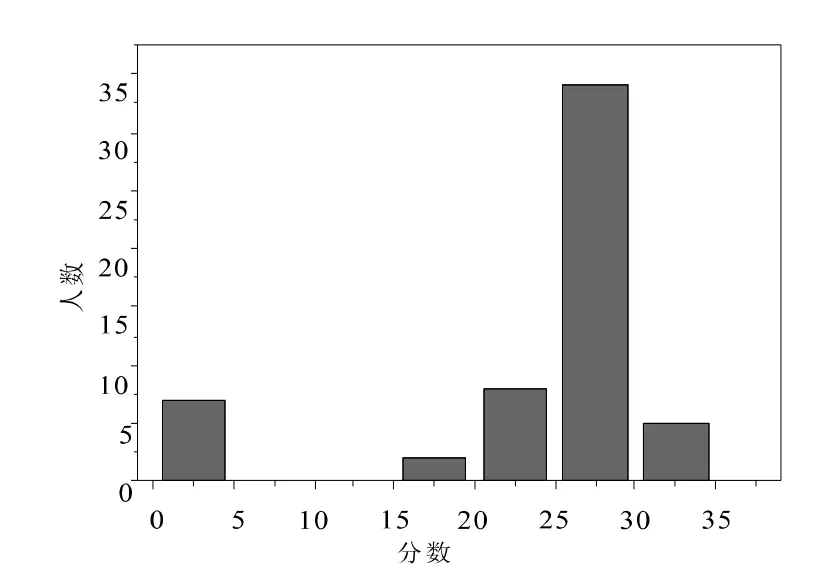

课堂测试结果分析。该测试为随堂测试,占平时成绩的15%,由雨课堂平台从37 道题目中随机抽取30 道发送给同学,题目均为选择题,测试采用开卷方式,答题时间为40 分钟。从正确率与平均分上看,难度设置适当(图2,p44)。错误率较高的题目为高速公路隧道纵坡率设置,正确率为63%;隧道荷载结构计算方法相关问题,正确率为65%;围岩等级划分相关问题,正确率为69%。可清晰反映未来教学重难点。

图2 隧道工程雨课堂随堂测试成绩分布

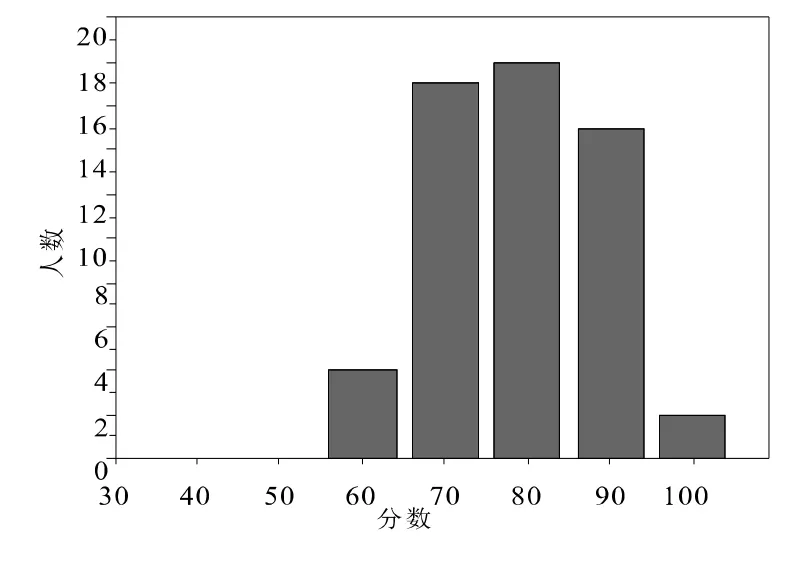

课程设计成绩分析。设计任务为一浅埋公路隧道的洞门、衬砌、支护手段、通风与照明设计,成绩分布见图3。学生对围岩等级分类运用较为熟练,能准确使用隧道荷载计算模型,能正确选用支护手段;但是在绘制施工图时绘图质量参差不齐,与学生学习态度相关。

图3 隧道工程课程设计成绩分布直方图

经过一个学期的教学实践,学生普遍反映教学效果良好。在之后开设的设计实训中,学生的平均成绩相比往届学生也有了提高。模块化教学适用于少学时课程中,有助于提高学生的设计能力,有助于教师调整教学重点。

5 结语

隧道工程设计涉及众多知识点,学生需要具备地下工程方向完整的知识体系,才能拥有与毕业目标相匹配的设计能力。对于本科教学,需要慎重删减教学内容,尤其对于隧道工程为代表的工程类课程,需要加强管理、规划类知识模块教学。少学时背景下采用雨课堂等现代化教学平台,通过设计特定知识点习题,借助其强大的统计功能,可以实现快速的教学反馈,及时调整各教学模块的比重分配。